根据当前的用户需求,一款好的浏览器必须具备以下几个特点:安全性、可靠性、速度和兼容性。根据上述标准,为大推荐几款优秀的Linux浏览器,具体如下:

1、Firefox:互联网革命的新典范

众所周知,Firefox最大的优点就是拥有数以千计的插件,能够使得用户个性化自己的浏览器。与此同时,Firefox还是一款时尚、快捷、创新、高效的浏览器,自身不带有任何复杂的用户界面功能。目前,Firefox是浏览器市场中的第二大浏览器,市场份额紧随微软IE之后,大约为24%左右。

2、Flock:社交网络浏览器

Flock是一款知名的社交浏览器,是一款以Facebook、YouTube、Flickr、MySpace以及各种网络邮件服务为中心的浏览器。早期版本的Flock基于Mozilla Firefox,运行Firefox Gecko,后Flock已经抛弃Mozilla转投Chromium。最新的Flock测试版运行Webkit引擎,别且还添加了一项新功能,用户 可以创建一个Flock账户,同步浏览器设置到“云端”。

3、Midori:使用Webkit引擎

Midori是一个轻量级的跨平台网页浏览器,用C语言编写,并完全整合了GTK+ 2。Midori为分页浏览器,并使用了基于OpenSearch的搜索框,虽然其功能仍很不完善,但Midori相比基于Firefox的浏览器在速度上更胜一筹。

4、Epiphany:不容忽视的Gnome桌面浏览器

新版Epiphany整合火狐Gecko和苹果Webkit两种排版引擎,是 GNOME 桌面下的一款浏览器,它的主要功能包括分页浏览、cookie管理、弹出广告控制等。一直以来,Epiphany奉行简单唯美的理念,虽然名气不大,但是值得一试。

5、Konqueror:用于读写浏览

Konqueror 是 KDE 桌面系统的一部分,主要用于文件管理、浏览,以及网页浏览。Konqueror的用户界面沿袭了微软IE浏览器的风格,采用KHTML作为排版引擎,但配置起来更灵活,支持通过面板来进行设定和增减功能并能显示分级的文件夹,整合网络搜索功能。

6、Opera:标新立异的浏览器

Opera浏览器来自挪威Opera软件公司,拥有自己独立的渲染引擎Presto和JavaScript引擎。尽管Opera仅占全球浏览器市场不到2%的份额,但是Opera浏览器所采用的鼠标手势、快速拨号等功能成为其他产品争相模仿的目标。与此同时,Opera浏览器在移动设备中的影响力更是不容忽视,目前,大约有1/3手机用户使用Opera移动版进行网页浏览。

7、Chromium:很棒的一款浏览器

开源的Chromium代码是基于其他开放源代码软件所编写,包括WebKit和Mozilla,目标是提升稳定性、速度和安全性,并创 造出简单且有效的使用者界面,采用BSD许可证授权。Chrome是互联网巨头谷歌在2008年9月份发布的一款浏览器,能够支持Windows、Linux以及Mac等多个操作系统平台。据了解,谷歌Chrome浏览器的浏览速度一直是走在众多浏览器的前列,属于高端浏览器,基于Chromium,但其背后有Google公司的商业运作。

8、SeaMonkey

SeaMonkey是一个自由的开放原始码以及跨平台的网络套件,并且由Mozilla基金会建构,之后转由旗下的SeaMonkey专案领导团体开发。是以Mozilla Suite为基础建构起来的,其中包括分页浏览、支持IRC聊天、内建网页编辑器等功能。

9、PaleMoon:新起的用户浏览器

专为 Windows 下的 Firefox 进行优化的版本,提升了性能,它针对页面浏览性能对的源码进行了调整,关闭一些特性,使用MPL协议授权。

10、Tor Browser

Tor Browser Bundle 是一个基于 Firefox ESR (Firefox with extended support) 的 Web 浏览器,默认配置通过 Tor 和 Vidalia 实现个人隐私保护和匿名。该浏览器附带的 Tor 组件因其特性被全球多个地区封禁,Tor 是一个匿名系统,常用于隐匿计算机的网络活动,常被不法分子利用。

11、Waterfox 水狐浏览器

Waterfox 是一个纯 64 位版的火狐浏览器,它使用 Firefox 官方源码,专门为 64 位 Windows 操作系统优化编译而成。支持任何官方火狐的扩展,并在 Firefox 的基础上移除了影响用户隐私的数据收集、遥测和启动分析等功能。

12、LibreWolf

LibreWolf 是 Firefox 的一个分支,它通过删除遥测和添加其他功能来关注用户隐私和安全,支持 Windows、macOS、Linux。

其中第11、12中的更多由Firefox派生的分支可见《Firefox浏览器的派生版本》。

小结:经过测试与比对,最佳Linux开源浏览器是谷歌的Firefox系浏览器。相较于其他的开源浏览器,虽然在速度测试中不是前列,但综合性能是最好的,并且还具备很好的兼容性。

从来没停过浏览器的战争

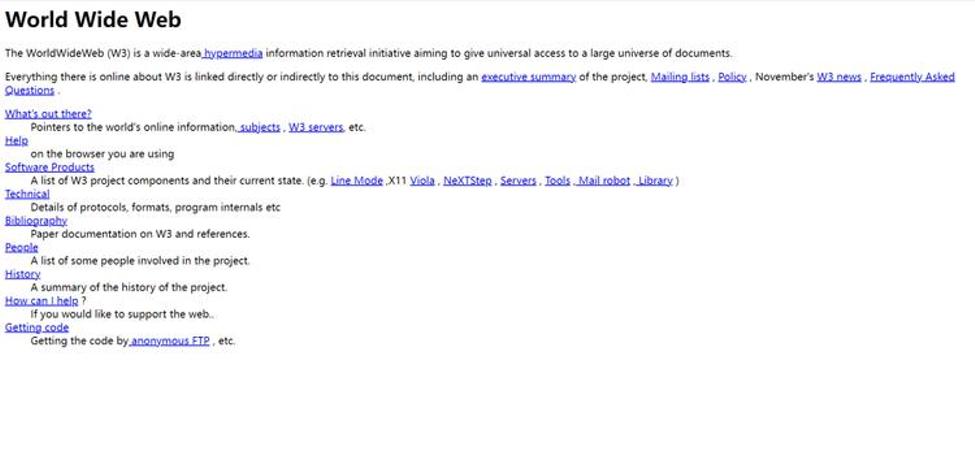

这是世界上第一个网站的页面。

当时展示的信息内容还很简单,只有纯文字和超链接,还没有图片和视频内容,它被称为 HTML(超文本标记语言)网页。

网站在 1991 年 8 月 6 日上线,创建它的人是当时正在欧洲核子研究组织(CERN)做研究的蒂姆·伯纳斯-李,目前这个网站仍能访问。

如果我们想访问某个网页,就要事先赋予网页一个地址,输入地址发起请求,HTML 网页语言以超文本传输协议(HTTP)由服务器传输至浏览器,浏览器读取 HTML 文件,并可视化展示出来。

这就是万维网(World Wide Web)的原理,也是我们网上冲浪时信息传输的过程。因为伯纳德-李发明了万维网,极大地促进了互联网的普及与发展,因此,他被称为“互联网之父”。

蒂姆·伯纳斯-李

但人们很少提到,伯纳德-李还发明了世界上第一个浏览器,用来浏览他发明的网页,世界欠他一个“浏览器之父”的称号,没赋予他这个称号,原因大概是他当初发明的浏览器极其简单,并不好用。

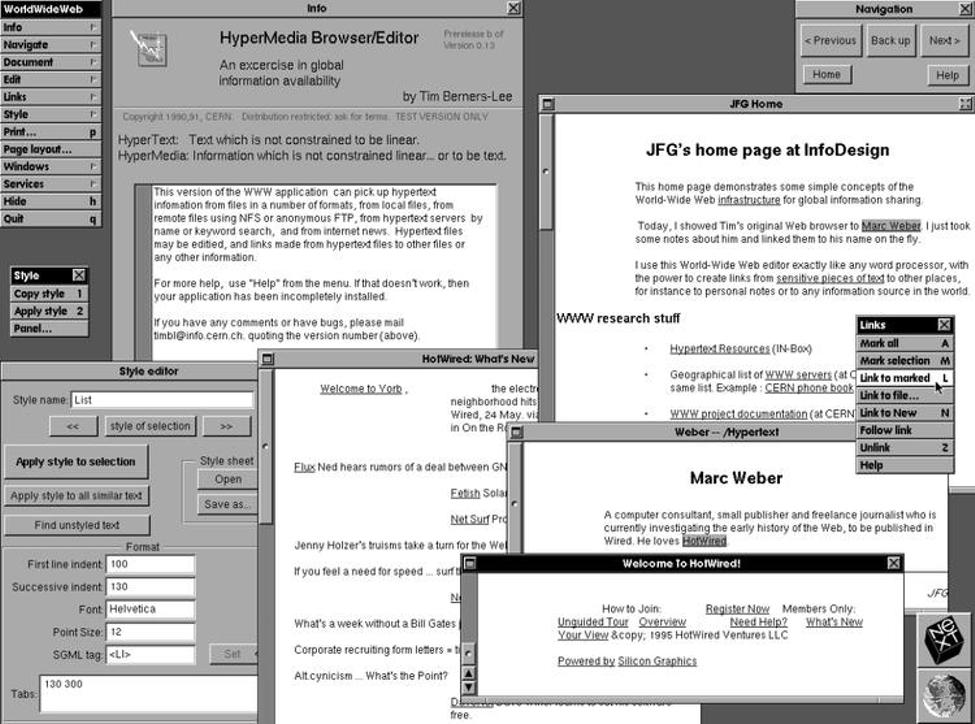

世界上第一款浏览器

不过,随着浏览器的出现,互联网命运的齿轮开始转动。

1、早期浏览器发展

万维网的出现改变了世界传递信息的方式,加速了信息的传播,人们可以通过网络接触到更多更及时的信息,浏览器则是进入万维网的一个窗口,因此,浏览器变得越来越重要。

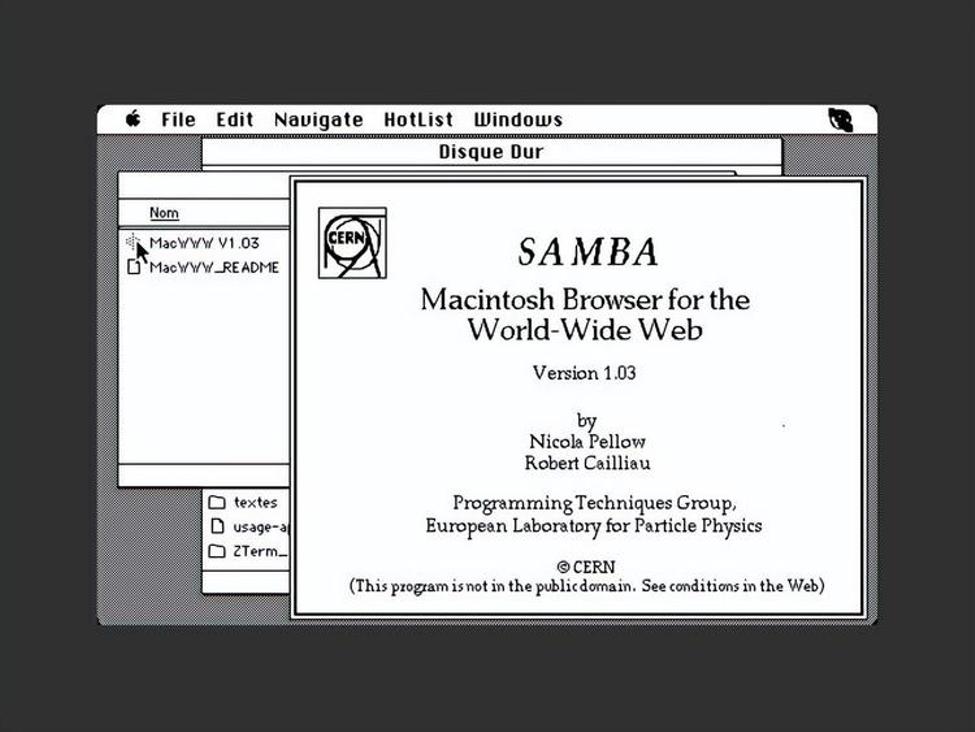

伯纳德-李最初发明的浏览器就叫 World Wide Web,后来改名 Nexus,1991 年发布在 NeXTSTEP 系统平台上。之后,其他浏览器纷纷涌现,如 Unix 平台上的 LMB、ViolaWWW 和 MidasWWW,Mac 上的 MacWWW,还有稍后发布的 Cello、tkWWW 和 Mosaic 等。

MacWWW 用户界面

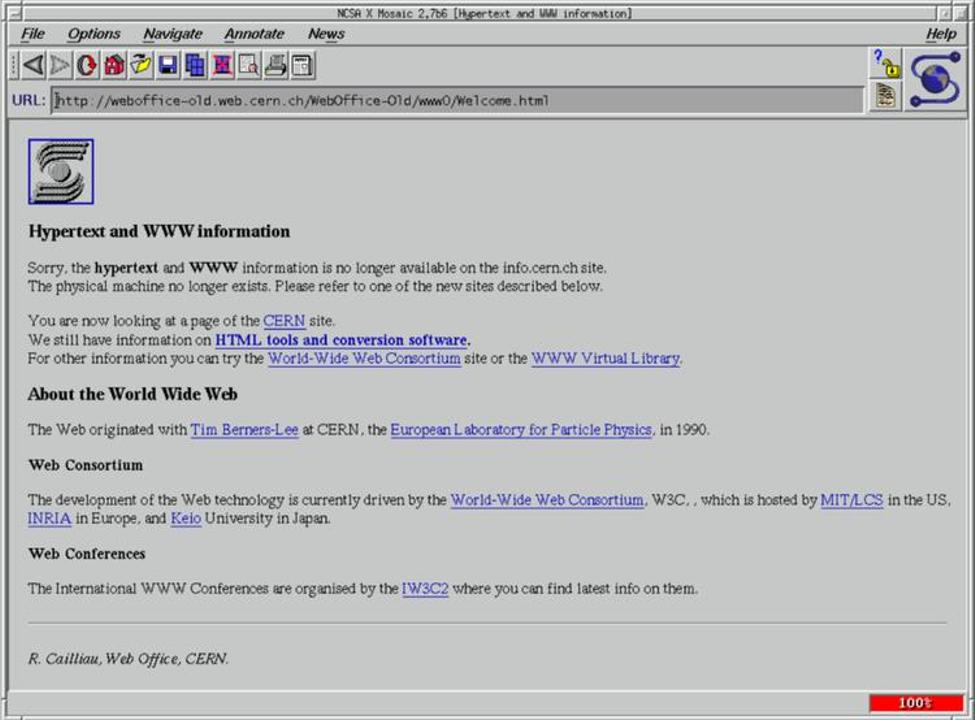

值得一提的是 Mosaic(马赛克),这款浏览器由美国伊利诺伊大学的国家超级电脑应用中心(NCSA)开发,伊利诺伊大学的学生马克·安德森是该项目的核心人员。

Mosaic 浏览器是世界上第一个在文字中嵌入图片的浏览器,因其简单易用,成为第一个受到全球欢迎的浏览器,也被人们认为是引发互联网热潮的原因之一。

Mosaic 浏览器

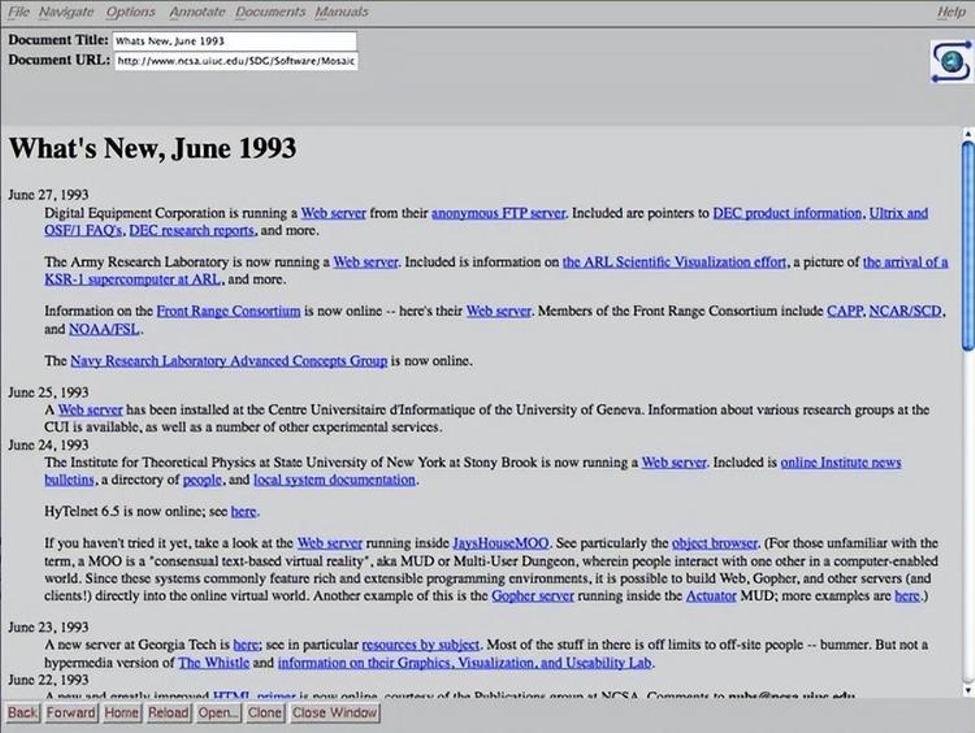

在 1992 年 11 月,世界上仅有 26 个网站;1993 年,Mosaic 浏览器推出一个“What’s New”页面,每天提供新的网站信息;到 1995 年 8 月,网站数量已经超过 1 万个;1998 年,世界上网站数量已经超过 1 百万个。

Mosaic 浏览器和“What’s New”页面

马克安德森于 1993 年 12 月毕业,第二年,吉姆·克拉克邀请他一起创办了 Mosaic 通讯公司。

马克·安德森

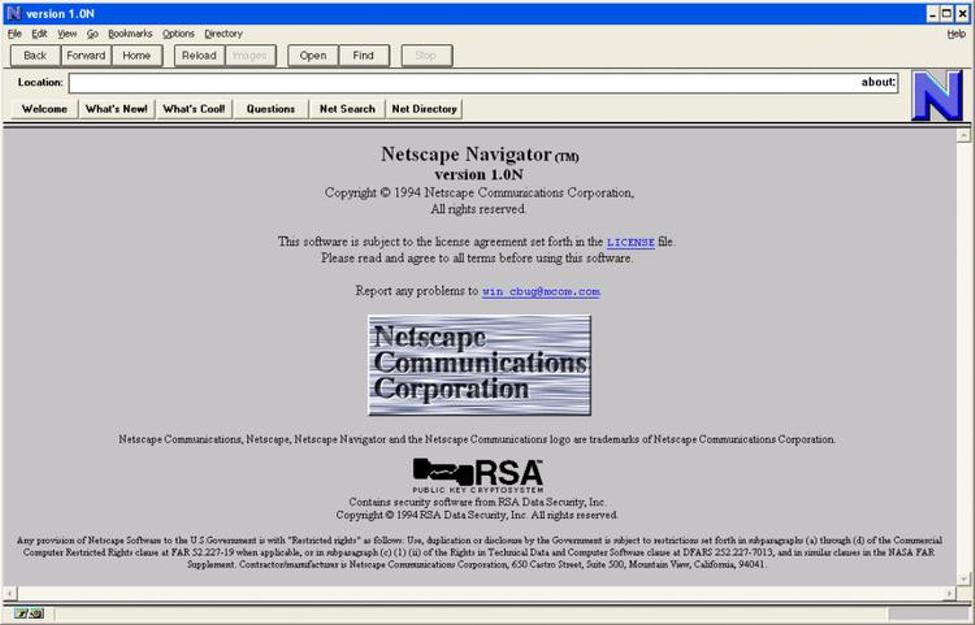

不到两个月,安德森带领他的团队开发了新的浏览器,并命名为“Mosaic Netscape”。伊利诺伊大学不满他们名字中带有“Mosaic”,他们改名 “Netscape Navigator”,也就是后来被人们熟悉的“网景浏览器”。

2、第一次浏览器大战

如今人们可以通过更多的应用软件进入互联网,但无论是电脑还是手机,浏览器依然是必备的一款软件,而在三十年前,软件相对匮乏,浏览器则显得更加重要,是人们进入互联网最重要的入口。

网景浏览器成为那个年代的明星产品,一方面是它稳定好用,迭代迅速,功能跟进及时,甚至还创造了一些后来浏览器必备的技术,比如 HTTP Cookie 技术和 JavaScript 语言。

网景浏览器 1.0

另一方面,则是它出色的商业决策,浏览器面向个人免费,商用套件收费,销售对象包括财富 100 强企业,同时与许多企业展开技术合作,客户和合作伙伴包括 IBM、通用电气、康柏、戴尔、SUN 等知名企业。网景很快在一众浏览器产品中脱颖而出,发布两个月市场份额达到 60%,甚至一度超过 75%。

随着网景浏览器的大受欢迎,网景公司的估值也水涨船高。网景浏览器的首个版本发行于 1994 年 10 月,1995 年 8 月,也就是 10 个月后,网景公司成功上市,上市股票原价 28 美元,收盘价 75 美元,1995 年 12 月,网景估值达到 70 亿美元,引起华尔街对互联网企业的追捧。

Mosaic 浏览器曾被人们认为是引发互联网热潮的原因之一,而网景浏览器则被部分人认为是引起 90 年代末互联网泡沫的原因之一。

网景公司还想利用浏览器在不同平台上创造一个统一的桌面系统,这是一份颇有野心的计划,但它侵犯了另一家公司的利益——微软。微软显然不会坐以待毙,而是发起反击,引起第一次浏览器大战,也是互联网史上第一次商业战争。

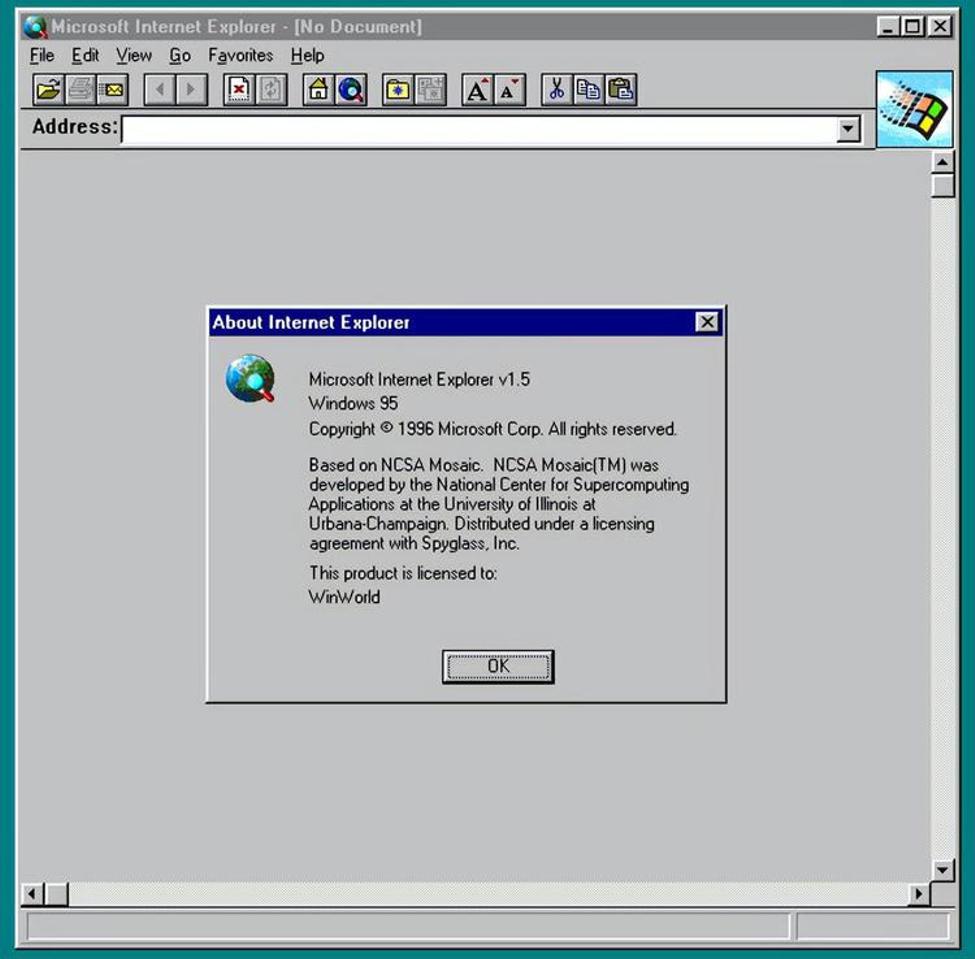

微软在 1994 年 11 月本想收购 Booklook 浏览器,但被微软的死敌 AOL(美国在线,当时最大的门户网站)抢走,之后,微软通过 Spyglass 公司拿到了 Mosaic 版本的授权,在此基础上,微软于 1995 年 8 月 16 日发布了 Internet Explorer(后文简称 IE),也就是 IE 浏览器的第一代。

几天之后,微软发布了新一代桌面系统 Windows 95,并与 IE 浏览器绑定发行,3 个月之后,微软发布了 IE2。

为了争夺市场,微软采用了以下方式:

微软利用 Windows 在操作系统的领先地位扶持 IE,除了个人操作系统绑定 IE,还要求电脑合作厂商不得在桌面展示网景浏览器,包括之前与网景合作的戴尔、康柏等电脑厂商;

在企业系统层面,如互联网服务器的系统,微软跟客户达成协议,适配 IE 浏览器,排挤网景,例如微软和死对头 AOL 达成合作,AOL 的网站以 IE 作为主接口;

财力雄厚的微软将 IE 完全免费,这是网景做不到的,后来网景做了,却导致财务进一步恶化。此外,伴随着 Windows 95 获得了巨大的成功,捆绑的 IE 也从中受益。

随着 IE 从 1.0 发展到 4.0(1997 年 9 月),其性能与网景浏览器不相上下,用户没理由不用系统绑定的 IE,还要额外下载网景浏览器。面对微软招招致命的攻势,网景浏览器招架不住,市场份额逐渐下跌。

网景也发起过反击,比如在 1996 年 10 月喊出“包容与统一”的口号,希望微软公平对待 IE 和网景两款浏览器,但这就像是一只待宰羔羊面对屠夫,呼吁众生平等,慈悲为怀,不过是徒劳一场而已。

1998 年 1 月,网景启动了“Mozilla开源”项目,寄希望于通过开源,来与 IE 竞争;但最终于事无补,不过该项目留下了火种,今后与 IE 再度竞争。

1997 年初,网景浏览器的市场份额相较 IE 还有较大优势;1997 年年底,网景被迫裁员,1998 年初,IE 浏览器市场份额有了明显提升,到 6 月份,二者已经不相上下;1999年,IE 浏览器的市场份额超过了网景。

而网景甚至没有撑到 1999 年,在1998 年 11 月,网景被 AOL 以 42 亿美元收购,AOL 收购的目的正是为了获得网景的技术,与微软竞争。AOL 曾跟死对头微软联合阻击网景,却在网景式微之后将其收购,反过头来对付微软,老狐不得不感叹,商业竞争,只有利益,没有友谊。

3、第二次浏览器大战

第一次浏览器的竞争以 IE 的胜利结束,此后,IE 一路高歌猛进,尤其是 IE6 于 2001 年 8 月发布后,达到巅峰,在 2002 年和 2003 年,IE 市场份额一度超过 95%。

不知是盛极而衰这一规律使然,还是缺少竞争的缘故,IE6 成了 IE 浏览器的巅峰,顶点过后,各个方向都是走向下坡路。最先是苹果在 2003 年 1 月发布了 Safari 浏览器测试版,并成为当年新版 macOS 的默认浏览器,取代了之前的 Mac 版 IE 浏览器。2004 年 6 月,部分 IE 浏览器受到一款恶意程序“Download.ject”的攻击,使用 Windows 版的 IE 浏览器访问相关网页就会感染该恶意程序,因此,部分媒体和安全公司建议用户使用 Firefox(火狐)浏览器。

Firefox 就是网景当年留下的那个火种。网景的 “Mozilla开源”项目组成员于 2002 年开发 Firefox,Firefox 浏览器后来由 Mozilla 基金会旗下的 Mozilla 公司负责运营,2004 年 11 月发布第一个版本,在 9 个月内下载量突破 6000 万次。

顺便说一句,Mozilla 基金会的成立 AOL 贡献不少,出钱还出力,继续与微软死磕。也是在 2004 年,Firefox 浏览器还与 Opera 浏览器合作,开发新的开放标准。在 Firefox 浏览器的“偷袭”下,IE 浏览器到 2005 年底市场份额跌至 87% 左右。IE6 饱受诟病,加载速度慢,功能落后,系统漏洞多,虽然微软准备了 5 年才发布 IE7,但 IE 浏览器的问题并没有得到改善,甚至到 IE11,漏洞多的问题依然存在,IE 逐渐沦为用户口中“下载浏览器的浏览器”。

2014 年,美国国土安全部建议用户不要使用 IE 浏览器,因为 IE6 至 IE11 的所有 IE 浏览器容易受到攻击,导致安装该浏览器的操作系统面临“完全瘫痪”。

IE 浏览器的份额在继续下跌,2007 年,IE 市场份额不足 70%,Firefox 则达到 25%;2010 年,IE 市场份额跌至 50% 以下,而 Firefox 浏览器的市场份额超过 30%;2012 年,IE 浏览器份额跌至第二,自 1999 年以来首次丢掉市场第一的位置,但终结 IE 浏览器的不是 Firefox,而是谷歌的 Chrome。

2008 年 9 月 1 日,谷歌发布了 Chrome 的测试版,Chrome 的许多优点是 IE 不具备的,比如渲染速度快、插件丰富,扩展能力强、安全性高、界面美观等。Chrome 自 2009 年 7 月起市场占有率稳步提升,最终取代 IE,成为市场领头羊。

Chrome 的内核为 Blink,基于开源的浏览器内核 WebKit 开发,而 WebKit 也是 Safari 的内核。

最重要的是,谷歌在发布 Chrome 之初便将 Chromium 浏览器开源,Chromium 相当于一个浏览器的“毛坯房”,一个框架,所有人可以使用、参观和借鉴,而 Chrome 浏览器则是谷歌依据自身需要,在 Chromium 基础上“装修”好了的谷歌特色“精品房”,增加了谷歌的特色功能和服务,但不开源。同时谷歌也会在 Chromium 上测试新功能,经过验证后再在 Chrome 上实现。

Chrome 和 Chromium 的 logo 对比

开源的 Chromium 广受欢迎,许多浏览器选择基于 Chromium 开发,比如 Opera、360、猎豹、UC、Yandex(俄罗斯)等,因此这些浏览器常常被调侃为“换皮 Chrome”。

面对强势的 Chrome,IE 毫无招架之力,节节败退,到了 2015 年,IE 市场份额跌破 20%,Chrome 则超过 55%,Firefox 市场份额也逐渐下跌,从巅峰的 30% 下降至不足 20%。

最终,微软在 2015 年 3 月宣布放弃 IE 浏览器,并用 Edge 浏览器代替 IE 浏览器。第二次浏览器大战以 IE 浏览器被淘汰,Chrome 全面胜利告终。双方为“霸占”用户的互联网入口纠斗多年,摩擦不断。

2018 年,微软宣布 Edge 也将基于 Chromium 开发,加入其所编织大家庭,如今,几乎所有浏览器都可以溯源至 WebKit 内核,只剩 Firefox 还在坚持使用 Gecko 内核。

4、最后

大部分人当初都不会想到,2007 年苹果那场发布会上,乔布斯首次向人们展示的 iPhone,会如此深刻地改变了互联网,从此互联网重心由桌面端逐渐向移动端转移,人们上网的方式也随之改变,应用程序变得愈发重要,浏览器不再是最主要的互联网入口。

如今,除了 Safari 和 Firefox,剩余浏览器都加入 Chromium 阵营,Chrome 一家独大,浏览器的战争结束了吗?显然没有,浏览器这块蛋糕,谁都不愿轻言放弃,只是蛰伏起来,等待良机掀翻 Chrome,例如微软的 Edge。

2023年年初,ChatGPT 火爆,没过多久,微软向 openAI 增资 100 亿美元,并在之后宣布将必应搜索与 ChatGPT 结合,推出新必应,并且将在新的 Edge 浏览器中集成 ChatGPT,从目前来看,引起的反响平平,但随着 ChatGPT 的发展,长期发展如何,我们不得而知。

在这互联网世界,浏览器的战争,从来也没有停过。

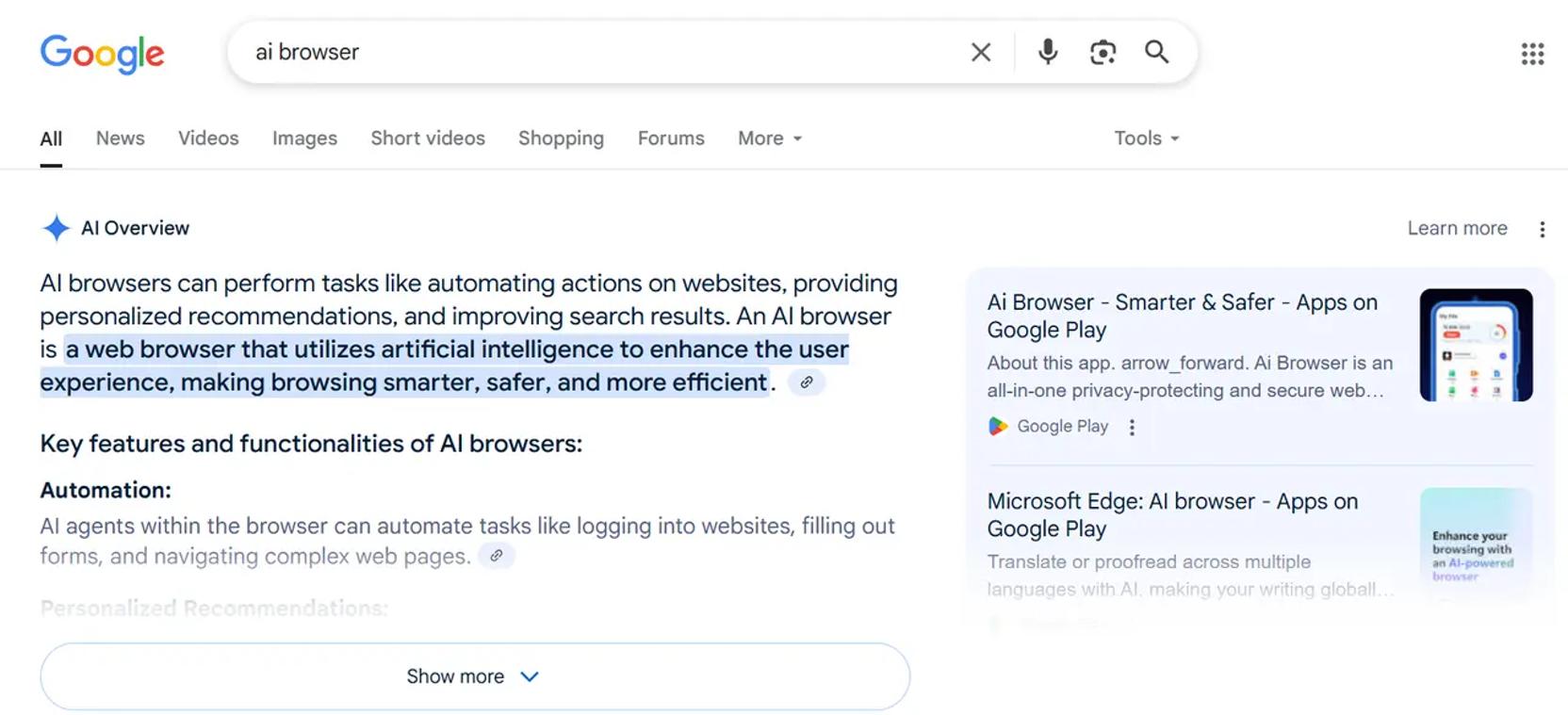

AI 浏览器风生水起

AI 浏览器的赛道着实有点挤。2025年5月8日,ArcBlock 公司宣布推出全球首款真正为 AI 设计的浏览器 ——ArcSphere,基于 ArcBlock 的去中心化身份 (DID) 技术构建。甚至还阴阳了一下另外两款 AI 浏览器 Comet 和 Dia,至今还在搞内测。

老牌浏览器厂商 Opera 也没闲着,前几天 发布了 AI agentic 浏览器 ——Opera Neon,可以理解网站内容并代表用户执行操作,例如填写表格、预订行程和购物,所有 AI 处理都在本地进行。在这条赛道上,不仅有独立的 AI 浏览器,还有很多传统浏览器比如 Google Chrome、Microsoft Edge、夸克浏览器等都深度集成了 AI 功能。

为什么大家都热衷做 AI 浏览器?

自 2008 年开始,谷歌的全球搜索市场份额就超过了一半,逐步形成了难以撼动的垄断地位。如今,其市场份额更是高达 89%,远超 Bing(6%)、Yandex(2%)等竞争对手,几乎占据绝对主导。而随着 AI 技术的兴起,各大公司又纷纷加入搜索竞赛,试图在这一领域挑战谷歌的地位。

AI 浏览器的爆发并非偶然,而是技术范式转移下 “流量入口” 争夺战的升级版。谷歌依靠 PageRank 算法 + 万亿级网页索引库 + 用户数据闭环,构建了牢固的护城河。如今,大模型大模型颠覆了 “关键词→链接列表” 的交互逻辑,降低了搜索技术的门槛。以前做搜索引擎需要爬取整个互联网建立索引,现在用 API 调用大模型就能生成答案,创业公司也能快速入场。

粗略盘点了一下,现在的 AI 浏览器已经不下 20 个,简直热闹非凡。

名称 | 公司 | 发布时间(AI 功能) | 技术实现方式 | 特性 |

Comet | Perplexity AI | 2025年2月 | AI原生架构 | AI作为核心交互方式,重新设计浏览器形态 |

ArcSphere | ArcBlock | 2025年5月 | AI原生架构 | 基于 ArcBlock 的去中心化身份 (DID) 技术构建,为 AI 设计 |

Operator | OpenAI | 2025年1月 | AI原生架构 | 任务流引擎驱动,AI自动化操作 |

Amazon Nova Act | Amazon (Lab126) | 2025年4月 | AI原生架构 | Alexa底层重构,AI驱动浏览器核心架构 |

Dia | The Browser Company | 2025年3月 | AI原生架构 | AI 作为底层构建理念,全新交互模式 |

纳米AI搜索 | 360集团 | 2024年11月 | AI原生架构 | AI 原生架构,重新定义搜索体验 |

Fellou | Fellou AI | 2025年4月 | AI原生架构 | 任务流自动化核心,AI智能代理 |

GenSpark | GenSpark | 2025年 | AI原生架构 | 集成了AI搜索、极速浏览器和智能代理功能 |

Neo | Norton | 2025年5月 | AI原生架构 | ”魔法盒”(Magic Box),取代了传统的 URL 栏和搜索栏,通过自然语言处理用户问题 |

Deta Surf | Deta | 2025年 | AI原生架构 | 全流程 AI 驱动,智能化浏览体验 |

Microsoft Edge | Microsoft | 2023年2月 | 深度集成AI | Copilot 深度整合,AI 辅助搜索、写作、代码 |

Opera One | Opera Software (昆仑万维) | 2023年4月 | 深度集成AI | Aria AI 助手,智能网页渲染 |

Opera Neon | Opera Software (昆仑万维) | 2025年5月 | 深度集成AI | Agentic 浏览器,内嵌Operator模型与DOM树解析技术 |

夸克 | 阿里巴巴 | 2023年8月 | 深度集成AI | AI 超级框重构搜索,智能内容聚合 |

Safari | Apple | 2024年6月 | 深度集成AI | 深度结合 Apple AI 生态,智能摘要、AI 推荐 |

豆包(桌面端) | 字节跳动 | 2024年5月 | 深度集成AI | 基于Chromium,豆包 AI 为核心引擎,智能阅读、翻译 |

Arc | The Browser Company | 2022年 | 深度集成AI | AI作为底层能力,智能标签。已停止开发,仍在维护 |

Google Chrome | 2024年1月 | 引入 AI 插件 | Gemini 2.0 驱动,AI 辅助搜索,推出 AI Overviews 、AI Mode 功能 | |

Brave Leo | Brave Software | 2023年10月 | 引入AI插件 | Leo独立AI助手,隐私优先的AI聊天 |

QQ 浏览器 | 腾讯 | 2024年5月 | 引入AI插件 | QBot作为核心AI功能,智能阅读、翻译 |

360 AI 浏览器 | 360集团 | 2024年2月 | 引入AI插件 | AI阅读/总结工具,智能内容提取 |

AB 浏览器 | AB Tech | 2024年 | 引入AI插件 | 脚本+Agent功能,AI自动化扩展 |

Lemur | Lemur Labs | 2025年 | 引入AI插件 | AI扩展+社交功能,智能社区互动 |

Tabtac | Tabtac Inc. | 2024年11月 | 引入AI插件 | AI增强搜索和Web3支持 |

AI 增强搜索和 Web3 支持

从技术实现方式上来说,AI 浏览器大致可以分为三种形式:

AI 原生架构:从底层重构浏览器,将 AI 作为浏览器的 “大脑”,重新设计交互逻辑,简化为 “对话即服务”,抛弃传统浏览器传统模块(如地址栏、书签),尝试弱化甚至去除 UI 元素,强调自然语言驱动的任务执行。Perplexity Comet、Dia、Operator 等都属于这一类。不过,这种架构目前还处于探索阶段,用户体验和任务完成能力仍在迭代中,尚未成为主流。

深度集成 AI:在传统浏览器内核上嫁接 AI 模型作为 “超级神经系统”,深度整合 AI 能力,比如智能摘要、问答、写作辅助等,增强用户体验,尤其在特定场景下形成 “闭环”。Microsoft Edge(集成 Copilot)、夸克浏览器(国内主打 AI 搜索和工具整合)确实属于这一类。这种模式更贴近当前用户的使用习惯,是一种较为稳妥的演进路径,也更容易被大公司采纳。

引入 AI 插件:不改变浏览器核心架构,而是通过插件或扩展的方式引入 AI 功能,灵活性高,风险低,是一种防守型策略,以最小成本试错,避免激进化改造损伤基本盘。

代表产品有 Brave Leo(内置 AI 助手)、豆包浏览器(字节跳动旗下,强调 AI 搜索)、Google Chrome(通过扩展支持 AI 功能)、QQ 浏览器(接入混元等 AI 能力)等。这种策略适合希望逐步引入 AI 能力但又不想大幅改动现有产品的公司,是一种 “渐进式创新” 的体现。

商业模式已初现端倪

在互联网时代,浏览器作为核心流量入口,主要通过 “广告点击” 实现盈利。以谷歌为例,其母公司 Alphabet 2025 年 Q1 营收高达 902 亿美元,其中谷歌搜索及其他业务广告收入达到 507 亿美元,占总收入的 56%。谷歌搜索坐拥全球超过 20 亿日活跃用户,年搜索量突破五万亿次。

AI 浏览器虽然在交互形式上发生了变革,但它仍然保留了浏览器作为信息入口的核心属性,其商业价值必然不会过分衰减,同时也在创造新的商业可能性。从当前一些 AI 产品的发展来看,AI 浏览器的商业模式已初现端倪,行业正在步入盈利模式重构的关键阶段。

首先,将 AI 能力明码标价,向个人用户收取订阅费。这一种是最直接的盈利方式。核心逻辑很简单:人们愿意为真正提升效率的工具付费。例如 Perplexity 推出每月 20 美元的 Pro 服务,付费用户可以使用更强的 AI 模型(如 GPT-4)、上传文件进行分析等高级功能。国内如夸克浏览器,则把 AI 文档处理能力与网盘会员捆绑,推动免费用户转化付费。这种模式本质是将 AI 能力明码标价 —— 基础功能免费,深度服务收费。

其次,企业市场成为更稳定的收入来源。相比个人用户,企业更愿意为能直接省时省力的工具买单。腾讯 QQ 浏览器企业版就是个典型例子:它向企业销售定制化的 AI 助手(QBot),按账号收取年费,这个助手能自动抓取竞品数据、生成业务周报。微软则把 Edge 浏览器的 Copilot 功能与 Microsoft 365 企业订阅深度绑定,提供会议纪要自动生成、合同分析等服务。部分厂商甚至探索为金融、医疗等特定行业提供定制化 AI 报告服务。这条路径的核心是企业愿意为 "降本增效" 的结果付费。

最后,构建服务生态带来更可持续的收益。 AI 浏览器正试图成为用户数字生活的 "智能枢纽",通过促成交易或分发服务获利。比如 Opera Neon 的 AI 比价助手,在用户通过它完成购物后,浏览器可能从商家获得佣金。未来可能出现 "AI 应用商店":开发者在浏览器平台上线简历优化、论文查重等智能工具,平台收取分成。还有厂商尝试与硬件品牌合作,购买高端笔记本即赠送专属 AI 浏览器服务年卡。这种模式的优势在于建立长期、多点的收益网络。

然而盈利之路仍面临三重挑战:一是改变用户习惯很难,大多数人仍认为浏览器就该免费;二是技术成本高昂,大模型调用和实时数据处理开支巨大,已有产品因服务器过载崩溃;三是隐私红线不能碰,尤其涉及医疗、金融等敏感数据的服务,稍有不慎就会引发法律危机。

说到这里,我很想知道,竞价排名作为浏览器 “传统艺能”,不知道会怎样在 AI 浏览器中体现。随着 AI 技术普及和用户需求变化,这一模式正在转型。未来的竞争焦点,可能从 “谁卖的关键词更贵” 转向 “谁的 AI 答案更准、广告更无痕”—— 但商业变现的本质不会改变,只是形式更隐蔽。

传统广告模式受到冲击

综上所述,AI 浏览器虽探索出多种新兴商业模式(订阅、企业服务、生态),并预见传统竞价排名的转型路径,但一个残酷的现实是:新的盈利模式尚未被大规模验证其可持续性,而旧模式的根基却在加速崩塌。AI 生成内容正在快速削弱传统浏览器最核心的收入来源 —— 点击广告。

过去,广告收入高度依赖 “用户主动搜索意图”—— 比如搜索 “保险”“旅游” 等关键词,这种模式让竞价排名的单次点击利润极高。而如今,AI 可以直接给出答案,比如当用户询问 “2025 最佳保险推荐” 时,AI 会直接对比产品参数,甚至可能代替用户完成购买行为。这种 “答案即服务” 的模式,让用户跳过了点击广告链接的步骤,传统广告收入链正面临解体风险。

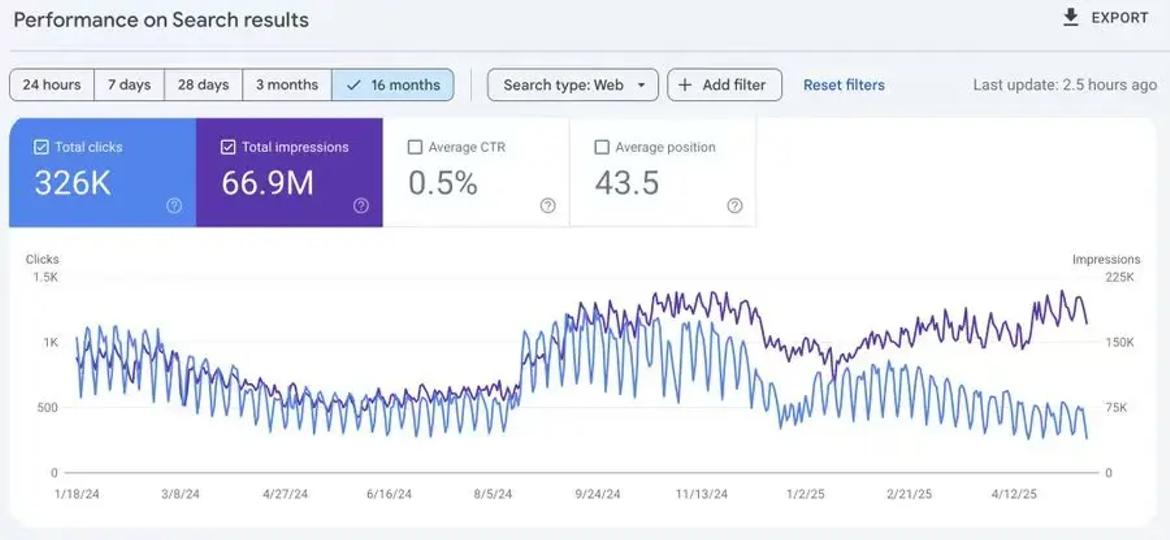

Larry Engel 在 LinkedIn 上分享的 Google Search Console 效果报告图表就揭示了这一趋势 —— 它被形象地称为 “大脱钩”:搜索结果的点击量和展示量曾经在某种程度上是一致的,但现在虽然获得了大量的展示量,但是点击却在不断下滑,二者的差距逐渐拉大。

一方面,Bing 等竞品和第三方聊天机器人,比如 ChatGPT、DeepSeek,正在分走部分搜索流量。另一方面,外部竞争加剧的同时,谷歌自身的技术变革(AI Overviews)对传统点击模式的冲击更为直接和猛烈。

AI Overviews 是谷歌自去年 5 月起开始广泛推广的一个 AI 功能,即使用生成式 AI 提供查询结果的简明摘要,而非此前的链接排序列表,并显示在搜索结果的顶部,该功能的月活已达 15 亿。

根据 BrightEdge 最近发布的研究,谷歌搜索结果的点击率在过去一年中下降了近 30%,该研究将这种下降归因于人们对 AI OverViews 越来越满意。

美国最大的出版商 Dotdash Meredith 的 Q1 报告提供了具体案例:其网站流量因谷歌 AI Overviews(在 33% 相关搜索结果中展示)下降了 3%,并直接导致了程序化广告收入下滑。(程序化广告是一种利用自动化技术和数据驱动的广告投放方式,通过算法和实时竞价机制,精准地将广告展示给目标受众。)

与此同时,谷歌搜索的收入增速也在放缓,今年第一季度增长了 7%,约为 2024 年全年收入增速的一半。Alphabet 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 10Q 文件显示,其 “谷歌搜索及其他” 付费点击的增长率已从 2024 年全年 5% 的增长率放缓至 2%。

然而,这些增长放缓的财务数据,与 Alphabet 关于 AI Overviews 积极效果的声明形成了鲜明对比。自去年 AI Overviews 发布以来,Alphabet 一直坚持 AI Overviews 能够提升搜索使用量。今年 3 月还发表声明称 AI Overviews 带来了更多的 “商业搜索”,人们希望购买特定的产品或服务。此外,AI Overviews 还正式引入了广告,旨在与其他 AI 驱动的搜索工具如 ChatGPT Search 和 Perplexity 等展开竞争。

在2025年的 I/O 大会上,谷歌还正式推出了 AI Mode—— 一个更加智能的 AI 搜索功能,接入的是谷歌最智能的模型 —— Gemini 2.5 的定制版本。 AI Mode 可以帮助用户自动购买音乐会门票,以及通过实时视频进行搜索等功能。谷歌正在探索在‘任务执行’这一方向上,试图通过促成交易(如自动购票)等更深度的服务,开辟传统点击广告之外的、更具潜力的新收入来源(如佣金),以应对 “大脱钩” 带来的挑战。

AI 浏览器究竟还改变了什么?

从现状来看,AI 浏览器带来的变革仍显有限。许多厂商对 AI 的集成更像是 “占位式创新”—— 只是为了避免错过趋势,而非真正重构体验。

具体来看:

Edge 的 AI 整合度尚可,但微软 Copilot 的实际体验令人失望 —— 不仅反应慢,而且生成的答案质量堪忧,远未发挥出 GPT-4 的潜力。

Chrome 深度整合 Gemini ,推出了 AI Mode 功能也仅限美国市场,而且一贯的 “慢工出细活” 风格,宣传中的功能要普及尚需时日。

Firefox 试探性地加入 AI,但方案显得过于简单 —— 只是把第三方服务塞进侧边栏,缺乏实质性技术投入。

而像 Vivaldi 这样明确表态 “AI 破坏环境” 的浏览器则选择直接放弃;其硬核隐私分支也暂无计划涉足这一领域。

Brave 或许是目前表现最均衡的玩家,它将搜索和浏览器功能深度融入 AI 体系,同时尊重用户选择 —— 既允许通过 API 密钥对接外部模型,也支持使用 Ollama 实现 100% 本地化运行,隐私保护做得更彻底。

作为 Arc 的继任者,Dia 也是目前 AI 原生浏览器领域最具代表性的产品之一,距离把 AI 变成像第二个宣传视频里那样帮你做事的代理似乎还有很长的路要走

Deta Surf, 乍一看这个浏览器很容易让人吐槽,速度有点慢,bug 也有点多,而且操作起来也比较困难,但它在浏览过程中整合 AI 的方式却非常出色。

再看那些仍处于内测阶段或者只放出一个概念的 AI 浏览器,虽然对外宣传视频炫酷,功能演示诱人,但很难判断它们是否真的具备 “联网智能体” 的交互水平。不过在这场早期竞争中,“能不能用” 似乎并不是最关键的,“有没有在牌桌上” 才是。

从用户体验来看,AI 浏览器提供的不再只是链接入口,而是 AI 直接生成的搜索结果,用户不再需要跳转页面。但问题也随之而来:AI 生成内容普遍存在的 “幻觉” 问题,让信息的准确性和可信度大打折扣。

来自哥伦比亚大学的研究团队 Tow Center 对 ChatGPT Search、Perplexity Pro、Gemini、DeepSeek 等 8 个聊天机器人的搜索引用准确性测试后发现,错误率竟然高达 60%。这对于那些追求信息准确性的用户来说,体验堪称 “灾难”。

如果把 AI 浏览器比作互联网发展的一个阶段,那么它现在可能只相当于上世纪 90 年代的拨号上网:功能初步具备,但网速慢、体验差、生态尚未形成。当前的 AI 浏览器,更像是一个 “高级玩具”—— 很难让人仅仅因为 AI 功能就彻底抛弃传统浏览器,还未展现出足够的不可替代性。

但我们需要看到,这场变革并非只是功能的简单叠加,而是正在引发三层深层次的认知颠覆:

定位重构:从 “工具” 到 “代理” —— 浏览器不再只是访问网页的工具,而是一个能理解、规划、执行任务的智能代理;

商业模式迁移:从 “免费” 到 “付费” —— 随着 AI 能力的深入,浏览器可能逐步从广告驱动转向服务订阅或增值服务驱动;

服务分化:从 “通用” 到 “垂直” —— 不同场景下(如办公、学习、电商)将催生更专业化、定制化的 AI 浏览器形态。

可以预见,两三年后,情况可能会完全不同。这场关乎未来十年互联网格局的竞赛,才刚刚拉开帷幕。