微软的一些经营轶事录(202x)

前高管纽约时报撰文-微软创新性已弱

盖茨出山取代鲍尔默的十大理由-他最了解微软

微软废除员工分级制背后的转型考量

微软在2024年依然硬气

微软成立五十周年记

盖茨说这是我写过最酷的代码:它成功后才有了微软

微软2025大裁员并进行组织变革

重新整合 Windows 工程团队推进 AI 操作系统开发

微软收购案后裁员、涨价!当年FTC的警告全部命中

CEO 纳德拉薪酬飙至近 7 亿

前高管纽约时报撰文-微软创新性已弱

导读:微软前副总裁迪克·布拉斯(Dick Brass)于2010年2月上旬在《纽约时报》网络版上刊文称,在苹果发布iPad平板电脑之后,业内人士纷纷分析这是否会对亚马逊Kindle阅读器造成影响。这从另一个方面反映出,微软在美国科技行业的影响力已经下降。

缺乏创新性产品

微软已不能代表科技行业的未来,微软没有类似iPad的平板电脑,没有类似Kindle的电子阅读器,没有类似黑莓和iPhone(手机上网) 的智能手机,没有类似谷歌的搜索引擎,没有类似iPod和iTunes的数字音乐系统,也没有类似Facebook和Twitter的热门网络服务。

很多人对微软面临困难感到高兴,因为近年来微软被视为一个顽固的垄断者。他们认为,如果微软遭遇失败,那么就可以摆脱微软带来的困扰。不过对业内人士来说,实际情况并非如此。微软并未蓄意垄断,该公司雇佣了数千名最聪明、最有能力的工程师。正是由于微软的工作,电脑才得以如此普及、如此廉价。微软的Windows操作系统和Office办公软件仍在市场上处于领先地位。

在CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)的带领下,微软仍在持续盈利。过去10年内,微软创造了超过1000亿美元的财富,帮助西雅图、华盛顿州,乃至美国全国的经济发展。微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)不仅是有史以来最慷慨的慈善家,也带动许多微软员工投身慈善事业。任何真正了解盖茨的人都不希望微软失败。

然而,微软正在走向失败的边缘,即使该公司仍在盈利。微软对员工寄予了很高希望,但是由于微软滑坡的速度太快,范围太广,微软员工已经无法承担起推动公司发展的重任。微软目前已经是一个不具竞争力的创新者。微软的产品遭到嘲笑,很多情况下这是不公平的,但在某些时候则完全合理。自上世纪90年代陷入反垄断纠纷以来,微软的企业形象始终没有好转。此外,微软的营销活动多年来一直收效不大。

苹果目前在许多领域持续抢占市场份额,而微软在网络浏览器、高端笔记本和智能手机等领域则节节败退。尽管投入了数十亿美元,但微软的Xbox游戏机仅仅只能与竞争对手打平。微软最初并不关注音乐播放器产品,但当微软开始在这方面加大投入后,市场已经被苹果占领。微软上一季度的利润达到67亿美元,几乎完全来自Windows和Office这两款从十几年前就开始开发的产品。正如通用汽车无法永远依赖卡车和SUV等产品一样,微软也不可能永远依靠Windows和Office来生存。最糟糕的是,微软已不再被认为是一家很酷的公司、一个值得去工作的地方。一些最优秀、最聪明的人才正在离开微软。

内耗抑制创新性

与许多其他公司不同,微软从未开发出一款真正的创新系统。一些人甚至认为,微软开发的系统抑制了创新。尽管微软拥有全球最大、最好的企业实验室,以及多达三名首席技术官,但微软的产品仍经常令人感到失望。

例如,早年微软一个团队的专家发明了一种在显示屏上显示文本的新方式ClearType。这一技术利用液晶显示器上的彩色点使阅读更加容易。微软可以在各种产品上应用这一技术,从而带来利益。然而这一技术使微软其他开发团队感到不安。Windows开发团队的工程师认为,在使用某些色彩时,这一技术将使显示的内容看起来杂乱。 Office产品主管则表示,这一技术导致显示模糊,并让他感到头疼。便携式产品副总裁愿意支持ClearType,但前提是整个项目和程序员划归他管理。最终,尽管该技术获得了公众的赞誉,但直到10年后才被完全应用到Windows中。

此外还有另一个例子。当微软2001年开始开发平板电脑时,负责Office的副总裁表示他并不喜欢这一理念。平板电脑需要配备手写笔,而他更喜欢通过键盘输入。他认为开发平板电脑终将失败。为了证明他的看法,他拒绝针对平板电脑修改Office软件。因此,如果用户希望在电子表格中输入数字,或是在电子邮件中修改单词,那么需要在一个特定的弹出窗口中输入,并将输入的字符粘贴至Office中。这样的做法无疑是不便的。

因此,即使微软开发平板电脑的举措得到高层的支持,并花费了上亿美元的研发费用,但最终仍未能获得成功。到目前为止,用户仍然无法在一款平板电脑上使用Office。而即使已经知道苹果将于今年推出平板电脑产品,微软仍然裁裁撤了平板电脑开发团队。

微软的所有失败并不都是由于内耗。一些问题的根源在于,微软习惯在不考虑硬件的情况下开发软件。软件能带来高额利润,而硬件开发往往风险较大。这一看法在微软创立的1975年是合理的,但从目前来看,这样的观念导致微软无法开发出类似iPhone和TiVo等紧密整合、设计出众的产品。微软的另一些问题则是出于对反垄断问题的担忧。微软对时机的把握也有所欠缺,例如过早的推出网络电视,却过晚的推出音乐播放器。

内部竞争在大公司中很常见,鼓励各类创意之间相互竞争是聪明的做法。然而当竞争失控,并带来毁灭性后果时,这样的做法将引起许多问题。微软创造了一种功能失调的企业文化,一些大型开发团队可以对新兴的团队指手画脚,打击它们的工作,在资源等方面与它们不公平竞争,并最终使它们消失。在过去10年中,微软负责音乐、电子书、手机、在线服务、搜索和平板电脑等业务的高管纷纷离职,这绝不是巧合。

因此,尽管微软拥有辉煌的过去,目前也非常兴旺,但如果微软无法重新激发创新性,那么该公司的前景并不值得看好。

盖茨出山取代鲍尔默的十大理由-他最了解微软

导语:美国IT网站eWeek于2011年2月上旬撰文称,微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)应当接替史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)重新出任微软CEO,并列举了十大理由。

以下为文章全文:

微软是一家非常值得关注的企业。从财务业绩上看,该公司的表现好于绝大多数科技企业,每年都能获得数十亿美元的收入和利润。但是具体到用户认知度,微软曾经备受推崇的科技实力和增长潜力却早已一去不复返。事实上,尽管仍有很多人将微软称作是“邪恶帝国”,但在其他人眼中,它却已经是一个年迈迟缓 的巨人,而且注定要被更具创新力的竞争对手击败。

最核心的问题是微软CEO史蒂夫·鲍尔默。多年以来,鲍尔默已经带领这家科技巨头经历了数次起伏,但股价却一直未见起色,而谷歌和苹果等规模较小的竞争对手却纷纷赶超微软。Vista操作系统表现疲软、移动业务下滑等负面事件,以及Windows 7的强力复兴都是在鲍尔默任内发生的。但他始终未能帮助微软重新恢复灵活、创新的形象,也无法在未来较长的历史时期内保持稳定的增长前景。因此,鲍尔默是 时候走人了。有可能接替鲍尔默的人选很多,但归根结底,只有一个人最能胜任微软CEO一职,他就是微软联合创始人比尔·盖茨。

以下就是盖茨应当接替鲍尔默重新出任微软CEO的十大理由:

1、盖茨是改革者

作为世界首富,有关盖茨的为人及其行为或许存有争议,但他无疑是一名改革者。在他的推动下,微软开发了一些全球使用最为广泛的应用,他将微软打造成为一家看似不可思议的企业。而鲍尔默只是一名执行者,他缺乏作为微软CEO应有创新意识,因此应当被替换掉。

2、鲍尔默表现不合格

如上文所述,鲍尔默现在的成就并未达到应有的水平。他让微软的移动部门陷入挣扎,并认为微软在Vista上坚持的时间应该更长一些。与此同时,该公司的股价过去几年来基本未有变化——过去5年的股价一直在20至30美元之间震荡,这并非一名优秀的CEO应有的业绩。他需要被盖茨这样的人替代,后 者白手起家将微软打造成为全球最大的软件公司。

3、盖茨将会突破Windows的局限

微软的营销战略似乎都是围绕Windows展开的。不可否认,这的确有道理,毕竟Windows是全球第一大操作系统。但这同样是一款正在走下坡路的产品。由于Windows在操作系统市场所向披靡,鲍尔默本应突破Windows(和Office)的局限,从事一些真正有创意的事情。但他并没有这样做,盖茨却可以。盖茨以往的经历表明,他可以突破Windows的局限,为微软寻找其他的业务增长点,他或许正是微软需要的救世主。

4、有望重振投资者信心

微软的股价一直停滞不前,即使创下历史最优业绩也无法改变这一点。投资者需要一些令人振奋的消息才能够重新持有微软股票,有什么能比盖茨回归更能重振投资者信心的呢?

5、重新定义微软的企业业务

盖茨留给微软最关键的“遗产”之一,就是充分意识到企业市场今后将与微软的增长紧密相关。他将Windows设计得对企业更为友好,在此过程中,市场份额也得以增长。过去几年间,鲍尔默在企业市场坚持了同样的战略。但是随着更多的iOS、Android甚至Mac OS X设备开始进军企业市场,微软显然需要制定全新的企业战略。而作为微软企业战略的最初策划者,盖茨应该能够给出最佳解决方案。

6、盖茨的声誉更有保障

鲍尔默并未成为享誉世界的顶级CEO,在他的领导下,微软持续获得数十亿美元的收入,但似乎总是给人恃强凌弱的印象。盖茨离开微软时的声誉也已经不及巅峰状态,但过去几年来,他凭借慈善事业逐渐恢复了个人的品牌效应。如今,盖茨已经不像当初那样令人憎恨了。他的声誉好于鲍尔默,这将有助于微软品牌认同度的提升。

7、盖茨成功抵御过竞争

微软正在为未来而战。谷歌和苹果正在从多个不同的市场入侵微软的领地,但至少目前为止,鲍尔默尚未找到阻击策略。另一方面,盖茨长期以来都享有成功抵御进攻的声誉,网景就是最好的例子。如果说有人能够带领微软重返科技领域的巅峰,这个人就是盖茨。

8、盖茨最理解微软

鲍尔默之所以需要被替换,最重要的一个原因是微软是一家非常庞大的企业,旗下拥有多个部门,因此需要具备不同的专业背景。鲍尔默已经从一定程度上证明了自己具备这种管理能力。还有谁具备这种能力?如果要给出一个确切的人选,那就是盖茨。他理解微软,也知道如何管理如此众多的部门,这使得他成为微软CEO的不二人选。

9、盖茨提升Windows对消费用户的友好度

盖茨早已证明,尽管他看好企业领域的发展前景,但仍然需要借助消费者来提升Windows的热度。然而最近几年,Windows的消费者友好度却不及苹果 Mac OS X,后者是专为普通消费用户设计的。这是一个严重的问题,尤其是当苹果持续吸引全球各地的消费者之时。但是鲍尔默并不这么看,他仍在为Windows提供增量创新,盖茨却不会。Windows 95到Windows 98的升级就是很好的例子。盖茨会抓住机会,而且能够积极开展攻势,而鲍尔默却缺乏这种能力。

10、业务重点十年未变

当鲍尔默十年前接过微软帅印时,该公司的主要业务是Windows、Office和IE浏览器。但十年后的今天,微软的业务几乎没有什么变化,仍然以这三大平台为主。这虽然可以确保微软能够保持优异的财务业绩,但同样也让谷歌和苹果有机可乘。现实状况对鲍尔默不利,但缺乏变化恰恰可以帮助盖茨重 新接管帅印。由于变化太小,因此盖茨接替鲍尔默重新出任微软CEO时将更为容易。

本文源自:新浪科技

微软废除员工分级制背后的转型考量

微软放弃了10多年来对十万名员工的分级评鉴制度。该公司为何要放弃这个曾协助其市值冲到6160亿美元的秘密武器?《商业周刊》文章分析认为, 这个过去让微软创办人比尔·盖茨引以为豪的武器,竟在这几年也砍掉内部众多创新的机会!强制分配,对微软、对创新,员工诚信和道德根本就是毒药。要存活,所有人就该放弃有完美管理制度的想法,只能随机应变!

以下是相关文章内容:

2013年11月12日,微软全球总部发出一封信,宣布放弃员工分级评鉴制度(Stack ranking),这封信将改变其10多年来,对10万名员工绩效评比制度。

微软,为何要放弃这个曾协助其市值冲到6160亿美元的秘密武器?放弃员工分级制 美国媒体一面倒报以掌声。

这套强制淘汰排名末位者的管理工具,也曾是通用电气前总裁杰克·韦尔奇(Jack Welch)成功改造通用电气的法宝。《财富》(Fortune)五百大企业中,有三成使用这个工具。包含通用电气、惠普、微软、3M都曾是爱用者,台湾的台积电也曾实行。

何谓员工分级评鉴?就是把员工依业绩从最好到最差分等级,选出前20%者。表现超乎预期者,为最有潜力员工,给予最多的奖金、升迁机会和培训,中间70%属于符合预期,奖金和升迁机会比前者少,最后10%表现未达预期者,必须改善或者离职。

杰克.威尔许在2000年的通用电气年报中写着:“每年必须把绩效最差的10%移除,借由移除这些人,企业才能不断拉高业绩门坎,提升领导质量。”

曾在台积电实行员工分级评鉴,政治大学IMBA教授李瑞华指出,这个制度背后是奥林匹克精神,要通过竞争激发员工潜能,避免员工吃大锅饭弊病。

1999年,全球处于人才战争之际,微软被《财富》评为全球卓越企业之一,就是其能用最好的报酬,吸引最优秀人才,在育才、留才方面得到最高评比。微软还做过内部员工调查,结果显示“高绩效员工喜欢明确工作目标,清楚知道自己表现”。

但这次微软一宣布放弃,美国媒体却一面倒地叫好。《华尔街日报》副标题写着:“微软放弃充满争议的员工分级评鉴”,《彭博商业周刊》网站的标题是:“微软砍掉被广为憎恨的员工分级评鉴”。

分级制造成假性平等

原来,这个过去让微软创办人比尔·盖茨(Bill Gates)引以为豪的武器,竟在这几年也砍掉内部众多创新的机会!

先剖析这套制度,其逻辑是强者胜出。但其残酷之处为:强弱是相对性的。即,你表现的绝对结果不是重点,而是你跟别人比较起来如何。

微软把员工的能力分为一到五,一为最好,五为最差,每年有一定比例得列为最差者。

每年6月是微软内部最紧绷的时期,前面已经经历两个月绩效考核、写报告、自我评估等流程,微软主管会一起开一场叫作校准(calibration)的会议,主管必须辩论或者维护自己部门的最佳或最差员工。

“走进这个会议室,我就知道,虽然手下10名员工都是业界最好的人才,但至少得有一名被说表现不好……。如果下面的人都表现不错,被迫把他弄到under performance(低于标准)那种感觉……真的很差。”台湾微软内部主管无奈地表示。

一位美国微软主管离职后向《华盛顿日报》集团旗下的网站slate magazine透露,“强制分配对微软、对创新,员工诚信和道德根本是毒药”,他的上级主管甚至要求他把一定比例的员工列为“平均以下”,否则就无法过关。

分级制扼杀创新潜能

当Apple尽全力研发iPhone和iPad ,Google给予员工20%时间做创新,微软内部却开始因应此制度而出现各种奇门怪招。例如,每年5月制定年度个人目标时,不能订得太高,否则隔一年达 不到后,你就可能成为被淘汰的末位者。这种生存“潜规则”,逐渐演变成“显规则”,员工不想转调到表现最优秀的团队以免成为垫底者。如果你想转调,就得冒 着部门主管把你2013年的绩效打成五分(最低分),填补名额的风险。于是,大家不想拼创新,因为创新初期总是会失败,你就可能会成为末位被淘汰的人。甚至,根本拒绝团队合作。

这是微软CEO鲍尔默(Steve Ballmer)8月23日宣布一年后要退休的关键原因。因为微软在成长最快的平板计算机和手机的市占率,受到苹果和Google主导的安卓(Android)阵营夹击,仅有个位数。

分级制拖慢反应速度 人人习惯留一手自保

当消费者可用同一个苹果iTunes账号搞定苹果笔记本电脑、手机和平板计算机时,微软推出Window 8手机一年后,软件开发者才可以用一组帐户,同时为微软手机和计算机开发App应用程序。 微软有这么多好人才,但反应速度却比别人慢。起因是,过去强调个人主义的制度,让大家不习惯团队合作。大家习惯故意留一手,让同事无法拿到足以威胁自己绩 效的信息。“我帮助你,等于让自己绩效降低”的观念逐渐扎根在微软人心中。

中央大学人力资源管理研究所副教授林文政认为,员工分级评鉴的前提为“能力是常态分配”,但当员工能力差距越小时,公司的赚钱能力下滑,又只有金字塔顶端者能得到最佳报酬时,人性阴暗面就会出现。

分级制度让人才因指针累垮 员工陷内斗

其实,微软并非不知这套制度的副作用。只是,过去各产品线可以单独作战,只须分别销售窗口软件或Xbox,强调个人绩效确实奏效,也为微软带来每年20%到30%的营收成长。

微软唯一没想到的是,苹果与Google带来的产业冲击比想象中大,内部各部门若不合作就难以存活。在是否要废除这套绩效制度的挣扎期中,微软一方面试图想维持公平的评估制度,一方面又促成团队合作,但另一件令人头痛的事又紧接在后。

微软引入360度评量和平衡计分卡,可以让员工在跨部门合作时,被评等得更为公平,且可以让公司的奖酬制度跟着想要的转型方向走。但结果却是,主管得填更多公文,注意更多指针。据微软内部员工表示,每个部门至少有20项指针,哪一个出现红灯,总部会一路亮灯到台湾。微软主管被更繁杂的绩效制度缠身,而员工们的创新能量都拿来内斗,能量逐渐被消磨殆尽。

当我们去信访问时,微软总部给我们的官方回答是:“这改变会让我们速度、创新和团队合作加快,带给客户最好的产品”。据了解,微软总部也还未向员工公布未来绩效评量细节,只保证优秀员工的奖酬和红利绝对不会少。其实,现在通用电气和Adobe都放弃了员工分级评鉴制度。

但近期,雅虎(Yahoo)CEO梅耶尔(Marissa Mayer)和AIG公司,却宣布要引入员工分级评鉴。

李瑞华提出判断的依据,如果你的企业偏向强调竞争多于合作,员工分级评鉴还是有用的。但是微软现在放弃此制度,要如何让公司不会沦为大锅饭制度,让最好的员工感到公平,则是其下一阶段的挑战。

从一个制度选择的背后,我们看到微软人才价值观的大转弯。一个人要改变10多年的思考习惯很难,更何况是10万人一起改。但要存活,所有人就该放弃有完美管理制度的想法,只能随机应变!

【小资料】员工分级评鉴制度,褒贬各有拥护者!——5大知名公司实行状况

实行阵营:

公司:AIG──美国最大保险公司

做法:金融海啸过后采用,前10%员工获得升迁机会和分红,末段班如果没改进则会被淘汰

改变原因:在公司改造时期,此制度将红利公平分配给最好的员工,让员工熟知自身能力排名,加以改进

公司:雅虎──美国第二大入口网站

做法:2013年由执行长领军,施行员工分级评鉴制度

改变原因:无说明理由,但是施行后裁员600人

取消阵营:

公司:通用电气──《财富》500大第6大公司

做法:2000年将员工分级评鉴改为“差异化管理”,培训补强员工需要的工作技能,不强制设立淘汰线

改变原因:因应策略改变,取消排名,改以差异化管理

公司:Adobe──第一大PDF软件公司

做法:2012年放弃员工分级评鉴,以面谈了解员工优缺点并加以改进

改变原因:此制度把主管绑在繁文缛节的报告里,并未达到激励员工的预期效果

公司:微软──第一大窗口软件公司

做法:2013年宣布放弃员工分级评鉴

改变原因:策略转向更需要团队合作,取消此制度

支持说法:

企业的未来取决于人才,每年必须把绩效最差的10%移除,藉由移除这些人,企业才能不断拉高绩效门坎……。

——通用电气前总裁杰克·韦尔奇

如果企业不协助或不处理表现较差的员工,企业会冒着失去表现最好员工的风险。

——麦肯锡顾问公司〈人才战争〉报告

反对说法:

强制排名让员工倾向彼此竞争,而非团队合作,创造了竞争大于合作的工作环境。

——Adobe全球人资副总经理Donna Morris

我跟微软的人谈,每一个人都认为员工分级评鉴是对微软危害最大、最恶名昭彰的制度。

——《浮华世界》记者Kurt Eichenwald、〈微软失落十年〉一文作者

本文源自:中国软件资讯网

微软在2024年依然硬气

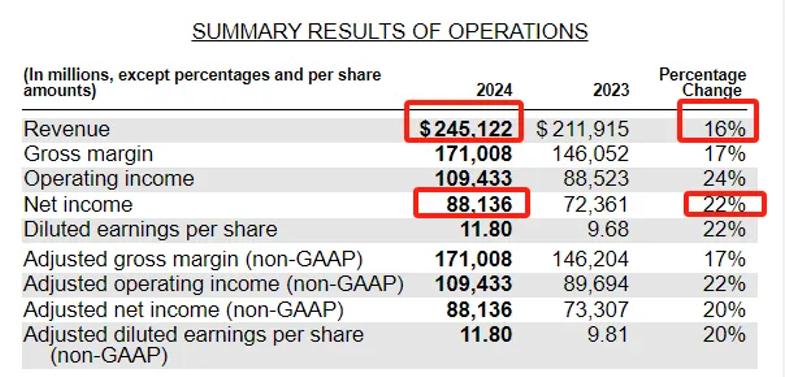

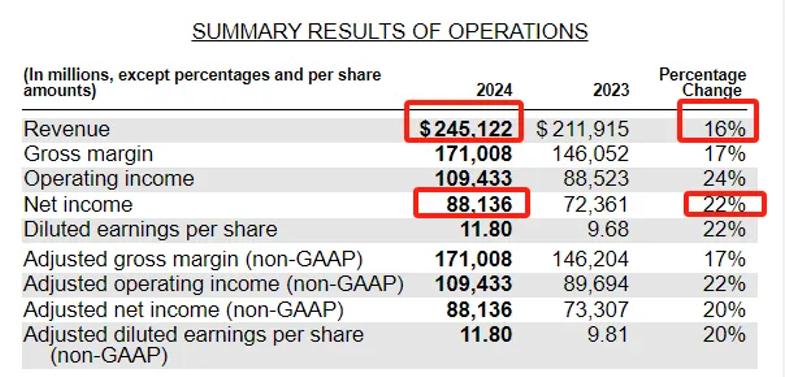

2024年7月,微软公司发布了2024财年(截至6月30日)业绩。这个财年微软的营收是2451亿美元,同比增长16%;净利润是881亿美元,同比增长22%。

微软2024财年财报

业绩不错,微软宣布向员工发放一次性绩效奖金。2020年以来,微软的股价不断走高,目前市值高达3.14万亿美元;财报显示,微软账上的现金和现金等价物,高达755亿美元。

微软股价节节走高

微软常年和苹果争夺“全球最值钱公司”的宝座。

目前,美股科技股市值排名,苹果第一(3.36万亿美元)、微软第二、英伟达第三(2.55万亿美元)。

微软公司成立于1975年,苹果公司成立于1976年,都从个人电脑硬件/软件起家。接近50年后,微软和苹果仍是科技行业的霸主。这期间,互联网浪潮、移动互联网浪潮、AI浪潮来势汹汹,波涛汹涌,但是都没能打倒这两家公司。当然,唱衰的声音从来没有停止。和老对手苹果相比,微软一直以来面临的挑战、受到的质疑要更多。但似乎每一次都能化险为夷、继续增长。

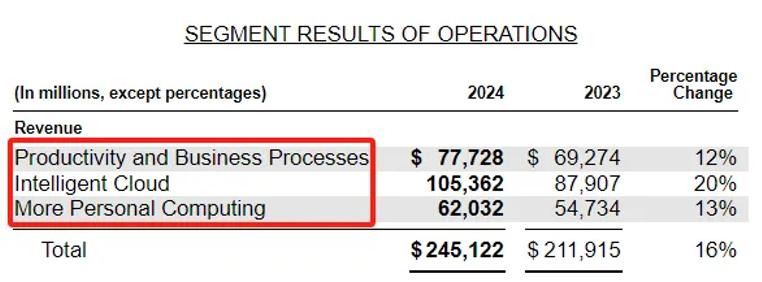

微软现在靠什么赚钱?

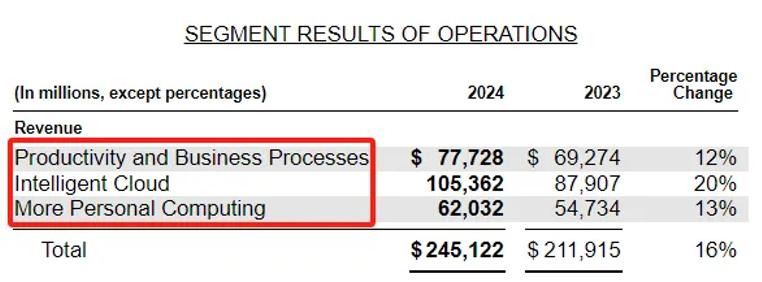

微软把自己的业务分成三块:生产力和商业业务、智能云业务、个人计算业务。简单罗列下这三块业务旗下包含的产品和服务。

1.生产力和商业业务:主要包括Office、领英、Dynamics,主要面向企业/个人提供软件服务。

2.智能云业务:主要包括Azure和其他云服务、解决方案,主要面向企业提供云服务。

3.个人计算业务:主要包括Windows、硬件(Surface、HoloLens等)、游戏(Xbox、暴雪等)、搜索和新闻(Bing、Microsoft News、Microsoft Edge等)。

简单粗暴点理解,就是:Office、云、Windows。

这三块业务的营收增速排名是:云20%、Windows13%、Office12%,云业务势头最好。

营收贡献占比分别是:云43%、Office32%、Windows25%。

微软三大业务收入构成

还以为他还在靠卖Windows赚钱,其实他主要靠卖云服务和软件赚钱。

这三块业务未来的前景怎么样?

随着AI大模型的崛起,微软的智能云业务收入和利润的增长势头很猛,最被看好;把AI用在Office产品上,也被认为有望拉动Office的相关收入;因为PC市场的增长乏力,Windows收入趋势不被看好,所以微软的个人计算业务只能把希望寄托在硬件或者游戏的突破上。

微软和苹果都从个人电脑起家,不一样的是苹果在乔布斯的带领下,逐渐走向软硬件一体化封闭系统的方向,而微软则用开放的姿态把Windows安在了大部分的个人电脑上。

苹果产品很卓越,微软公司很赚钱。

乔布斯受人敬仰,比尔·盖茨成为首富。

在PC互联网时代,谷歌、Facebook、亚马逊的崛起也曾让微软十分焦虑,但好在这些网站都需要跑在Windows上,微软只要不断推出新的Windows版本,改进自己的杀手锏Office三件套,利润就会源源不断而来。但到了移动互联网时代,苹果自建了一个新的移动生态:iPhone、iPad、iOS系统、App Store应用商店,谷歌则利用安卓成功拿下了另外的半壁江山,微软被联合绞杀。微软努力过,推出了自己的移动操作系统Windows Mobile,花费71.7亿美元巨资收购诺基亚来对抗iPhone,上线平板电脑Surface对抗iPad。结果,因为产品体验不行,不仅没能挑战苹果,还全盘输给了谷歌。

换帅!

史蒂夫·鲍尔默为微软转型移动的失败负了责,2014年他才离开微软,花费20亿美元买下NBA快船队,专注于在场边为当家球星打call。

史蒂夫·鲍尔默 来源/公开资料

印度人萨提亚·纳德拉接棒鲍尔默,成为微软新任CEO。他需要拯救微软。

纳德拉接手的时候,微软已经成为很多人眼中的“没落贵族”——眼下还有钱赚,但没有未来。

萨提亚·纳德拉 来源/公开资料

纳德拉看了看手里的牌:

1.Windows和Office还是大小王,在PC操作系统和办公软件领域无人能敌;

2.微软研发和销售的基因十分强大;

3.账上还有小1000亿美元。

纳德拉先砍了微软两刀:承认转型移动失败,对诺基亚大裁员,后来干脆出售;Office入驻iOS和安卓,打不过就加入。然后押注云计算业务,全力追赶亚马逊AWS。这套打法被提炼成一个战略口号——移动为先,云为先。

前面说到,微软有很强的研发能力和销售能力,再加上重金投入,比如75亿美元对代码托管平台Github的收购,微软的云服务能力逐步得到加强,这为后面的起飞做好了铺垫。而Office也从收授权费向SaaS模式过渡,建立起了比以前上限更高的收入模式。

这两块业务,成为了今天微软的营收主力,合计营收贡献占比75%。就像特斯拉跟着电动汽车的浪潮起飞一样,微软二次起飞的第一推动力是云计算,然后是软件服务SaaS化。虽然彻底错失了移动操作系统这个微软本来应该奋力一搏的机会,但是好在找到了新的增长引擎。

纳德拉可谓是战略大师,看到了拯救微软这艘大船的正确方向,带领微软人摆脱了惊涛骇浪。其声誉不管在微软还是整个硅谷,日渐上涨。

个人电脑时代一骑绝尘,互联网时代波澜不惊,移动互联时代全面溃败后借云计算和Office绝地反击,这几句话可以概括微软这几十年来的历程。然而,一家公司要想长期受到投资人的认可、经久不衰、蒸蒸日上,只靠擅长赚钱并不够,微软需要对未来拥有控制力。

纳德拉的办法是:不惜重金收购。

收购暴雪,微软花费了687亿美元;收购领英,微软花费了262亿美元;收购人工智能公司Nuance,微软花费了197亿美元;其他几十亿美元级别的收购,有Skype、Github、诺基亚……而眼下最能带给微软未来的是OpenAI,这家借助ChatGPT一飞冲天的公司,以烧钱著名,微软已经向其累计投资了130亿美元。

OpenAI是眼下最火热的AI公司,其能回馈微软的,有未来利润的分红,有技术的优先使用权,这使得微软成功抢占了生成式AI赛道的先机。

AI能带给微软什么?

首先,AI能力的加入,会加强Office这个赚钱能力超强的业务;其次,OpenAI本来就是微软云服务的大客户,AI大模型的继续疯狂,会让微软云服务赚得盆满钵满。拥有AI核武器的微软,也可能在游戏、搜索等原本地位边缘的业务上大展拳脚。

这个成立49年的公司,怕是还要在舞台上活跃很久。不管你是否喜欢他。

而从微软起起伏伏的经历里,我们能学到很多巨头公司走出低谷的必要条件,比如:承认失败的勇气、对业务方向的准确判断、敢于押注、超强的执行力、耐心。以及知晓自身局限、愿意真金白银“收买未来”的魄力。当然,魄力本身也是一种实力。

微软成立五十周年记

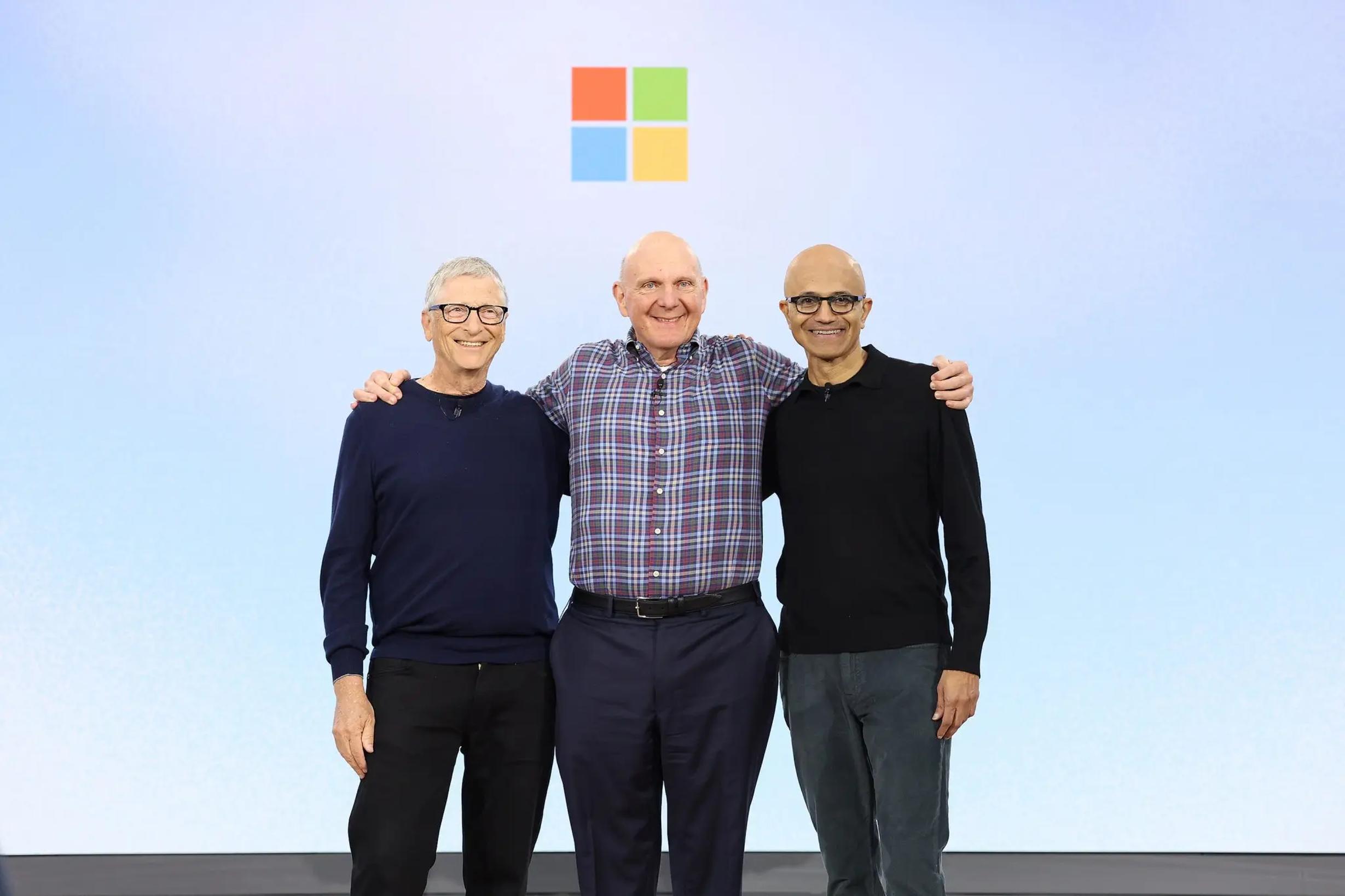

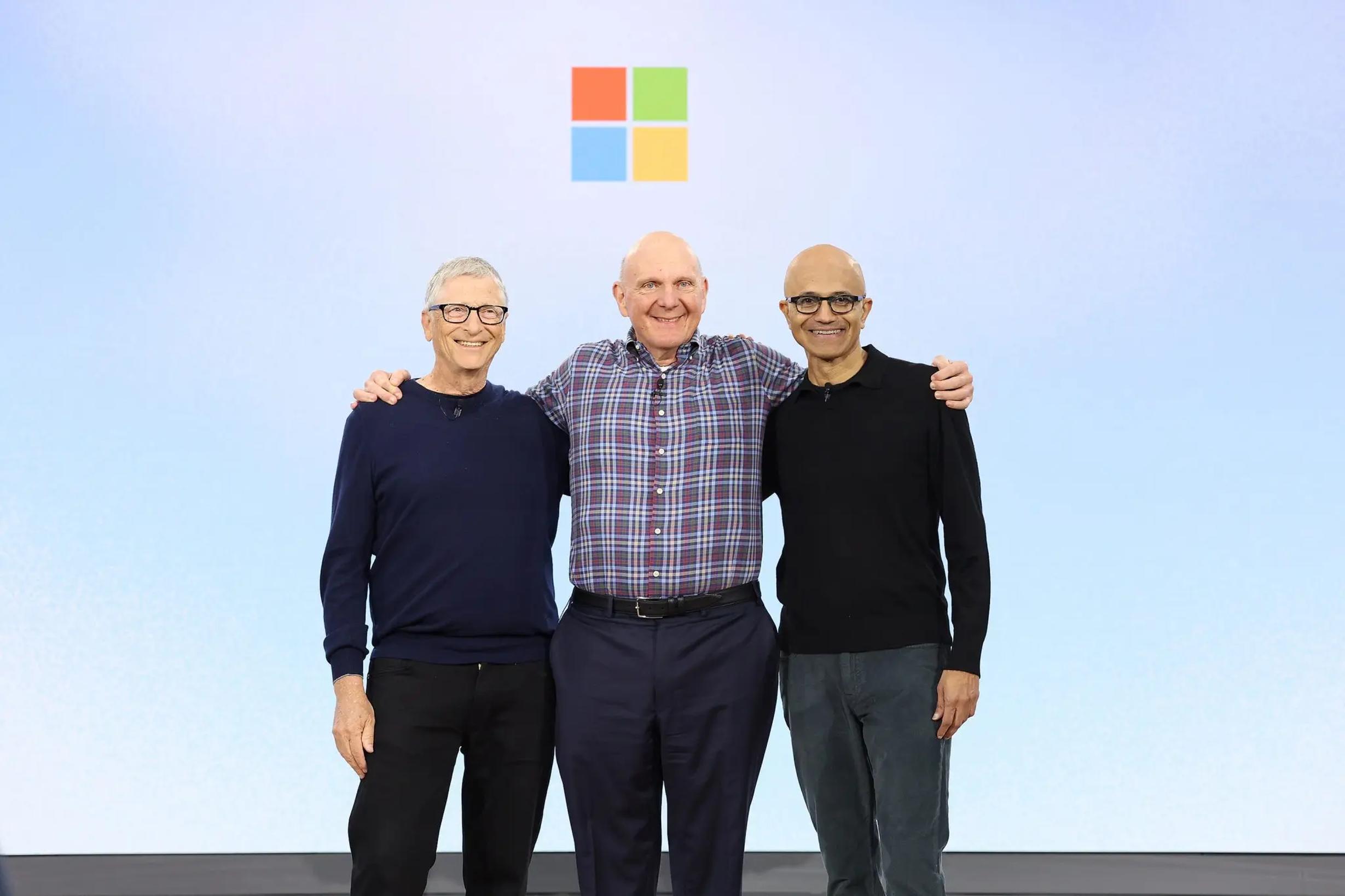

2025年4月4日,微软迎来成立 50 周年纪念日,并在其雷德蒙德总部举行了庆祝活动。现任 CEO Satya Nadella、创始人 Bill Gates、前 CEO Steve Ballmer 首次同台。

活动期间,三名 CEO 共同回顾了该公司历史,Nadella 演示了如何在数分钟内用 GitHub Copilot 功能编写出适用于古旧 IBM Altair 8800 电脑的代码,而这些代码在 50 年前花费了 Bill Gates 数月时间完成。(Gates 在个人网站上以 150 页扫描 PDF 的形式发布了这些代码。)Ballmer 则再次表演了自己大喊「开发者!开发者!开发者!」的 1999 年名场面。

在活动期间,至少有两名员工先后打断了演讲环节。其中一名员工直接向 AI 负责人喊话,指责其为「战争奸商」,并称「微软手上沾满了鲜血」,要求停止将 AI 用于「种族灭绝」。第二次打断发生在三名 CEO 同台环节。部分员工还在场外举行了集会。

此前有报道指出,微软和 OpenAI 的 AI 模型被用于以色列军方在近期加沙和黎巴嫩冲突中选择轰炸目标的项目。据报道,两名公开抗议的员工事后已无法登录其工作账户,可能表明着她们已被解雇。

微软由 Bill Gates 和 Paul Allen 于 1975 年 4 月 4 日创立,最初专注于为早期个人电脑开发软件,凭借 MS-DOS、Windows 和 Office 等里程碑式产品的巨大成功成为科技巨头。行业走入移动时代后,微软的移动软硬件均未获成功,与苹果、谷歌等竞争对手拉开差距。但近年来,微软以云服务和软件为核心、押注 AI 领域的转向努力取得了初步成效。

为庆祝 50 周年,微软上线了一个专题网站,并准备了多项新功能和纪念品发布。AI 助理服务 Copilot 增加了一系列对标竞品的新功能,包括个性化记忆、使用浏览器自动执行任务、深度研究,以及整合了 AI 的 Copilot 搜索等等。Xbox 发布了 50 周年动态主题和壁纸。官方商店则上架了印有像素风 Windows 鼠标指针的主题纪念品。

盖茨说这是我写过最酷的代码:它大获成功后才有了微软

1975 年 4 月 4 日,20岁的比尔·盖茨(Bill Gates)和22岁的保罗·艾伦(Paul Allen)在新墨西哥州阿尔伯克基(Albuquerque)成立了微软。前些天就是微软成立 50 周年的日子。为了庆祝和纪念,4 月 2 日盖茨在个人网站发文回顾了创业历史,晒出微软首个产品的源码文件,整整 157 页。下文是以盖茨的第一人称讲述。本节节选自“小程程”的公众号,感谢原作者。

我写过的最酷代码

1975 年,保罗·艾伦和我创建了微软,因为我们坚信“让每张桌子和每个家庭都拥有一台计算机”的愿景。微软公司的名字(Micro-soft)出于保罗·艾伦的提议。

"Micro" 取自 Microcomputer(微型计算机),特指当时新兴的个人计算机(如 Altair 8800)。

"Soft" 代表 Software(软件),强调公司专注于开发计算机程序。

Micro 和 Soft 之间是有连接符的,后来在 1976 年去掉了。

五十年后的微软仍在不断创新,让生活更便捷、工作更高效。走过半个世纪是巨大的成就,但若没有鲍尔默、纳德拉等杰出领导者,以及多年来在微软工作的每一位员工,这一切都不可能实现。

尽管对庆祝周年感到兴奋,但此刻百感交集。我总爱回顾微软的历史并畅想未来,却也难以相信,我生命中如此重要的一部分已跨越了五十年!

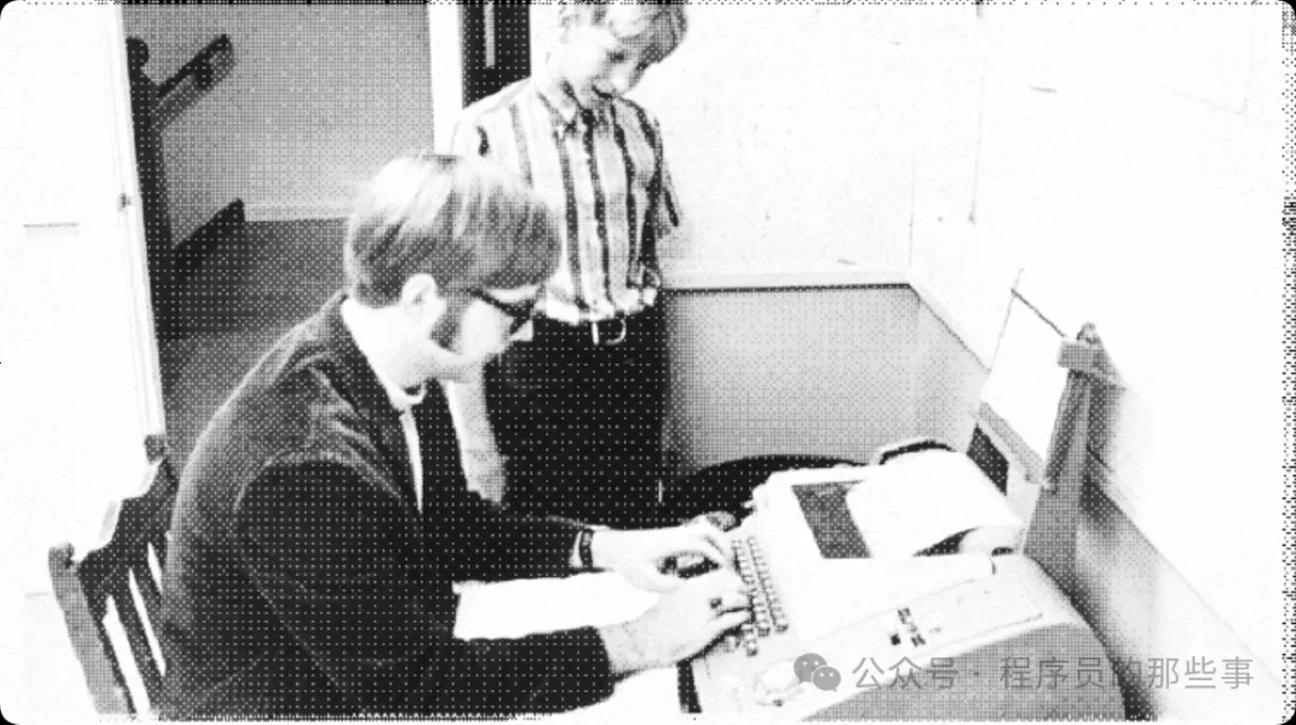

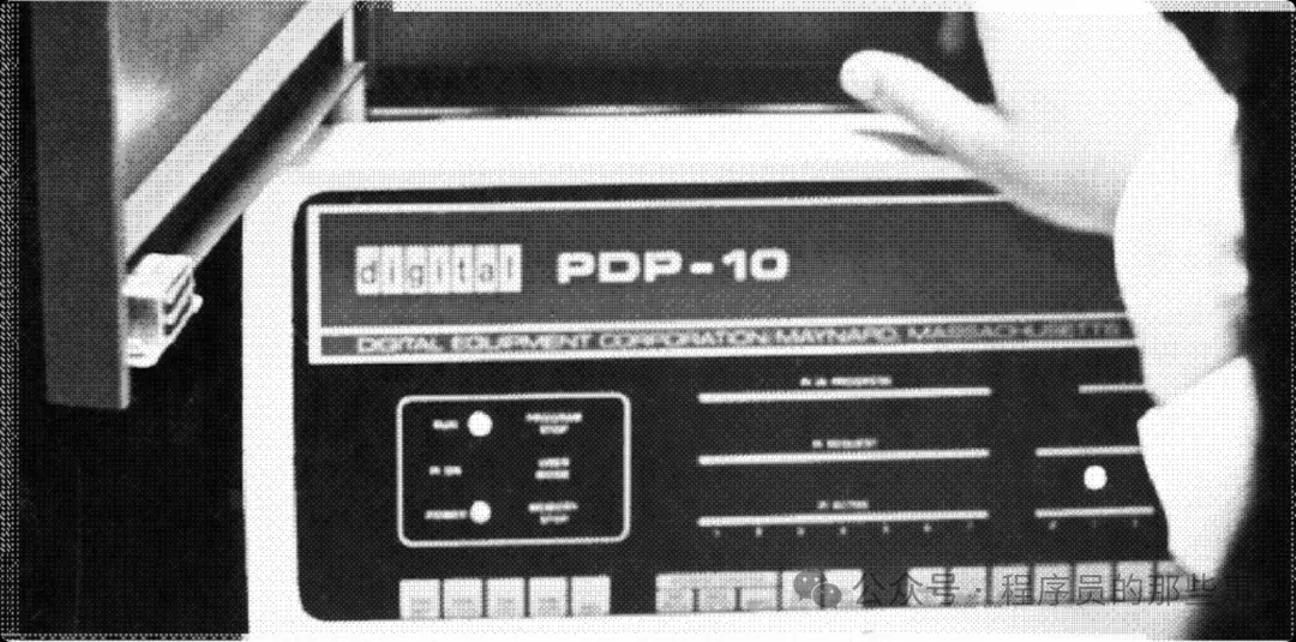

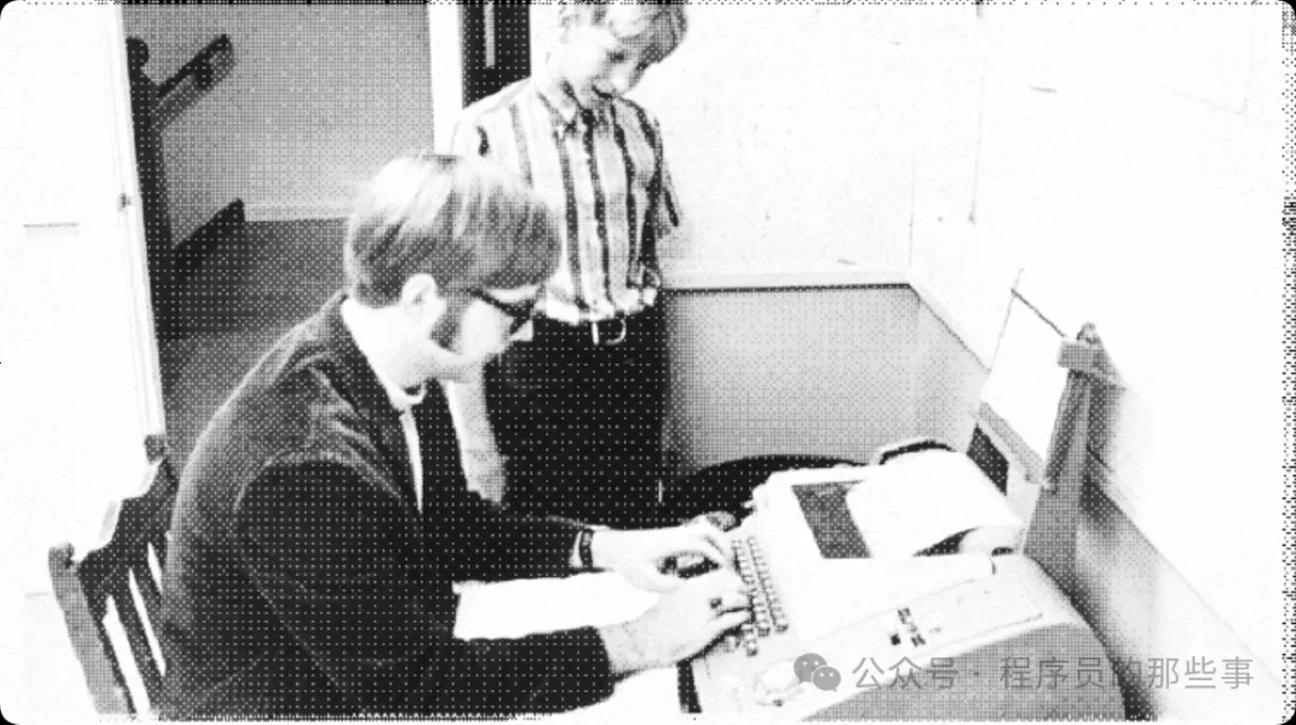

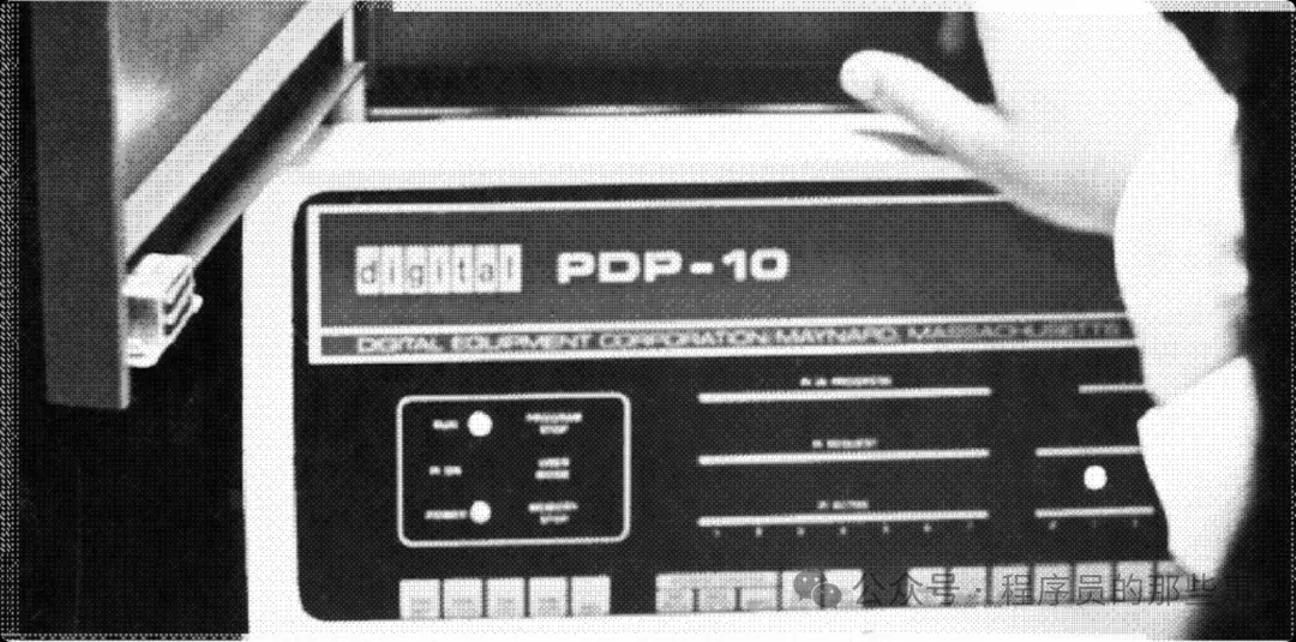

恍如昨日,保罗和我还蜷缩在哈佛大学计算机实验室的 PDP-10 前,编写着将成为公司首个产品的代码。

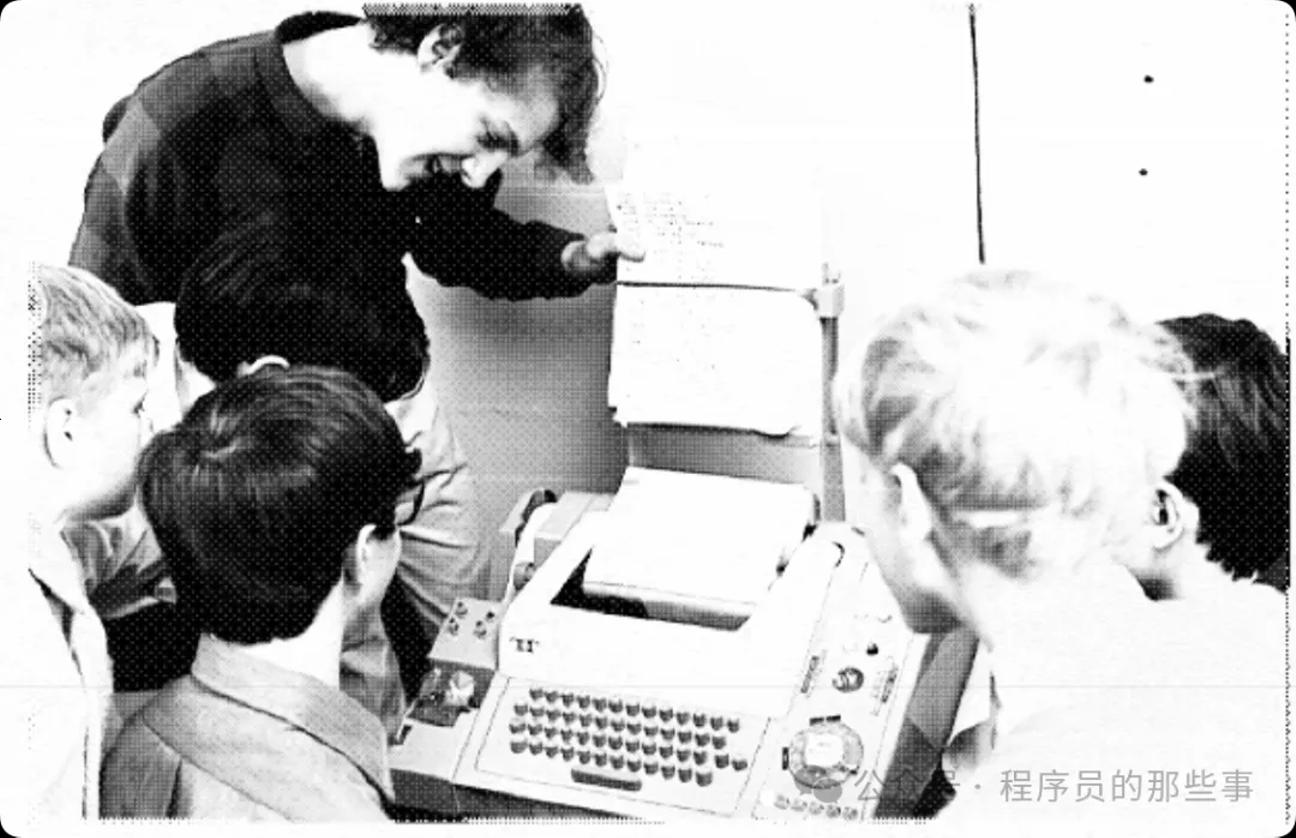

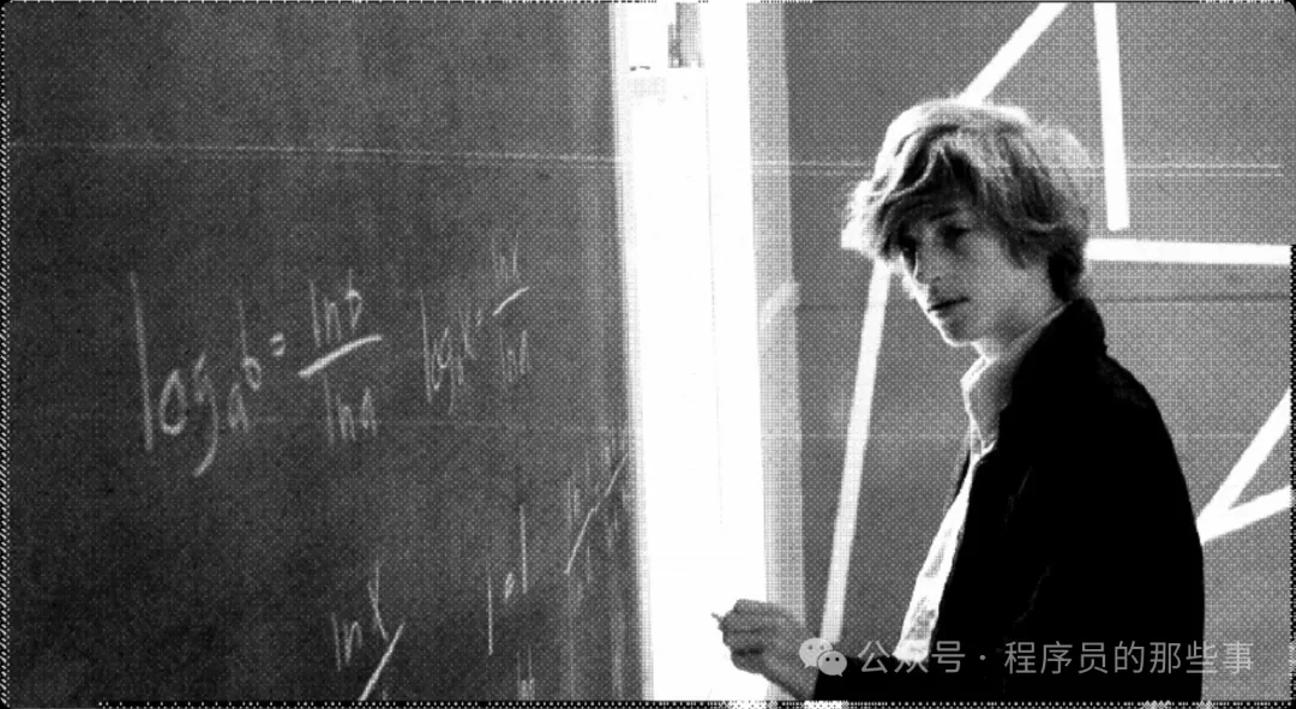

保罗和我在湖滨中学读书时喜欢上了计算机

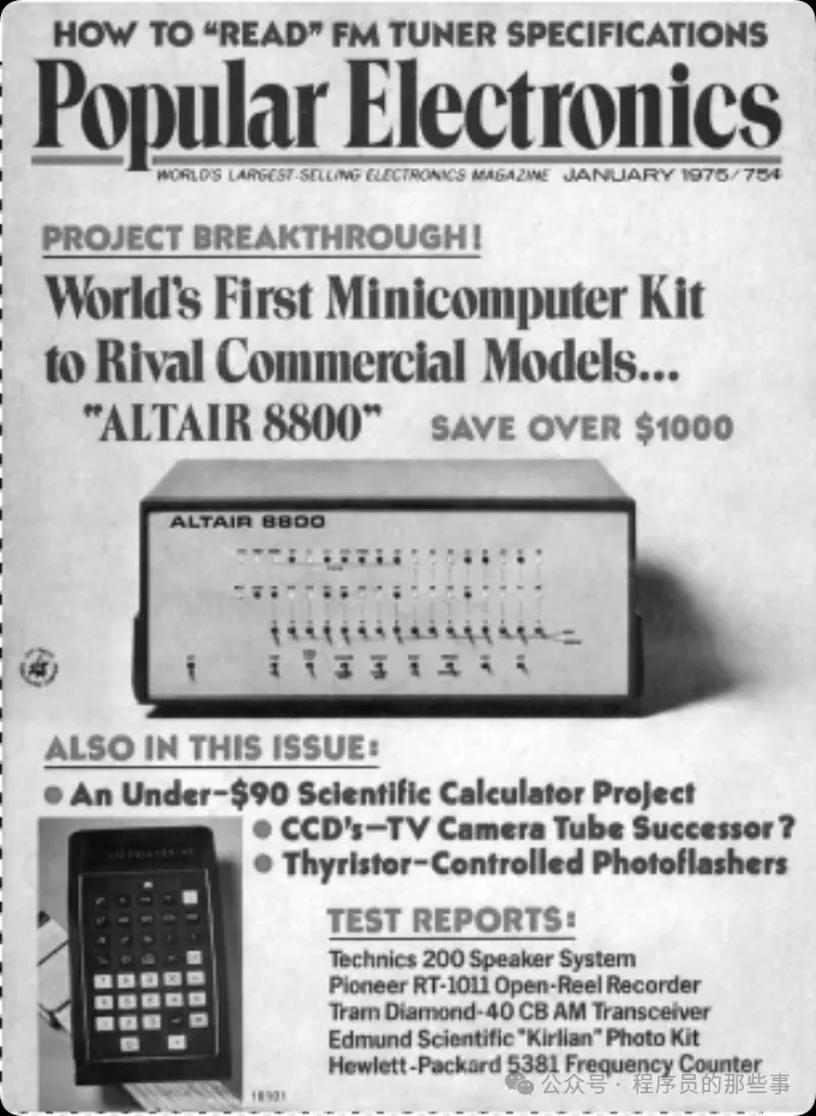

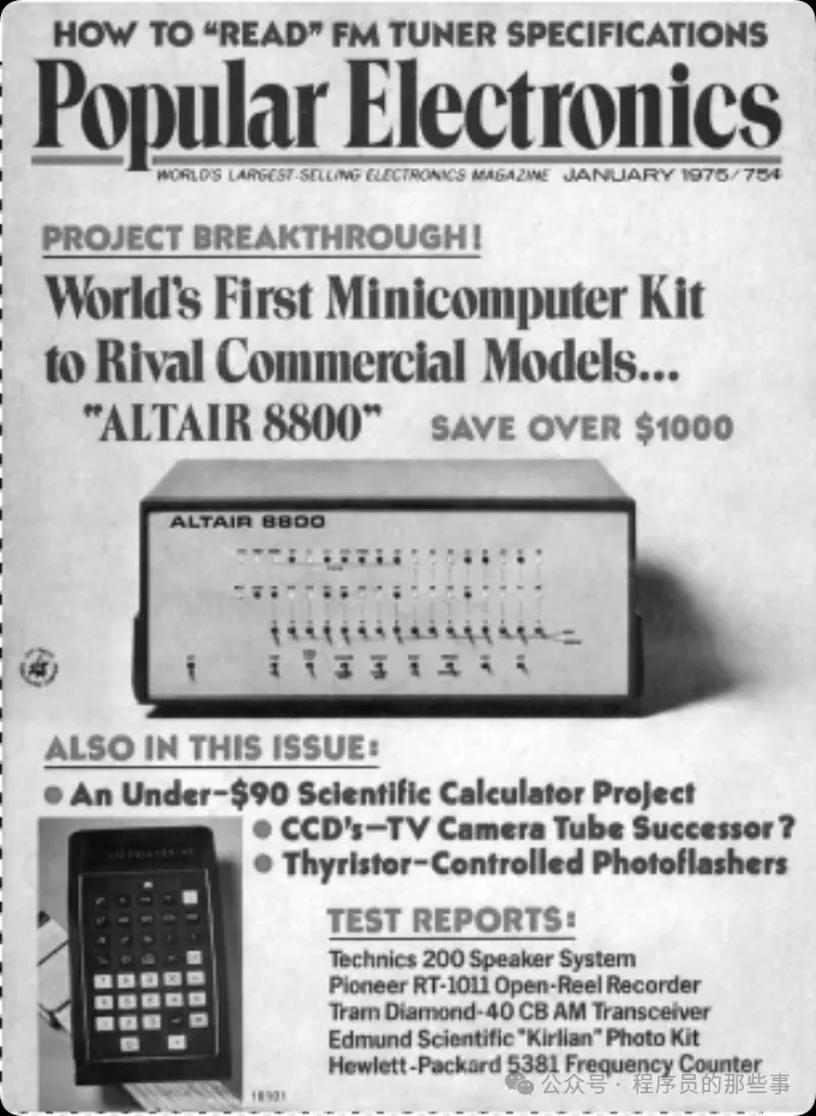

那段代码至今仍是我写过最酷的代码。微软的起源故事,竟始于一本杂志。1975 年 1 月的《大众电子》封面刊登了由小型电子公司 MITS 制造的 Altair 8800,这台突破性的个人计算机承诺为爱好者带来计算能力。

这期《大众电子》改变了我的生活

当保罗和我看到封面时,我们意识到两件事:个人计算机革命即将爆发,而我们必须抢占先机。当时,个人计算机几乎不存在。我们知道,开发能让人们为 Altair 编程的软件,将彻底改变人机交互方式。

于是,我们联系了 MITS 创始人埃德·罗伯茨,告诉他我们已开发出能在 Altair 8800 上运行的 BASIC 语言版本。只有一个问题:我们其实还没做完。是时候开始干活了。

BASIC 的基本信息

BASIC 语言由达特茅斯学院的两位教授于 1964 年发明,专为没有计算机经验的人设计,简单易学。只需少量学习或技术基础,人们就能用 BASIC 编写自己的软件,从记账程序到井字游戏都不在话下。BASIC 是我和保罗学会的第一门编程语言(至今仍在使用)。

像 BASIC 这样的计算机语言,其作用与英语或其他语言相同。正如你可以用英语在咖啡馆点咖啡一样,也可以用 BASIC 让计算机运行程序、解决数学问题或执行其他任务。

转译 BASIC 语言

不过有个问题:计算机并不懂 BASIC 语言。它们真正使用的语言极其复杂且反直觉,用其编程异常困难。为弥合这一鸿沟,我和保罗着手开发了一个 BASIC 解释器,它能将代码逐行翻译成计算机理解的指令,并在程序运行时实时执行。

我们曾考虑开发另一种叫「编译器」的工具,它能一次性翻译整个程序后再统一执行。但最终认为解释器的逐行执行方式更适合新手程序员,因为它能即时反馈代码问题,让程序员随时修正错误。

发现方法管用时的那种成就感,简直无与伦比。

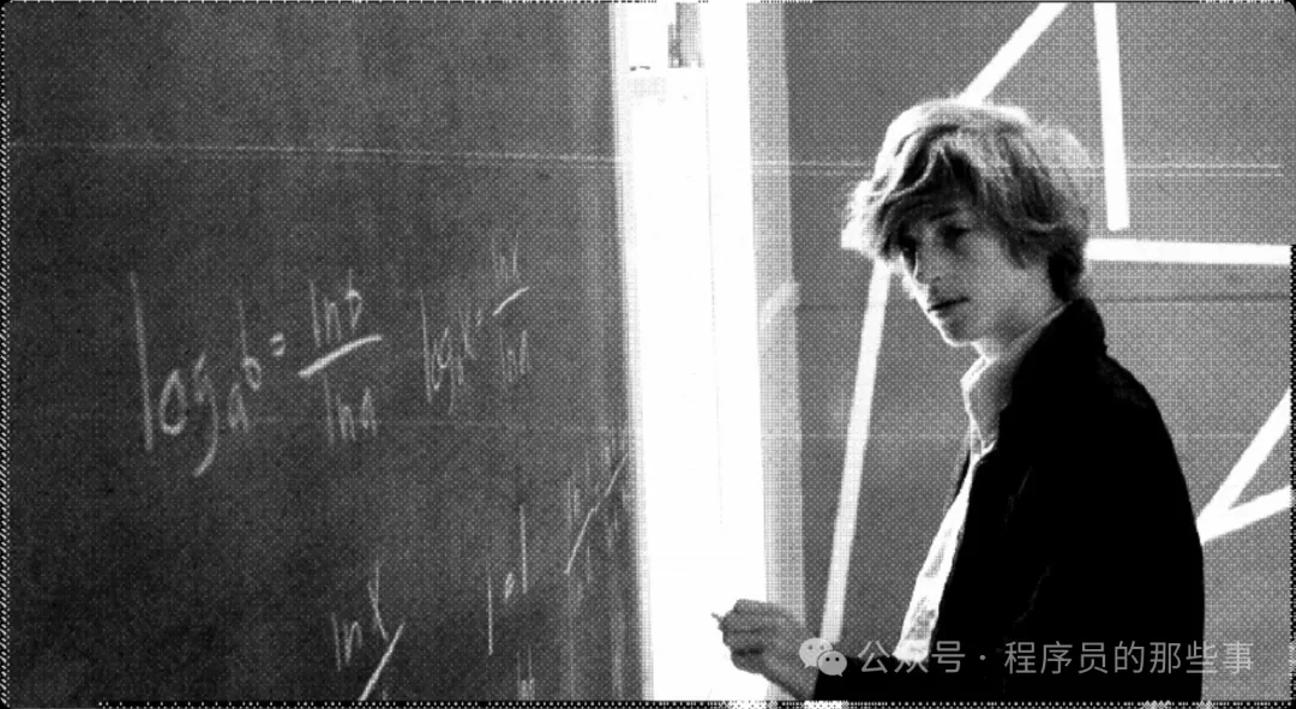

我一直是个数学很好的学生,发现数学所需的逻辑思维和解题能力对我学习计算机编程很有帮助。

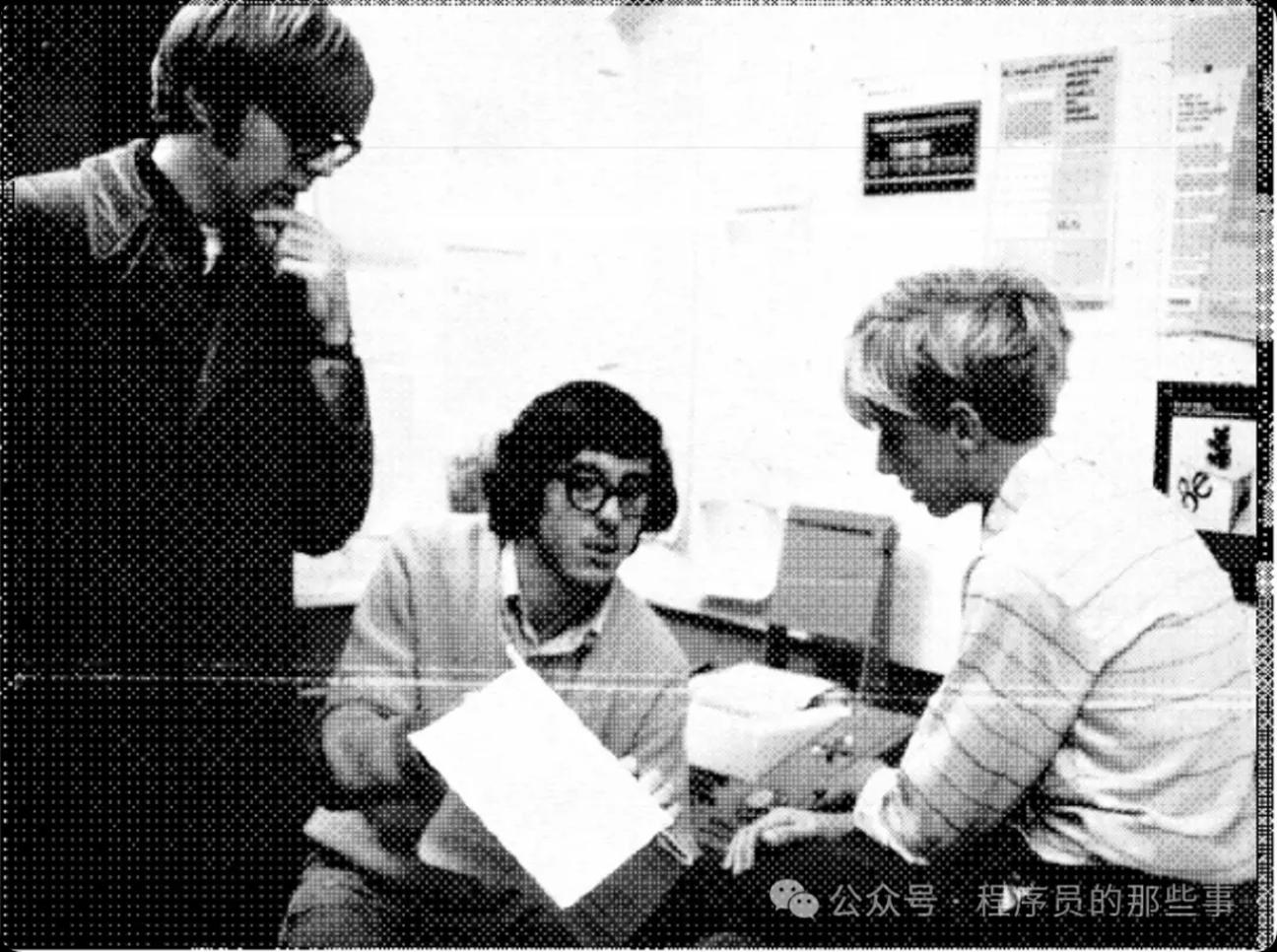

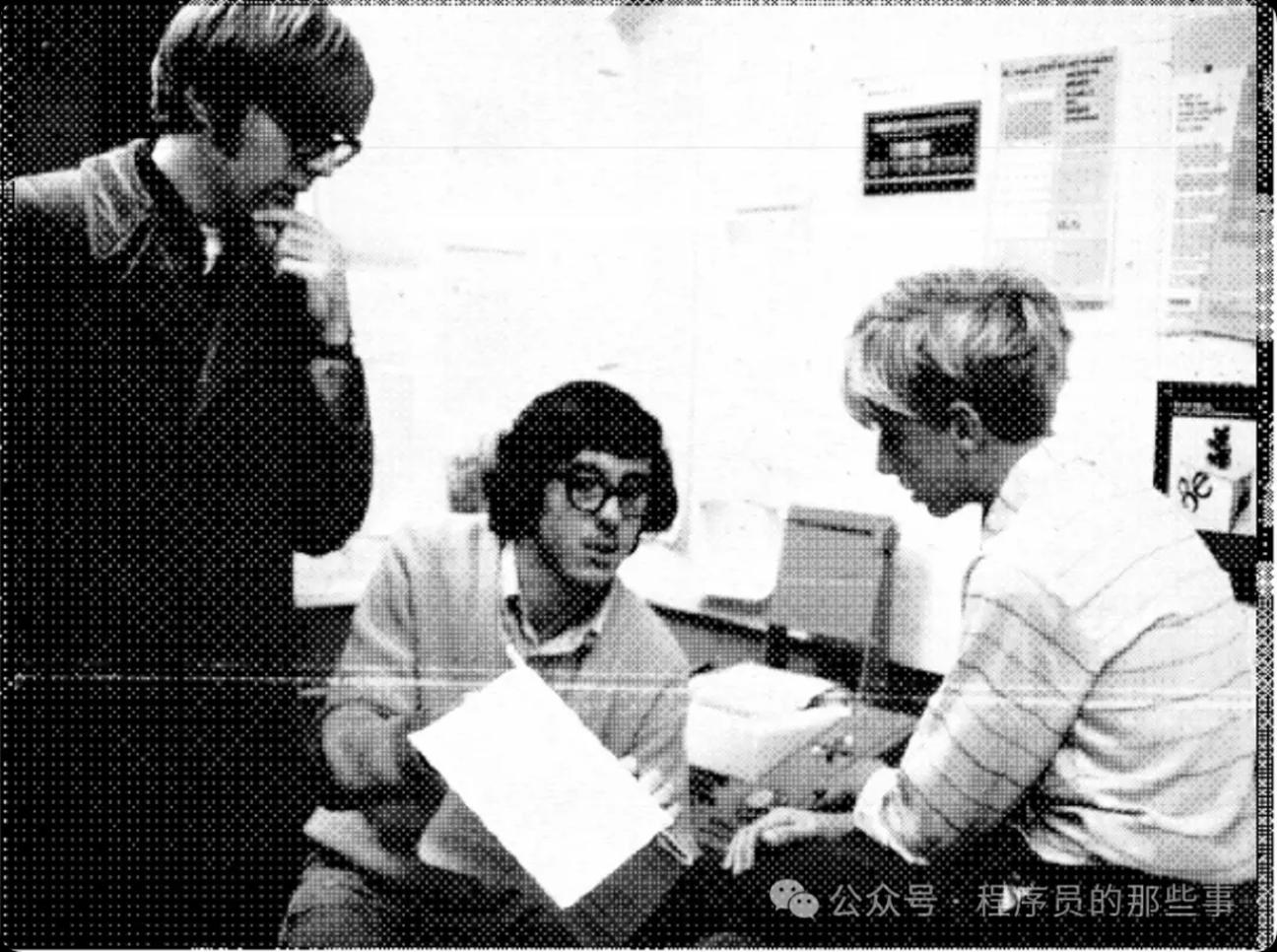

保罗和我在学校里认识了瑞克·韦兰(Ric Weiland),他后来成为了微软的第二位员工

开始

保罗和我决定分头行动。我们没有 Altair 计算机使用的 Intel 8080 芯片,于是保罗着手在哈佛的 PDP-10 大型机上编写模拟程序。这样我们就能在没有实体 Altair 计算机的情况下测试软件。

与此同时,我负责编写程序的主代码,另一位朋友蒙特·戴维多夫(Monte Davidoff)则开发数学运算模块。

我们夜以继日地编程两个月,终于做出了那个我们声称早已存在的软件。

哈佛大学的 PDP-10 大型机

克服困难

那时的计算机内存非常昂贵。要是给 Altair 再加内存,其价格很容易就超过主机本身,因此每个字节都很重要。

我们想,如果能把 BASIC 代码压缩到仅 4KB,使用 BASIC 的 Altair 用户就仍有足够内存运行他们编写的程序(还不用额外花太多钱)。

为满足这一限制,我采用了多种优化内存的技术,比如紧凑的数据结构和高效算法。这是一个有趣的挑战,虽然保罗和我急着要把 Altair BASIC 尽快交给 MITS,但我很享受解决这些适配问题的过程。

笔者查了一下 1975 年的历史信息,大家可以参考:

MITS 生产的 Altair 8800 的标配内存为 256 字节,整机售价为 439 美元(自组装套件)或 621 美元(已组装)

MITS 在 1975 年 1 月生产的 0.25 KB 内存板售价 103 美元

2 月份推出的 1KB 的静态内存板售价 176 美元

4 月份推出的 4KB 的动态内存板售价 264 美元

微软的诞生

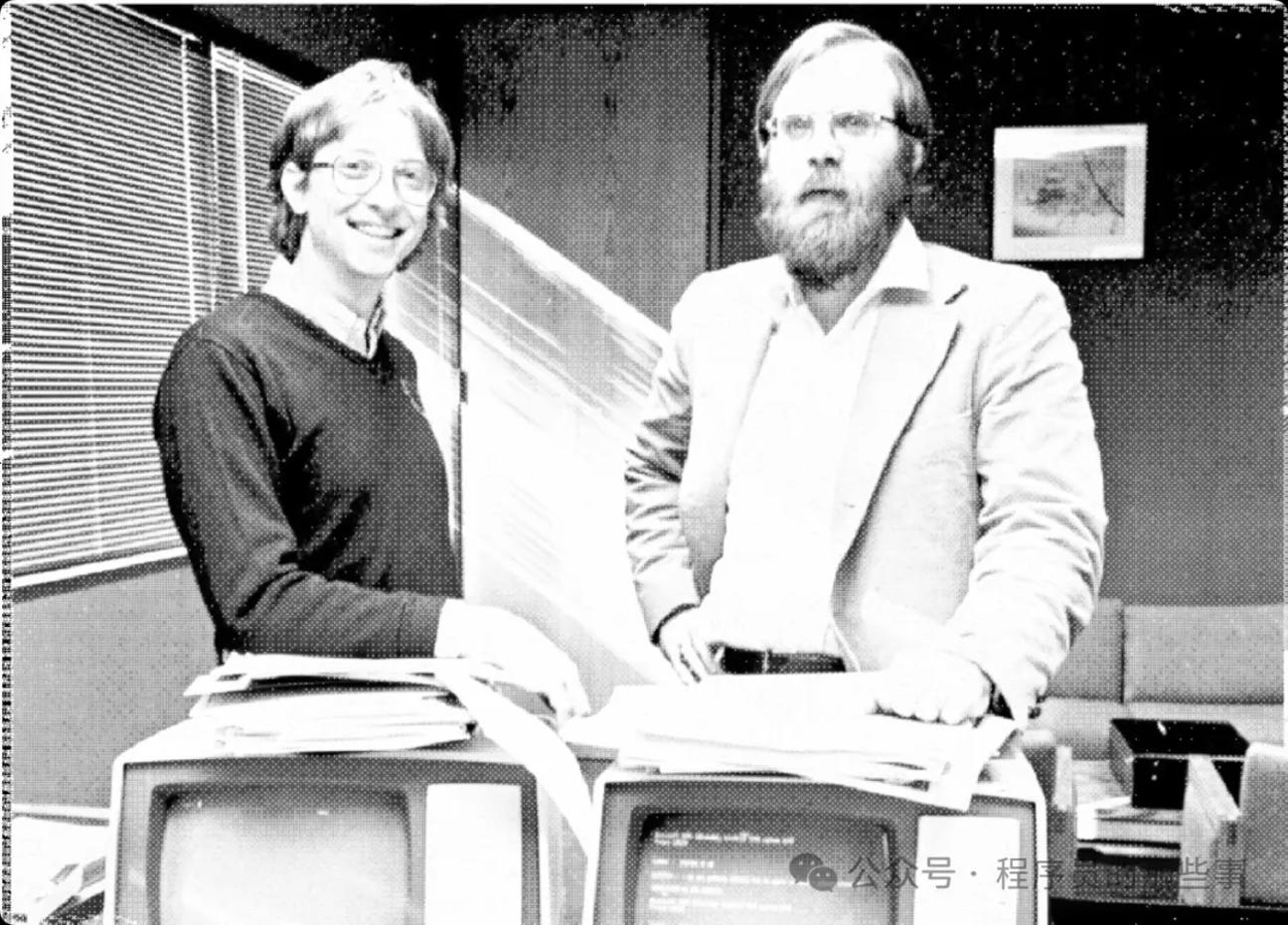

在经历无数不眠之夜后,我们终于准备好向 MITS 总裁埃德·罗伯茨展示 BASIC 解释器。演示大获成功,MITS 同意授权该软件。

这对我和保罗而言是决定性时刻,Altair BASIC 成为我们新公司的首个产品,我们将我们的公司命名为 Micro-Soft。

关于 Altair BASIC 的起源故事(包括保罗如何在飞往阿尔伯克基的航班上完成部分代码),可在我的回忆录《源代码》中进一步了解。

令人惊叹的是,这段代码开启了微软长达半个世纪的创新历程。在 Office、Windows 95、Xbox 或 AI 诞生之前,这段源代码便已存在。即便多年后的今天,重读它仍令我激动不已。

计算机编程在过去 50 年里已取得巨大进步,回看微软的原始源代码,我依然为最终的成果感到无比自豪。

微软宣布裁员3%,精简管理层级,财务主管提及AI节省劳动力成本

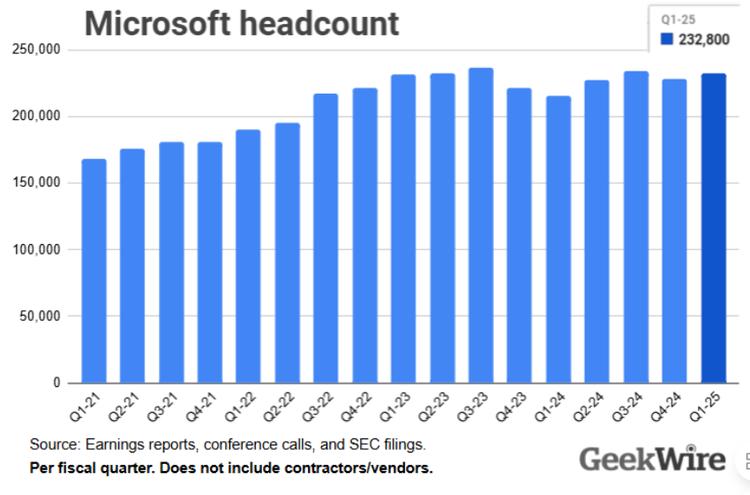

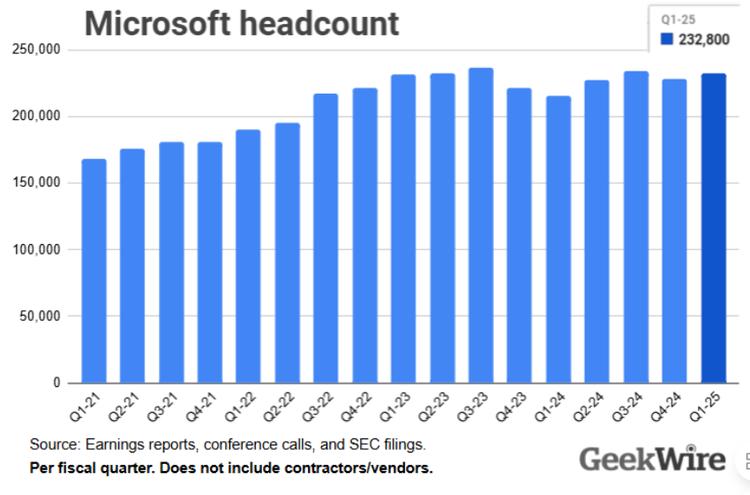

美国微软公司2025年5月中旬宣布,将裁员约3%,将会在各级别、各团队及全球各地区都有涉及。微软方面表示此次裁员的一个目标是减少管理层级,裁员与绩效无关。微软财务主管此前提到,AI正在帮助公司节省劳动力成本。截至2025年6月底,微软在全球共有22.8万名员工,这意味着此次裁员将影响约6000人。预计裁员将于7月13日开始。微软公司将裁减位于其总部美国华盛顿州Redmond的员工1985人,其中包括1510名办公室员工。

这可能是微软自2023年裁员1万人以来最大的一轮裁员,当时的裁员包括HoloLens增强现实头戴设备部门及其他硬件项目的员工。今年1月,该公司宣布了一小轮与员工绩效相关的裁员。据微软发言人表示,“我们将继续实施必要的组织调整,以在动态的市场环境中为公司的成功做好最佳准备。”

微软公司在4月底公布的 2025 财年 Q3 业绩,营收 701 亿美元(折合人民币约 5052 亿元),同比增长 13%,净利润 258 亿美元(折合人民币约 1859 亿元),同比增长 18%,甚至好于分析师的预期,并发布了乐观的季度展望预测。然而近年来,由于微软在支持人工智能服务和Azure云计算业务的数据中心方面投入巨资,公司面临着控制成本的压力。

2025年1月,微软CEO纳德拉曾告诉分析师,公司Azure云业务的非AI部分增长低于预期,公司将在销售执行方面进行调整;而AI云业务的表现则超出了内部预测。纳德拉表示:“如何真正调整激励机制、市场策略?在平台变革时期,你必须积极拥抱新的设计成果,而不是继续沿用上一代的方法。”

纳德拉去年曾表示,AI正在帮助公司节省劳动力成本。在最近的摩根大通会议上这一观点再次被提及,微软财务主管称,公司通过使用AI进行客户支持、减少对人工交互的依赖,每年节省“数亿美元”。媒体分析还指出,微软公司的定期裁员通常是为了将员工调整到优先发展的领域。微软本周股价盘中小幅下跌,表现不及当日美股大盘。

新一轮裁员仍将涉及所有级别、地区和团队,包括其子公司领英和 GitHub。微软内部人士告诉外媒,这次调整是一个经过计算的步骤,旨在优化资源并确保继续在微软蓬勃发展的 AI 平台上进行大量投资,简化某些运营的决策成本以推动更多资本向 AI 战略转移。投资银行 DA Davidso 分析师吉尔・卢里亚(Gil Luria)认为,如果微软每年都保持目前的投资水平,它每年将需要裁员至少 1 万人,以弥补由于资本支出而导致的更高折旧水平。不过也有外媒分析称,这可能与其部门职位被 AI 取代有关。2025年4月,纳德拉在与 Meta 首席执行官马克・扎克伯格的一场炉边谈话中提到:“我们今天存储库中大约 20% 到 30% 的代码,以及我们的一些项目,可能都是由软件编写的。”

除了大规模裁员,由于员工绩效或公司战略调整,微软也会滚动裁减少量员工。2025年 1 月,微软宣布将根据业绩在各部门裁减少量职位,涉及一小部分员工,裁员人数不到 1%;2024年 6 月微软缩减了增强现实部门的规模,裁员约 1000 人;2024年 2 月,收购动视暴雪后,又在游戏部门裁员 1900 人。

2025年1月,亚马逊宣布在发现公司内部存在“不必要的层级”后,裁员部分员工。Meta今年1月表示,计划通过基于绩效的裁员方式裁减约5%的员工。同在5月,网络安全软件提供商CrowdStrike宣布将裁员5%。

在微软任职 18 年的资深 TypeScript 工程师Ron Buckton被裁员,其中近十年致力于 TypeScript 的开发。2025年3月,TypeScript、C#、Delphi 语言之父 Anders Hejlsberg 宣布了「10x Faster TypeScript」项目 —— 将 TypeScript 编译器以及工具链将移植到 Go 语言,性能提升高达 10 倍!该项目由 Anders Hejlsberg 主导,Ron Buckton 则是其中核心开发者,正所谓覆巢之下安有完卵。目前该项目还在进展中,然而其核心成员已经被解雇了。作为 TypeScript 核心开发者,Ron 的离开也让大家对微软此次裁员的标准和背后的决策逻辑产生了疑问。

微软宣布全球裁员 9000 人,占员工总数不到 4%

2025年7月上旬消息,微软公司宣布将在全球范围内再裁员约 9000 人。据 CNBC 报道,知情人士透露,此次裁员涉及公司不同团队、不同地区以及不同经验层级的员工,占其全球员工总数的不到 4%。此次裁员消息发布于微软 2026 财年的第二天,而该公司通常会在新财年开始时进行组织架构调整。微软一位发言人在电子邮件中表示:“我们将继续推进必要的组织变革,以确保公司和团队在充满活力的市场中占据最佳位置,取得成功。”

微软在本日历年已经进行了几轮裁员。今年 1 月,微软曾基于绩效考核裁减了不到 1% 的员工;5 月又裁减了超过 6000 个工作岗位,6 月又裁减了至少 300 人。截至 2025 年 6 月,微软全球员工总数为 22.8 万人。而在 2023 年,微软也曾裁减了 10000 人。2014 年,微软在收购诺基亚设备与服务业务后,曾大规模裁减了 18000 名员工,这是该公司历史上最大规模的一次裁员。据知情人士称,此次裁员与 5 月裁员类似,微软希望减少管理层级,拉近基层员工与高层管理者之间的距离。

尽管微软近期进行了裁员,但其财务表现依然强劲。该公司在截至 3 月的季度中,实现营收 700 亿美元,净利润近 260 亿美元,这一成绩远超华尔街预期,使其继续稳居标普 500 指数中最具盈利能力的公司之一。据 FactSet 数据,微软高管预计,得益于 Azure 云服务的扩张以及企业生产力软件订阅的增长,公司 6 月季度营收有望实现 14% 的同比增长。

值得注意的是,微软并非今年唯一进行裁员的软件提供商。2025 年,包括 Autodesk、Chegg 和 CrowdStrike 在内的多家软件公司也纷纷裁员。此外在早些时候,美国工资处理公司 ADP 公布的数据显示,6 月美国私营部门减少了 33000 个工作岗位,而道琼斯调查的经济学家此前预计会增加 100000 个岗位。

31年老员工被裁,六旬老将重新踏上求职路

【新智元导读】他在微软干了31年,是造AI的人。如今,AI重组了他所在的部门,也重写了他的命运。被裁那天,他删掉了半生的履历,只为让算法看见自己。这不是一场个人悲剧,而是时代的浪潮。当AI学会判断人类价值,人类的经验,也开始被系统更新。

过去两年,硅谷的关键词不是创新,而是裁员。从亚马逊到谷歌,从OpenAI到微软,一场以「智能化」为名的优化运动,正在悄悄吞噬那些最懂技术的人。他们不是懒惰者,也不是落后者。相反,他们曾亲手写下算法、搭建系统、训练模型。可当AI学会自动调度、自动汇报、自动决策时,第一批被裁员的就是他们。

这一切听起来像科幻小说,却是2025年的职场现实。而在这些被重构的人中,有一位在微软待了31年的老兵。他曾造AI,如今被AI裁掉。造AI的人,被AI裁了?

那是一个再普通不过的工作日。Mike Kostersitz,是微软Azure部门的一位资深产品经理主管,照常参加完团队会议,讨论项目进展,一切看似顺利。

可第二天早上,他的日程表上突然出现了一场「高优先级会议」。

会议不到十分钟,屏幕上是一排匿名面孔。通知简短而冷静:「你们的岗位已被取消。」

就这样,这位在微软工作了整整31年的老兵,被一句话从系统中清除。

和他一起离开的,还有他的经理、两个直接下属,以及数千名同事。

他所在的部门,正是微软近年押注的重点:云计算与AI基础架构。

几个月前,公司刚宣布要「通过AI优化组织结构、压缩管理层级」。

那一刻,他才意识到,这句话里真正的含义——是「算法会替代你」。

Mike并不愤怒。他为微软奉献了半生,见证过Windows、Office、Azure的崛起,也参与过AI转型的多个阶段。

他苦笑:

我甚至还在帮AI团队调优他们的产品,没想到最后,AI成了裁掉我的理由。

他曾经是系统的建设者,如今成了系统眼中可清除的对象。

微软官方解释,这次裁员是为了提升效率、减少冗余。

在资本层面,这句话成立;但在人的层面,它像是一场无声的清算:过去代表稳定的资历,正在被自动化取代。

AI的浪潮不是突如其来,它像水渗进每一条缝。

它不再只是写代码、画图、生成文本,而是逐渐接管流程、决策、监督与执行。

当公司算法可以预测员工的绩效、项目的风险、成本的分布,那些靠经验判断工作的老将,便成了多余的部分。

Kostersitz的故事因此格外具有代表性:他不是被裁的第一个人,但或许是这场AI革命里最典型的那种人:

他造出了AI,却也被AI造就的系统淘汰。从「面试官」到「被试者」

Mike已经整整三十年没写过简历了。他更习惯坐在另一边,挑选候选人、提问、做决定。

可如今,他要重新学习如何让自己能通过面试。第一课,就是学习讨好算法。

微软为被裁员工配备了职业顾问。顾问告诉他:

你的简历需要去掉所有80、90年代的经历。AI招聘系统更偏好近10~15年的工作样本。

于是,Mike前二十年的人生,被系统性删除。那种感觉,就像删掉了自己的一段记忆,只为了迎合一台机器的胃口。

他又请了私人职业教练,帮他优化LinkedIn、写求职信、研究关键词。

因为如今的求职,不是发简历,而是喂数据。每一段经历、每一个动词,都要依照招聘算法的权重。

他说:

现在找工作,不是面试人,而是先被AI面试。

他投过Google、Apple,也尝试进入非科技公司,如Nike和Nordstrom。

有时,他能拿到面试机会,例如一次来自Nvidia的邀请;但更多的是被拒绝,他甚至不知道自己为什么被拒。

也没有人知道,因为机器不会解释。

曾经,他主导过整个招聘流程。如今,他连进入流程的资格,都得靠算法赐予。

比算法更残酷的,是节奏。过去的他熟悉招聘季节、内部推荐、HR邮件。

现在的他要面对一个持续滚动的「即时市场」。上万个候选人、同一个岗位、实时排名。

AI招聘系统能在几秒内判断:你是「潜力股」还是「噪音样本」。

在那之后,他才明白,AI对人的筛选并不带敌意,它只是彻底的理性。它不看资历,不讲情面,只计算匹配度。

而像他这样的一代人,曾靠经验生存,如今却被经验拖慢了权重。

他常说:

我过去帮AI学会评估人,如今AI帮公司评估我。

那句话听起来轻描淡写,却像一面镜子,照出整个时代的倒影。

在这个时代,你不只是要努力成为更好的人,还要努力成为一个「更容易被机器喜欢的人」。

被淘汰的不是人,是一个层级

当人们讨论裁员时,常常把焦点放在效率、成本、AI替代力上。但Mike的遭遇揭示了一个更深的事实:被淘汰的,其实不是人,而是一个组织层级。

2021–2025财年微软员工总数变化。AI扩张期带来用工高峰,但在2023年后进入重组阶段,员工规模虽未剧减,结构已被彻底重写。

微软这次裁掉的,既不是算法工程师,也不是高层决策者,而是那些连接上与下、懂业务也懂管理的老将。

机器能够直接汇报、追踪、决策,管理链条被压缩成一个数据面板,而原本靠经验、协调、判断存在的中层角色,成了多余的噪音。

过去几十年,企业以「金字塔结构」运转,底层执行,中层统筹,高层决策。

而AI正在把金字塔压平成「哑铃形结构」——底端是执行算法与廉价劳动力,顶端是战略设计与资本分配。

中间那层「经验型中产」,正在消失。

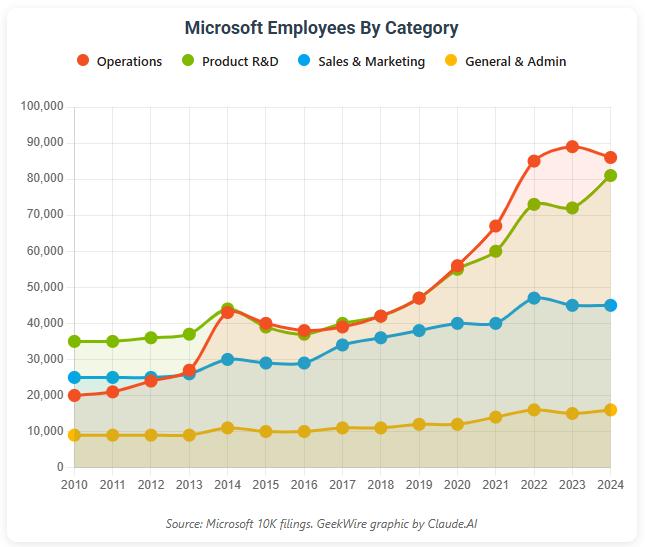

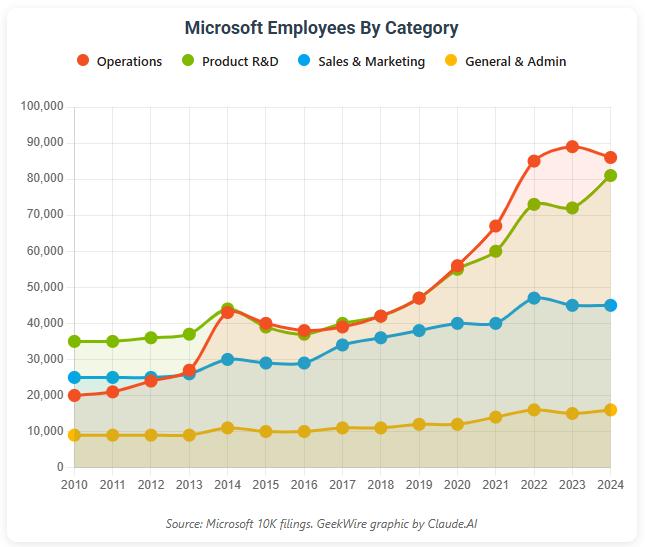

2010–2023年微软不同部门员工变化。运营与研发人数暴涨,而行政和市场岗位几乎停滞。组织结构的「哑铃化」趋势愈发明显。

这不只是微软的问题。亚马逊、Meta、谷歌,都在过去两年裁掉了大批中层岗位。华尔街日报的一份报告显示:2024年,美国科技行业有超过38%的裁员来自管理及项目协调层,这是以往任何一次科技寒冬都未出现的比例。

在这些公司眼中,管理越来越像一种可以自动化的功能。AI能追踪KPI、评估绩效、生成汇报、甚至识别团队情绪,而人类的管理者,却需要时间、语言、关系成本。于是,一个残酷的逻辑出现了:AI不是帮他们更高效,而是取代他们。

Mike只是被这股潮水最先卷走的人之一。他的能力没有消失,但公司对这种能力的需求消失了。就像摄影师被智能手机代替, 驾驶员被自动驾驶取代,中层的判断力也正被系统优化。最讽刺的是,这场变革往往由他们自己发起。

他们曾推动自动化、引入AI工具、缩短流程、提升效率。而当效率成为最高价值,他们就成了冗余。一种文明从「需要人组织人」,到「用机器组织人」的过渡。在这个新秩序里,企业不再追求稳定,而是追求速度。经验不再是护城河,而是沉没成本。Mike所代表的那一代系统中层,正在消失于他们亲手构建的体系中。

当人学会说机器的语言

被裁后的几个月,Mike没停下脚步。他重新学习AI工具,练习面试技巧,在摄像头前反复演练那句开场白:

Hi, I’m Mike, I worked at Microsoft for 31 years.

那句介绍听上去光荣,却常常让他被筛掉。

于是他学会了删减、优化、对齐关键词——就像当年教机器学习人类语言,如今,他在学习机器语言。

他开始意识到,AI的革命并没有带来人与机器的对抗,它只是换了一套叙事。

机器不再需要人类的忠诚,只需要人的数据、人的适配。而我们,也渐渐接受被算法评估、被权重决定的命运。

他依旧每天早起,查看新的职位推送。屏幕另一端,也许是HR,也许只是一个筛选模型。那种不确定感,让他感到前所未有的真实。

有时他会想起在微软的旧时光,那时的他们,正努力教AI理解「人性」;如今的他,却在努力让自己符合系统。

也许,这才是AI时代最隐秘的反转:人类并没有被取代,而是被格式化。

造AI的人失业了,不是因为AI变聪明,而是因为世界,已经不再需要那么多「教AI」的人。

重新整合 Windows 工程团队推进 AI 操作系统开发

微软于 2025 年 9 月 30 日正式宣布重组 Windows 团队,将原先分散在 Azure 与 “体验与设备” 事业群中的客户端、服务器、CoreOS、数据智能、安全与工程系统等工程职能,全部收归到新晋升的 Windows 与设备部门总裁帕万・达武鲁里(Pavan Davuluri)一人麾下,形成统一的 Windows 工程组织。此举意在:

1.终结 2018 年以来 Windows 工程 “一分为二” 造成的协同瓶颈,让操作系统与 AI 功能的开发节奏不再受跨部门流程拖累。

2.集中资源冲刺 “Agentic OS” 愿景 —— 把 Windows 打造成可自主感知用户意图、主动完成任务的 AI 操作系统。

3.加速已启动的 AI 项目落地:包括 Windows AI Labs、Copilot Vision、AI 设置代理等实验性功能,未来将以更短周期集成进正式版本。

重组后,Azure 团队仍继续负责存储、网络、虚拟化、WSL 等底层基础设施,但所有面向用户的操作系统体验与 AI 能力开发,均由达武鲁里统一领导。这意味着 Windows 将更快响应竞争对手(如 Apple Intelligence、Google AI)带来的市场压力,把 AI 从 “附加功能” 升级为系统的核心差异化竞争力。

微软收购案后裁员、涨价!当年FTC的警告全部命中

回顾微软近700亿美元收购动视暴雪的事件,前美国联邦贸易委员会(FTC)主席Lina Khan曾是少数反对该交易的声音之一,她在当时指出这种整合会导致价格上涨和裁员。随之而来的是漫长的法院审理,最终FTC败诉,收购顺利推进。

Lina Khan曾经的警告似乎都一一应验。如今Xbox订阅服务Game Pass价格又上涨了50%,主机价格也有所提高,此外,自2025年年初以来,Xbox工作室也进行了大规模的裁员。她于2025年10月上旬发文表示:“微软收购动视后,随之而来的是大幅涨价和裁员,这对玩家和开发者都造成了伤害。正如我们在各个行业看到的那样,市场整合加剧通常伴随价格上涨。当主导企业大到不必在意后果时,他们可以对客户造成更大影响,而无需担心后果。”

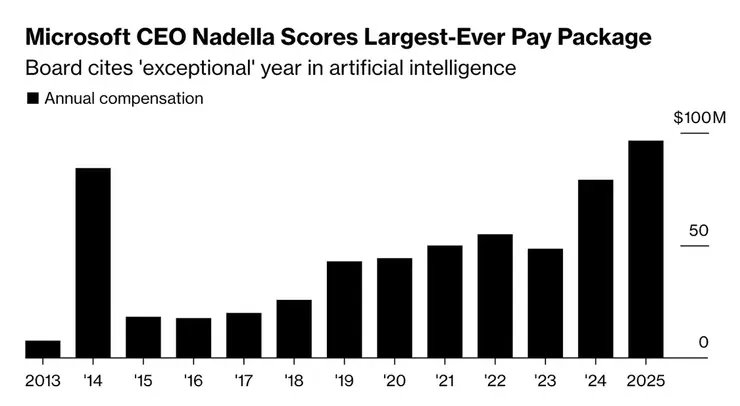

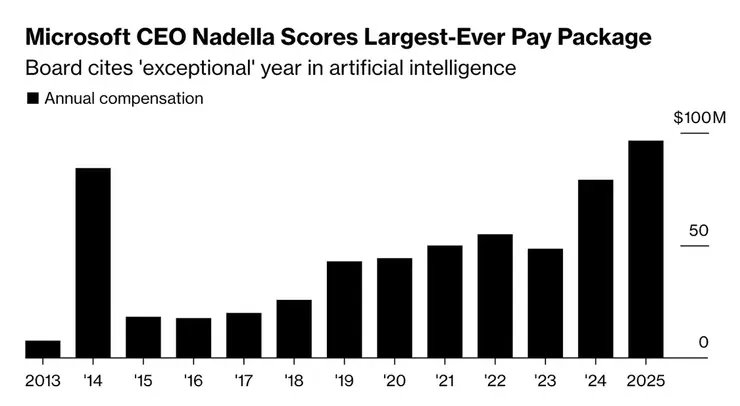

CEO 纳德拉薪酬飙至近 7 亿

据外媒2025年10月下旬报道,微软公司 CEO 萨提亚・纳德拉 (Satya Nadella) 的 2025 财年薪酬飙升至 9650 万美元 (约合 6.87 亿元人民币),创下他自十多年前担任 CEO 以来的最高薪酬。微软董事会指出,纳德拉带领公司在 AI 领域取得了 “非凡” 的年度进展。微软董事会薪酬委员会在发布的监管文件中对股东表示:“这些业绩表明,纳德拉及其领导团队已将微软塑造成了这一世代性技术变革中的明确领军者。”

纳德拉的薪酬较 2024 财年的 7910 万美元增长 22%。微软在监管文件中表示,纳德拉的薪酬中包含 250 万美元的基本工资,90% 的薪酬以微软股票形式发放。纳德拉自 2014 年起担任微软的第三任 CEO。

截至 6 月的 2025 财年,纳德拉的几位核心副手也获得了薪酬增长。微软 CFO 艾米・胡德 (Amy Hood) 的总薪酬达到 2950 万美元,近期晋升负责微软商业业务的贾德森・阿尔特霍夫 (Judson Althoff) 的总薪酬为 2820 万美元。截至10月下旬收盘,微软股价年内已上涨 23%。微软 Azure 云计算业务的增速持续领先于亚马逊公司等竞争对手。

盖茨出山取代鲍尔默的十大理由-他最了解微软

微软废除员工分级制背后的转型考量

微软在2024年依然硬气

微软成立五十周年记

盖茨说这是我写过最酷的代码:它成功后才有了微软

微软2025大裁员并进行组织变革

重新整合 Windows 工程团队推进 AI 操作系统开发

微软收购案后裁员、涨价!当年FTC的警告全部命中

CEO 纳德拉薪酬飙至近 7 亿

前高管纽约时报撰文-微软创新性已弱

导读:微软前副总裁迪克·布拉斯(Dick Brass)于2010年2月上旬在《纽约时报》网络版上刊文称,在苹果发布iPad平板电脑之后,业内人士纷纷分析这是否会对亚马逊Kindle阅读器造成影响。这从另一个方面反映出,微软在美国科技行业的影响力已经下降。

缺乏创新性产品

微软已不能代表科技行业的未来,微软没有类似iPad的平板电脑,没有类似Kindle的电子阅读器,没有类似黑莓和iPhone(手机上网) 的智能手机,没有类似谷歌的搜索引擎,没有类似iPod和iTunes的数字音乐系统,也没有类似Facebook和Twitter的热门网络服务。

很多人对微软面临困难感到高兴,因为近年来微软被视为一个顽固的垄断者。他们认为,如果微软遭遇失败,那么就可以摆脱微软带来的困扰。不过对业内人士来说,实际情况并非如此。微软并未蓄意垄断,该公司雇佣了数千名最聪明、最有能力的工程师。正是由于微软的工作,电脑才得以如此普及、如此廉价。微软的Windows操作系统和Office办公软件仍在市场上处于领先地位。

在CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)的带领下,微软仍在持续盈利。过去10年内,微软创造了超过1000亿美元的财富,帮助西雅图、华盛顿州,乃至美国全国的经济发展。微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)不仅是有史以来最慷慨的慈善家,也带动许多微软员工投身慈善事业。任何真正了解盖茨的人都不希望微软失败。

然而,微软正在走向失败的边缘,即使该公司仍在盈利。微软对员工寄予了很高希望,但是由于微软滑坡的速度太快,范围太广,微软员工已经无法承担起推动公司发展的重任。微软目前已经是一个不具竞争力的创新者。微软的产品遭到嘲笑,很多情况下这是不公平的,但在某些时候则完全合理。自上世纪90年代陷入反垄断纠纷以来,微软的企业形象始终没有好转。此外,微软的营销活动多年来一直收效不大。

苹果目前在许多领域持续抢占市场份额,而微软在网络浏览器、高端笔记本和智能手机等领域则节节败退。尽管投入了数十亿美元,但微软的Xbox游戏机仅仅只能与竞争对手打平。微软最初并不关注音乐播放器产品,但当微软开始在这方面加大投入后,市场已经被苹果占领。微软上一季度的利润达到67亿美元,几乎完全来自Windows和Office这两款从十几年前就开始开发的产品。正如通用汽车无法永远依赖卡车和SUV等产品一样,微软也不可能永远依靠Windows和Office来生存。最糟糕的是,微软已不再被认为是一家很酷的公司、一个值得去工作的地方。一些最优秀、最聪明的人才正在离开微软。

内耗抑制创新性

与许多其他公司不同,微软从未开发出一款真正的创新系统。一些人甚至认为,微软开发的系统抑制了创新。尽管微软拥有全球最大、最好的企业实验室,以及多达三名首席技术官,但微软的产品仍经常令人感到失望。

例如,早年微软一个团队的专家发明了一种在显示屏上显示文本的新方式ClearType。这一技术利用液晶显示器上的彩色点使阅读更加容易。微软可以在各种产品上应用这一技术,从而带来利益。然而这一技术使微软其他开发团队感到不安。Windows开发团队的工程师认为,在使用某些色彩时,这一技术将使显示的内容看起来杂乱。 Office产品主管则表示,这一技术导致显示模糊,并让他感到头疼。便携式产品副总裁愿意支持ClearType,但前提是整个项目和程序员划归他管理。最终,尽管该技术获得了公众的赞誉,但直到10年后才被完全应用到Windows中。

此外还有另一个例子。当微软2001年开始开发平板电脑时,负责Office的副总裁表示他并不喜欢这一理念。平板电脑需要配备手写笔,而他更喜欢通过键盘输入。他认为开发平板电脑终将失败。为了证明他的看法,他拒绝针对平板电脑修改Office软件。因此,如果用户希望在电子表格中输入数字,或是在电子邮件中修改单词,那么需要在一个特定的弹出窗口中输入,并将输入的字符粘贴至Office中。这样的做法无疑是不便的。

因此,即使微软开发平板电脑的举措得到高层的支持,并花费了上亿美元的研发费用,但最终仍未能获得成功。到目前为止,用户仍然无法在一款平板电脑上使用Office。而即使已经知道苹果将于今年推出平板电脑产品,微软仍然裁裁撤了平板电脑开发团队。

微软的所有失败并不都是由于内耗。一些问题的根源在于,微软习惯在不考虑硬件的情况下开发软件。软件能带来高额利润,而硬件开发往往风险较大。这一看法在微软创立的1975年是合理的,但从目前来看,这样的观念导致微软无法开发出类似iPhone和TiVo等紧密整合、设计出众的产品。微软的另一些问题则是出于对反垄断问题的担忧。微软对时机的把握也有所欠缺,例如过早的推出网络电视,却过晚的推出音乐播放器。

内部竞争在大公司中很常见,鼓励各类创意之间相互竞争是聪明的做法。然而当竞争失控,并带来毁灭性后果时,这样的做法将引起许多问题。微软创造了一种功能失调的企业文化,一些大型开发团队可以对新兴的团队指手画脚,打击它们的工作,在资源等方面与它们不公平竞争,并最终使它们消失。在过去10年中,微软负责音乐、电子书、手机、在线服务、搜索和平板电脑等业务的高管纷纷离职,这绝不是巧合。

因此,尽管微软拥有辉煌的过去,目前也非常兴旺,但如果微软无法重新激发创新性,那么该公司的前景并不值得看好。

盖茨出山取代鲍尔默的十大理由-他最了解微软

导语:美国IT网站eWeek于2011年2月上旬撰文称,微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)应当接替史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)重新出任微软CEO,并列举了十大理由。

以下为文章全文:

微软是一家非常值得关注的企业。从财务业绩上看,该公司的表现好于绝大多数科技企业,每年都能获得数十亿美元的收入和利润。但是具体到用户认知度,微软曾经备受推崇的科技实力和增长潜力却早已一去不复返。事实上,尽管仍有很多人将微软称作是“邪恶帝国”,但在其他人眼中,它却已经是一个年迈迟缓 的巨人,而且注定要被更具创新力的竞争对手击败。

最核心的问题是微软CEO史蒂夫·鲍尔默。多年以来,鲍尔默已经带领这家科技巨头经历了数次起伏,但股价却一直未见起色,而谷歌和苹果等规模较小的竞争对手却纷纷赶超微软。Vista操作系统表现疲软、移动业务下滑等负面事件,以及Windows 7的强力复兴都是在鲍尔默任内发生的。但他始终未能帮助微软重新恢复灵活、创新的形象,也无法在未来较长的历史时期内保持稳定的增长前景。因此,鲍尔默是 时候走人了。有可能接替鲍尔默的人选很多,但归根结底,只有一个人最能胜任微软CEO一职,他就是微软联合创始人比尔·盖茨。

以下就是盖茨应当接替鲍尔默重新出任微软CEO的十大理由:

1、盖茨是改革者

作为世界首富,有关盖茨的为人及其行为或许存有争议,但他无疑是一名改革者。在他的推动下,微软开发了一些全球使用最为广泛的应用,他将微软打造成为一家看似不可思议的企业。而鲍尔默只是一名执行者,他缺乏作为微软CEO应有创新意识,因此应当被替换掉。

2、鲍尔默表现不合格

如上文所述,鲍尔默现在的成就并未达到应有的水平。他让微软的移动部门陷入挣扎,并认为微软在Vista上坚持的时间应该更长一些。与此同时,该公司的股价过去几年来基本未有变化——过去5年的股价一直在20至30美元之间震荡,这并非一名优秀的CEO应有的业绩。他需要被盖茨这样的人替代,后 者白手起家将微软打造成为全球最大的软件公司。

3、盖茨将会突破Windows的局限

微软的营销战略似乎都是围绕Windows展开的。不可否认,这的确有道理,毕竟Windows是全球第一大操作系统。但这同样是一款正在走下坡路的产品。由于Windows在操作系统市场所向披靡,鲍尔默本应突破Windows(和Office)的局限,从事一些真正有创意的事情。但他并没有这样做,盖茨却可以。盖茨以往的经历表明,他可以突破Windows的局限,为微软寻找其他的业务增长点,他或许正是微软需要的救世主。

4、有望重振投资者信心

微软的股价一直停滞不前,即使创下历史最优业绩也无法改变这一点。投资者需要一些令人振奋的消息才能够重新持有微软股票,有什么能比盖茨回归更能重振投资者信心的呢?

5、重新定义微软的企业业务

盖茨留给微软最关键的“遗产”之一,就是充分意识到企业市场今后将与微软的增长紧密相关。他将Windows设计得对企业更为友好,在此过程中,市场份额也得以增长。过去几年间,鲍尔默在企业市场坚持了同样的战略。但是随着更多的iOS、Android甚至Mac OS X设备开始进军企业市场,微软显然需要制定全新的企业战略。而作为微软企业战略的最初策划者,盖茨应该能够给出最佳解决方案。

6、盖茨的声誉更有保障

鲍尔默并未成为享誉世界的顶级CEO,在他的领导下,微软持续获得数十亿美元的收入,但似乎总是给人恃强凌弱的印象。盖茨离开微软时的声誉也已经不及巅峰状态,但过去几年来,他凭借慈善事业逐渐恢复了个人的品牌效应。如今,盖茨已经不像当初那样令人憎恨了。他的声誉好于鲍尔默,这将有助于微软品牌认同度的提升。

7、盖茨成功抵御过竞争

微软正在为未来而战。谷歌和苹果正在从多个不同的市场入侵微软的领地,但至少目前为止,鲍尔默尚未找到阻击策略。另一方面,盖茨长期以来都享有成功抵御进攻的声誉,网景就是最好的例子。如果说有人能够带领微软重返科技领域的巅峰,这个人就是盖茨。

8、盖茨最理解微软

鲍尔默之所以需要被替换,最重要的一个原因是微软是一家非常庞大的企业,旗下拥有多个部门,因此需要具备不同的专业背景。鲍尔默已经从一定程度上证明了自己具备这种管理能力。还有谁具备这种能力?如果要给出一个确切的人选,那就是盖茨。他理解微软,也知道如何管理如此众多的部门,这使得他成为微软CEO的不二人选。

9、盖茨提升Windows对消费用户的友好度

盖茨早已证明,尽管他看好企业领域的发展前景,但仍然需要借助消费者来提升Windows的热度。然而最近几年,Windows的消费者友好度却不及苹果 Mac OS X,后者是专为普通消费用户设计的。这是一个严重的问题,尤其是当苹果持续吸引全球各地的消费者之时。但是鲍尔默并不这么看,他仍在为Windows提供增量创新,盖茨却不会。Windows 95到Windows 98的升级就是很好的例子。盖茨会抓住机会,而且能够积极开展攻势,而鲍尔默却缺乏这种能力。

10、业务重点十年未变

当鲍尔默十年前接过微软帅印时,该公司的主要业务是Windows、Office和IE浏览器。但十年后的今天,微软的业务几乎没有什么变化,仍然以这三大平台为主。这虽然可以确保微软能够保持优异的财务业绩,但同样也让谷歌和苹果有机可乘。现实状况对鲍尔默不利,但缺乏变化恰恰可以帮助盖茨重 新接管帅印。由于变化太小,因此盖茨接替鲍尔默重新出任微软CEO时将更为容易。

本文源自:新浪科技

微软废除员工分级制背后的转型考量

微软放弃了10多年来对十万名员工的分级评鉴制度。该公司为何要放弃这个曾协助其市值冲到6160亿美元的秘密武器?《商业周刊》文章分析认为, 这个过去让微软创办人比尔·盖茨引以为豪的武器,竟在这几年也砍掉内部众多创新的机会!强制分配,对微软、对创新,员工诚信和道德根本就是毒药。要存活,所有人就该放弃有完美管理制度的想法,只能随机应变!

以下是相关文章内容:

2013年11月12日,微软全球总部发出一封信,宣布放弃员工分级评鉴制度(Stack ranking),这封信将改变其10多年来,对10万名员工绩效评比制度。

微软,为何要放弃这个曾协助其市值冲到6160亿美元的秘密武器?放弃员工分级制 美国媒体一面倒报以掌声。

这套强制淘汰排名末位者的管理工具,也曾是通用电气前总裁杰克·韦尔奇(Jack Welch)成功改造通用电气的法宝。《财富》(Fortune)五百大企业中,有三成使用这个工具。包含通用电气、惠普、微软、3M都曾是爱用者,台湾的台积电也曾实行。

何谓员工分级评鉴?就是把员工依业绩从最好到最差分等级,选出前20%者。表现超乎预期者,为最有潜力员工,给予最多的奖金、升迁机会和培训,中间70%属于符合预期,奖金和升迁机会比前者少,最后10%表现未达预期者,必须改善或者离职。

杰克.威尔许在2000年的通用电气年报中写着:“每年必须把绩效最差的10%移除,借由移除这些人,企业才能不断拉高业绩门坎,提升领导质量。”

曾在台积电实行员工分级评鉴,政治大学IMBA教授李瑞华指出,这个制度背后是奥林匹克精神,要通过竞争激发员工潜能,避免员工吃大锅饭弊病。

1999年,全球处于人才战争之际,微软被《财富》评为全球卓越企业之一,就是其能用最好的报酬,吸引最优秀人才,在育才、留才方面得到最高评比。微软还做过内部员工调查,结果显示“高绩效员工喜欢明确工作目标,清楚知道自己表现”。

但这次微软一宣布放弃,美国媒体却一面倒地叫好。《华尔街日报》副标题写着:“微软放弃充满争议的员工分级评鉴”,《彭博商业周刊》网站的标题是:“微软砍掉被广为憎恨的员工分级评鉴”。

分级制造成假性平等

原来,这个过去让微软创办人比尔·盖茨(Bill Gates)引以为豪的武器,竟在这几年也砍掉内部众多创新的机会!

先剖析这套制度,其逻辑是强者胜出。但其残酷之处为:强弱是相对性的。即,你表现的绝对结果不是重点,而是你跟别人比较起来如何。

微软把员工的能力分为一到五,一为最好,五为最差,每年有一定比例得列为最差者。

每年6月是微软内部最紧绷的时期,前面已经经历两个月绩效考核、写报告、自我评估等流程,微软主管会一起开一场叫作校准(calibration)的会议,主管必须辩论或者维护自己部门的最佳或最差员工。

“走进这个会议室,我就知道,虽然手下10名员工都是业界最好的人才,但至少得有一名被说表现不好……。如果下面的人都表现不错,被迫把他弄到under performance(低于标准)那种感觉……真的很差。”台湾微软内部主管无奈地表示。

一位美国微软主管离职后向《华盛顿日报》集团旗下的网站slate magazine透露,“强制分配对微软、对创新,员工诚信和道德根本是毒药”,他的上级主管甚至要求他把一定比例的员工列为“平均以下”,否则就无法过关。

分级制扼杀创新潜能

当Apple尽全力研发iPhone和iPad ,Google给予员工20%时间做创新,微软内部却开始因应此制度而出现各种奇门怪招。例如,每年5月制定年度个人目标时,不能订得太高,否则隔一年达 不到后,你就可能成为被淘汰的末位者。这种生存“潜规则”,逐渐演变成“显规则”,员工不想转调到表现最优秀的团队以免成为垫底者。如果你想转调,就得冒 着部门主管把你2013年的绩效打成五分(最低分),填补名额的风险。于是,大家不想拼创新,因为创新初期总是会失败,你就可能会成为末位被淘汰的人。甚至,根本拒绝团队合作。

这是微软CEO鲍尔默(Steve Ballmer)8月23日宣布一年后要退休的关键原因。因为微软在成长最快的平板计算机和手机的市占率,受到苹果和Google主导的安卓(Android)阵营夹击,仅有个位数。

分级制拖慢反应速度 人人习惯留一手自保

当消费者可用同一个苹果iTunes账号搞定苹果笔记本电脑、手机和平板计算机时,微软推出Window 8手机一年后,软件开发者才可以用一组帐户,同时为微软手机和计算机开发App应用程序。 微软有这么多好人才,但反应速度却比别人慢。起因是,过去强调个人主义的制度,让大家不习惯团队合作。大家习惯故意留一手,让同事无法拿到足以威胁自己绩 效的信息。“我帮助你,等于让自己绩效降低”的观念逐渐扎根在微软人心中。

中央大学人力资源管理研究所副教授林文政认为,员工分级评鉴的前提为“能力是常态分配”,但当员工能力差距越小时,公司的赚钱能力下滑,又只有金字塔顶端者能得到最佳报酬时,人性阴暗面就会出现。

分级制度让人才因指针累垮 员工陷内斗

其实,微软并非不知这套制度的副作用。只是,过去各产品线可以单独作战,只须分别销售窗口软件或Xbox,强调个人绩效确实奏效,也为微软带来每年20%到30%的营收成长。

微软唯一没想到的是,苹果与Google带来的产业冲击比想象中大,内部各部门若不合作就难以存活。在是否要废除这套绩效制度的挣扎期中,微软一方面试图想维持公平的评估制度,一方面又促成团队合作,但另一件令人头痛的事又紧接在后。

微软引入360度评量和平衡计分卡,可以让员工在跨部门合作时,被评等得更为公平,且可以让公司的奖酬制度跟着想要的转型方向走。但结果却是,主管得填更多公文,注意更多指针。据微软内部员工表示,每个部门至少有20项指针,哪一个出现红灯,总部会一路亮灯到台湾。微软主管被更繁杂的绩效制度缠身,而员工们的创新能量都拿来内斗,能量逐渐被消磨殆尽。

当我们去信访问时,微软总部给我们的官方回答是:“这改变会让我们速度、创新和团队合作加快,带给客户最好的产品”。据了解,微软总部也还未向员工公布未来绩效评量细节,只保证优秀员工的奖酬和红利绝对不会少。其实,现在通用电气和Adobe都放弃了员工分级评鉴制度。

但近期,雅虎(Yahoo)CEO梅耶尔(Marissa Mayer)和AIG公司,却宣布要引入员工分级评鉴。

李瑞华提出判断的依据,如果你的企业偏向强调竞争多于合作,员工分级评鉴还是有用的。但是微软现在放弃此制度,要如何让公司不会沦为大锅饭制度,让最好的员工感到公平,则是其下一阶段的挑战。

从一个制度选择的背后,我们看到微软人才价值观的大转弯。一个人要改变10多年的思考习惯很难,更何况是10万人一起改。但要存活,所有人就该放弃有完美管理制度的想法,只能随机应变!

【小资料】员工分级评鉴制度,褒贬各有拥护者!——5大知名公司实行状况

实行阵营:

公司:AIG──美国最大保险公司

做法:金融海啸过后采用,前10%员工获得升迁机会和分红,末段班如果没改进则会被淘汰

改变原因:在公司改造时期,此制度将红利公平分配给最好的员工,让员工熟知自身能力排名,加以改进

公司:雅虎──美国第二大入口网站

做法:2013年由执行长领军,施行员工分级评鉴制度

改变原因:无说明理由,但是施行后裁员600人

取消阵营:

公司:通用电气──《财富》500大第6大公司

做法:2000年将员工分级评鉴改为“差异化管理”,培训补强员工需要的工作技能,不强制设立淘汰线

改变原因:因应策略改变,取消排名,改以差异化管理

公司:Adobe──第一大PDF软件公司

做法:2012年放弃员工分级评鉴,以面谈了解员工优缺点并加以改进

改变原因:此制度把主管绑在繁文缛节的报告里,并未达到激励员工的预期效果

公司:微软──第一大窗口软件公司

做法:2013年宣布放弃员工分级评鉴

改变原因:策略转向更需要团队合作,取消此制度

支持说法:

企业的未来取决于人才,每年必须把绩效最差的10%移除,藉由移除这些人,企业才能不断拉高绩效门坎……。

——通用电气前总裁杰克·韦尔奇

如果企业不协助或不处理表现较差的员工,企业会冒着失去表现最好员工的风险。

——麦肯锡顾问公司〈人才战争〉报告

反对说法:

强制排名让员工倾向彼此竞争,而非团队合作,创造了竞争大于合作的工作环境。

——Adobe全球人资副总经理Donna Morris

我跟微软的人谈,每一个人都认为员工分级评鉴是对微软危害最大、最恶名昭彰的制度。

——《浮华世界》记者Kurt Eichenwald、〈微软失落十年〉一文作者

本文源自:中国软件资讯网

微软在2024年依然硬气

2024年7月,微软公司发布了2024财年(截至6月30日)业绩。这个财年微软的营收是2451亿美元,同比增长16%;净利润是881亿美元,同比增长22%。

微软2024财年财报

业绩不错,微软宣布向员工发放一次性绩效奖金。2020年以来,微软的股价不断走高,目前市值高达3.14万亿美元;财报显示,微软账上的现金和现金等价物,高达755亿美元。

微软股价节节走高

微软常年和苹果争夺“全球最值钱公司”的宝座。

目前,美股科技股市值排名,苹果第一(3.36万亿美元)、微软第二、英伟达第三(2.55万亿美元)。

微软公司成立于1975年,苹果公司成立于1976年,都从个人电脑硬件/软件起家。接近50年后,微软和苹果仍是科技行业的霸主。这期间,互联网浪潮、移动互联网浪潮、AI浪潮来势汹汹,波涛汹涌,但是都没能打倒这两家公司。当然,唱衰的声音从来没有停止。和老对手苹果相比,微软一直以来面临的挑战、受到的质疑要更多。但似乎每一次都能化险为夷、继续增长。

微软现在靠什么赚钱?

微软把自己的业务分成三块:生产力和商业业务、智能云业务、个人计算业务。简单罗列下这三块业务旗下包含的产品和服务。

1.生产力和商业业务:主要包括Office、领英、Dynamics,主要面向企业/个人提供软件服务。

2.智能云业务:主要包括Azure和其他云服务、解决方案,主要面向企业提供云服务。

3.个人计算业务:主要包括Windows、硬件(Surface、HoloLens等)、游戏(Xbox、暴雪等)、搜索和新闻(Bing、Microsoft News、Microsoft Edge等)。

简单粗暴点理解,就是:Office、云、Windows。

这三块业务的营收增速排名是:云20%、Windows13%、Office12%,云业务势头最好。

营收贡献占比分别是:云43%、Office32%、Windows25%。

微软三大业务收入构成

还以为他还在靠卖Windows赚钱,其实他主要靠卖云服务和软件赚钱。

这三块业务未来的前景怎么样?

随着AI大模型的崛起,微软的智能云业务收入和利润的增长势头很猛,最被看好;把AI用在Office产品上,也被认为有望拉动Office的相关收入;因为PC市场的增长乏力,Windows收入趋势不被看好,所以微软的个人计算业务只能把希望寄托在硬件或者游戏的突破上。

微软和苹果都从个人电脑起家,不一样的是苹果在乔布斯的带领下,逐渐走向软硬件一体化封闭系统的方向,而微软则用开放的姿态把Windows安在了大部分的个人电脑上。

苹果产品很卓越,微软公司很赚钱。

乔布斯受人敬仰,比尔·盖茨成为首富。

在PC互联网时代,谷歌、Facebook、亚马逊的崛起也曾让微软十分焦虑,但好在这些网站都需要跑在Windows上,微软只要不断推出新的Windows版本,改进自己的杀手锏Office三件套,利润就会源源不断而来。但到了移动互联网时代,苹果自建了一个新的移动生态:iPhone、iPad、iOS系统、App Store应用商店,谷歌则利用安卓成功拿下了另外的半壁江山,微软被联合绞杀。微软努力过,推出了自己的移动操作系统Windows Mobile,花费71.7亿美元巨资收购诺基亚来对抗iPhone,上线平板电脑Surface对抗iPad。结果,因为产品体验不行,不仅没能挑战苹果,还全盘输给了谷歌。

换帅!

史蒂夫·鲍尔默为微软转型移动的失败负了责,2014年他才离开微软,花费20亿美元买下NBA快船队,专注于在场边为当家球星打call。

史蒂夫·鲍尔默 来源/公开资料

印度人萨提亚·纳德拉接棒鲍尔默,成为微软新任CEO。他需要拯救微软。

纳德拉接手的时候,微软已经成为很多人眼中的“没落贵族”——眼下还有钱赚,但没有未来。

萨提亚·纳德拉 来源/公开资料

纳德拉看了看手里的牌:

1.Windows和Office还是大小王,在PC操作系统和办公软件领域无人能敌;

2.微软研发和销售的基因十分强大;

3.账上还有小1000亿美元。

纳德拉先砍了微软两刀:承认转型移动失败,对诺基亚大裁员,后来干脆出售;Office入驻iOS和安卓,打不过就加入。然后押注云计算业务,全力追赶亚马逊AWS。这套打法被提炼成一个战略口号——移动为先,云为先。

前面说到,微软有很强的研发能力和销售能力,再加上重金投入,比如75亿美元对代码托管平台Github的收购,微软的云服务能力逐步得到加强,这为后面的起飞做好了铺垫。而Office也从收授权费向SaaS模式过渡,建立起了比以前上限更高的收入模式。

这两块业务,成为了今天微软的营收主力,合计营收贡献占比75%。就像特斯拉跟着电动汽车的浪潮起飞一样,微软二次起飞的第一推动力是云计算,然后是软件服务SaaS化。虽然彻底错失了移动操作系统这个微软本来应该奋力一搏的机会,但是好在找到了新的增长引擎。

纳德拉可谓是战略大师,看到了拯救微软这艘大船的正确方向,带领微软人摆脱了惊涛骇浪。其声誉不管在微软还是整个硅谷,日渐上涨。

个人电脑时代一骑绝尘,互联网时代波澜不惊,移动互联时代全面溃败后借云计算和Office绝地反击,这几句话可以概括微软这几十年来的历程。然而,一家公司要想长期受到投资人的认可、经久不衰、蒸蒸日上,只靠擅长赚钱并不够,微软需要对未来拥有控制力。

纳德拉的办法是:不惜重金收购。

收购暴雪,微软花费了687亿美元;收购领英,微软花费了262亿美元;收购人工智能公司Nuance,微软花费了197亿美元;其他几十亿美元级别的收购,有Skype、Github、诺基亚……而眼下最能带给微软未来的是OpenAI,这家借助ChatGPT一飞冲天的公司,以烧钱著名,微软已经向其累计投资了130亿美元。

OpenAI是眼下最火热的AI公司,其能回馈微软的,有未来利润的分红,有技术的优先使用权,这使得微软成功抢占了生成式AI赛道的先机。

AI能带给微软什么?

首先,AI能力的加入,会加强Office这个赚钱能力超强的业务;其次,OpenAI本来就是微软云服务的大客户,AI大模型的继续疯狂,会让微软云服务赚得盆满钵满。拥有AI核武器的微软,也可能在游戏、搜索等原本地位边缘的业务上大展拳脚。

这个成立49年的公司,怕是还要在舞台上活跃很久。不管你是否喜欢他。

而从微软起起伏伏的经历里,我们能学到很多巨头公司走出低谷的必要条件,比如:承认失败的勇气、对业务方向的准确判断、敢于押注、超强的执行力、耐心。以及知晓自身局限、愿意真金白银“收买未来”的魄力。当然,魄力本身也是一种实力。

微软成立五十周年记

2025年4月4日,微软迎来成立 50 周年纪念日,并在其雷德蒙德总部举行了庆祝活动。现任 CEO Satya Nadella、创始人 Bill Gates、前 CEO Steve Ballmer 首次同台。

活动期间,三名 CEO 共同回顾了该公司历史,Nadella 演示了如何在数分钟内用 GitHub Copilot 功能编写出适用于古旧 IBM Altair 8800 电脑的代码,而这些代码在 50 年前花费了 Bill Gates 数月时间完成。(Gates 在个人网站上以 150 页扫描 PDF 的形式发布了这些代码。)Ballmer 则再次表演了自己大喊「开发者!开发者!开发者!」的 1999 年名场面。

在活动期间,至少有两名员工先后打断了演讲环节。其中一名员工直接向 AI 负责人喊话,指责其为「战争奸商」,并称「微软手上沾满了鲜血」,要求停止将 AI 用于「种族灭绝」。第二次打断发生在三名 CEO 同台环节。部分员工还在场外举行了集会。

此前有报道指出,微软和 OpenAI 的 AI 模型被用于以色列军方在近期加沙和黎巴嫩冲突中选择轰炸目标的项目。据报道,两名公开抗议的员工事后已无法登录其工作账户,可能表明着她们已被解雇。

微软由 Bill Gates 和 Paul Allen 于 1975 年 4 月 4 日创立,最初专注于为早期个人电脑开发软件,凭借 MS-DOS、Windows 和 Office 等里程碑式产品的巨大成功成为科技巨头。行业走入移动时代后,微软的移动软硬件均未获成功,与苹果、谷歌等竞争对手拉开差距。但近年来,微软以云服务和软件为核心、押注 AI 领域的转向努力取得了初步成效。

为庆祝 50 周年,微软上线了一个专题网站,并准备了多项新功能和纪念品发布。AI 助理服务 Copilot 增加了一系列对标竞品的新功能,包括个性化记忆、使用浏览器自动执行任务、深度研究,以及整合了 AI 的 Copilot 搜索等等。Xbox 发布了 50 周年动态主题和壁纸。官方商店则上架了印有像素风 Windows 鼠标指针的主题纪念品。

盖茨说这是我写过最酷的代码:它大获成功后才有了微软

1975 年 4 月 4 日,20岁的比尔·盖茨(Bill Gates)和22岁的保罗·艾伦(Paul Allen)在新墨西哥州阿尔伯克基(Albuquerque)成立了微软。前些天就是微软成立 50 周年的日子。为了庆祝和纪念,4 月 2 日盖茨在个人网站发文回顾了创业历史,晒出微软首个产品的源码文件,整整 157 页。下文是以盖茨的第一人称讲述。本节节选自“小程程”的公众号,感谢原作者。

我写过的最酷代码

1975 年,保罗·艾伦和我创建了微软,因为我们坚信“让每张桌子和每个家庭都拥有一台计算机”的愿景。微软公司的名字(Micro-soft)出于保罗·艾伦的提议。

"Micro" 取自 Microcomputer(微型计算机),特指当时新兴的个人计算机(如 Altair 8800)。

"Soft" 代表 Software(软件),强调公司专注于开发计算机程序。

Micro 和 Soft 之间是有连接符的,后来在 1976 年去掉了。

五十年后的微软仍在不断创新,让生活更便捷、工作更高效。走过半个世纪是巨大的成就,但若没有鲍尔默、纳德拉等杰出领导者,以及多年来在微软工作的每一位员工,这一切都不可能实现。

尽管对庆祝周年感到兴奋,但此刻百感交集。我总爱回顾微软的历史并畅想未来,却也难以相信,我生命中如此重要的一部分已跨越了五十年!

恍如昨日,保罗和我还蜷缩在哈佛大学计算机实验室的 PDP-10 前,编写着将成为公司首个产品的代码。

保罗和我在湖滨中学读书时喜欢上了计算机

那段代码至今仍是我写过最酷的代码。微软的起源故事,竟始于一本杂志。1975 年 1 月的《大众电子》封面刊登了由小型电子公司 MITS 制造的 Altair 8800,这台突破性的个人计算机承诺为爱好者带来计算能力。

这期《大众电子》改变了我的生活

当保罗和我看到封面时,我们意识到两件事:个人计算机革命即将爆发,而我们必须抢占先机。当时,个人计算机几乎不存在。我们知道,开发能让人们为 Altair 编程的软件,将彻底改变人机交互方式。

于是,我们联系了 MITS 创始人埃德·罗伯茨,告诉他我们已开发出能在 Altair 8800 上运行的 BASIC 语言版本。只有一个问题:我们其实还没做完。是时候开始干活了。

BASIC 的基本信息

BASIC 语言由达特茅斯学院的两位教授于 1964 年发明,专为没有计算机经验的人设计,简单易学。只需少量学习或技术基础,人们就能用 BASIC 编写自己的软件,从记账程序到井字游戏都不在话下。BASIC 是我和保罗学会的第一门编程语言(至今仍在使用)。

像 BASIC 这样的计算机语言,其作用与英语或其他语言相同。正如你可以用英语在咖啡馆点咖啡一样,也可以用 BASIC 让计算机运行程序、解决数学问题或执行其他任务。

转译 BASIC 语言

不过有个问题:计算机并不懂 BASIC 语言。它们真正使用的语言极其复杂且反直觉,用其编程异常困难。为弥合这一鸿沟,我和保罗着手开发了一个 BASIC 解释器,它能将代码逐行翻译成计算机理解的指令,并在程序运行时实时执行。

我们曾考虑开发另一种叫「编译器」的工具,它能一次性翻译整个程序后再统一执行。但最终认为解释器的逐行执行方式更适合新手程序员,因为它能即时反馈代码问题,让程序员随时修正错误。

发现方法管用时的那种成就感,简直无与伦比。

我一直是个数学很好的学生,发现数学所需的逻辑思维和解题能力对我学习计算机编程很有帮助。

保罗和我在学校里认识了瑞克·韦兰(Ric Weiland),他后来成为了微软的第二位员工

开始

保罗和我决定分头行动。我们没有 Altair 计算机使用的 Intel 8080 芯片,于是保罗着手在哈佛的 PDP-10 大型机上编写模拟程序。这样我们就能在没有实体 Altair 计算机的情况下测试软件。

与此同时,我负责编写程序的主代码,另一位朋友蒙特·戴维多夫(Monte Davidoff)则开发数学运算模块。

我们夜以继日地编程两个月,终于做出了那个我们声称早已存在的软件。

哈佛大学的 PDP-10 大型机

克服困难

那时的计算机内存非常昂贵。要是给 Altair 再加内存,其价格很容易就超过主机本身,因此每个字节都很重要。

我们想,如果能把 BASIC 代码压缩到仅 4KB,使用 BASIC 的 Altair 用户就仍有足够内存运行他们编写的程序(还不用额外花太多钱)。

为满足这一限制,我采用了多种优化内存的技术,比如紧凑的数据结构和高效算法。这是一个有趣的挑战,虽然保罗和我急着要把 Altair BASIC 尽快交给 MITS,但我很享受解决这些适配问题的过程。

笔者查了一下 1975 年的历史信息,大家可以参考:

MITS 生产的 Altair 8800 的标配内存为 256 字节,整机售价为 439 美元(自组装套件)或 621 美元(已组装)

MITS 在 1975 年 1 月生产的 0.25 KB 内存板售价 103 美元

2 月份推出的 1KB 的静态内存板售价 176 美元

4 月份推出的 4KB 的动态内存板售价 264 美元

微软的诞生

在经历无数不眠之夜后,我们终于准备好向 MITS 总裁埃德·罗伯茨展示 BASIC 解释器。演示大获成功,MITS 同意授权该软件。

这对我和保罗而言是决定性时刻,Altair BASIC 成为我们新公司的首个产品,我们将我们的公司命名为 Micro-Soft。

关于 Altair BASIC 的起源故事(包括保罗如何在飞往阿尔伯克基的航班上完成部分代码),可在我的回忆录《源代码》中进一步了解。

令人惊叹的是,这段代码开启了微软长达半个世纪的创新历程。在 Office、Windows 95、Xbox 或 AI 诞生之前,这段源代码便已存在。即便多年后的今天,重读它仍令我激动不已。

计算机编程在过去 50 年里已取得巨大进步,回看微软的原始源代码,我依然为最终的成果感到无比自豪。

微软宣布裁员3%,精简管理层级,财务主管提及AI节省劳动力成本

美国微软公司2025年5月中旬宣布,将裁员约3%,将会在各级别、各团队及全球各地区都有涉及。微软方面表示此次裁员的一个目标是减少管理层级,裁员与绩效无关。微软财务主管此前提到,AI正在帮助公司节省劳动力成本。截至2025年6月底,微软在全球共有22.8万名员工,这意味着此次裁员将影响约6000人。预计裁员将于7月13日开始。微软公司将裁减位于其总部美国华盛顿州Redmond的员工1985人,其中包括1510名办公室员工。

这可能是微软自2023年裁员1万人以来最大的一轮裁员,当时的裁员包括HoloLens增强现实头戴设备部门及其他硬件项目的员工。今年1月,该公司宣布了一小轮与员工绩效相关的裁员。据微软发言人表示,“我们将继续实施必要的组织调整,以在动态的市场环境中为公司的成功做好最佳准备。”

微软公司在4月底公布的 2025 财年 Q3 业绩,营收 701 亿美元(折合人民币约 5052 亿元),同比增长 13%,净利润 258 亿美元(折合人民币约 1859 亿元),同比增长 18%,甚至好于分析师的预期,并发布了乐观的季度展望预测。然而近年来,由于微软在支持人工智能服务和Azure云计算业务的数据中心方面投入巨资,公司面临着控制成本的压力。

2025年1月,微软CEO纳德拉曾告诉分析师,公司Azure云业务的非AI部分增长低于预期,公司将在销售执行方面进行调整;而AI云业务的表现则超出了内部预测。纳德拉表示:“如何真正调整激励机制、市场策略?在平台变革时期,你必须积极拥抱新的设计成果,而不是继续沿用上一代的方法。”

纳德拉去年曾表示,AI正在帮助公司节省劳动力成本。在最近的摩根大通会议上这一观点再次被提及,微软财务主管称,公司通过使用AI进行客户支持、减少对人工交互的依赖,每年节省“数亿美元”。媒体分析还指出,微软公司的定期裁员通常是为了将员工调整到优先发展的领域。微软本周股价盘中小幅下跌,表现不及当日美股大盘。

新一轮裁员仍将涉及所有级别、地区和团队,包括其子公司领英和 GitHub。微软内部人士告诉外媒,这次调整是一个经过计算的步骤,旨在优化资源并确保继续在微软蓬勃发展的 AI 平台上进行大量投资,简化某些运营的决策成本以推动更多资本向 AI 战略转移。投资银行 DA Davidso 分析师吉尔・卢里亚(Gil Luria)认为,如果微软每年都保持目前的投资水平,它每年将需要裁员至少 1 万人,以弥补由于资本支出而导致的更高折旧水平。不过也有外媒分析称,这可能与其部门职位被 AI 取代有关。2025年4月,纳德拉在与 Meta 首席执行官马克・扎克伯格的一场炉边谈话中提到:“我们今天存储库中大约 20% 到 30% 的代码,以及我们的一些项目,可能都是由软件编写的。”

除了大规模裁员,由于员工绩效或公司战略调整,微软也会滚动裁减少量员工。2025年 1 月,微软宣布将根据业绩在各部门裁减少量职位,涉及一小部分员工,裁员人数不到 1%;2024年 6 月微软缩减了增强现实部门的规模,裁员约 1000 人;2024年 2 月,收购动视暴雪后,又在游戏部门裁员 1900 人。

2025年1月,亚马逊宣布在发现公司内部存在“不必要的层级”后,裁员部分员工。Meta今年1月表示,计划通过基于绩效的裁员方式裁减约5%的员工。同在5月,网络安全软件提供商CrowdStrike宣布将裁员5%。

在微软任职 18 年的资深 TypeScript 工程师Ron Buckton被裁员,其中近十年致力于 TypeScript 的开发。2025年3月,TypeScript、C#、Delphi 语言之父 Anders Hejlsberg 宣布了「10x Faster TypeScript」项目 —— 将 TypeScript 编译器以及工具链将移植到 Go 语言,性能提升高达 10 倍!该项目由 Anders Hejlsberg 主导,Ron Buckton 则是其中核心开发者,正所谓覆巢之下安有完卵。目前该项目还在进展中,然而其核心成员已经被解雇了。作为 TypeScript 核心开发者,Ron 的离开也让大家对微软此次裁员的标准和背后的决策逻辑产生了疑问。

微软宣布全球裁员 9000 人,占员工总数不到 4%

2025年7月上旬消息,微软公司宣布将在全球范围内再裁员约 9000 人。据 CNBC 报道,知情人士透露,此次裁员涉及公司不同团队、不同地区以及不同经验层级的员工,占其全球员工总数的不到 4%。此次裁员消息发布于微软 2026 财年的第二天,而该公司通常会在新财年开始时进行组织架构调整。微软一位发言人在电子邮件中表示:“我们将继续推进必要的组织变革,以确保公司和团队在充满活力的市场中占据最佳位置,取得成功。”

微软在本日历年已经进行了几轮裁员。今年 1 月,微软曾基于绩效考核裁减了不到 1% 的员工;5 月又裁减了超过 6000 个工作岗位,6 月又裁减了至少 300 人。截至 2025 年 6 月,微软全球员工总数为 22.8 万人。而在 2023 年,微软也曾裁减了 10000 人。2014 年,微软在收购诺基亚设备与服务业务后,曾大规模裁减了 18000 名员工,这是该公司历史上最大规模的一次裁员。据知情人士称,此次裁员与 5 月裁员类似,微软希望减少管理层级,拉近基层员工与高层管理者之间的距离。

尽管微软近期进行了裁员,但其财务表现依然强劲。该公司在截至 3 月的季度中,实现营收 700 亿美元,净利润近 260 亿美元,这一成绩远超华尔街预期,使其继续稳居标普 500 指数中最具盈利能力的公司之一。据 FactSet 数据,微软高管预计,得益于 Azure 云服务的扩张以及企业生产力软件订阅的增长,公司 6 月季度营收有望实现 14% 的同比增长。

值得注意的是,微软并非今年唯一进行裁员的软件提供商。2025 年,包括 Autodesk、Chegg 和 CrowdStrike 在内的多家软件公司也纷纷裁员。此外在早些时候,美国工资处理公司 ADP 公布的数据显示,6 月美国私营部门减少了 33000 个工作岗位,而道琼斯调查的经济学家此前预计会增加 100000 个岗位。

31年老员工被裁,六旬老将重新踏上求职路

【新智元导读】他在微软干了31年,是造AI的人。如今,AI重组了他所在的部门,也重写了他的命运。被裁那天,他删掉了半生的履历,只为让算法看见自己。这不是一场个人悲剧,而是时代的浪潮。当AI学会判断人类价值,人类的经验,也开始被系统更新。

过去两年,硅谷的关键词不是创新,而是裁员。从亚马逊到谷歌,从OpenAI到微软,一场以「智能化」为名的优化运动,正在悄悄吞噬那些最懂技术的人。他们不是懒惰者,也不是落后者。相反,他们曾亲手写下算法、搭建系统、训练模型。可当AI学会自动调度、自动汇报、自动决策时,第一批被裁员的就是他们。

这一切听起来像科幻小说,却是2025年的职场现实。而在这些被重构的人中,有一位在微软待了31年的老兵。他曾造AI,如今被AI裁掉。造AI的人,被AI裁了?

那是一个再普通不过的工作日。Mike Kostersitz,是微软Azure部门的一位资深产品经理主管,照常参加完团队会议,讨论项目进展,一切看似顺利。

可第二天早上,他的日程表上突然出现了一场「高优先级会议」。

会议不到十分钟,屏幕上是一排匿名面孔。通知简短而冷静:「你们的岗位已被取消。」

就这样,这位在微软工作了整整31年的老兵,被一句话从系统中清除。

和他一起离开的,还有他的经理、两个直接下属,以及数千名同事。

他所在的部门,正是微软近年押注的重点:云计算与AI基础架构。

几个月前,公司刚宣布要「通过AI优化组织结构、压缩管理层级」。

那一刻,他才意识到,这句话里真正的含义——是「算法会替代你」。

Mike并不愤怒。他为微软奉献了半生,见证过Windows、Office、Azure的崛起,也参与过AI转型的多个阶段。

他苦笑:

我甚至还在帮AI团队调优他们的产品,没想到最后,AI成了裁掉我的理由。

他曾经是系统的建设者,如今成了系统眼中可清除的对象。

微软官方解释,这次裁员是为了提升效率、减少冗余。

在资本层面,这句话成立;但在人的层面,它像是一场无声的清算:过去代表稳定的资历,正在被自动化取代。

AI的浪潮不是突如其来,它像水渗进每一条缝。

它不再只是写代码、画图、生成文本,而是逐渐接管流程、决策、监督与执行。

当公司算法可以预测员工的绩效、项目的风险、成本的分布,那些靠经验判断工作的老将,便成了多余的部分。

Kostersitz的故事因此格外具有代表性:他不是被裁的第一个人,但或许是这场AI革命里最典型的那种人:

他造出了AI,却也被AI造就的系统淘汰。从「面试官」到「被试者」

Mike已经整整三十年没写过简历了。他更习惯坐在另一边,挑选候选人、提问、做决定。

可如今,他要重新学习如何让自己能通过面试。第一课,就是学习讨好算法。

微软为被裁员工配备了职业顾问。顾问告诉他:

你的简历需要去掉所有80、90年代的经历。AI招聘系统更偏好近10~15年的工作样本。

于是,Mike前二十年的人生,被系统性删除。那种感觉,就像删掉了自己的一段记忆,只为了迎合一台机器的胃口。

他又请了私人职业教练,帮他优化LinkedIn、写求职信、研究关键词。

因为如今的求职,不是发简历,而是喂数据。每一段经历、每一个动词,都要依照招聘算法的权重。

他说:

现在找工作,不是面试人,而是先被AI面试。

他投过Google、Apple,也尝试进入非科技公司,如Nike和Nordstrom。

有时,他能拿到面试机会,例如一次来自Nvidia的邀请;但更多的是被拒绝,他甚至不知道自己为什么被拒。

也没有人知道,因为机器不会解释。

曾经,他主导过整个招聘流程。如今,他连进入流程的资格,都得靠算法赐予。

比算法更残酷的,是节奏。过去的他熟悉招聘季节、内部推荐、HR邮件。

现在的他要面对一个持续滚动的「即时市场」。上万个候选人、同一个岗位、实时排名。

AI招聘系统能在几秒内判断:你是「潜力股」还是「噪音样本」。

在那之后,他才明白,AI对人的筛选并不带敌意,它只是彻底的理性。它不看资历,不讲情面,只计算匹配度。

而像他这样的一代人,曾靠经验生存,如今却被经验拖慢了权重。

他常说:

我过去帮AI学会评估人,如今AI帮公司评估我。

那句话听起来轻描淡写,却像一面镜子,照出整个时代的倒影。

在这个时代,你不只是要努力成为更好的人,还要努力成为一个「更容易被机器喜欢的人」。

被淘汰的不是人,是一个层级

当人们讨论裁员时,常常把焦点放在效率、成本、AI替代力上。但Mike的遭遇揭示了一个更深的事实:被淘汰的,其实不是人,而是一个组织层级。

2021–2025财年微软员工总数变化。AI扩张期带来用工高峰,但在2023年后进入重组阶段,员工规模虽未剧减,结构已被彻底重写。

微软这次裁掉的,既不是算法工程师,也不是高层决策者,而是那些连接上与下、懂业务也懂管理的老将。

机器能够直接汇报、追踪、决策,管理链条被压缩成一个数据面板,而原本靠经验、协调、判断存在的中层角色,成了多余的噪音。

过去几十年,企业以「金字塔结构」运转,底层执行,中层统筹,高层决策。

而AI正在把金字塔压平成「哑铃形结构」——底端是执行算法与廉价劳动力,顶端是战略设计与资本分配。

中间那层「经验型中产」,正在消失。

2010–2023年微软不同部门员工变化。运营与研发人数暴涨,而行政和市场岗位几乎停滞。组织结构的「哑铃化」趋势愈发明显。

这不只是微软的问题。亚马逊、Meta、谷歌,都在过去两年裁掉了大批中层岗位。华尔街日报的一份报告显示:2024年,美国科技行业有超过38%的裁员来自管理及项目协调层,这是以往任何一次科技寒冬都未出现的比例。

在这些公司眼中,管理越来越像一种可以自动化的功能。AI能追踪KPI、评估绩效、生成汇报、甚至识别团队情绪,而人类的管理者,却需要时间、语言、关系成本。于是,一个残酷的逻辑出现了:AI不是帮他们更高效,而是取代他们。

Mike只是被这股潮水最先卷走的人之一。他的能力没有消失,但公司对这种能力的需求消失了。就像摄影师被智能手机代替, 驾驶员被自动驾驶取代,中层的判断力也正被系统优化。最讽刺的是,这场变革往往由他们自己发起。

他们曾推动自动化、引入AI工具、缩短流程、提升效率。而当效率成为最高价值,他们就成了冗余。一种文明从「需要人组织人」,到「用机器组织人」的过渡。在这个新秩序里,企业不再追求稳定,而是追求速度。经验不再是护城河,而是沉没成本。Mike所代表的那一代系统中层,正在消失于他们亲手构建的体系中。

当人学会说机器的语言

被裁后的几个月,Mike没停下脚步。他重新学习AI工具,练习面试技巧,在摄像头前反复演练那句开场白:

Hi, I’m Mike, I worked at Microsoft for 31 years.

那句介绍听上去光荣,却常常让他被筛掉。

于是他学会了删减、优化、对齐关键词——就像当年教机器学习人类语言,如今,他在学习机器语言。

他开始意识到,AI的革命并没有带来人与机器的对抗,它只是换了一套叙事。

机器不再需要人类的忠诚,只需要人的数据、人的适配。而我们,也渐渐接受被算法评估、被权重决定的命运。

他依旧每天早起,查看新的职位推送。屏幕另一端,也许是HR,也许只是一个筛选模型。那种不确定感,让他感到前所未有的真实。

有时他会想起在微软的旧时光,那时的他们,正努力教AI理解「人性」;如今的他,却在努力让自己符合系统。

也许,这才是AI时代最隐秘的反转:人类并没有被取代,而是被格式化。

造AI的人失业了,不是因为AI变聪明,而是因为世界,已经不再需要那么多「教AI」的人。

重新整合 Windows 工程团队推进 AI 操作系统开发

微软于 2025 年 9 月 30 日正式宣布重组 Windows 团队,将原先分散在 Azure 与 “体验与设备” 事业群中的客户端、服务器、CoreOS、数据智能、安全与工程系统等工程职能,全部收归到新晋升的 Windows 与设备部门总裁帕万・达武鲁里(Pavan Davuluri)一人麾下,形成统一的 Windows 工程组织。此举意在:

1.终结 2018 年以来 Windows 工程 “一分为二” 造成的协同瓶颈,让操作系统与 AI 功能的开发节奏不再受跨部门流程拖累。

2.集中资源冲刺 “Agentic OS” 愿景 —— 把 Windows 打造成可自主感知用户意图、主动完成任务的 AI 操作系统。

3.加速已启动的 AI 项目落地:包括 Windows AI Labs、Copilot Vision、AI 设置代理等实验性功能,未来将以更短周期集成进正式版本。

重组后,Azure 团队仍继续负责存储、网络、虚拟化、WSL 等底层基础设施,但所有面向用户的操作系统体验与 AI 能力开发,均由达武鲁里统一领导。这意味着 Windows 将更快响应竞争对手(如 Apple Intelligence、Google AI)带来的市场压力,把 AI 从 “附加功能” 升级为系统的核心差异化竞争力。

微软收购案后裁员、涨价!当年FTC的警告全部命中

回顾微软近700亿美元收购动视暴雪的事件,前美国联邦贸易委员会(FTC)主席Lina Khan曾是少数反对该交易的声音之一,她在当时指出这种整合会导致价格上涨和裁员。随之而来的是漫长的法院审理,最终FTC败诉,收购顺利推进。

Lina Khan曾经的警告似乎都一一应验。如今Xbox订阅服务Game Pass价格又上涨了50%,主机价格也有所提高,此外,自2025年年初以来,Xbox工作室也进行了大规模的裁员。她于2025年10月上旬发文表示:“微软收购动视后,随之而来的是大幅涨价和裁员,这对玩家和开发者都造成了伤害。正如我们在各个行业看到的那样,市场整合加剧通常伴随价格上涨。当主导企业大到不必在意后果时,他们可以对客户造成更大影响,而无需担心后果。”

CEO 纳德拉薪酬飙至近 7 亿

据外媒2025年10月下旬报道,微软公司 CEO 萨提亚・纳德拉 (Satya Nadella) 的 2025 财年薪酬飙升至 9650 万美元 (约合 6.87 亿元人民币),创下他自十多年前担任 CEO 以来的最高薪酬。微软董事会指出,纳德拉带领公司在 AI 领域取得了 “非凡” 的年度进展。微软董事会薪酬委员会在发布的监管文件中对股东表示:“这些业绩表明,纳德拉及其领导团队已将微软塑造成了这一世代性技术变革中的明确领军者。”

纳德拉的薪酬较 2024 财年的 7910 万美元增长 22%。微软在监管文件中表示,纳德拉的薪酬中包含 250 万美元的基本工资,90% 的薪酬以微软股票形式发放。纳德拉自 2014 年起担任微软的第三任 CEO。

截至 6 月的 2025 财年,纳德拉的几位核心副手也获得了薪酬增长。微软 CFO 艾米・胡德 (Amy Hood) 的总薪酬达到 2950 万美元,近期晋升负责微软商业业务的贾德森・阿尔特霍夫 (Judson Althoff) 的总薪酬为 2820 万美元。截至10月下旬收盘,微软股价年内已上涨 23%。微软 Azure 云计算业务的增速持续领先于亚马逊公司等竞争对手。