国产CPU一览

经过数年的市场发展,目前国产服务器主要品牌也就是浪潮、曙光、华为(超聚变)、新华三、联想、风虎(科研服务器风虎信息、风虎云龙),也还有很多其他品牌,外国品牌惠普、戴尔、IBM等在国内还是有不小的份额。这里主要简述一下服务器中最为重要之一的组件:国产CPU的基本情况,这是信创产业的重要基础。

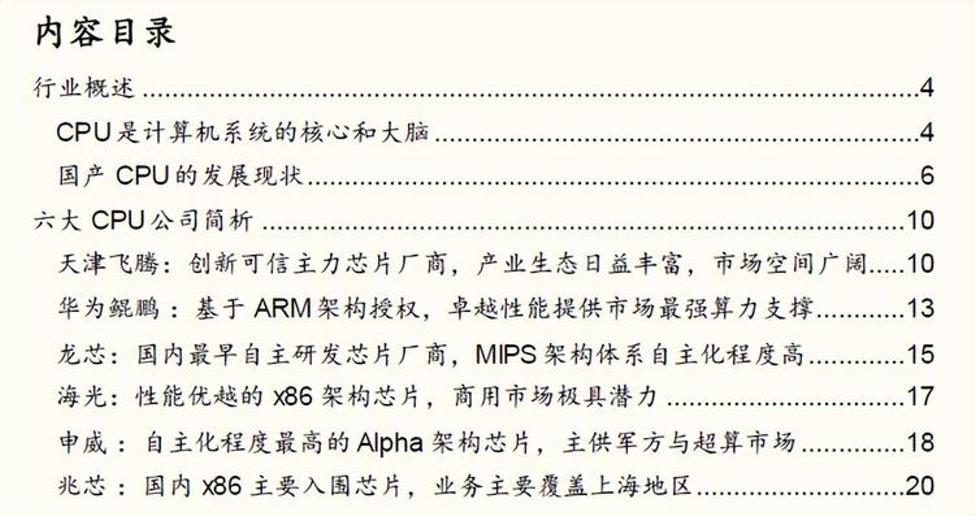

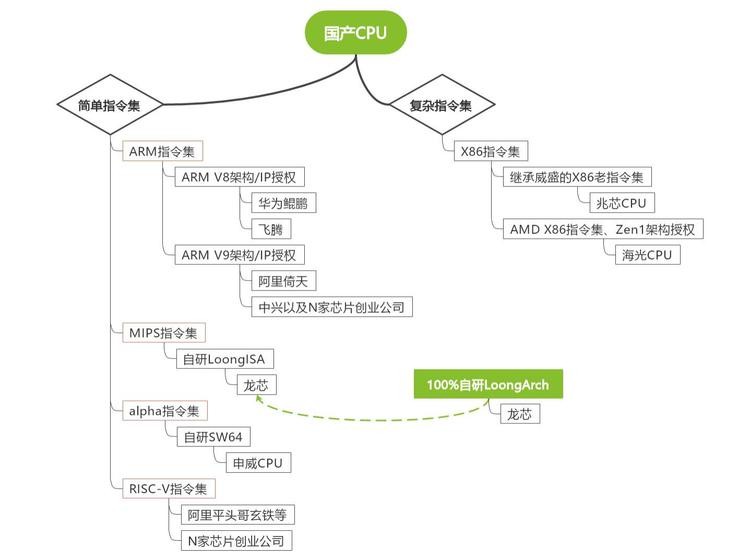

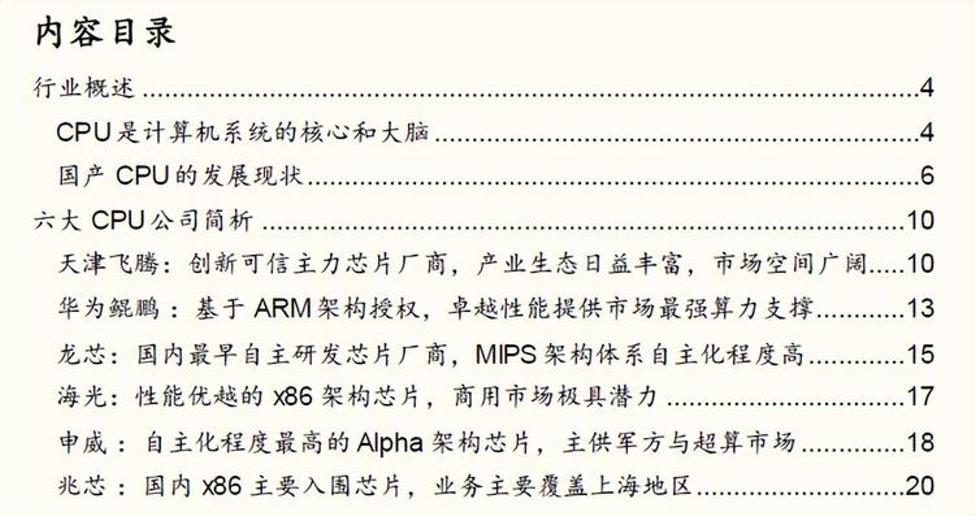

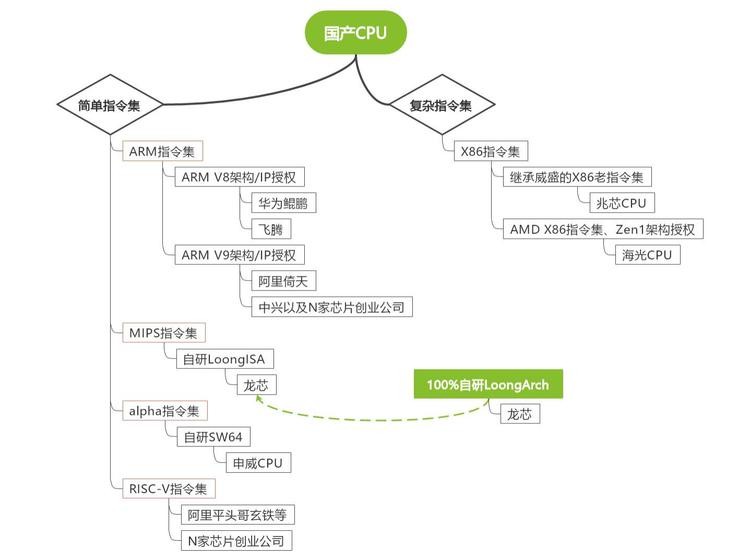

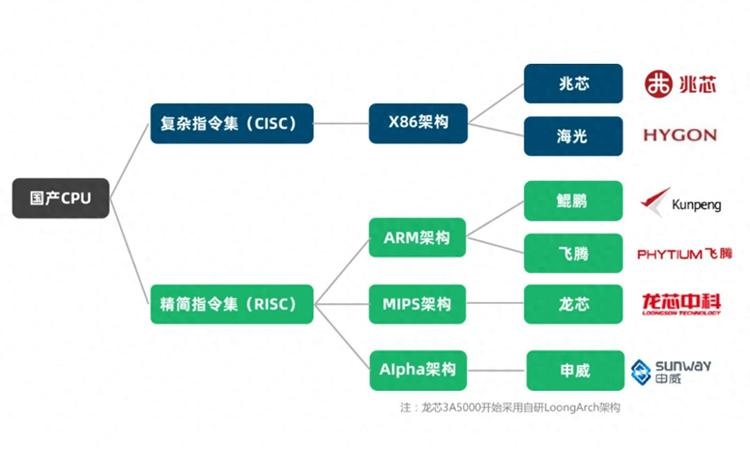

2023年数据显示,当前电脑CPU市场中,英特尔与AMD占据90%以上的市场份额,而苹果M系列芯片则占据5%以上的市场份额,留给国产CPU的份额只剩下不到3%。在这3%的市场里,其实有很多国产CPU品牌;最著名的是最重要的六家,分别是龙芯、兆芯、申威、海光、华为鲲鹏和飞腾。这6大CPU有4种不同的架构,分别是X86、ARM、MIPS、alpha、龙芯自己开发的LoongArch、申威自己开发的SW64。除了这六大国产CPU之外,还有RISC-V架构芯片等,也在不断发力。可以说这3%的市场份额,是国产CPU品种最齐全的。

从任何芯片发展的角度来看,芯片产业本质上都是赢家通吃的格局。当然不可能在所有类型的产品上都取得成功。

六大国产CPU各有侧重点,比如鲲鹏、海光、飞腾主要面向服务器市场,申威主要用于超算,兆芯、龙芯侧重于桌面PC。国产 CPU 领域已形成四大主流流派:x86 流派以兆芯、海光为代表。兆芯传承自威盛,手握永久 x86 授权。海光则与 AMD 合作,引入 Zen1 架构及 x86 授权。

ARMv8 阵营中,华为鲲鹏与中国电子飞腾堪称双雄。华为鲲鹏依托 ARM 公版架构,深度优化。飞腾另辟蹊径,买断 ARM 指令集后,凭借自身卓越的研发实力,逐行编写代码。

MIPS 以龙芯为领军者,龙芯买断 MIPS 指令集后,加以深度魔改,走出一条自主创新之路。

Alpha 流派以申威为代表,专注于高性能计算领域。

1、天津飞腾

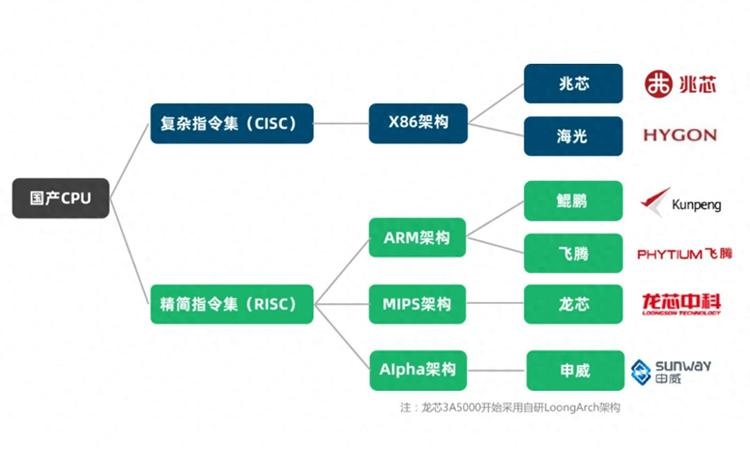

天津飞腾是国产自主安全主力芯片厂商。飞腾专注于ARM芯片研发,是中国最早获得 ARMv8 指令集架构授权的芯片设计厂商,主要致力于国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务,产品广泛应用于计算机终端与服务器。目前国内完全自主设计的芯片厂商仅飞腾、龙芯、海光、兆芯和申威等寥寥数家,飞腾在CPU、JS引擎性能、 HTML5 兼容性等方面全面领先其他厂商 。 飞腾产品覆盖高性能服务器CPU 、高能效桌面CPU和高端嵌入式 CPU 等。飞腾是国内通用CPU里面谱系最全的CPU厂家,包括高性能服务器CPU 、高效能桌面CPU 、高端嵌入式 CPU ,能为从端到云的各类设备提供核心算力支撑 。目前,主推产品是面向服务器的FT 2000+64、面向桌面终端的FT2000四核和面向嵌入式的FT2000A两核。

飞腾CPU是PK体系信息系统的核心。飞腾的CPU芯片架构和国际主流 ARM 指令集接轨,而内部则是完全自主研发的“飞腾内核”。架构和国际主流接轨,保证了芯片接口的通用性,产品能更好地融入国际市场和生态环境;自主研发内核,则保障了芯片的自主性和可控性。基于自主研发的处理器内核,飞腾拥有高性能服务器 CPU 、桌面 CPU 和高端嵌入式 CPU完整的产品谱系,并与国内软硬件厂商完成适配和产品业化研发,使得基于飞腾芯片的产品性能上可以达到替代国外产品,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑,为我国构建安全、自主、可控的国产化计算平台奠定了基础。

目前飞腾已经与国内众多厂家开展合作,携手合作伙伴构建繁荣开放的生态,合作伙伴数量超过 1000 家、累计研制了 6 大类 900 余种整机产品,已经适配和正在适配的软件和外设超过 2400 种,飞腾已经建立起云端边和嵌入式全栈解决方案图谱。2020H1,公司业绩大幅增长。2020 年上半年,公司已实现营收 3.5 亿元,超过19 全年营收,下半年将继续保持增长势头,年底实现全年出货量100 余万片,营收 10 亿元目标。

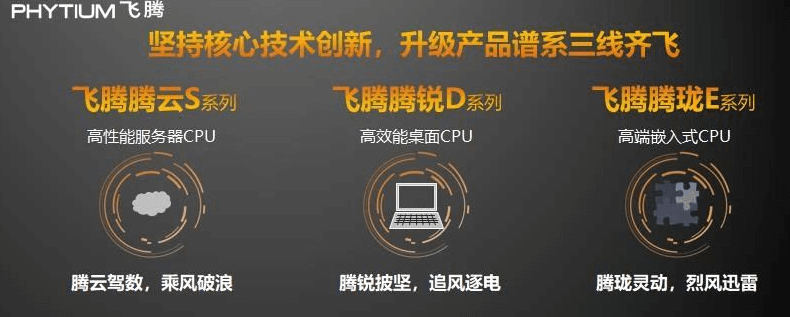

2021年以来,飞腾对高性能服务器CPU 、高效能桌面CPU和高端嵌入式CPU等三条产品线进行了全面品牌升级。高性能服务器CPU统一以飞腾腾云S系列命名(为服务器和数据中心提供强算力、高并发的计算服务)、高效能桌面CPU产品线统一以飞腾腾锐 D 系列命名(打造高性能、高安全的单用户极致体验)、高端嵌入式产品线统一以飞腾腾珑 E 系列命名(提供定制化契合各行各业嵌入式应用的解决方案)。腾龙、腾锐、腾珑并驾齐驱,三线齐飞 。

2020年7月23日,飞腾发布腾云系列第一代高可扩展多路服务器芯片腾云 S2500。与 FT 2000+相比性能大幅提升,扩展支持2路-8路,一台服务器整机最多可以支持8 颗S2500芯片直连构成多路服务器,片内集成64MB三级Cache ,支持8个DDR4 3200 存储通道。在整机性能方面,双路的SPECint分值为1000+增长至原来的2倍,四路的SPECint值为 1800+,是原来的 3.5 倍。 在分布式数据库性能方面,双路服务器的 tpmC 值达到 98000 ,线性提升至原来的 2 倍,四路的 tpmC 值达到176000,增长至原来的4倍。 在云桌面支持方面,双路服务器支持虚拟机70个,是原来的2.5倍,四路服务器支持140个,是原来的5倍。

未来三年的产品规划:腾云 S系列将有两款核心产品(腾云 S5000和腾云S6000)、腾锐D系列有两款核心产品(腾锐 D2000 和腾锐D3000)、腾珑E系列(腾珑E2000和腾珑 E3000)。

飞腾基于ARMv8指令集自主研发处理器内核,内置硬件级安全机制,并遵循自主定义的安全架构标准。全自主设计的处理器内核,支持多核心设计。在六大国产CPU架构(飞腾、龙芯、兆芯等)中,飞腾与华为鲲鹏同属ARM架构阵营。

2023年1月,据飞腾宣布,自 2019 年飞腾启动软件兼容性互认证工作以来,截至 2022 年底,超过 3000 款国产软件产品与飞腾完成兼容性适配认证。

飞腾CPU产品具有谱系全、性能高、生态完善、自主化程度高等特点,主要包括高效能桌面、高性能服务器、高端嵌入式和飞腾套片四大系列。2020年7月,飞腾公司对三大CPU产品谱系(高性能服务器「腾云S系列」、高效能桌面「腾锐D系列」、高端嵌入式「腾珑E系列」)进行了全面的品牌升级。高性能服务器CPU产品线统一以飞腾“腾云S系列”进行命名;高效能桌面CPU产品线统一以飞腾“腾锐D系列”进行命名;高端嵌入式CPU产品线统一以飞腾“腾珑E系列”进行命名。

腾锐D2000就是面向桌面端的CPU,16nm工艺,最多拥有64个FTC663核心,支持2-8路并行,最多可拥有128-512核心,主频为2.0-2.2GHz,三级缓存为64MB,支持八通道DDR4-3200MHZ内存,功耗约为150W。在核心架构方面,腾锐D2000与腾云S2500几乎一样,都是基于FTC663内核打造的(与FT-1500A/4、FT-2000/4定位类似)。但制程工艺从原本的16nm升级成14nm,规格也得到了相应的提高。集成了8个自主研发的高性能内核,兼容64位ARMv8指令集,主频也从S2500的2.0-2.2GHz提升到了2.3-2.6GHz。 L2级缓存也从4MB翻番到了8MB,但L3级缓存仍然保持在4MB(每两个核心共享2MB L2级缓存,所有核心共享4MB L3级缓存)。

在扩展方面,据悉腾锐D2000是目前腾锐D系列中,数据接口最丰富一款型号。它拥有34路PCIe 3.0总线(最多可以拆分为八个端口),集成了两个千兆网络控制器。支持板载RAM,内存规格最高支持双通道DDR4/LPDDR4,频率为3200MHz。并且还支持QSPI、HDAudio、SPI、CAN、UART、I2C、GPIO等各种数据输入输出模块。

然后是功耗方面,由于腾锐D2000的本身定位并不是顶级旗舰,所以其热设计功耗(TDP)比较保守,仅为25W (但仍比FT2000/4的10W要高),并且还支持DVFS技术。DVFS即动态电压频率调整,可根据实际应用的需求,动态调整频率和电压,获得更高能效。而在外观规格方面,由于腾锐D2000采用了14nm的制程工艺,所有它集成了8.8亿个逻辑门,内核面积为12.7×10.4=132平方毫米。并且还采用了FCBGA整合封装样式,芯片尺寸35×35毫米,拥有1144个引脚(与上代保持完全兼容,可无缝升级)

在安全方面据官方介绍,腾锐D2000不但支持了完整的「国密算法」(包括SM2、SM3、SM4、SM9等),而且还內建了PSPA 1.0安全架构。其中包括可信计算、硬件漏洞免疫抗攻击、全周期管理、密码基础、量产安全等多个方面。

而在性能方面,腾锐D2000实现了一次大飞跃,不仅完胜了上一代4核心的FT-2000/4,而且也将16核心的FT-1500A/16打的体无完肤! 其带宽达18.7GB/s,SPECint测试成绩97.45,SPECfp测试成绩94.62,接近原来的2倍。除此之外,腾锐D2000还是一款面向全方位的CPU。 它不仅可用于高性能的台式PC、笔记本等,同样适用于更加专业的服务器和嵌入式领域,比如图形工作站、高端交换机、5G基站、电力网关、金融自助终端等等。

2、华为鲲鹏

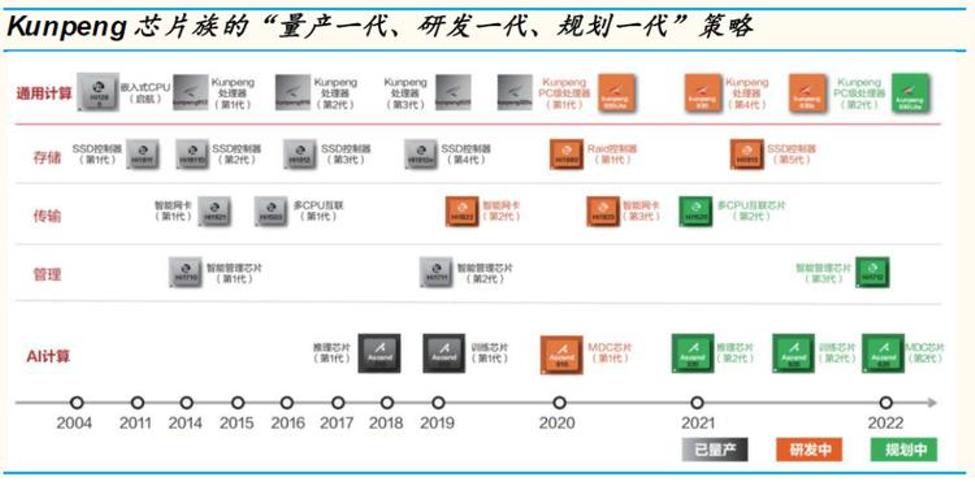

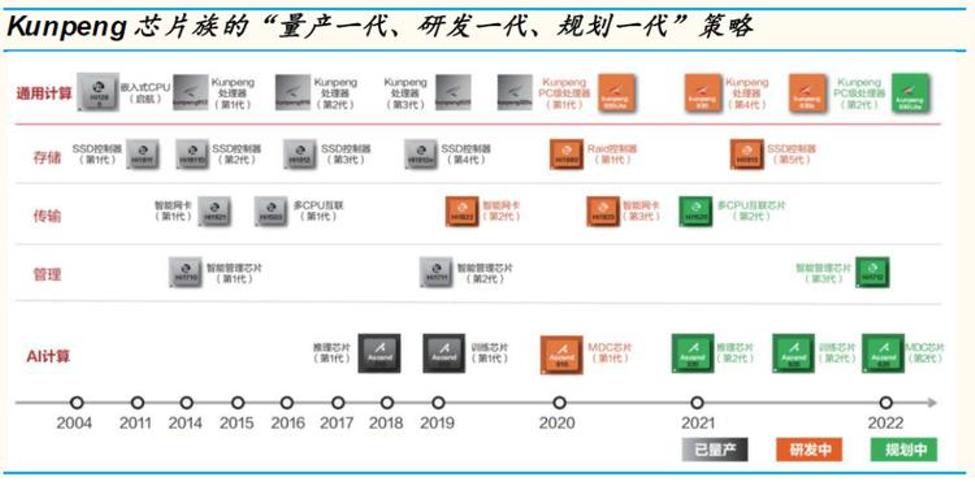

华为基于ARM 架构,研发五大芯片族,实现全场景布局。华为自研芯片产品主要包括服务器芯片鲲鹏系列、手机 SOC 芯片麒麟系列、人工智能芯片昇腾系列、 5G 基站芯片天罡系列、 5G 终端芯片巴龙系列等以及一系列专用芯片,如凌霄芯片、 NB IoT 芯片、视频编码解码芯片以及 SSD 控制芯片等。 Kunpeng 处理器从指令集和微架构两方面进行兼容性设计,兼容全球 ARM 生态,并围绕 Kunpeng 处理器打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族,实现全场景处理器布局。

华为从 2004 年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片,历经 16 年,累计投入超过 2 万名工程师,形成了目前以“鲲鹏 昇腾”为核心的基础芯片族。 作为鲲鹏计算产业底座的 Kunpeng 处理器,华为持续重点投入以满足市场对于新算力的需求。目前鲲鹏系列已经实现量产的有 Kunpeng 912 、Kunpeng 916 、 Kunpeng 920 、 Kunpeng 920s ,而Kunpeng 920Lite 、Kunpeng930及 Kunpeng 930s 目前 仍在研发中, Kunpeng 930Lite 尚在规划中。

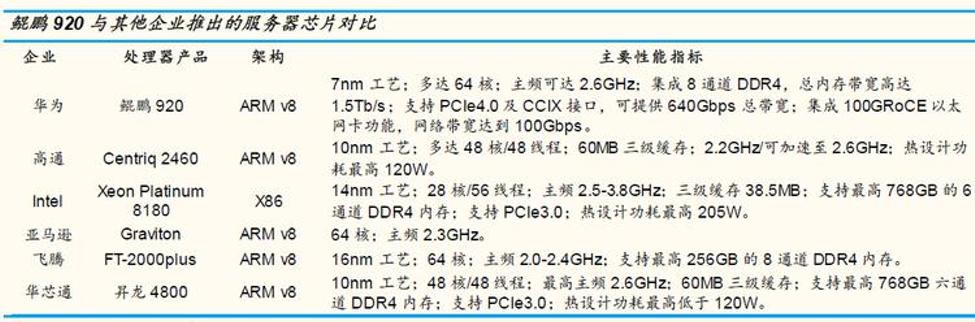

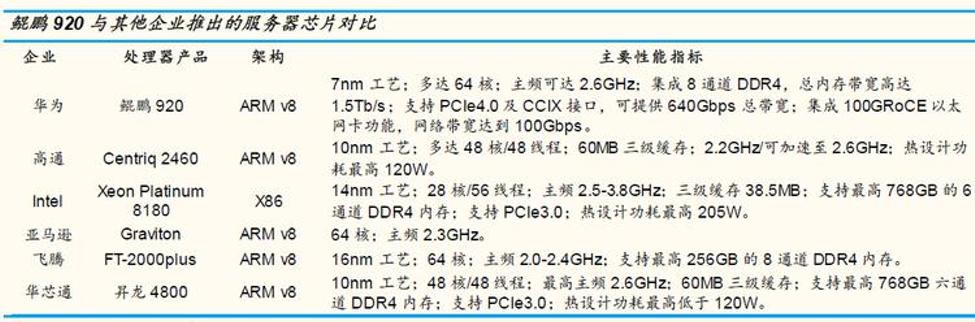

最新鲲鹏920芯片已实现通用计算最强算力,性能优于其他厂商的同类型芯片。2019 年,华为发布最新鲲鹏 920 处理器。这款鲲鹏 920 基于ARMv8 指令集,是行业内首款 7nm 数据中心 ARM 处理器,由华为自主研发设计,采用多发射、乱序执行、优化分支预测等多种手段提升单核的性能。鲲鹏920拥有64个内核,集成8通道DDR4,可以提供多个接口主频可达2.6GHz,总带宽 640Gbps,保证了920超强算力的高效输出。

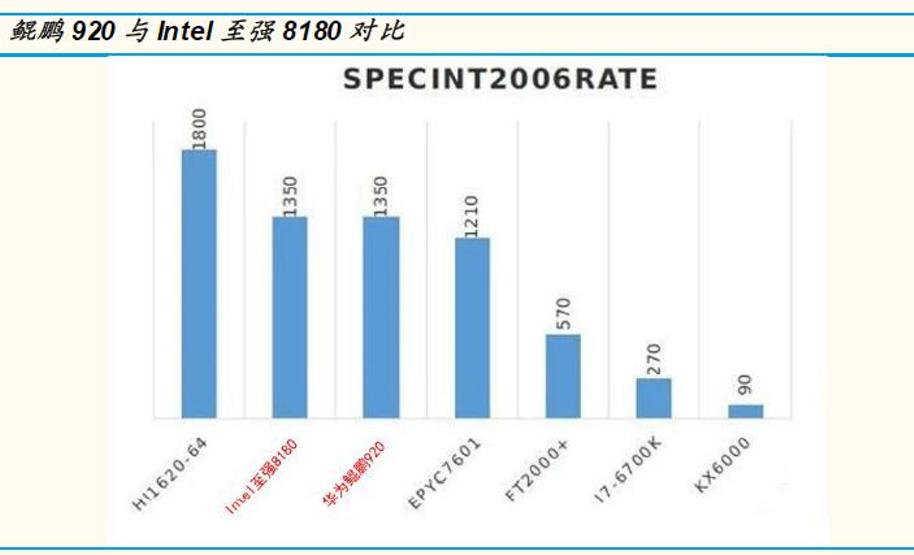

此外,在 Memory子系统上也进行了大量的优化,采用当前典型的3级Cache 的架构,对 Cache 大小以及延时进行了优化设计。鲲鹏920面向数据中心,主打低功耗强性能,性能达到业界领先水平,尤其是整型计算能力,业界标准SPECint Benchmark 评分超过930 ,超出业界标杆 25%同时能效优于业界标杆30%。并已经针对大数据、分布式存储、数据库及云服务等场景进行了欧化,通过软硬协同进一步提升处理器的性能。

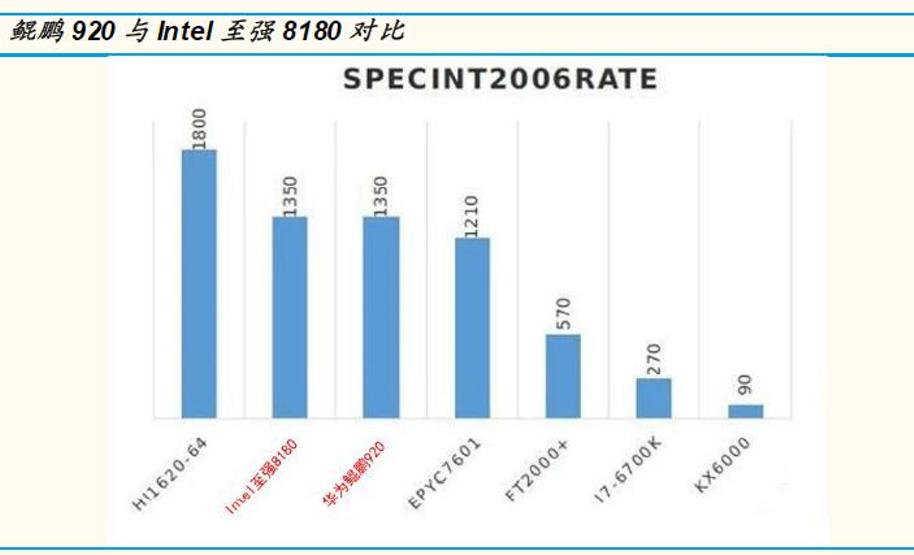

鲲鹏920已实现性能超越Intel系列X86 芯片。鲲鹏芯片算力维度方面在非 X86 架构芯片中明显领先,且发展至目前已经达到可以与 X86 芯片相匹配的性能。鲲鹏 920 芯片基于ARM v8架构,各方面性能优异。目前从整体性能上看,鲲鹏 920 与芯片龙头 Intel 公司所生产的芯片相比较而言,48核鲲鹏 920 与 Intel 至强 8180 性能相当,但鲲鹏 920 能耗比对方低 20%,而 64 核的鲲鹏 920 测试性能要远优于 Intel 至强 8180。这证明 ARM 架构已经具备赶超 X86 架构性能的能力。

从2019 年开始一直加速各行业生态的适配,在政府端进行得较为充分完善。目前在操作系统方面,推出了自主研发的欧拉服务器操作系统,但欧拉操作系统与鲲鹏产业合作伙伴诚迈科技的统信UOS 、中国软件的麒麟操作系统并不矛盾,华为将借助鲲鹏 920 与这些国产操作系统的适配来构建起强大的鲲鹏生态。

目前基于统信UOS 、华为鲲鹏平台的整机、应用、外设的适配已经超过1000款,在日常办公领域已经完全具备替换 Windows系统的能力。 华为是ARM服务器芯片领域的领军企业,其产品已经服务于国内多个领域 。移动领域,华为海思的麒麟芯片已经通过华为高端手机 Mate 系列、 P系列打响自身品牌;服务器与云计算领域,华为陆续发布的鲲鹏系列和昇腾系列芯片,基于 ARM 架构,分别用于服务器和云计算市场 。然而,在不断加剧的国际封锁 和美国制裁下,华为鲲鹏的发展蒙上了一层不确定性。

3、龙芯

国内最早自主研发芯片厂商,于2001年在中科院计算所开始研发,得到了中科院、863、973、核高基等项目大力支持,完成了十年的核心技术积累。2010 年,中国科学院和北京市政府共同牵头出资,龙芯中科技术有限公司正式成立,开始市场化运作,旨在将龙芯处理器的研发成果产业化 。

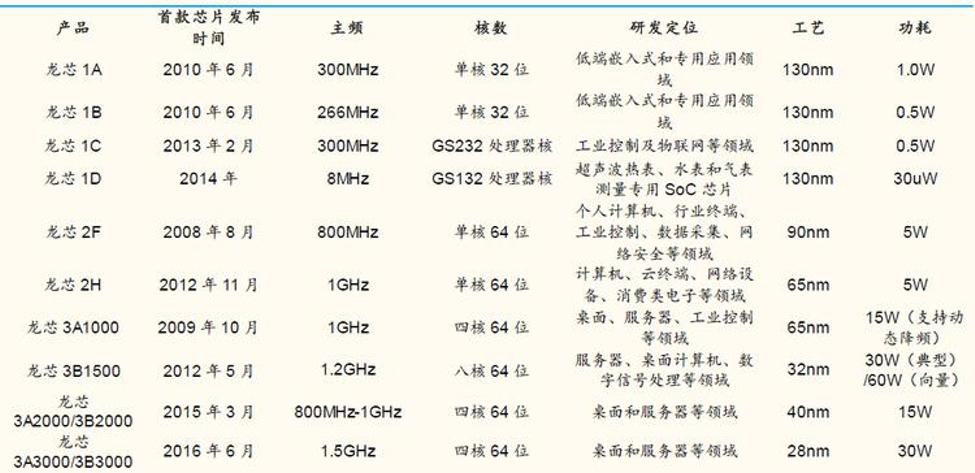

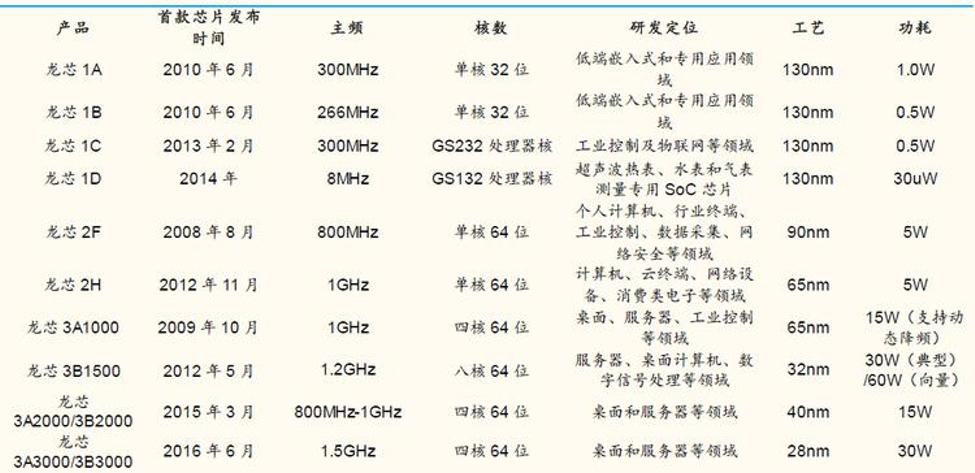

龙芯CPU采用MIPS体系结构,产品现包括龙芯1 号小 CPU 、龙芯2号中CPU和龙芯 3 号大CPU三个系列,此外还包括龙芯 7A1000 桥片 。产品方面,龙芯目前共推出3代CPU产品, 2017年4月发布面向桌面服务器应用的龙芯3号处理器的最新升级产品龙芯3A3000/3B3000 ,其中,龙芯 3A3000 基于中芯 28nm FDSOI 工艺,自主 GS464E 架构(自主指令系统 LoongISA),设计为四核 64 位,主频 1.5GHz ,功耗仅 30W ,是目前国产CPU中单核 SPEC 实测性能最高的芯片之一。 2019年12月,龙芯推出首款基于 GS464v 微架构的四核处理器 3A4000 相比上一代 产品实测性能提高 一倍 。预计 2020 年 年底将 推出 3A5000/3C5000,其工艺改进提高主频至 2.5GHz ,核数提升至 16 核。

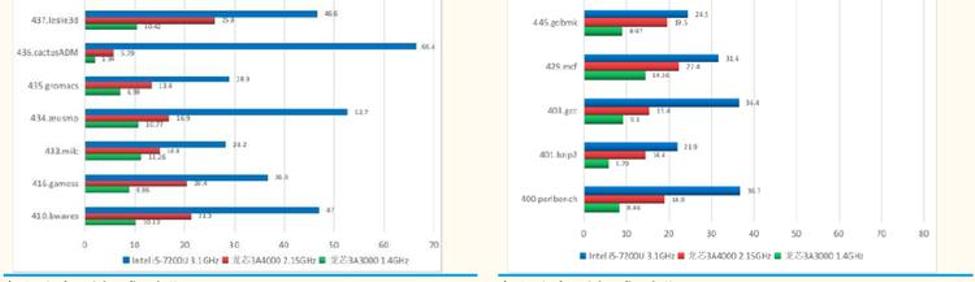

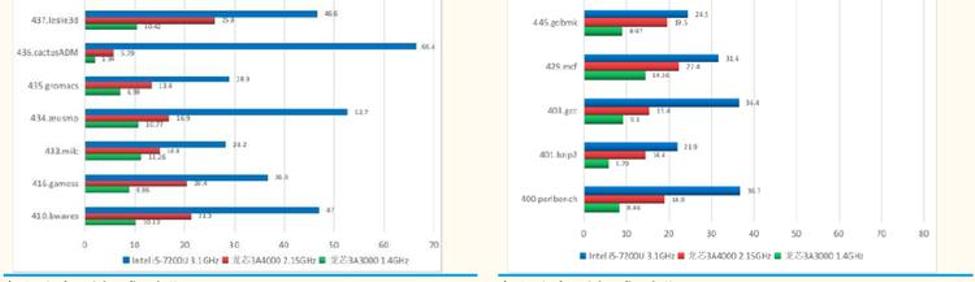

相比龙芯3A3000 处理器,龙芯3A4000 性能翻倍。龙芯3 A4000相比3A3000的 GS464e 微架构,进一步优化流水线,提升运行频率,加强对虚拟化、向量支持、加解密、安全机制等方面的支持。其芯片整体实测性能提升一倍左右。

在某些测试项目中,龙芯3A4000 的速度超过了3A3000 的三倍,比如hmmer 测试,3A4000 的速度是3A3000 的 3.6 倍,这是因为龙芯 3A4000 的向量指令在发挥作用。但与 Intel i5 7200U处理器相比,龙芯3A4000处理器性能 还存在一定差距。 从测试结果可以看到,3A4000 处理器单核整数性能只有 i57200U的 60%, 浮点性能只有后者的50% 。但考虑到 Intel i5 7200U睿频频率高达3.1GHz,处理器的每GHz 性能为整数10.64分,浮点12.6 分;3A4000 处理器核的同主频性能已经能够达到 i5 7200U 处理器的80%-90%。2023年下半年龙芯推出了龙芯3A6000系列,性能媲美十代酷睿i3-10100F,限于频率低,只有2.5GHz,同频情况下甚至能打平4核的12代酷睿。

龙芯 3A6000 采用了与其前代产品 3A5000 相同的 12 纳米制造工艺。在性能模拟测试中,3A6000 的整体性能比上一代产品 3A5000 提高了 30%,浮点性能提高了 60%。3A5000 是一款桌面级处理器,有四个处理器内核,每个内核基于 64 位 LA464 架构,包含四个定点算术单元、两个 256 位矢量算术单元和两个内存单元。该处理器的时钟频率为 2.3 GHz 至 2.5 GHz。内存频率为 3.2 GHz,一级缓存为 64 KB,二级缓存为 256 KB,三级缓存为 16 MB。功耗为 35 W。总体而言,龙芯 3A5000 的性能与英特尔 i5-7200h 处理器相当。两款芯片的频率相同,均为 2.5 千兆赫。在测试中,龙芯 3A5000 的单核性能为 1772 分,i5-7200 的单核性能为 1765 分,两者的多核性能也比较接近。

中国开发自己的处理器的历程始于 20 世纪 50 年代和 80 年代,当时计算机完全自主,用于大型国家项目,但没有进入市场。20 世纪 80 年代中期,中国启动了一项新的 "核心创造计划",以满足虽然广阔但缺乏自主性的市场需求。

2000 年,中国提出了新的芯片研发商业化和国产化战略。

2002 年,在胡伟武的领导下,龙芯项目组成立,开发具有完全自主知识产权的处理器,并逐步拓展市场。胡伟武和他的团队白手起家,克服重重困难,坚持自主研发。与主项目目前花费的数十亿美元相比,龙芯项目的初始资金仅为 100 万美元。幸运的是,毕业于中国科技大学的胡伟武博士自幼聪慧,喜欢解决疑难问题。他承诺,如果开发不出处理器,他愿意承担最终责任。

2002 年 8 月 10 日,"龙芯 1 号 "成功发射,龙芯团队成员热泪盈眶,该项目随后被列入国家 863 计划,资金也不再是问题。

2003 年 10 月:龙芯 2B 成功发布,标志着中国第一款 64 位处理器诞生,但其性能仅被英特尔奔腾 2 超越。

2006 年,国内芯片业受到 "汉芯事件"的冲击,许多项目不得不延期,研发人员不得不转行。胡伟武呼吁进行内部讨论,并强调必须尊重自主研发。同年 10 月,龙芯 2E 成功研制出与英特尔奔腾 5 处理器性能相当的芯片,受到科技部的表扬,鼓励公司继续攻克高性能芯片技术的瓶颈。

2008 年是龙芯中科成立之年,随后国产龙芯芯片逐步实现商业化,并迅速被军队和北斗导航系统采用。

2017 年,龙芯达到巅峰,工艺水平提升到 28 纳米,核心频率提升到 1.5 GHz。2020年,3A4000发布,主频进一步提升至2.0 GHz。

2020 年,龙芯成功研发出主频为 2.5 GHz 的 3A5000 芯片,将与英特尔的技术差距缩短至 5 年。

预计龙芯将于 2023 年推出 3A6000 芯片,进一步提升性能,缩小英特尔的领先优势。龙芯公司的逐步成功,有赖于坚持自主研发和接受全面的市场检验。

龙芯,家园自治的真谛

国内台式机和服务器处理器市场有龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯、飞腾等六大品牌,但真正实现自主创新的只有龙芯。芯片架构是设计、开发和制造的基础,也是建筑的基础。没有坚实的地基,就难以建成高楼大厦。架构在芯片行业的重要性不言而喻,它是芯片设计的基础和核心。然而,芯片架构目前在很大程度上被外国公司所垄断。90% 以上的市场由 ARM 和 X86 架构主导,RISC-V 也占有一席之地,但国产芯片架构所占市场份额不到 1%。国内处理器厂商大多采用国外架构技术。例如,海光和兆芯采用了英特尔和 AMD 的技术和专利--X86 架构;鲲鹏和飞腾采用了 ARM 架构;申威则宣称采用了被谷歌抛弃的 alpha 架构。

只有龙芯坚持使用自己的 LoongArch 架构,这保证了其芯片的完全自主性。为了验证 LoongArch 架构的自主性,龙芯已邀请第三方在 2020 年进行专家分析,并与 X86、ARM、RISC-V 和 MIPS 等国际主流架构进行比较。分析结果表明:LoongArch 架构的指令集、编码、格式和寻址方法都是原创设计;其指令和描述在表达方式上与其他架构有明显不同;LoongArch 架构没有侵犯国际主要指令集的知识产权。凭借 2000 多条自主设计的指令集,龙芯证明了其芯片的纯民族性,消除了市场的疑虑。

4、海光

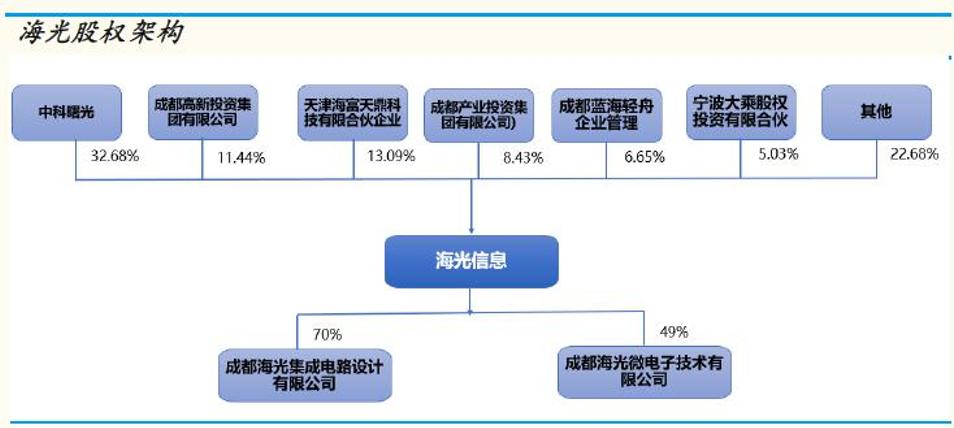

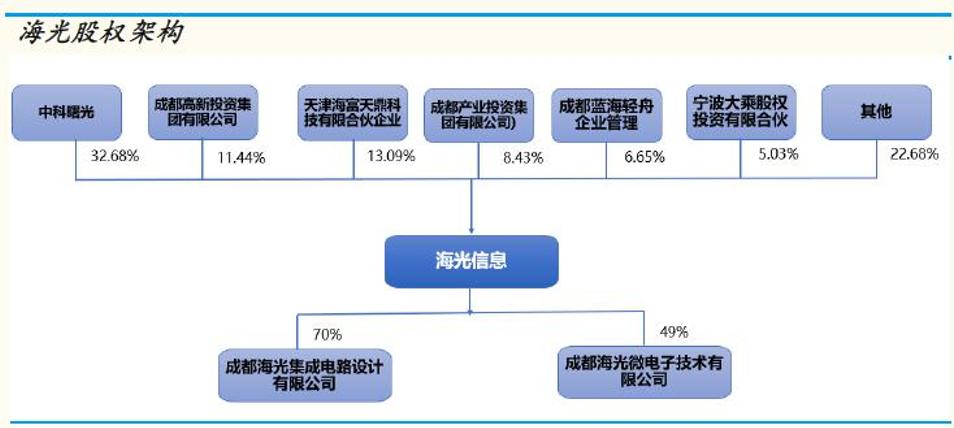

海光信息技术有限公司成立于2014年10月,公司重要股东为中科曙光,持股36.68。海光信息主营高性能处理器,业务涵盖芯片领域的设计、制造和生产等环节,自主设计了“禅定” X86中央处理器。2016年4月,AMD宣布将与海光信息成立合资公司,授权其生产服务器处理器,AMD获得2.93亿美元的授权费。目前,海光资金以天津投资和曙光自有资金为主。 通过与AMD成立合资公司,变相获得X86内核授权 。由于Intel与AMD之间存在交叉授权协议,当AMD成立合资公司时,若AMD为非控股股东,则合资公司不能获得 X86 授权,只有 AMD 保持控股状态时,合资公司才能获得 X86 授权。因此最初合资的一项条件就是AMD控股合资公司。但如果由 AMD 控股了合资公司,那势必影响合资公司获得国家扶持的力度,而且一旦外资控股,其创新可信身份将存疑 ,很多国产项目将无法参与。

于是,AMD与海光达成了一个迂回的合作方案。首先,AMD与海光信息成立合资公司成都海光微电子技术有限公司(简称“海光微电子”), AMD持股51%,为控股股东,负责开发CPU核(享有AMD 现有的X86内核授权)。然后海光与AMD 另外成立一家由海光信息控股的合资公司成都集成电路设计有限公司(简 称“海光集成电路”),海光信息持股70% 。由海光集成电路购买海光微电子的 IP 授权,以此为基础开发CPU ,最终实现ARM卖 IP核的翻版。从而,既规避了Intel 的 X86 授权限制,又使得海光X86 CPU 成为内资公司开发的产品,满足创新可信要求。

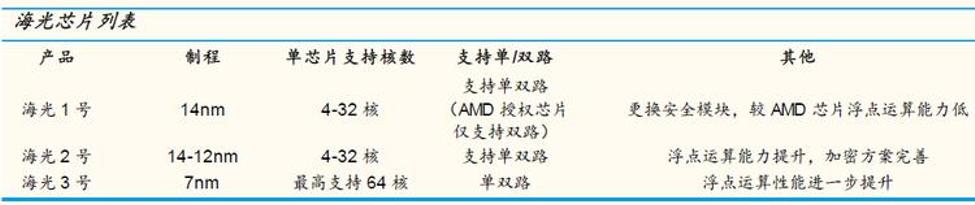

海光的最大优势是其产品性能和X86丰富的应用生态。由于有 AMD 技术做后盾,AMD 授权给海光的是性能强劲的 Zen 的结构和代码,海光芯片性能优越,在国家级超算项目应用广泛(主要用于曙光服务器)。 2018年7月, AMD与天津海光合作后首款 X86 处理器 Dhyana (禅定)启动生产 Dhyana (禅定)基于超微(AMD)Zen核心架构开发,性能方面与AMD EPYC处理器相似,Linux维护者将EPYC 支持代码转移到Dhyana(禅定)处理器后可以成功运行,说明当时两款处理器差异相对较小。2019年6月,中科曙光与四川成都合作建立成都超算中心。2020年5月10日,中国电信 56314台服务器集采华为鲲鹏 920 芯片、海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器,首次将全国产化服务器单独列入招标目录。2020年7月1日,Intel停供服务器芯片,海光已开始向国内诸多服务器厂商供货。

海光处理器当下暂未受制裁影响,海光产品当下确定性相对较高,但X86架构的核心指令集仍然掌握在Intel和AMD手中,且海光未获得桌面产品授权,下一步海光将在现有架构基础上持续迭代创新,维持国产的优势。

5、申威

申威最初基于Alpha指令集架构,形成三个系列国产处理器产品线。成都申威科技有限公司,主要从事对申威处理器的产业化推广,核心业务包括申威处理器芯片内核、封装设计、技术支持服务及销售,小型超级计算机研发、测试、销售、服务及核心部件生产,基于申威处理器的软件、中间件开发,嵌入式计算机系统定制化产品服务,集成电路 IP 核等知识产权授权。

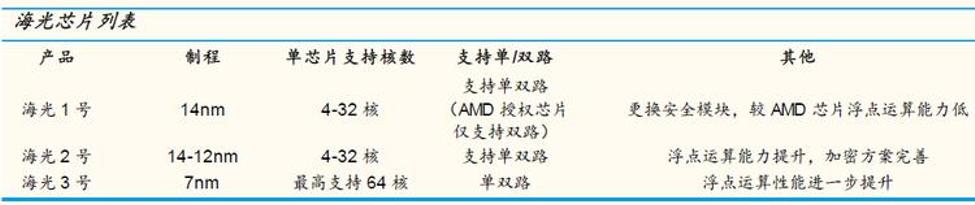

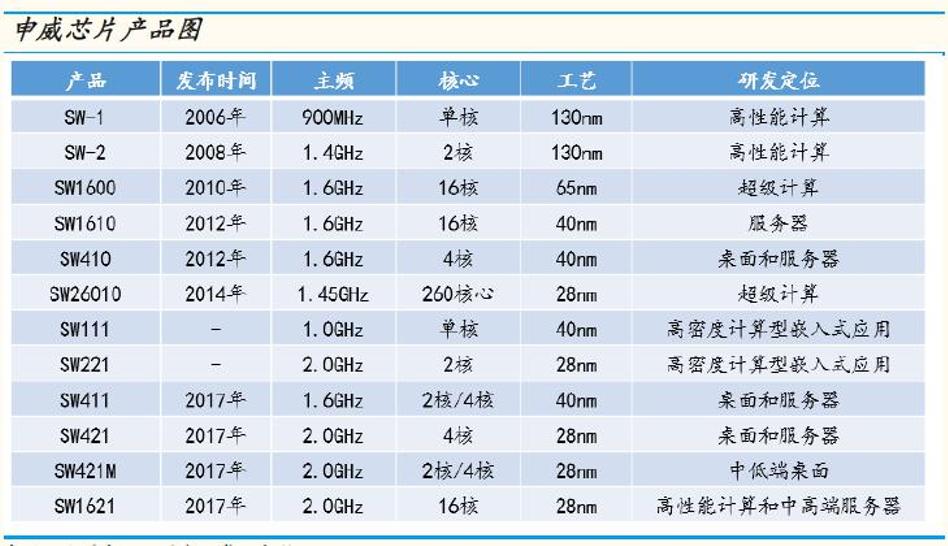

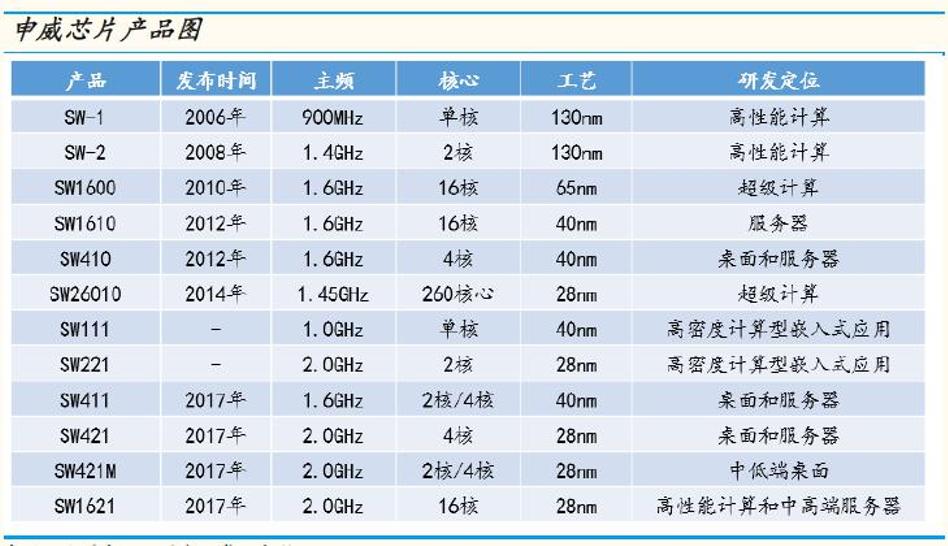

申威处理器是在国家“核高基”重大专项支持下,由上海高性能集成电路中心,采用自主指令集,研制的具有完全自主知识产权的国产处理器系列。现已形成申威高性能计算处理器、服务器及桌面处理器、嵌入式处 理器三个系列的国产处理器产品线,以及申威国产 I/O 套片产品线。 申威CPU长期创新可信,但生态建设存在难度。2006 年,背靠科技部和上海市政府的上海高性能集成电路设计中心首次成功研制出基于DEC公司Alpha 架构的申威1 单核 CPU,130nm工艺,主频 900MHz 。

申威作为军方专供CPU厂商,军队大部分机密设备均使用申威处理器,因此出于安全性能以及知识产权角度,申威在研发出第一代基于 Alpha 指令集的 CPU 后,将指令集替换为自研的自主可控申威64位指令集,完全区别于原有Alpha 指令集。 因此,基于完全自主指令集架构的申威 CPU 研发能力不受限制,不受美国制裁的威胁,可以为军队、党政机关等高机密、关键行业持续稳定提供支撑,并已经开展了产业化推广。但由于申威是唯一一个基于申威64位指令集打造的国产CPU厂商,因此后续在 独立生态建设上将存在一定难度。

申威SW2601 是中国首个采用国产自研架构且性能强大的计算机芯片。SW26010采用 260核心众核架构,乱序执行架构,频率 1.45GHz ,整个处理器包括 4 个 MPE管理单元、 4个CPE计算单元及4个MC内存控制器单元组成,总计260个核心。 申威在服务器领域向上至超算领域的应用场景中性能强大,优势较为明显。2016年6 月20日,搭载了申威 SW26010 以及国产操作系统神威睿思的神威太湖之光获得全球超级计算机第一名,并持续4 年。神威太湖之光峰值计算速度达每秒12.54 亿亿次,是全球首台峰值计算速度超过十亿亿次的超级计算机,软件硬件并行,均为申威自主设计。

2020年1月,申威与中国电科进行了对接。目前,中国电科已经成立中电科申泰公司,负责申威处理器的产业推广工作。2020年7月29日,申威全国首条服务器规模化生产线在上海松江区正式启用。这标志着中国电科贯彻落实国家战略要求,实现了申威服务器规模化生产。目前已建成的规模化生产线年产能超过4万台。申威与多家厂商进行适配,国产处理器得以推广应用的关键在于生态的丰富与否。为应对这一问题,申威推出了自研的操作系统,实现了从处理器到操作系统,在到上层应用软件的国产化。近期,多家厂商与申威处理器进行兼容认证,涉及操作系统、存储等软件硬件领域,例如统信、联想、大道云行、鼎甲等。目前,申威处理器适配的操作系统有中标麒麟、统信UOS及深度deepin。

6、兆芯

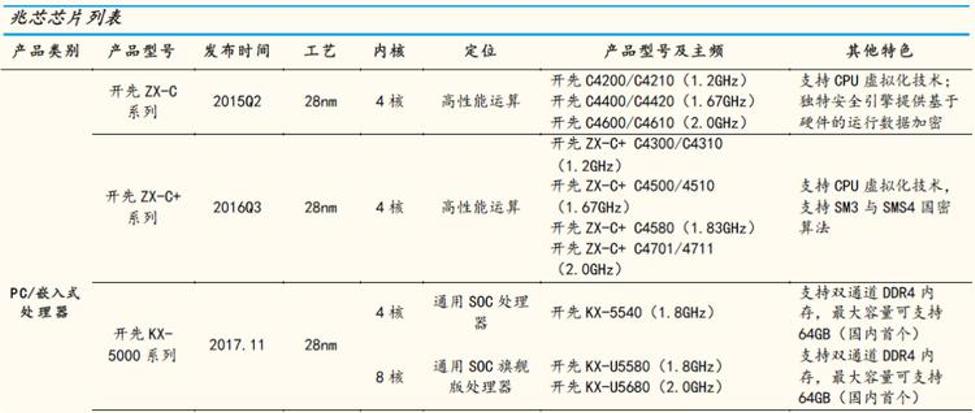

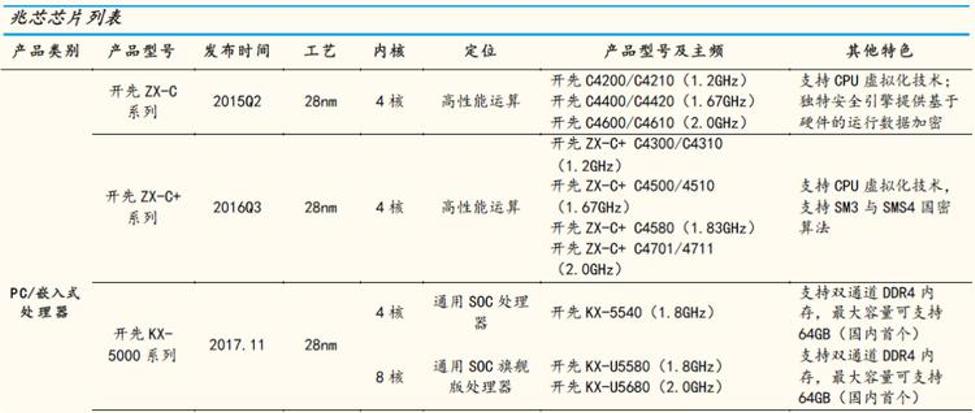

上海兆芯集成电路有限公司(简称“兆芯”)于2013年成立,由上海联合投资有限公司(隶属于上海市国资委)和台湾威盛电子共同成立,总部位于上海张江,在北京、西安、武汉、深圳等地设有研发中心和分支机构。目前,上海市国资委持股比例为 85.24% 。威盛电子是台湾老牌芯片公司,是除 Intel 、AMD之外,唯一一家拥有X86 架构授权的公司,也是除高通之外,唯一一家拥有CDMA基带授权的公司。 兆芯的技术源自 VIA,通过技术引进、仿制,再修改原始设计,最后自主创新,致力于通过技术创新与兼容主流的发展路线,为行业用户提供通用处理器和配套芯片等产品。公司成立以来,兆芯已成功研发并量产多款通用处理器产品,并形成“开先”、“开胜”两大产品系列。

2019年6月,兆芯发布开先KX 6000,开胜KH 30000系列处理器,是首款主频达到3.0GHz 的国产通用处理器,也是业内第一款完整集成 CPU、GPU、芯片组的 SoC 单芯片国产通用处理器,其单芯片性能相比上一代产品提升了多达50%,同频下的性能功耗比则是上代产品的3倍,产品性能与国际主流的 Intel i5水平相当。兆芯KX7000频率3.7GHz,性能媲美10代酷睿8核的i5-10100,从性能本身来看,确实是这个比龙芯3A6000系列要强一些。支持DDR5,集成了GPU,支持DirectX12、OpenCL 1.2、OpenGL 4.6以及H.265硬件编解码。意味着兆芯的I/O接口也较为先进,集成了核显之后,不需要另外再配显卡,成本也能够降低一些。

兆芯前身是台湾VIA(威盛)在上海的子公司。2013年,正在严重亏损VIA(威盛)与上海国资委合作,把上海子公司升级成合资企业。此举解决国内以往有钱也买不到CPU技术的难题,也使VIA摇摇欲坠的财务状况得以改善。当时许多专家认为自主CPU发展多年,但性能和Intel/AMD仍然有巨大差距,将来也追不上世界主流。自主信息化建设“迫切”需要能满足桌面/服务器应用需求的CPU产品,因此,从兆芯开始,国产CPU发展政策全面倾向于引进技术。此后,中晟宏芯、华芯通、海光等相继成立,飞腾放弃以SPARC开源IP为基础自主迭代,改用ARM架构。国内最大整机企业联想一向支持主动融入国际,对兆芯、海光、飞腾均有投资。

VIA的CPU技术远远落后于Intel,产品全面溃败,但国产化替代的专属市场阻断了进口CPU,VIA的产品就重新拥有了地位。掌握在VIA美国子公司Centaur手中的CPU技术,在面对Intel时毫无价值,却明显超过当时国内自主CPU的水平。只要每次交易的成果只比当时的自主CPU高出一线,有限的技术储备就能长期维持兆芯的优势——直到国内自主CPU超过美国Centaur的水平。

自主CPU虽主频比较低,但每GHz的通用性能在2015年就已经超过了Centaur的设计,Centaur的价值迅速降低。2019年自主CPU主频仍然不高,但每GHz的性能达到兆芯的2倍,单核性能小胜引进技术的产品。Centaur没有老本可吃了,几乎完全失去了存在的意义。剩余的x86技术资料(不含专利权)被VIA在2020年10月出售给了兆芯,2021年11月VIA打包卖掉了Centaur的技术团队,然后又甩卖Centaur的厂房和设备。但VIA仍保留着x86架构授权。因为Intel不允许x86授权扩散和转移,所以就算没有了Centaur,VIA也仍然必须一如继往地支持兆芯。

兆芯2013年4月27日成立,工信部网站2013年5月3日发布了《核高基重大专项实施管理办公室关于2014年课题申报的通知》。兆芯成立得恰逢其时,赶上了“核高基国家科技重大专项《面向事务处理型桌面计算机关键软硬件研发与规模应用》课题任务”发布。课题描述中对CPU没有了“自主创新”和“自主可控”等要求,取而代之的是“无知识产权纠纷”,“具备良好生态环境”,等新说法。单单“具有良好生态环境”这一条,就把龙芯、飞腾、申威这三家排除在了核高基之外,而引进的VIA 产品因为是x86架构,则具有得天独厚的优势。

为了解决国产计算机生态、产业化问题,刚刚成立的兆芯勇挑重担,作为牵头企业,带领联想、华力共同承担了这项总计投入57亿的重大任务。57亿多不多?其实不足Intel研发费用的零头!只是在兆芯横空出世之前,龙芯、飞腾、申威这三家十多年间零零星星总共只获得国家20亿资金扶持。但以往的实践证明了“创新的必要条件之一,就是高强度投入”,因此此次需要集中力量支持兆芯。

兆芯把VIA(威盛)的产品“VIA Nano X2”送去通过了有关专家的鉴定,证明了自己的资格和实力。VIA Nano X2的CPU核心名称是“Isaiah(以赛亚)”,VIA从2005就开始以这款核心为基础不断改进,推出多代多款产品。这次界定之后,兆芯把“Nano X2 C4350AL”更名为“开先ZX-A C4350AL”,VIA美国子公司Centaur设计的CPU就名正言顺地成为了国产CPU,Isaiah核心也成了国产自主的CPU核心,是技术引进的成功范例。

兆芯为了报答有关部门的知遇之恩,接连不断地推出了多个系列的CPU产品,主动争取在国产信息化建设中承担更重大的责任。也只有不断推陈出新,才能驱逐一直紧紧追赶的自主CPU产品。

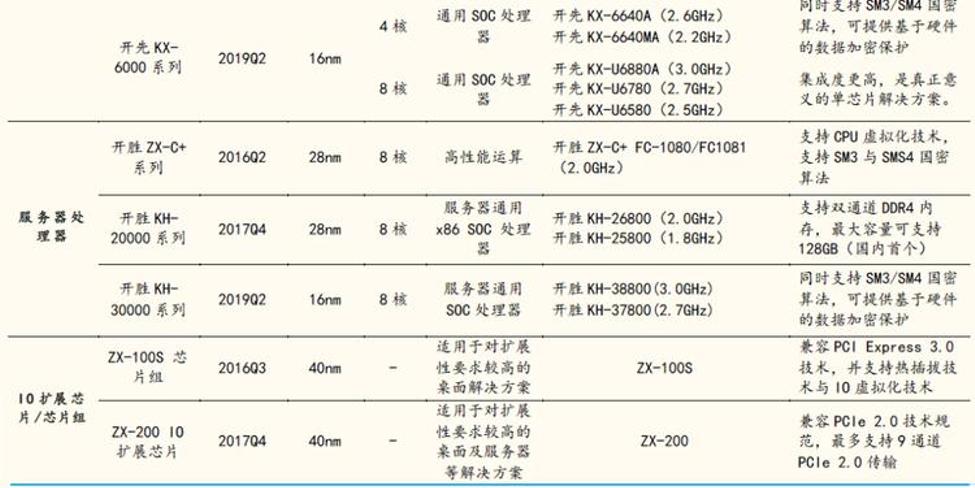

上表中是兆芯当前所有的产品系列,可以看出一个规律:

只要工艺没有提升,CPU的频率就没有提升;

通过增加核心数量,提高CPU整体性能。

因为国内CPU企业对7nm这样的新工艺心有余悸,8个核心也几乎是桌面CPU能保证有效性能的极限,所以兆芯2019年之后至今没有新的CPU产品问世。

2013年之后,自主CPU科研经费大幅度减少,后来只有申威深耕超算,用SW26010造出了登顶TOP500的“神威·太湖之光”。飞腾转投ARM架构,新产品的浮点性能与其它ARM产品没有区别,放弃了自己的骄傲。飞腾64核的服务器CPU也无法承担超算计算节点的重任,只能用在网络、前端等节点中。但是飞腾的服务器CPU毕竟有64个核心,整体性能在国产CPU中保持了多年领先。龙芯专注于提高CPU通用性能,是彻底放弃了超算。

龙芯2015年发布的3A2000的单核通用性能是3A1000的2.5倍,每GHz的性能比VIA Nano X2高30%以上,缺点是主频只有兆芯同期产品的一半。两年后1.5GHz的3A3000单核性能和兆芯同年的KX-5000系列相当了,但兆芯把核心数量翻了一番。直到龙芯4个核心的3A5000与8核的兆芯KX-U6780A打成平手,因单核性能高,在实际应用方面又能提供更佳体验,龙芯才算扬眉吐气。此时龙芯3A5000单核通用性能已经是3A1000的10倍。

在桌面计算机中,核心数量远没有单核性能重要。超算无数的并行任务之一,对桌面计算机就是灾难。桌面计算机上运行的程序,任务规模小,相当部分任务无法拆分成并行处理,只能单核单线程运行。有的任务虽然可以并行,或者同时运行多个程序,可是计算机的软件和硬件,总会有各种因素降低并行性能。无论多少个核心、多少个线程,有的时候甚至只能顺序运行。

“单核强、核心少”与“单核弱、核心多”的CPU在实际使用中的区别,许多资深电脑用户都有深刻感受。使用专业的性能评估软件,则可以量化它们的差距。现在桌面电脑上,视频、音频、图像、AI、3D等应用场景越来越多,对浮点性能的需求也越来越高。过去了这么多年,自主CPU的浮点性能有变化吗?飞腾转向ARM之后,原本引以为傲的浮点性能不见了,与其它的ARM CPU没有什么区别。龙芯着重提高通用性能,单核每GHz的浮点峰值还和10年前的3B1500完全一样。申威深耕超算,继续增强浮点,桌面CPU也没有落下。无论是实际的程序运行,还是各种性能测试,都证明了单核性能的重要性。

2020年10月,兆芯又花了17亿人民币向VIA购买技术。包括“部分x86芯片组相关技术、资料等IP产权(不含专利权)”;还包括“部分x86处理器相关技术、资料等IP产权(不含专利权)”。VIA在2021年11月把Centaur的技术团队卖给了Intel,之后又出售厂房和设备,完全放弃了继续研发CPU的能力。

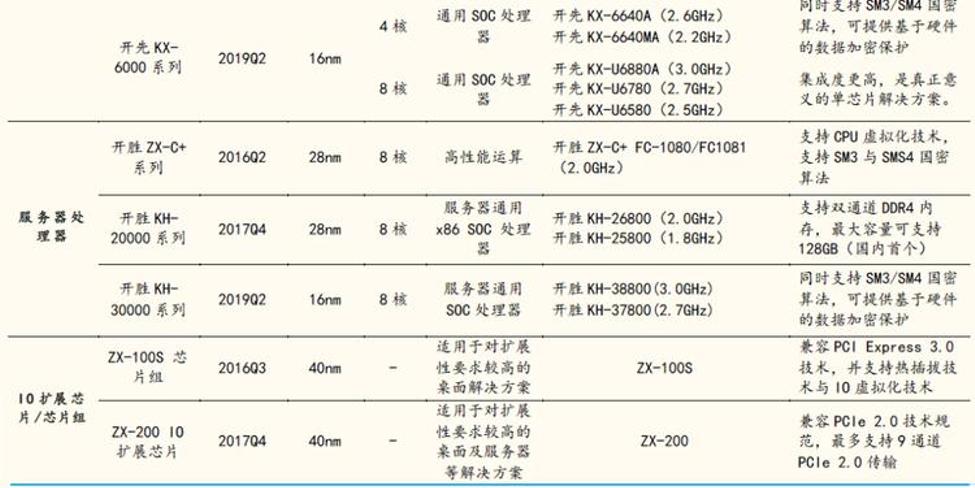

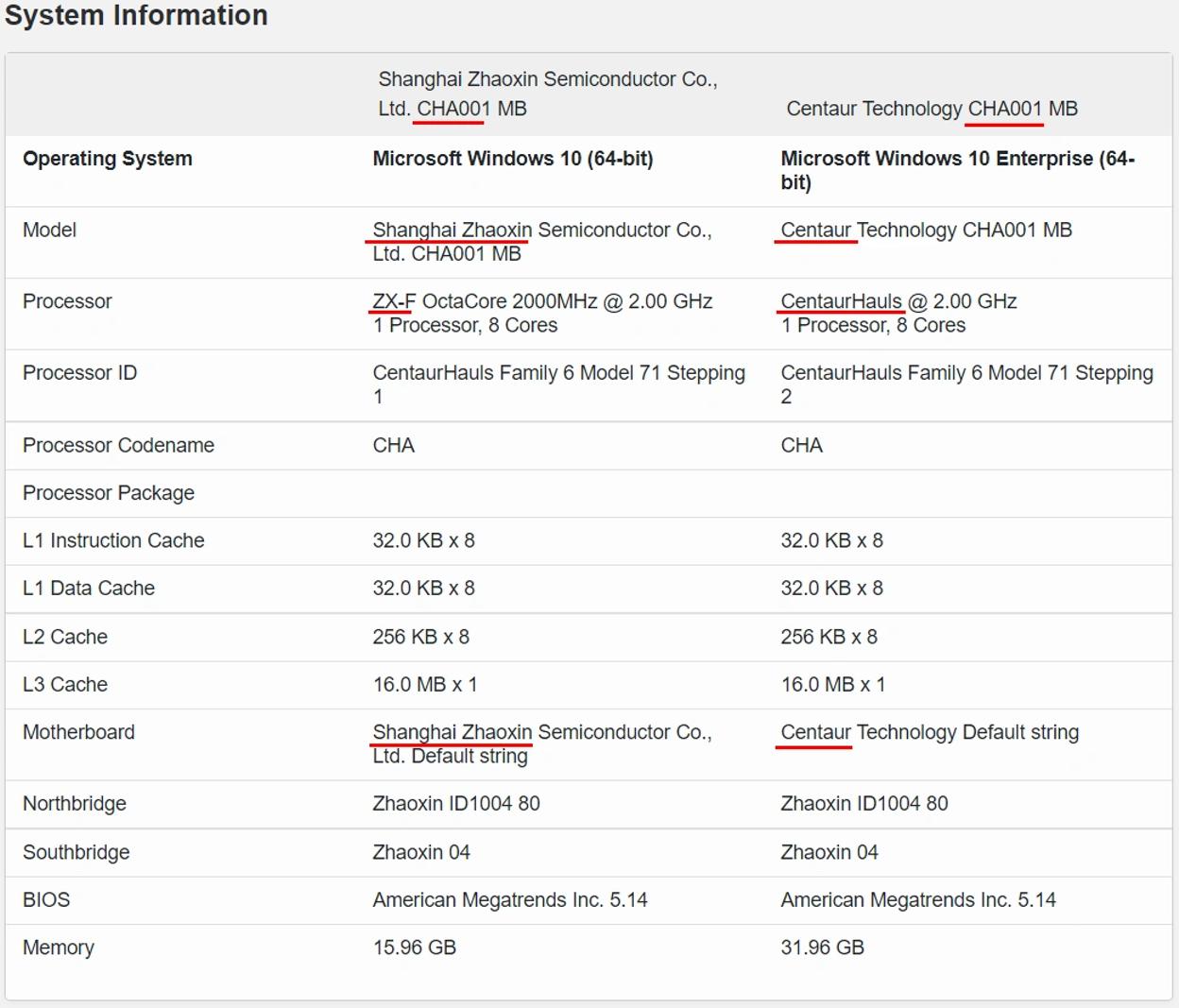

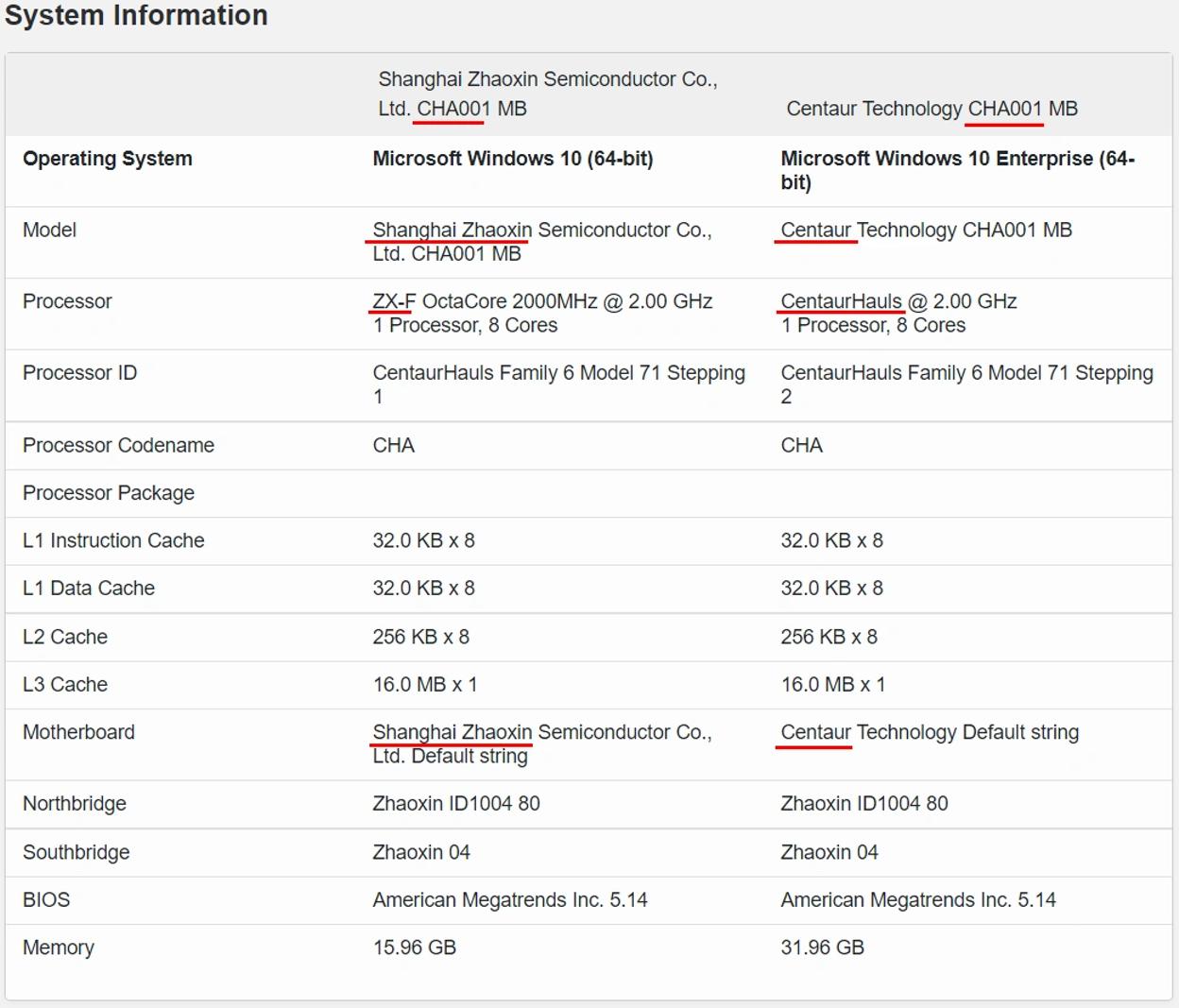

下面的截图是来自GeekBench网站的CPU信息。左边是兆芯ZX-F,兆芯现有的CPU产品从ZX-A到ZX-E,ZX-E就是KX-6000系列。那么ZX-F就一定是KX-7000系列——兆芯的下一代产品。右边是Centaur的CHA,两者的标题上都有“CHA001”这个代号,虽然两款CPU的名称有区别,但“Processor ID”都是“CentaurHauls”,一点都不含糊。x86架构中有一个cpuid指令用来读取CPU信息,下面关于CPU的信息都是使用cpuid指令得到的。

“Vendor ID”也叫“厂商ID”,是CPU核心设计厂商的标识;Intel的都是“GenuineIntel”,AMD的都是“AuthenticAMD”。VIA/Centaur/兆芯的“Vendor ID”都是“CentaurHauls”。用“Family”、“Model”进一步确定CPU核心的身份。“Stepping”是标识核心的改进版本,与其它信息共同组成了CPU核心的唯一身份标识。

只是由于x86架构授权不能转卖,VIA就不能彻底放手离开兆芯,否则兆芯就不能合法地设计、生产、销售x86架构的CPU产品。兆芯的传承起至1980年,那一年美国Integrated Device Technology(IDT公司)成立。1988年美国Cyrix公司成立。这两家公司都设计x86架构CPU,以性价比与Intel产品竞争。威盛(VIA)在1999年6月先后买下Cyrix微处理器设计部门和Centaur(从前的IDT)后,合并为VIA在美国的处理器研发总部,仍然叫作Centaur。这是第一次传承转移,然后VIA把Centaur在x86方面的技术成果全盘出售给兆芯,完成了第二次衣钵传承。VIA美国设计中心Centaur,中文意思是“半人马”。它在被VIA抛弃前产出的最后精华,就是Centaur在2019底发布的x86 CPU核心,内部代号是CNS。Centaur把自己设计的AI模块与CNS核心集成在一块CPU上,CPU的代号是CHA。CHA在2019年就有了样品,7nm工艺,8核主频2.2GHz。

国产RISC-V芯片,正式取代替代X86、ARM芯片

2025年4月长城汽车南京工厂的流水线上,一颗刻着"紫荆M100"的RISC-V芯片被装入新能源汽车电控系统。这看似平常的生产瞬间,却暗藏半导体产业的世纪变局——当美国商务部还在为X86架构的出口管制争吵时,中国车企已用开源技术撕开了垄断铁幕。从长城到东风,从国芯科技到阿里平头哥,这场"换道超车"的芯片革命,正在颠覆统治全球四十年的X86与ARM霸权。

被垄断的芯片江湖

过去四十年,全球芯片市场上演着"二人转":英特尔X86掌控90%的PC市场,ARM架构占据95%移动终端份额。这种技术霸权背后,是随时可能被掐断的"技术脐带"——X86受美国出口管制,ARM虽属英国却需遵循美国意志。2018年中兴被断供、2020年华为遭制裁,都在警示没有自主架构的芯片产业,如同空中楼阁般脆弱。

美国商务部数据显示,2024年中国进口芯片支出仍高达4300亿美元,但这份账单背后藏着更深的焦虑:每卖出一台搭载X86处理器的服务器,就要向英特尔支付15%的专利费;每颗ARM架构的手机芯片,需向英国ARM公司缴纳2.5%的授权费。这种"抽血式"的商业模式,倒逼中国芯片产业必须破局。

开源架构的"诺曼底登陆"

转机出现在2010年,加州大学伯克利分校推出的RISC-V开源指令集,像一把利刃刺入垄断铁幕。无需授权费、可自由修改的特性,让中国工程师第一次看见"换道超车"的可能。到2025年,中国RISC-V联盟成员激增至356家,芯片出货量突破50亿颗,在物联网、边缘计算等领域撕开缺口。

真正的突破点选在汽车电子领域。中国新能源汽车年产量突破2000万辆,车规级MCU芯片需求达43亿颗,这为RISC-V提供了天然试验场。长城汽车的紫荆M100、东风DF30、国芯科技的CCFC3009PT,这些基于RISC-V的芯片已通过ASIL-D级车规认证,性能对标国际大厂的ARM架构产品,成本却降低28%。就连德国博世都开始评估RISC-V在ESP系统中的替代方案。

从实验室到流水线的逆袭

这场替代绝非简单的"国产替代"。睿思芯科2025年发布的"灵羽"服务器芯片,采用全自研64核设计,算力比肩英特尔至强系列,却将功耗控制在同性能X86芯片的60%。阿里平头哥的玄铁C930芯片更实现历史性跨越——在SPECint基准测试中,单核性能达到19.9/GHz,超越ARM Cortex-A76的15.7/GHz。

生态建设也在加速破冰。华为鸿蒙系统已原生支持RISC-V架构,统信UOS完成对"灵羽"芯片的适配,就连微软都宣布Windows 12将兼容RISC-V指令集。这种"农村包围城市"的策略,让RISC-V在五年内建立起覆盖MCU、AI加速器到服务器的产品矩阵。

技术霸权的黄昏

X86与ARM并非坐以待毙。英特尔紧急推出"X86开源计划",允许中国企业免费使用22纳米以下制程专利;ARM则宣布对中国车企实行"阶梯式授权费"。但这些补救措施难掩颓势——2025年一季度,中国RISC-V芯片在工控领域市占率已达37%,新能源汽车电控系统渗透率突破21%。

更深远的影响在于产业链重构。中芯国际14纳米RISC-V芯片良率达94.3%,上海微电子28纳米光刻机进入量产,华为"鲲鹏"EDA工具实现RISC-V设计全流程国产化。这种从架构到制造的垂直整合,让美国半导体协会不得不承认:"中国正在用开源生态重构游戏规则。"当特斯拉上海工厂开始测试RISC-V域控制器,当德国大众与睿思芯科签署10亿美元订单,这场芯片战争的结局已逐渐清晰。正如倪光南院士所言:"X86用20年征服PC,ARM花15年统治手机,RISC-V正开启第三个纪元。"

本节转载自:Hardy 智能计算芯世界(2021-02-03)

2023年数据显示,当前电脑CPU市场中,英特尔与AMD占据90%以上的市场份额,而苹果M系列芯片则占据5%以上的市场份额,留给国产CPU的份额只剩下不到3%。在这3%的市场里,其实有很多国产CPU品牌;最著名的是最重要的六家,分别是龙芯、兆芯、申威、海光、华为鲲鹏和飞腾。这6大CPU有4种不同的架构,分别是X86、ARM、MIPS、alpha、龙芯自己开发的LoongArch、申威自己开发的SW64。除了这六大国产CPU之外,还有RISC-V架构芯片等,也在不断发力。可以说这3%的市场份额,是国产CPU品种最齐全的。

从任何芯片发展的角度来看,芯片产业本质上都是赢家通吃的格局。当然不可能在所有类型的产品上都取得成功。

六大国产CPU各有侧重点,比如鲲鹏、海光、飞腾主要面向服务器市场,申威主要用于超算,兆芯、龙芯侧重于桌面PC。国产 CPU 领域已形成四大主流流派:x86 流派以兆芯、海光为代表。兆芯传承自威盛,手握永久 x86 授权。海光则与 AMD 合作,引入 Zen1 架构及 x86 授权。

ARMv8 阵营中,华为鲲鹏与中国电子飞腾堪称双雄。华为鲲鹏依托 ARM 公版架构,深度优化。飞腾另辟蹊径,买断 ARM 指令集后,凭借自身卓越的研发实力,逐行编写代码。

MIPS 以龙芯为领军者,龙芯买断 MIPS 指令集后,加以深度魔改,走出一条自主创新之路。

Alpha 流派以申威为代表,专注于高性能计算领域。

1、天津飞腾

天津飞腾是国产自主安全主力芯片厂商。飞腾专注于ARM芯片研发,是中国最早获得 ARMv8 指令集架构授权的芯片设计厂商,主要致力于国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务,产品广泛应用于计算机终端与服务器。目前国内完全自主设计的芯片厂商仅飞腾、龙芯、海光、兆芯和申威等寥寥数家,飞腾在CPU、JS引擎性能、 HTML5 兼容性等方面全面领先其他厂商 。 飞腾产品覆盖高性能服务器CPU 、高能效桌面CPU和高端嵌入式 CPU 等。飞腾是国内通用CPU里面谱系最全的CPU厂家,包括高性能服务器CPU 、高效能桌面CPU 、高端嵌入式 CPU ,能为从端到云的各类设备提供核心算力支撑 。目前,主推产品是面向服务器的FT 2000+64、面向桌面终端的FT2000四核和面向嵌入式的FT2000A两核。

飞腾CPU是PK体系信息系统的核心。飞腾的CPU芯片架构和国际主流 ARM 指令集接轨,而内部则是完全自主研发的“飞腾内核”。架构和国际主流接轨,保证了芯片接口的通用性,产品能更好地融入国际市场和生态环境;自主研发内核,则保障了芯片的自主性和可控性。基于自主研发的处理器内核,飞腾拥有高性能服务器 CPU 、桌面 CPU 和高端嵌入式 CPU完整的产品谱系,并与国内软硬件厂商完成适配和产品业化研发,使得基于飞腾芯片的产品性能上可以达到替代国外产品,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑,为我国构建安全、自主、可控的国产化计算平台奠定了基础。

目前飞腾已经与国内众多厂家开展合作,携手合作伙伴构建繁荣开放的生态,合作伙伴数量超过 1000 家、累计研制了 6 大类 900 余种整机产品,已经适配和正在适配的软件和外设超过 2400 种,飞腾已经建立起云端边和嵌入式全栈解决方案图谱。2020H1,公司业绩大幅增长。2020 年上半年,公司已实现营收 3.5 亿元,超过19 全年营收,下半年将继续保持增长势头,年底实现全年出货量100 余万片,营收 10 亿元目标。

2021年以来,飞腾对高性能服务器CPU 、高效能桌面CPU和高端嵌入式CPU等三条产品线进行了全面品牌升级。高性能服务器CPU统一以飞腾腾云S系列命名(为服务器和数据中心提供强算力、高并发的计算服务)、高效能桌面CPU产品线统一以飞腾腾锐 D 系列命名(打造高性能、高安全的单用户极致体验)、高端嵌入式产品线统一以飞腾腾珑 E 系列命名(提供定制化契合各行各业嵌入式应用的解决方案)。腾龙、腾锐、腾珑并驾齐驱,三线齐飞 。

2020年7月23日,飞腾发布腾云系列第一代高可扩展多路服务器芯片腾云 S2500。与 FT 2000+相比性能大幅提升,扩展支持2路-8路,一台服务器整机最多可以支持8 颗S2500芯片直连构成多路服务器,片内集成64MB三级Cache ,支持8个DDR4 3200 存储通道。在整机性能方面,双路的SPECint分值为1000+增长至原来的2倍,四路的SPECint值为 1800+,是原来的 3.5 倍。 在分布式数据库性能方面,双路服务器的 tpmC 值达到 98000 ,线性提升至原来的 2 倍,四路的 tpmC 值达到176000,增长至原来的4倍。 在云桌面支持方面,双路服务器支持虚拟机70个,是原来的2.5倍,四路服务器支持140个,是原来的5倍。

未来三年的产品规划:腾云 S系列将有两款核心产品(腾云 S5000和腾云S6000)、腾锐D系列有两款核心产品(腾锐 D2000 和腾锐D3000)、腾珑E系列(腾珑E2000和腾珑 E3000)。

飞腾基于ARMv8指令集自主研发处理器内核,内置硬件级安全机制,并遵循自主定义的安全架构标准。全自主设计的处理器内核,支持多核心设计。在六大国产CPU架构(飞腾、龙芯、兆芯等)中,飞腾与华为鲲鹏同属ARM架构阵营。

2023年1月,据飞腾宣布,自 2019 年飞腾启动软件兼容性互认证工作以来,截至 2022 年底,超过 3000 款国产软件产品与飞腾完成兼容性适配认证。

飞腾CPU产品具有谱系全、性能高、生态完善、自主化程度高等特点,主要包括高效能桌面、高性能服务器、高端嵌入式和飞腾套片四大系列。2020年7月,飞腾公司对三大CPU产品谱系(高性能服务器「腾云S系列」、高效能桌面「腾锐D系列」、高端嵌入式「腾珑E系列」)进行了全面的品牌升级。高性能服务器CPU产品线统一以飞腾“腾云S系列”进行命名;高效能桌面CPU产品线统一以飞腾“腾锐D系列”进行命名;高端嵌入式CPU产品线统一以飞腾“腾珑E系列”进行命名。

腾锐D2000就是面向桌面端的CPU,16nm工艺,最多拥有64个FTC663核心,支持2-8路并行,最多可拥有128-512核心,主频为2.0-2.2GHz,三级缓存为64MB,支持八通道DDR4-3200MHZ内存,功耗约为150W。在核心架构方面,腾锐D2000与腾云S2500几乎一样,都是基于FTC663内核打造的(与FT-1500A/4、FT-2000/4定位类似)。但制程工艺从原本的16nm升级成14nm,规格也得到了相应的提高。集成了8个自主研发的高性能内核,兼容64位ARMv8指令集,主频也从S2500的2.0-2.2GHz提升到了2.3-2.6GHz。 L2级缓存也从4MB翻番到了8MB,但L3级缓存仍然保持在4MB(每两个核心共享2MB L2级缓存,所有核心共享4MB L3级缓存)。

在扩展方面,据悉腾锐D2000是目前腾锐D系列中,数据接口最丰富一款型号。它拥有34路PCIe 3.0总线(最多可以拆分为八个端口),集成了两个千兆网络控制器。支持板载RAM,内存规格最高支持双通道DDR4/LPDDR4,频率为3200MHz。并且还支持QSPI、HDAudio、SPI、CAN、UART、I2C、GPIO等各种数据输入输出模块。

然后是功耗方面,由于腾锐D2000的本身定位并不是顶级旗舰,所以其热设计功耗(TDP)比较保守,仅为25W (但仍比FT2000/4的10W要高),并且还支持DVFS技术。DVFS即动态电压频率调整,可根据实际应用的需求,动态调整频率和电压,获得更高能效。而在外观规格方面,由于腾锐D2000采用了14nm的制程工艺,所有它集成了8.8亿个逻辑门,内核面积为12.7×10.4=132平方毫米。并且还采用了FCBGA整合封装样式,芯片尺寸35×35毫米,拥有1144个引脚(与上代保持完全兼容,可无缝升级)

在安全方面据官方介绍,腾锐D2000不但支持了完整的「国密算法」(包括SM2、SM3、SM4、SM9等),而且还內建了PSPA 1.0安全架构。其中包括可信计算、硬件漏洞免疫抗攻击、全周期管理、密码基础、量产安全等多个方面。

而在性能方面,腾锐D2000实现了一次大飞跃,不仅完胜了上一代4核心的FT-2000/4,而且也将16核心的FT-1500A/16打的体无完肤! 其带宽达18.7GB/s,SPECint测试成绩97.45,SPECfp测试成绩94.62,接近原来的2倍。除此之外,腾锐D2000还是一款面向全方位的CPU。 它不仅可用于高性能的台式PC、笔记本等,同样适用于更加专业的服务器和嵌入式领域,比如图形工作站、高端交换机、5G基站、电力网关、金融自助终端等等。

2、华为鲲鹏

华为基于ARM 架构,研发五大芯片族,实现全场景布局。华为自研芯片产品主要包括服务器芯片鲲鹏系列、手机 SOC 芯片麒麟系列、人工智能芯片昇腾系列、 5G 基站芯片天罡系列、 5G 终端芯片巴龙系列等以及一系列专用芯片,如凌霄芯片、 NB IoT 芯片、视频编码解码芯片以及 SSD 控制芯片等。 Kunpeng 处理器从指令集和微架构两方面进行兼容性设计,兼容全球 ARM 生态,并围绕 Kunpeng 处理器打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族,实现全场景处理器布局。

华为从 2004 年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片,历经 16 年,累计投入超过 2 万名工程师,形成了目前以“鲲鹏 昇腾”为核心的基础芯片族。 作为鲲鹏计算产业底座的 Kunpeng 处理器,华为持续重点投入以满足市场对于新算力的需求。目前鲲鹏系列已经实现量产的有 Kunpeng 912 、Kunpeng 916 、 Kunpeng 920 、 Kunpeng 920s ,而Kunpeng 920Lite 、Kunpeng930及 Kunpeng 930s 目前 仍在研发中, Kunpeng 930Lite 尚在规划中。

最新鲲鹏920芯片已实现通用计算最强算力,性能优于其他厂商的同类型芯片。2019 年,华为发布最新鲲鹏 920 处理器。这款鲲鹏 920 基于ARMv8 指令集,是行业内首款 7nm 数据中心 ARM 处理器,由华为自主研发设计,采用多发射、乱序执行、优化分支预测等多种手段提升单核的性能。鲲鹏920拥有64个内核,集成8通道DDR4,可以提供多个接口主频可达2.6GHz,总带宽 640Gbps,保证了920超强算力的高效输出。

此外,在 Memory子系统上也进行了大量的优化,采用当前典型的3级Cache 的架构,对 Cache 大小以及延时进行了优化设计。鲲鹏920面向数据中心,主打低功耗强性能,性能达到业界领先水平,尤其是整型计算能力,业界标准SPECint Benchmark 评分超过930 ,超出业界标杆 25%同时能效优于业界标杆30%。并已经针对大数据、分布式存储、数据库及云服务等场景进行了欧化,通过软硬协同进一步提升处理器的性能。

鲲鹏920已实现性能超越Intel系列X86 芯片。鲲鹏芯片算力维度方面在非 X86 架构芯片中明显领先,且发展至目前已经达到可以与 X86 芯片相匹配的性能。鲲鹏 920 芯片基于ARM v8架构,各方面性能优异。目前从整体性能上看,鲲鹏 920 与芯片龙头 Intel 公司所生产的芯片相比较而言,48核鲲鹏 920 与 Intel 至强 8180 性能相当,但鲲鹏 920 能耗比对方低 20%,而 64 核的鲲鹏 920 测试性能要远优于 Intel 至强 8180。这证明 ARM 架构已经具备赶超 X86 架构性能的能力。

从2019 年开始一直加速各行业生态的适配,在政府端进行得较为充分完善。目前在操作系统方面,推出了自主研发的欧拉服务器操作系统,但欧拉操作系统与鲲鹏产业合作伙伴诚迈科技的统信UOS 、中国软件的麒麟操作系统并不矛盾,华为将借助鲲鹏 920 与这些国产操作系统的适配来构建起强大的鲲鹏生态。

目前基于统信UOS 、华为鲲鹏平台的整机、应用、外设的适配已经超过1000款,在日常办公领域已经完全具备替换 Windows系统的能力。 华为是ARM服务器芯片领域的领军企业,其产品已经服务于国内多个领域 。移动领域,华为海思的麒麟芯片已经通过华为高端手机 Mate 系列、 P系列打响自身品牌;服务器与云计算领域,华为陆续发布的鲲鹏系列和昇腾系列芯片,基于 ARM 架构,分别用于服务器和云计算市场 。然而,在不断加剧的国际封锁 和美国制裁下,华为鲲鹏的发展蒙上了一层不确定性。

3、龙芯

国内最早自主研发芯片厂商,于2001年在中科院计算所开始研发,得到了中科院、863、973、核高基等项目大力支持,完成了十年的核心技术积累。2010 年,中国科学院和北京市政府共同牵头出资,龙芯中科技术有限公司正式成立,开始市场化运作,旨在将龙芯处理器的研发成果产业化 。

龙芯CPU采用MIPS体系结构,产品现包括龙芯1 号小 CPU 、龙芯2号中CPU和龙芯 3 号大CPU三个系列,此外还包括龙芯 7A1000 桥片 。产品方面,龙芯目前共推出3代CPU产品, 2017年4月发布面向桌面服务器应用的龙芯3号处理器的最新升级产品龙芯3A3000/3B3000 ,其中,龙芯 3A3000 基于中芯 28nm FDSOI 工艺,自主 GS464E 架构(自主指令系统 LoongISA),设计为四核 64 位,主频 1.5GHz ,功耗仅 30W ,是目前国产CPU中单核 SPEC 实测性能最高的芯片之一。 2019年12月,龙芯推出首款基于 GS464v 微架构的四核处理器 3A4000 相比上一代 产品实测性能提高 一倍 。预计 2020 年 年底将 推出 3A5000/3C5000,其工艺改进提高主频至 2.5GHz ,核数提升至 16 核。

相比龙芯3A3000 处理器,龙芯3A4000 性能翻倍。龙芯3 A4000相比3A3000的 GS464e 微架构,进一步优化流水线,提升运行频率,加强对虚拟化、向量支持、加解密、安全机制等方面的支持。其芯片整体实测性能提升一倍左右。

在某些测试项目中,龙芯3A4000 的速度超过了3A3000 的三倍,比如hmmer 测试,3A4000 的速度是3A3000 的 3.6 倍,这是因为龙芯 3A4000 的向量指令在发挥作用。但与 Intel i5 7200U处理器相比,龙芯3A4000处理器性能 还存在一定差距。 从测试结果可以看到,3A4000 处理器单核整数性能只有 i57200U的 60%, 浮点性能只有后者的50% 。但考虑到 Intel i5 7200U睿频频率高达3.1GHz,处理器的每GHz 性能为整数10.64分,浮点12.6 分;3A4000 处理器核的同主频性能已经能够达到 i5 7200U 处理器的80%-90%。2023年下半年龙芯推出了龙芯3A6000系列,性能媲美十代酷睿i3-10100F,限于频率低,只有2.5GHz,同频情况下甚至能打平4核的12代酷睿。

龙芯 3A6000 采用了与其前代产品 3A5000 相同的 12 纳米制造工艺。在性能模拟测试中,3A6000 的整体性能比上一代产品 3A5000 提高了 30%,浮点性能提高了 60%。3A5000 是一款桌面级处理器,有四个处理器内核,每个内核基于 64 位 LA464 架构,包含四个定点算术单元、两个 256 位矢量算术单元和两个内存单元。该处理器的时钟频率为 2.3 GHz 至 2.5 GHz。内存频率为 3.2 GHz,一级缓存为 64 KB,二级缓存为 256 KB,三级缓存为 16 MB。功耗为 35 W。总体而言,龙芯 3A5000 的性能与英特尔 i5-7200h 处理器相当。两款芯片的频率相同,均为 2.5 千兆赫。在测试中,龙芯 3A5000 的单核性能为 1772 分,i5-7200 的单核性能为 1765 分,两者的多核性能也比较接近。

中国开发自己的处理器的历程始于 20 世纪 50 年代和 80 年代,当时计算机完全自主,用于大型国家项目,但没有进入市场。20 世纪 80 年代中期,中国启动了一项新的 "核心创造计划",以满足虽然广阔但缺乏自主性的市场需求。

2000 年,中国提出了新的芯片研发商业化和国产化战略。

2002 年,在胡伟武的领导下,龙芯项目组成立,开发具有完全自主知识产权的处理器,并逐步拓展市场。胡伟武和他的团队白手起家,克服重重困难,坚持自主研发。与主项目目前花费的数十亿美元相比,龙芯项目的初始资金仅为 100 万美元。幸运的是,毕业于中国科技大学的胡伟武博士自幼聪慧,喜欢解决疑难问题。他承诺,如果开发不出处理器,他愿意承担最终责任。

2002 年 8 月 10 日,"龙芯 1 号 "成功发射,龙芯团队成员热泪盈眶,该项目随后被列入国家 863 计划,资金也不再是问题。

2003 年 10 月:龙芯 2B 成功发布,标志着中国第一款 64 位处理器诞生,但其性能仅被英特尔奔腾 2 超越。

2006 年,国内芯片业受到 "汉芯事件"的冲击,许多项目不得不延期,研发人员不得不转行。胡伟武呼吁进行内部讨论,并强调必须尊重自主研发。同年 10 月,龙芯 2E 成功研制出与英特尔奔腾 5 处理器性能相当的芯片,受到科技部的表扬,鼓励公司继续攻克高性能芯片技术的瓶颈。

2008 年是龙芯中科成立之年,随后国产龙芯芯片逐步实现商业化,并迅速被军队和北斗导航系统采用。

2017 年,龙芯达到巅峰,工艺水平提升到 28 纳米,核心频率提升到 1.5 GHz。2020年,3A4000发布,主频进一步提升至2.0 GHz。

2020 年,龙芯成功研发出主频为 2.5 GHz 的 3A5000 芯片,将与英特尔的技术差距缩短至 5 年。

预计龙芯将于 2023 年推出 3A6000 芯片,进一步提升性能,缩小英特尔的领先优势。龙芯公司的逐步成功,有赖于坚持自主研发和接受全面的市场检验。

龙芯,家园自治的真谛

国内台式机和服务器处理器市场有龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯、飞腾等六大品牌,但真正实现自主创新的只有龙芯。芯片架构是设计、开发和制造的基础,也是建筑的基础。没有坚实的地基,就难以建成高楼大厦。架构在芯片行业的重要性不言而喻,它是芯片设计的基础和核心。然而,芯片架构目前在很大程度上被外国公司所垄断。90% 以上的市场由 ARM 和 X86 架构主导,RISC-V 也占有一席之地,但国产芯片架构所占市场份额不到 1%。国内处理器厂商大多采用国外架构技术。例如,海光和兆芯采用了英特尔和 AMD 的技术和专利--X86 架构;鲲鹏和飞腾采用了 ARM 架构;申威则宣称采用了被谷歌抛弃的 alpha 架构。

只有龙芯坚持使用自己的 LoongArch 架构,这保证了其芯片的完全自主性。为了验证 LoongArch 架构的自主性,龙芯已邀请第三方在 2020 年进行专家分析,并与 X86、ARM、RISC-V 和 MIPS 等国际主流架构进行比较。分析结果表明:LoongArch 架构的指令集、编码、格式和寻址方法都是原创设计;其指令和描述在表达方式上与其他架构有明显不同;LoongArch 架构没有侵犯国际主要指令集的知识产权。凭借 2000 多条自主设计的指令集,龙芯证明了其芯片的纯民族性,消除了市场的疑虑。

4、海光

海光信息技术有限公司成立于2014年10月,公司重要股东为中科曙光,持股36.68。海光信息主营高性能处理器,业务涵盖芯片领域的设计、制造和生产等环节,自主设计了“禅定” X86中央处理器。2016年4月,AMD宣布将与海光信息成立合资公司,授权其生产服务器处理器,AMD获得2.93亿美元的授权费。目前,海光资金以天津投资和曙光自有资金为主。 通过与AMD成立合资公司,变相获得X86内核授权 。由于Intel与AMD之间存在交叉授权协议,当AMD成立合资公司时,若AMD为非控股股东,则合资公司不能获得 X86 授权,只有 AMD 保持控股状态时,合资公司才能获得 X86 授权。因此最初合资的一项条件就是AMD控股合资公司。但如果由 AMD 控股了合资公司,那势必影响合资公司获得国家扶持的力度,而且一旦外资控股,其创新可信身份将存疑 ,很多国产项目将无法参与。

于是,AMD与海光达成了一个迂回的合作方案。首先,AMD与海光信息成立合资公司成都海光微电子技术有限公司(简称“海光微电子”), AMD持股51%,为控股股东,负责开发CPU核(享有AMD 现有的X86内核授权)。然后海光与AMD 另外成立一家由海光信息控股的合资公司成都集成电路设计有限公司(简 称“海光集成电路”),海光信息持股70% 。由海光集成电路购买海光微电子的 IP 授权,以此为基础开发CPU ,最终实现ARM卖 IP核的翻版。从而,既规避了Intel 的 X86 授权限制,又使得海光X86 CPU 成为内资公司开发的产品,满足创新可信要求。

海光的最大优势是其产品性能和X86丰富的应用生态。由于有 AMD 技术做后盾,AMD 授权给海光的是性能强劲的 Zen 的结构和代码,海光芯片性能优越,在国家级超算项目应用广泛(主要用于曙光服务器)。 2018年7月, AMD与天津海光合作后首款 X86 处理器 Dhyana (禅定)启动生产 Dhyana (禅定)基于超微(AMD)Zen核心架构开发,性能方面与AMD EPYC处理器相似,Linux维护者将EPYC 支持代码转移到Dhyana(禅定)处理器后可以成功运行,说明当时两款处理器差异相对较小。2019年6月,中科曙光与四川成都合作建立成都超算中心。2020年5月10日,中国电信 56314台服务器集采华为鲲鹏 920 芯片、海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器,首次将全国产化服务器单独列入招标目录。2020年7月1日,Intel停供服务器芯片,海光已开始向国内诸多服务器厂商供货。

海光处理器当下暂未受制裁影响,海光产品当下确定性相对较高,但X86架构的核心指令集仍然掌握在Intel和AMD手中,且海光未获得桌面产品授权,下一步海光将在现有架构基础上持续迭代创新,维持国产的优势。

5、申威

申威最初基于Alpha指令集架构,形成三个系列国产处理器产品线。成都申威科技有限公司,主要从事对申威处理器的产业化推广,核心业务包括申威处理器芯片内核、封装设计、技术支持服务及销售,小型超级计算机研发、测试、销售、服务及核心部件生产,基于申威处理器的软件、中间件开发,嵌入式计算机系统定制化产品服务,集成电路 IP 核等知识产权授权。

申威处理器是在国家“核高基”重大专项支持下,由上海高性能集成电路中心,采用自主指令集,研制的具有完全自主知识产权的国产处理器系列。现已形成申威高性能计算处理器、服务器及桌面处理器、嵌入式处 理器三个系列的国产处理器产品线,以及申威国产 I/O 套片产品线。 申威CPU长期创新可信,但生态建设存在难度。2006 年,背靠科技部和上海市政府的上海高性能集成电路设计中心首次成功研制出基于DEC公司Alpha 架构的申威1 单核 CPU,130nm工艺,主频 900MHz 。

申威作为军方专供CPU厂商,军队大部分机密设备均使用申威处理器,因此出于安全性能以及知识产权角度,申威在研发出第一代基于 Alpha 指令集的 CPU 后,将指令集替换为自研的自主可控申威64位指令集,完全区别于原有Alpha 指令集。 因此,基于完全自主指令集架构的申威 CPU 研发能力不受限制,不受美国制裁的威胁,可以为军队、党政机关等高机密、关键行业持续稳定提供支撑,并已经开展了产业化推广。但由于申威是唯一一个基于申威64位指令集打造的国产CPU厂商,因此后续在 独立生态建设上将存在一定难度。

申威SW2601 是中国首个采用国产自研架构且性能强大的计算机芯片。SW26010采用 260核心众核架构,乱序执行架构,频率 1.45GHz ,整个处理器包括 4 个 MPE管理单元、 4个CPE计算单元及4个MC内存控制器单元组成,总计260个核心。 申威在服务器领域向上至超算领域的应用场景中性能强大,优势较为明显。2016年6 月20日,搭载了申威 SW26010 以及国产操作系统神威睿思的神威太湖之光获得全球超级计算机第一名,并持续4 年。神威太湖之光峰值计算速度达每秒12.54 亿亿次,是全球首台峰值计算速度超过十亿亿次的超级计算机,软件硬件并行,均为申威自主设计。

2020年1月,申威与中国电科进行了对接。目前,中国电科已经成立中电科申泰公司,负责申威处理器的产业推广工作。2020年7月29日,申威全国首条服务器规模化生产线在上海松江区正式启用。这标志着中国电科贯彻落实国家战略要求,实现了申威服务器规模化生产。目前已建成的规模化生产线年产能超过4万台。申威与多家厂商进行适配,国产处理器得以推广应用的关键在于生态的丰富与否。为应对这一问题,申威推出了自研的操作系统,实现了从处理器到操作系统,在到上层应用软件的国产化。近期,多家厂商与申威处理器进行兼容认证,涉及操作系统、存储等软件硬件领域,例如统信、联想、大道云行、鼎甲等。目前,申威处理器适配的操作系统有中标麒麟、统信UOS及深度deepin。

6、兆芯

上海兆芯集成电路有限公司(简称“兆芯”)于2013年成立,由上海联合投资有限公司(隶属于上海市国资委)和台湾威盛电子共同成立,总部位于上海张江,在北京、西安、武汉、深圳等地设有研发中心和分支机构。目前,上海市国资委持股比例为 85.24% 。威盛电子是台湾老牌芯片公司,是除 Intel 、AMD之外,唯一一家拥有X86 架构授权的公司,也是除高通之外,唯一一家拥有CDMA基带授权的公司。 兆芯的技术源自 VIA,通过技术引进、仿制,再修改原始设计,最后自主创新,致力于通过技术创新与兼容主流的发展路线,为行业用户提供通用处理器和配套芯片等产品。公司成立以来,兆芯已成功研发并量产多款通用处理器产品,并形成“开先”、“开胜”两大产品系列。

2019年6月,兆芯发布开先KX 6000,开胜KH 30000系列处理器,是首款主频达到3.0GHz 的国产通用处理器,也是业内第一款完整集成 CPU、GPU、芯片组的 SoC 单芯片国产通用处理器,其单芯片性能相比上一代产品提升了多达50%,同频下的性能功耗比则是上代产品的3倍,产品性能与国际主流的 Intel i5水平相当。兆芯KX7000频率3.7GHz,性能媲美10代酷睿8核的i5-10100,从性能本身来看,确实是这个比龙芯3A6000系列要强一些。支持DDR5,集成了GPU,支持DirectX12、OpenCL 1.2、OpenGL 4.6以及H.265硬件编解码。意味着兆芯的I/O接口也较为先进,集成了核显之后,不需要另外再配显卡,成本也能够降低一些。

兆芯前身是台湾VIA(威盛)在上海的子公司。2013年,正在严重亏损VIA(威盛)与上海国资委合作,把上海子公司升级成合资企业。此举解决国内以往有钱也买不到CPU技术的难题,也使VIA摇摇欲坠的财务状况得以改善。当时许多专家认为自主CPU发展多年,但性能和Intel/AMD仍然有巨大差距,将来也追不上世界主流。自主信息化建设“迫切”需要能满足桌面/服务器应用需求的CPU产品,因此,从兆芯开始,国产CPU发展政策全面倾向于引进技术。此后,中晟宏芯、华芯通、海光等相继成立,飞腾放弃以SPARC开源IP为基础自主迭代,改用ARM架构。国内最大整机企业联想一向支持主动融入国际,对兆芯、海光、飞腾均有投资。

VIA的CPU技术远远落后于Intel,产品全面溃败,但国产化替代的专属市场阻断了进口CPU,VIA的产品就重新拥有了地位。掌握在VIA美国子公司Centaur手中的CPU技术,在面对Intel时毫无价值,却明显超过当时国内自主CPU的水平。只要每次交易的成果只比当时的自主CPU高出一线,有限的技术储备就能长期维持兆芯的优势——直到国内自主CPU超过美国Centaur的水平。

自主CPU虽主频比较低,但每GHz的通用性能在2015年就已经超过了Centaur的设计,Centaur的价值迅速降低。2019年自主CPU主频仍然不高,但每GHz的性能达到兆芯的2倍,单核性能小胜引进技术的产品。Centaur没有老本可吃了,几乎完全失去了存在的意义。剩余的x86技术资料(不含专利权)被VIA在2020年10月出售给了兆芯,2021年11月VIA打包卖掉了Centaur的技术团队,然后又甩卖Centaur的厂房和设备。但VIA仍保留着x86架构授权。因为Intel不允许x86授权扩散和转移,所以就算没有了Centaur,VIA也仍然必须一如继往地支持兆芯。

兆芯2013年4月27日成立,工信部网站2013年5月3日发布了《核高基重大专项实施管理办公室关于2014年课题申报的通知》。兆芯成立得恰逢其时,赶上了“核高基国家科技重大专项《面向事务处理型桌面计算机关键软硬件研发与规模应用》课题任务”发布。课题描述中对CPU没有了“自主创新”和“自主可控”等要求,取而代之的是“无知识产权纠纷”,“具备良好生态环境”,等新说法。单单“具有良好生态环境”这一条,就把龙芯、飞腾、申威这三家排除在了核高基之外,而引进的VIA 产品因为是x86架构,则具有得天独厚的优势。

为了解决国产计算机生态、产业化问题,刚刚成立的兆芯勇挑重担,作为牵头企业,带领联想、华力共同承担了这项总计投入57亿的重大任务。57亿多不多?其实不足Intel研发费用的零头!只是在兆芯横空出世之前,龙芯、飞腾、申威这三家十多年间零零星星总共只获得国家20亿资金扶持。但以往的实践证明了“创新的必要条件之一,就是高强度投入”,因此此次需要集中力量支持兆芯。

兆芯把VIA(威盛)的产品“VIA Nano X2”送去通过了有关专家的鉴定,证明了自己的资格和实力。VIA Nano X2的CPU核心名称是“Isaiah(以赛亚)”,VIA从2005就开始以这款核心为基础不断改进,推出多代多款产品。这次界定之后,兆芯把“Nano X2 C4350AL”更名为“开先ZX-A C4350AL”,VIA美国子公司Centaur设计的CPU就名正言顺地成为了国产CPU,Isaiah核心也成了国产自主的CPU核心,是技术引进的成功范例。

兆芯为了报答有关部门的知遇之恩,接连不断地推出了多个系列的CPU产品,主动争取在国产信息化建设中承担更重大的责任。也只有不断推陈出新,才能驱逐一直紧紧追赶的自主CPU产品。

上表中是兆芯当前所有的产品系列,可以看出一个规律:

只要工艺没有提升,CPU的频率就没有提升;

通过增加核心数量,提高CPU整体性能。

因为国内CPU企业对7nm这样的新工艺心有余悸,8个核心也几乎是桌面CPU能保证有效性能的极限,所以兆芯2019年之后至今没有新的CPU产品问世。

2013年之后,自主CPU科研经费大幅度减少,后来只有申威深耕超算,用SW26010造出了登顶TOP500的“神威·太湖之光”。飞腾转投ARM架构,新产品的浮点性能与其它ARM产品没有区别,放弃了自己的骄傲。飞腾64核的服务器CPU也无法承担超算计算节点的重任,只能用在网络、前端等节点中。但是飞腾的服务器CPU毕竟有64个核心,整体性能在国产CPU中保持了多年领先。龙芯专注于提高CPU通用性能,是彻底放弃了超算。

龙芯2015年发布的3A2000的单核通用性能是3A1000的2.5倍,每GHz的性能比VIA Nano X2高30%以上,缺点是主频只有兆芯同期产品的一半。两年后1.5GHz的3A3000单核性能和兆芯同年的KX-5000系列相当了,但兆芯把核心数量翻了一番。直到龙芯4个核心的3A5000与8核的兆芯KX-U6780A打成平手,因单核性能高,在实际应用方面又能提供更佳体验,龙芯才算扬眉吐气。此时龙芯3A5000单核通用性能已经是3A1000的10倍。

在桌面计算机中,核心数量远没有单核性能重要。超算无数的并行任务之一,对桌面计算机就是灾难。桌面计算机上运行的程序,任务规模小,相当部分任务无法拆分成并行处理,只能单核单线程运行。有的任务虽然可以并行,或者同时运行多个程序,可是计算机的软件和硬件,总会有各种因素降低并行性能。无论多少个核心、多少个线程,有的时候甚至只能顺序运行。

“单核强、核心少”与“单核弱、核心多”的CPU在实际使用中的区别,许多资深电脑用户都有深刻感受。使用专业的性能评估软件,则可以量化它们的差距。现在桌面电脑上,视频、音频、图像、AI、3D等应用场景越来越多,对浮点性能的需求也越来越高。过去了这么多年,自主CPU的浮点性能有变化吗?飞腾转向ARM之后,原本引以为傲的浮点性能不见了,与其它的ARM CPU没有什么区别。龙芯着重提高通用性能,单核每GHz的浮点峰值还和10年前的3B1500完全一样。申威深耕超算,继续增强浮点,桌面CPU也没有落下。无论是实际的程序运行,还是各种性能测试,都证明了单核性能的重要性。

2020年10月,兆芯又花了17亿人民币向VIA购买技术。包括“部分x86芯片组相关技术、资料等IP产权(不含专利权)”;还包括“部分x86处理器相关技术、资料等IP产权(不含专利权)”。VIA在2021年11月把Centaur的技术团队卖给了Intel,之后又出售厂房和设备,完全放弃了继续研发CPU的能力。

下面的截图是来自GeekBench网站的CPU信息。左边是兆芯ZX-F,兆芯现有的CPU产品从ZX-A到ZX-E,ZX-E就是KX-6000系列。那么ZX-F就一定是KX-7000系列——兆芯的下一代产品。右边是Centaur的CHA,两者的标题上都有“CHA001”这个代号,虽然两款CPU的名称有区别,但“Processor ID”都是“CentaurHauls”,一点都不含糊。x86架构中有一个cpuid指令用来读取CPU信息,下面关于CPU的信息都是使用cpuid指令得到的。

“Vendor ID”也叫“厂商ID”,是CPU核心设计厂商的标识;Intel的都是“GenuineIntel”,AMD的都是“AuthenticAMD”。VIA/Centaur/兆芯的“Vendor ID”都是“CentaurHauls”。用“Family”、“Model”进一步确定CPU核心的身份。“Stepping”是标识核心的改进版本,与其它信息共同组成了CPU核心的唯一身份标识。

只是由于x86架构授权不能转卖,VIA就不能彻底放手离开兆芯,否则兆芯就不能合法地设计、生产、销售x86架构的CPU产品。兆芯的传承起至1980年,那一年美国Integrated Device Technology(IDT公司)成立。1988年美国Cyrix公司成立。这两家公司都设计x86架构CPU,以性价比与Intel产品竞争。威盛(VIA)在1999年6月先后买下Cyrix微处理器设计部门和Centaur(从前的IDT)后,合并为VIA在美国的处理器研发总部,仍然叫作Centaur。这是第一次传承转移,然后VIA把Centaur在x86方面的技术成果全盘出售给兆芯,完成了第二次衣钵传承。VIA美国设计中心Centaur,中文意思是“半人马”。它在被VIA抛弃前产出的最后精华,就是Centaur在2019底发布的x86 CPU核心,内部代号是CNS。Centaur把自己设计的AI模块与CNS核心集成在一块CPU上,CPU的代号是CHA。CHA在2019年就有了样品,7nm工艺,8核主频2.2GHz。

国产RISC-V芯片,正式取代替代X86、ARM芯片

2025年4月长城汽车南京工厂的流水线上,一颗刻着"紫荆M100"的RISC-V芯片被装入新能源汽车电控系统。这看似平常的生产瞬间,却暗藏半导体产业的世纪变局——当美国商务部还在为X86架构的出口管制争吵时,中国车企已用开源技术撕开了垄断铁幕。从长城到东风,从国芯科技到阿里平头哥,这场"换道超车"的芯片革命,正在颠覆统治全球四十年的X86与ARM霸权。

被垄断的芯片江湖

过去四十年,全球芯片市场上演着"二人转":英特尔X86掌控90%的PC市场,ARM架构占据95%移动终端份额。这种技术霸权背后,是随时可能被掐断的"技术脐带"——X86受美国出口管制,ARM虽属英国却需遵循美国意志。2018年中兴被断供、2020年华为遭制裁,都在警示没有自主架构的芯片产业,如同空中楼阁般脆弱。

美国商务部数据显示,2024年中国进口芯片支出仍高达4300亿美元,但这份账单背后藏着更深的焦虑:每卖出一台搭载X86处理器的服务器,就要向英特尔支付15%的专利费;每颗ARM架构的手机芯片,需向英国ARM公司缴纳2.5%的授权费。这种"抽血式"的商业模式,倒逼中国芯片产业必须破局。

开源架构的"诺曼底登陆"

转机出现在2010年,加州大学伯克利分校推出的RISC-V开源指令集,像一把利刃刺入垄断铁幕。无需授权费、可自由修改的特性,让中国工程师第一次看见"换道超车"的可能。到2025年,中国RISC-V联盟成员激增至356家,芯片出货量突破50亿颗,在物联网、边缘计算等领域撕开缺口。

真正的突破点选在汽车电子领域。中国新能源汽车年产量突破2000万辆,车规级MCU芯片需求达43亿颗,这为RISC-V提供了天然试验场。长城汽车的紫荆M100、东风DF30、国芯科技的CCFC3009PT,这些基于RISC-V的芯片已通过ASIL-D级车规认证,性能对标国际大厂的ARM架构产品,成本却降低28%。就连德国博世都开始评估RISC-V在ESP系统中的替代方案。

从实验室到流水线的逆袭

这场替代绝非简单的"国产替代"。睿思芯科2025年发布的"灵羽"服务器芯片,采用全自研64核设计,算力比肩英特尔至强系列,却将功耗控制在同性能X86芯片的60%。阿里平头哥的玄铁C930芯片更实现历史性跨越——在SPECint基准测试中,单核性能达到19.9/GHz,超越ARM Cortex-A76的15.7/GHz。

生态建设也在加速破冰。华为鸿蒙系统已原生支持RISC-V架构,统信UOS完成对"灵羽"芯片的适配,就连微软都宣布Windows 12将兼容RISC-V指令集。这种"农村包围城市"的策略,让RISC-V在五年内建立起覆盖MCU、AI加速器到服务器的产品矩阵。

技术霸权的黄昏

X86与ARM并非坐以待毙。英特尔紧急推出"X86开源计划",允许中国企业免费使用22纳米以下制程专利;ARM则宣布对中国车企实行"阶梯式授权费"。但这些补救措施难掩颓势——2025年一季度,中国RISC-V芯片在工控领域市占率已达37%,新能源汽车电控系统渗透率突破21%。

更深远的影响在于产业链重构。中芯国际14纳米RISC-V芯片良率达94.3%,上海微电子28纳米光刻机进入量产,华为"鲲鹏"EDA工具实现RISC-V设计全流程国产化。这种从架构到制造的垂直整合,让美国半导体协会不得不承认:"中国正在用开源生态重构游戏规则。"当特斯拉上海工厂开始测试RISC-V域控制器,当德国大众与睿思芯科签署10亿美元订单,这场芯片战争的结局已逐渐清晰。正如倪光南院士所言:"X86用20年征服PC,ARM花15年统治手机,RISC-V正开启第三个纪元。"

本节转载自:Hardy 智能计算芯世界(2021-02-03)