国产操作系统的一些盘点

2010年12月16日,两大国产操作系统——民用的“中标Linux”操作系统和解放军研制的“银河麒麟”操作系统在上海正式宣布合并,双方今后将共同以“中标麒麟”的新品牌统一出现在市场上,并将开发军民两用的操作系统。两大操作系统的开发方中标软件有限公司和国防科技大学同日缔结了战略合作协议。双方今后将共同开发操作系统,共同成立操作系统研发中心,共同开拓市场,并将在“中标麒麟”的统一品牌下发布统一的操作系统产品。

刚刚确定的核高基项目名单中“中标麒麟”共计获得了约2.5亿元的“核高基”专项经费,名列基础软件扶持资金第一。按照“核高基”政策规定,项目所在地上海市也将按照1:1的比例拿出不少于此的资金扶持。而另一大国产操作系统厂商中科红旗也获得了为数不少的“核高基”经费支持。“本次两大国产操作系统的整合具有重大意义,鼓励国产操作系统做大做强是核高基的重要目标,本次中标和麒麟的整合是核高基项目的一个标志事件。”中标软件总经理、国家 “核高基”专家组成员韩乃平表示,国产三大操作系统中的两个整合到一起后,自然就形成了国产操作系统的第一品牌。这标志着此前一度浮现出恶性竞争苗头的国产操作系统产业正式拉开整合大幕。

1000亿“核高基”

做强中国自主可控的操作系统的呼声由来已久。操作系统是整个信息产业中最核心的环节之一,直接涉及到国家的信息安全和产业安全,因此中央历来对国产操作系统的建设高度重视,其中尤以“核高基”项目支持力度最大。

“核高基”是对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的简称,是2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。

根据中央规划,“核高基”重大专项将持续至2020年,中央财政为此安排预算328亿元,加上地方财政以及其他配套资金,预计总投入将超过1000亿元。其中平均每年扶持国产基础软件的资金规模超过10亿元。

本次“核高基”项目的确定再次给国产操作系统提供了大笔资金支持。

企业拿到这笔“核高基”资金后需要承担更高的考核目标压力,负责核高基实施的中央部委要求国产操作系统厂商尽快实现产业化目标,卖多少套产品出去,实现多少产值,并形成一定的市场竞争力。这一考核目标为期两年,并在“十二五”计划时重新评定项目。

“国产操作系统确实迎来了一个很好的发展机遇。” 中标软件总经理、国家“核高基”专家组成员韩乃平12月16日表示。

近日中标软件的几大股东——中国软件与技术服务股份公司、普华软件、华东计算技术研究所刚刚进行了一次增资,2亿元的新增资金已经到账,再加上国家数亿元的“核高基”资金即将下拨,让企业有了更强的实力去做强国产操作系统。

不过韩乃平强调,即使获得这些巨额资金,再加上中标与麒麟的军民强强整合,中国的操作系统厂商和微软这样的巨头比仍然显得太弱小了。

目前在国家的涉密系统里,例如国防、国安、公安、政府内网等核心机构中,广泛使用着国产操作系统。

不过在非涉密的市场上,国产操作系统却长期无法对微软等国际厂商的垄断霸权构成实质性威胁——目前微软的操作系统垄断着中国绝大多数用户的桌面和服务器。

“中国的国产操作系统在这几年取得了重大突破。”一位不愿透露姓名的软件业资深专家评价道,其中较有代表性的事件是中国的金融企业近来集体采购了中国国产的操作系统。这位专家表示,国产操作系统在服务器领域有许多自己的特点,包括价格比国外产品便宜很多,且使用开源系统更加有利于为国内的大企业提供定制服务。

国产操作系统厂商的存在,在市场层面对垄断优势明显的微软形成了一定制衡,并在一些领域逼迫微软降价。在历次政府采购中,国产操作系统厂商曾迫使微软大幅调低报价,并为国家节省了数额不小的采购经费。

由于微软的Windows事实上垄断了个人用户的使用习惯,目前国产操作系统在个人桌面市场上销售较差,出货量不高,而且售价偏低。

在服务器操作系统领域,近几年国产操作系统取得了一定的市场空间,由于服务器操作系统不需要和个人用户使用习惯兼容,国产操作系统的廉价、安全优势得到了充分的发挥。

目前服务器操作系统占到了国产操作系统总份额80%—90%的比重。

国产操作系统“内耗”迷局

在本次中标与麒麟整合之前,中科红旗、中标、麒麟三大国产操作系统厂商之间存在着较强烈的竞争关系,由于国产操作系统总体市场空间本来就有限,几大国产操作系统厂商之间近年来隐现出了恶性竞争势头。

中标软件副总裁刘文清举例谈到,某次一家国内大型PC厂商要出厂一大批PC电脑产品,按照国家规定必须预装操作系统,不允许裸机出厂。在这种情况下微软、中标以及另一家国产操作系统厂商前去竞标,结果两大国产操作系统厂商相互压价,最后以几块钱一套的“白菜”价销售出去。

而让国产操作系统厂商深感痛心的是,一些电脑经销商擅自在销售环节直接删掉廉价预装的国产操作系统,并为消费者换上盗版的微软Windows操作系统,致使市面上很少能看到装了国产操作系统的电脑。

对此刘文清表示,国产操作系统之间的内耗在很大程度上已经导致操作系统厂商没有心思去根据市场需求改进产品,过低的利润让厂商创新动力不强,因此形成恶性循环。

目前国内的几家操作系统厂商规模还都相对弱小。“近年来我们一直有种强烈的感觉,基础软件产业如果太分散了很难做起来。”刘文清表示,操作系统是非常特殊的一种软件产品,规模效益十分重要。

由于发行套数较少,因此一些应用软件厂商不愿意开发在国产操作系统上的产品。例如目前的国产操作系统无法支持在线支付等功能,导致用户使用不便。

“有一次我们和某国内著名软件开发商谈判,说他们的软件为什么不能拿到国产操作系统上来,但是对方说国产操作系统用户太少,要操作系统厂商先付 300万的开发费用。” 上海软件产业促进中心合作拓展部部长徐宜领举例谈到,用户数量不足是目前国产操作系统面临的一个现实问题,因此国产操作系统厂商在内在层面存在着互相整合的动力。

在本次中标与麒麟整合之后,引发了业内另一个普遍的猜想:中标麒麟和另一大主要国产操作系统厂商中科红旗,是否存在进一步整合的可能。

“(和红旗的)整合不是没有可能,也有可能发生在下一步,整合是一个大的趋势。”中标软件一位高层向记者表示,几家操作系统厂商的整合涉及到太多层面,每一家操作系统厂商背后都有不同的股东,不同的指导单,因此这位高层表示,中标和麒麟的整合,已经十分不易,至少迈出了国产操作系统整合的第一步。

对于国产操作系统来说,另一个重大利好是国家正在力推新一轮政府正版化采购浪潮。国务院近日下发文件要求,中央国家机关软件正版化整改2011年5 月底前完成,省市县级政府机关软件正版化专项检查和整改工作于2011年10月底前完成。中国的主要基础软件厂商都在近日进行了密集的竞标活动,期望在本次政府采购浪潮中拿到大单。

对此,上海软件产业促进中心合作拓展部部长徐宜领表示,国产基础软件厂商需要在市场上摸爬滚打,才能真正不断改进自己的产品,最终满足终端消费者的需求。因此要杜绝一些地方强制采购本地基础软件的做法。

“强制采购会让企业丧失创新的动力。”徐宜领表示,政府在涉密领域要强制采购国产操作系统,但是在一些非涉密领域,要放开市场去竞争,同时适当考虑国产操作系统。

上文源自:21世纪经济报道

国产操作系统的沉浮往事

在2020年之后,在信创浪潮的带动下,国产操作系统取得了非常不错的发展成果。以麒麟、统信、鸿蒙等为代表的国产操作系统品牌,越来越多地出现在我们的视野中。那么,国内是什么时候开始启动操作系统研究的呢?这些年,国产操作系统到底经历了哪些发展阶段?目前,我们的国产操作系统又处于一个怎样的状态?接下来,请大家跟随小枣君的文字一起回顾一下国产操作系统的沉浮往事。

1968-1982年:萌芽阶段

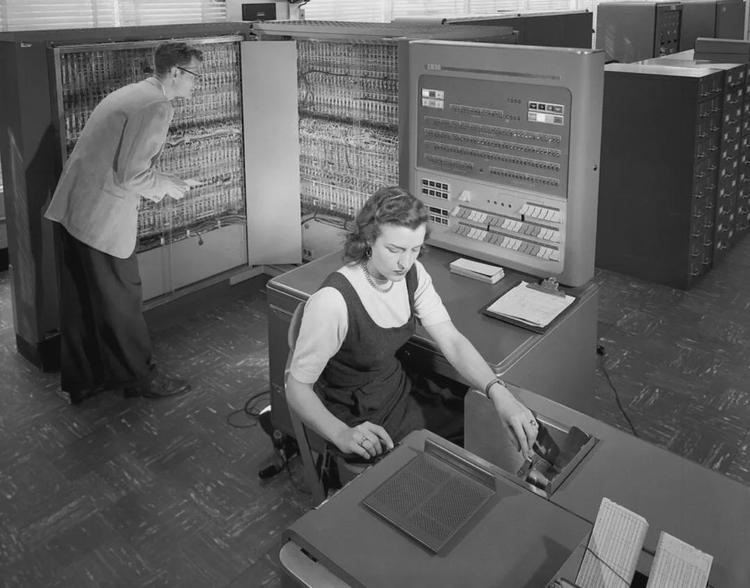

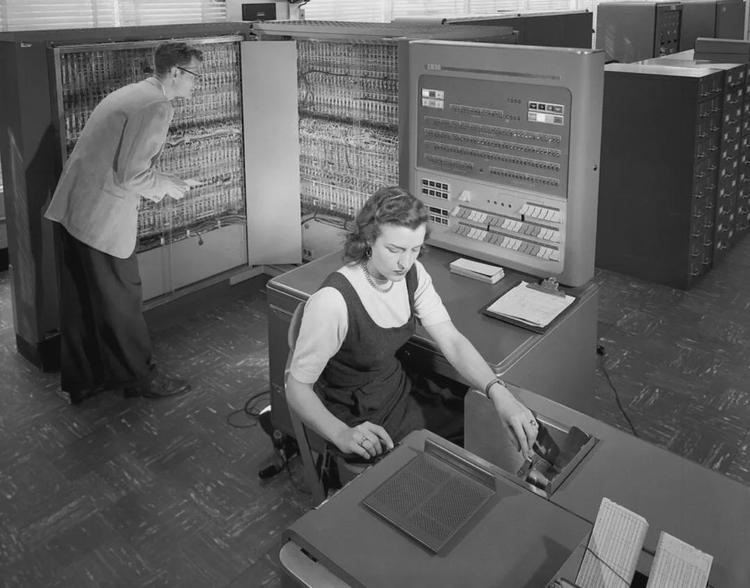

1946年代,世界上最早的通用电子计算机ENIAC在美国诞生,标志着人类正式进入了计算机时代。但当时的计算机是没有操作系统的,只能靠人工通过穿孔纸带进行交互操作。到了1950年代,随着技术的发展,才开始出现了“批处理系统”。1956年,IBM 704搭载的GM-NAAI/O单道批处理系统,被认为世界上第一个计算机操作系统。

IBM 704

我们国家的计算机研究,起步于1950年代。

1952年,在全国大学院系调整时,著名数学家华罗庚在中国科学院数学研究所,建立了中国第一个电子计算机科研小组。当时,国内主要是学习苏联的计算机技术,进行仿造。1958年8月和1959年9月,中国第一台小型电子管数字计算机(103计算机)和第一台大型通用电子管数字计算机(104计算机)研制成功,标志着中国计算机事业正式起步。但是,此时我们的操作系统仍是一片空白。

进入1960年代,以IBM System/360为代表的商用大型计算机,在美国各个行业全面普及,带来巨大的效率提升。国内观察到了这一趋势,并加快了计算机的研制步伐。

1968年,国家为了勘探石油的需要,由石油部、四机部共同设立了150工程,决定研制一台大型计算机。

1973年8月26日,150工程获得重大突破。在北京大学和738厂的联合努力下,中国第一台百万次集成电路计算机DJS-11机(即150机)研制成功,顺利出厂。

150机

这台150机上,搭载了中国第一套操作系统。我们姑且称它为150机系统吧。

150机系统是一个多道批处理系统(IBM System/360系统也是)。它的开发者,是来自北大的杨芙清、俞士汶、徐联舫、陈成森等专家。杨芙清后来担任了北大计算机系主任,1991年还成功当选中科院院士。

杨芙清

150机开发成功后,交付石油部使用,为国家石油工业做出了重要贡献。它还被应用于地质、气象等领域(一共造了4台),也发挥了不小的作用。

后来,杨芙清等人继续牵头了240机等后续机型操作系统的研发,主要用于国防等领域。值得一提的是,240机的系统,全部是由高级语言进行编写的(叫做XCY语言,X表示南大徐家福,Y代表北大杨芙清,C可能代表中科院计算所仲萃豪)。

1970年代,国外的计算机技术仍在高速发展。就在150机诞生的1973年,美国贝尔实验室的肯·汤普森和丹尼斯.里奇共同开发出了Unix操作系统,将操作系统技术带入了一个全新的时代。

1979年,国内引进了Unix操作系统,并进行了一些分析研究,但成果有限。

1983-1998年:起步阶段

进入1980年代,情况又发生了新的变化。

1981年,美国IBM公司推出了IBM PC,掀起了计算机小型化、普及化的浪潮。IBM PC使用的操作系统,是来自微软的MS-DOS。

1983年2月,电子工业部国家计算机工业管理局在酒仙桥召开全国计算机协调工作会议,准备参考IBM PC,研制国产化的PC,并将其定名为长城PC。

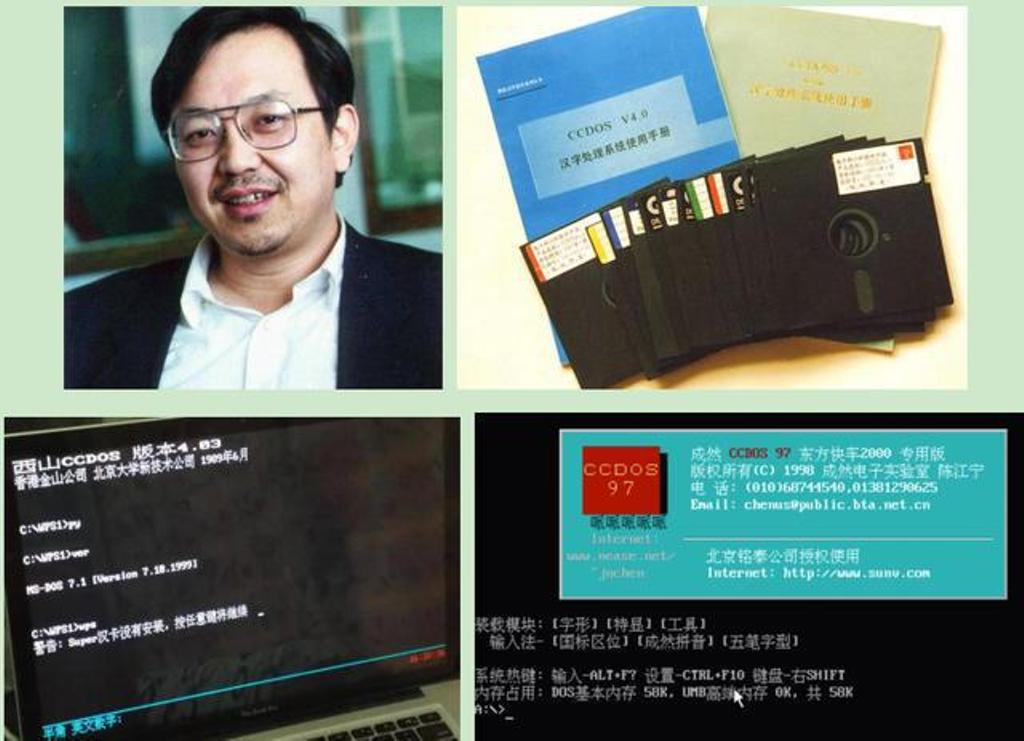

当时,负责给长城PC开发操作系统的,是电子部六所的严援朝。

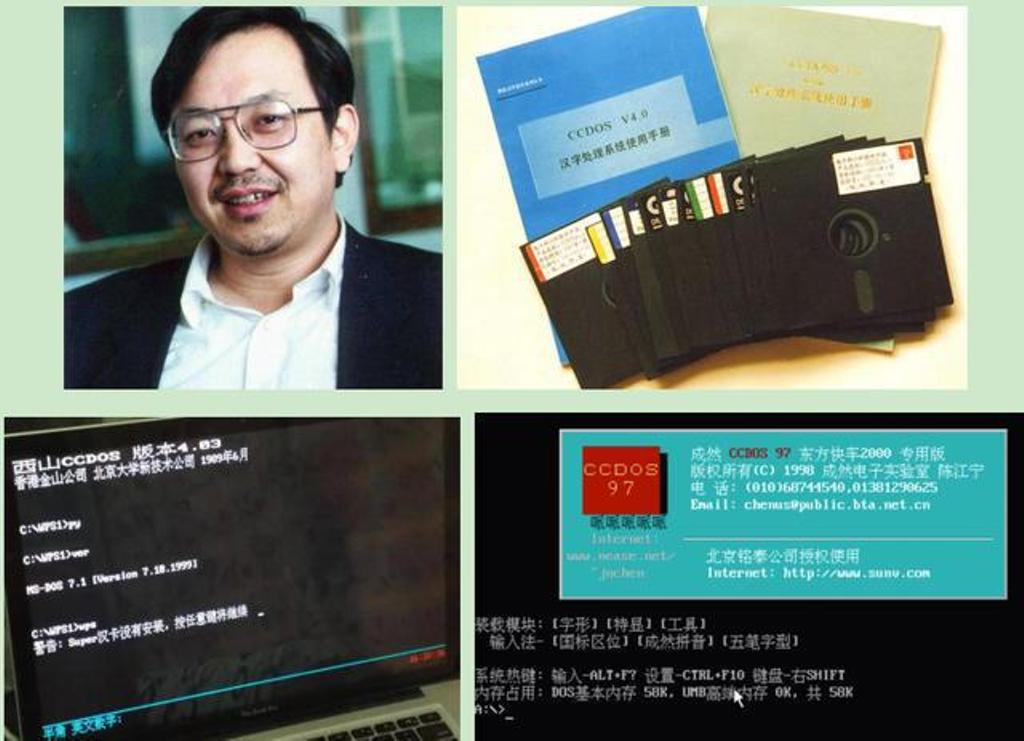

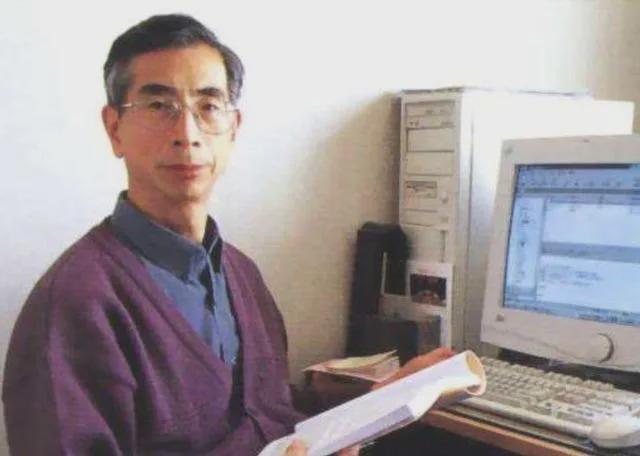

严援朝(后来当了新浪网总工程师)

在短期内写一个全新的操作系统是不太现实的。严援朝所采用的方式,是基于DOS的内核,对输入输出模块进行汉化。

他带着三个大学生和一个中专生,经过几个月的奋战(据说每天只吃1顿晚饭,只睡3-4个小时),终于在1983年8月底,拿出了国内第一套PC兼容机的中文操作系统——CCDOS。

CC是"长城"拼音字母ChangCheng的缩写,也可以理解为“汉字(Chinese Characters)”的缩写。因为它对DOS的BIOS部分功能进行了扩充,所以也被叫做CC-BIOS。

1983年12月,电子部六所成功开发了微型计算机——长城100(DJS-0520微机,具体来说就是0520B型机和A型机)。

1985年6月,电子部六所的卢明等人,又成功研制出第一台具有字符发生器汉字显示能力、具备完整中文信息处理功能的国产微机——长城0520CH。

长城0520CH

长城0520CH在中国IT史上具有里程碑式的意义,也被业界评为全球10大功勋计算机。后来体制化改革,六所很多骨干离开,成立了中国计算机发展公司,也就是后来的长城集团。

1985年11月,中科院计算所研制成功联想式汉字微型机LX-PC系统。该系统可以在IBM-PC以及兼容机的基础上,通过安装联想式汉卡和汉化操作系统,实现对中文的支持。 后来,销售联想汉卡为主的计算所公司,成为了联想集团的前身。其实UCDOS、中国龙、天汇出来汉卡就死了;后面Windows一出,中文之星也没活几年,汉化平台全死掉了。

以上是后话,我们回到CCDOS。

CCDOS推出之后,掀起了软件汉化的热潮。国际上很多流行软件,例如BASIC、DBase、AutoCAD、WordStar等,也纷纷被汉化。这一定程度上推动了PC在国内的普及。

后来,北京化工三厂的吴晓军对CCDOS进行了改造,推出了著名的CCDOS 2.13。北京希望集团的鲍岳桥,则在1990年代开发了UCDOS。这些形形色色的中文版DOS,占据了国内绝大部分市场,也对PC规模普及起到了重要作用。

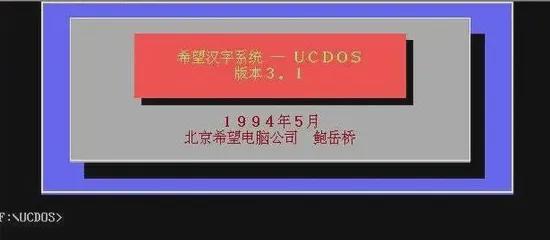

UCDOS 版本3.1

针对DOS进行汉化,虽然方便了使用,但从版权的角度来说,是存在问题的。那一时期,国内也在探索,如何开发具有自主版权的真正国产操作系统。

1989年,时任机电部副部长曾培炎前往巴西访问。在访问期间,他偶然了解到,巴西投资了3000万美元,开发出一款基于Unix的操作系统,名为COBRA。

“既然巴西能做,我们为什么不能做?”——回国后,曾培炎立刻申请立项了我国自主版权操作系统的研究项目,并列入了八五科学技术攻关计划。

承担这一研究项目的,是机电部下属的中国计算机服务总公司与中国软件技术公司(后来合并为中国计算机软件与技术服务总公司)。

他们购买了Unix System V R4.0的内核源码,做了汉化,加上了增强版的安全机制,改造推出了COSIX V1.0。

COSIX,“C”代表中文(Chinese),OS代表开放系统或操作系统(Open System,Operating System),IX代表基于UNIX。综合一下,就是基于UNIX的中文开放式操作系统。

1993年4月,COSIX V1.0通过了电子工业部以及中科院组织的中期评估。专家认为该系统:“符合国际标准的商品化的通用多用户操作系统”,“具有我国自主版权的66条操作系统命令”,“部分性能达到或超过国外同类产品”。

1994-95年,COSIX V1.1和V2.0也相继推出,并通过了国家验收。

COSIX的技术在不断完善。可惜的是,在生态端,COSIX没有得到足够多的软硬件支持,因此并未被市场所接受,销量和使用量低迷。更关键的是,进入1990年代,微软的Windows图形化操作系统逐渐开始流行,蚕食了汉化版DOS和COSIX的市场。

1991年,毕业于北大无线电电子学系、就职于北大方正的王志东(后来创办了新浪网),经过一年多的闭关开发,做出了国内第一个实用化Windows3.0中文环境——BDWin3.0。

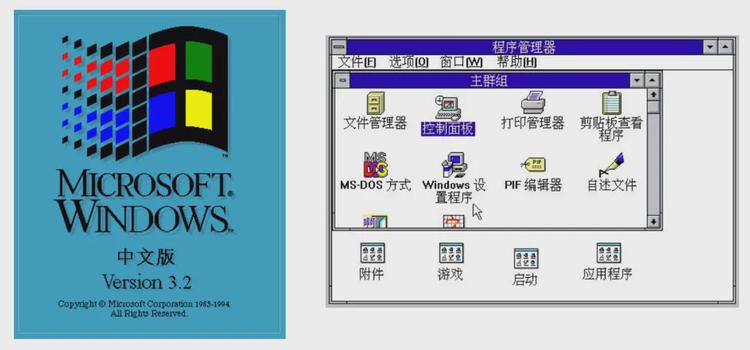

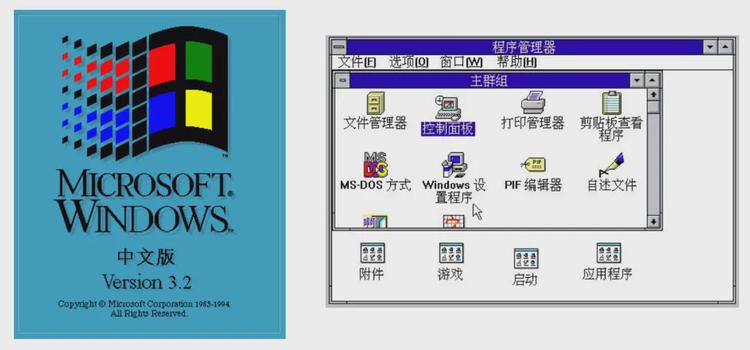

1994年4月,微软公司针对中国市场,专门推出了中文版Windows 3.2。1995年,微软更是推出了经典的Windows 95操作系统(支持中文)。

中文版Windows 3.2

这一系列变化,基本宣告汉化版DOS和COSIX命运终结。一个全新的时代到来了。

1999-2008年:第一次浪潮

1999年, 科索沃战争爆发。北约在战争中采用网络攻击等信息战手段,对南联盟军用及民用系统进行了毁灭性的打击,带给国内极大的震撼。北约轰炸中国大使馆事件,更是彻底激怒了国人,也将中美关系降至冰点。

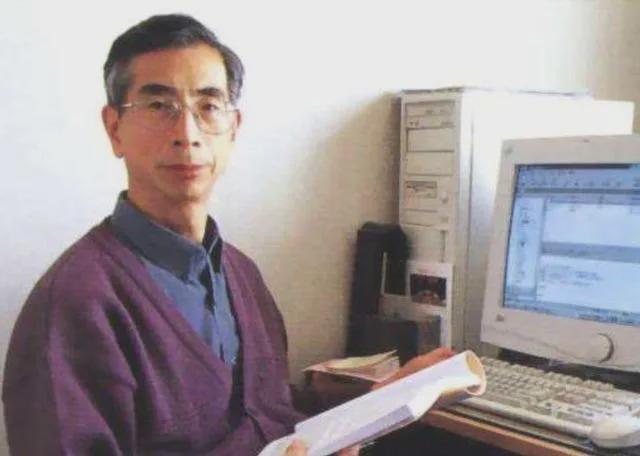

越来越多的中国人开始意识到,IT软硬件关键技术,必须掌握在自己手里。别人的东西再好,也是别人的,说不给你用,就不给你用,而且可能在里面藏了木马、后门、病毒。除了安全之外,垄断所带来的高昂价格,也是国内开始考虑自主研发的原因之一。以Windows为例,微软给政府的系统预装报价,是4000元一套,且拒绝降价。当时,国家科技部部长徐冠华一针见血地指出——国内的科技产业“缺芯少魂”。芯是芯片,魂即是操作系统。倪光南院士也在《人民日报》撰文指出:“作为十二亿人口的大国,自主操作系统不可不搞,不可慢搞,应拿出当年发展‘两弹一星’的气概来做这件事”。

倪光南

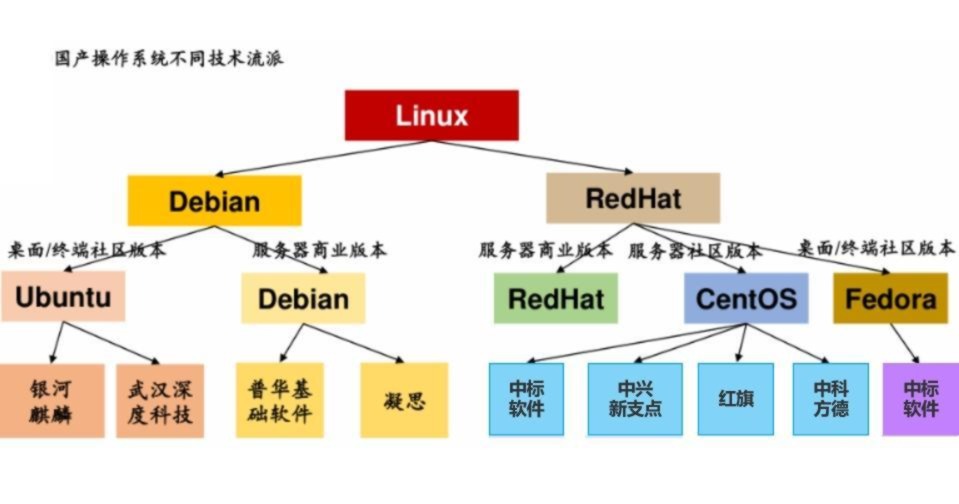

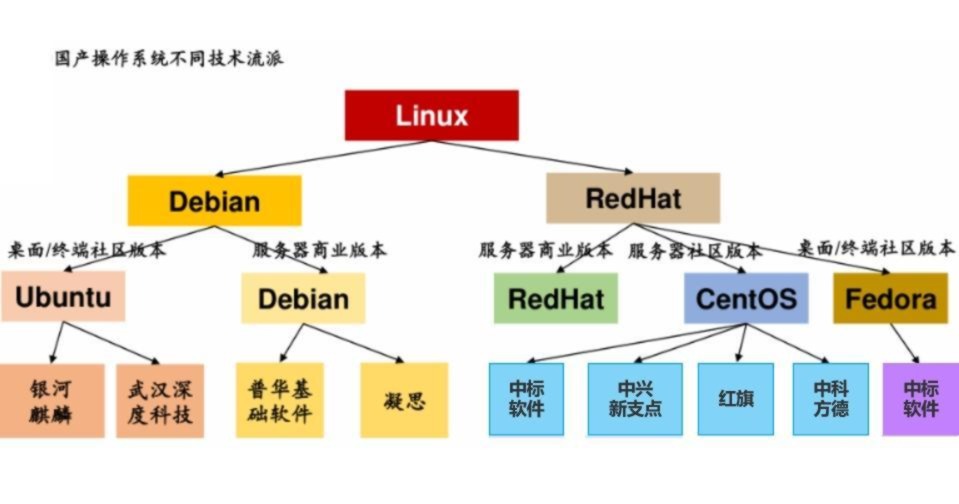

国人对操作系统自主研发的热情,彻底被点燃了。相关单位纷纷行动起来,投入到自主研发的道路之中。这次浪潮,几乎所有企业都选择了当时正处于高速崛起阶段的Linux路线。

1991年,芬兰赫尔辛基的21岁大学生林纳斯·托瓦兹,开发了拥有10000行代码的Linux内核。后来全球开发者对内核代码进行大量的修改和补充,加入图形界面、应用等部分,形成了大量的Linux操作系统发行版。

1994年,在芬兰赫尔辛基理工大学读博士的宫敏回国休假,人肉背回了20张磁盘,存储了80GB的自由软件。这其中就包括了Linux。这是Linux第一次来到中国。

Linux内核是开源的,遵循GPL(通用公共许可证)协议和自由软件体系GNU宗旨,所有内容开放,可以自由拷贝、修改和销售。所以,在国内看来,它代码透明,有基本的生态,且没有版权费用,也不受美国控制,是最好的二次开发平台。

1999年,国产操作系统迎来了第一次真正的爆发。以Xteam Linux、蓝点Linux、红旗Linux、中软Linux为代表的众多国产操作系统,走上了历史舞台。

接下来就分别介绍一下这几个系统(姑且把它们称为“国产Linux”吧,以下按发布时间排序)。

Xteam Linux(冲浪Linux)

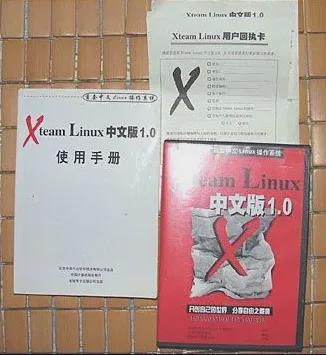

1999年4月8日,中国第一款基于Linux/Fedora的国产操作系统Xteam Linux 1.0正式发布,单套售价48元,引发市场关注。

Xteam Linux由民营企业北京冲浪平台软件技术有限公司开发。2000年底,北京冲浪软件在港交所挂牌上市,并在24个交易日内上涨265.79%。

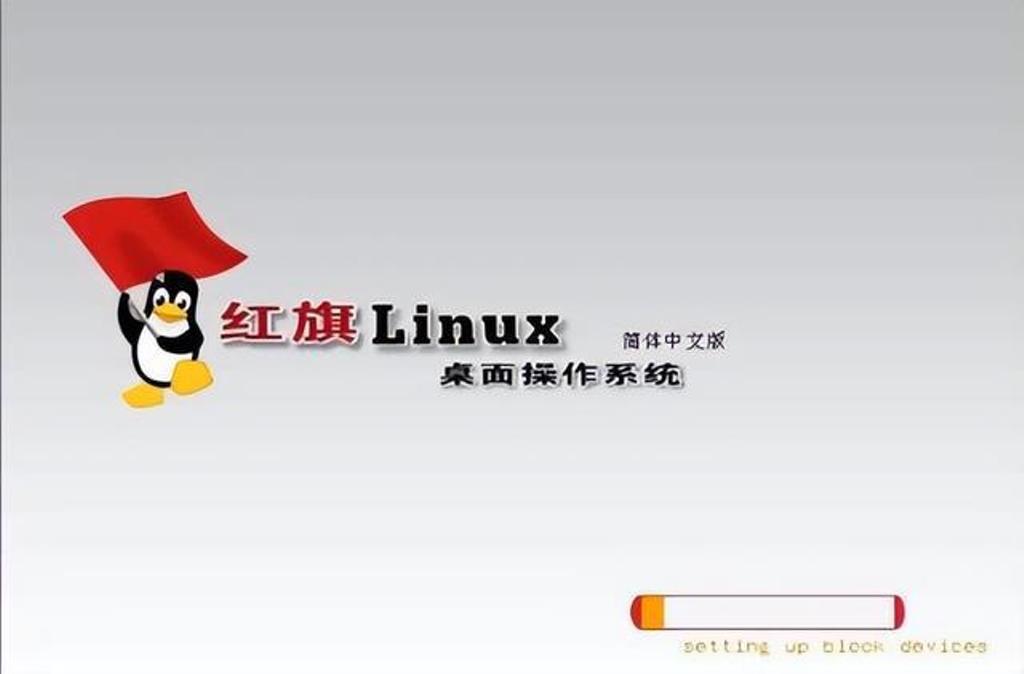

红旗Linux

红旗Linux的大名,相信很多人都听说过。它的推动人之一,正是前面提到的倪光南院士。

1999年,倪光南离开联想,回到中国科学院计算技术研究所。当时,他并没有放弃自己的梦想,仍希望能够建立中国自己的软硬件产业体系。

不久后,一个叫李德磊的人找上门来谈合作。李德磊在加拿大留过学,也曾经在摩托罗拉和日立半导体工作过,当时创办了一家叫方舟科技的企业,拥有一定的芯片技术和人才储备。

沟通后,倪光南有了初步想法——通过研发“方舟CPU+Linux系统”,以此来对抗Wintel架构。

1999年8月,在倪光南等专家的指导和推动下,在中科院软件研究所副所长孙玉芳等支持下,软件所成功研发了基于Linux的自主操作系统——红旗Linux 1.0版。

2000年6月,中科院软件研究所和上海联创共同出资96万美元,组建北京中科红旗,发布桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA集群版和嵌入式的红旗Linux。

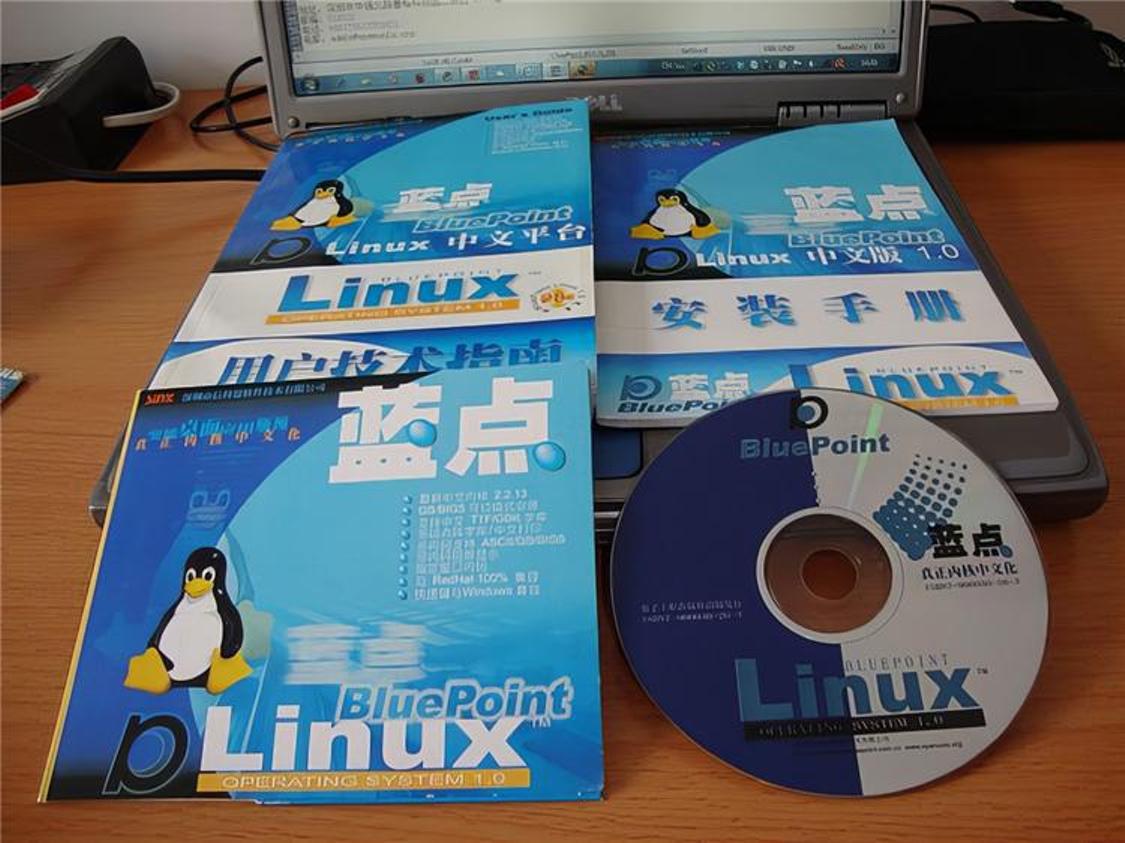

BluePoint Linux(蓝点Linux)

1999年9月7日,行业知名内核黑客小组OpenUnix Network Studio的几个成员,发起成立了深圳信科思公司(蓝点)。10月1日,该公司发布了基于红帽Linux的蓝点Linux 1.0。

蓝点选择的是OEM路线,也就是给PC厂家提供预装。他们的合作对象,包括TCL等大企业。

成立后,他们很快拿下了三个OEM大单,每月出货量突破15万套,一跃成为中文Linux最大的供应商,占国内市场份额的80%以上。

2000年3月7日,BluePoint Linux Software(BLPT)通过借壳方式成功在美国纳斯达克上市,第一天股价就上涨400%,市值超过4亿美元。

中软Linux

中软Linux出自于中国软件总公司。没错,就是前面搞COSIX的中国计算机软件与技术服务总公司。

中国软件总公司原本隶属电子工业部,1994年划转中国电子信息产业集团(CEC)。COSIX搞不下去之后,他们也盯上了Linux,开始转向研究基于Linux的COSIX。1999年,中软总公司推出基于Linux内核的“中软Linux”(COSIX Linux) V1.0版本。

2002年,中软发布了中软Linux 4.0版本,支持首款国产CPU芯片——龙芯1号。

以上四家,是当时国产Linux操作系统的代表。事实上,类似的产品多达几十种。这些国产Linux,构成了一个空前热闹的场面,似乎一夜之间,国产操作系统就“雄起”了。面对这样的场面,政府层面也比较兴奋和激动。

2001年,在中国政府首轮正版化采购中,北京市科委主任俞慈声带头干了一件轰动的事情:将微软踢出局,选择了中软Linux、红旗Linux、永中Office、金山WPS等在内的国产化软件(不久后,微软中国总裁高群耀辞职,据说就和这件事有关;还有说法说是美国前国务卿基辛格都为这件事,专门打了电话求情。)

在民用市场层面,对国产及国外Linux发行版,PC厂商们(不管是国内厂商还是国外厂商)也非常欢迎;因为Windows的预装成本太高,预装Linux系统,可以有效降低出厂价格。

国产Linux浪潮愈演愈烈。根据当时中科红旗总裁刘博的说法,2000年国内Linux的使用量比1999年增加3~4倍,达到100万套。然而,后面发生的故事,却大大出乎人们的预料。国产Linux不仅没有崛起,反而迅速下滑,走向衰退。主要原因来自两个方面:

一是国产Linux操作系统实在做得太糟糕(推出时间那么快,想想也不会太好),卡顿严重,且不符合传统Windows使用习惯,用户体验很差。

二是国产Linux的生态完全没有建设起来,很多软件都装不了,硬件也用不了,严重影响了用户的正常使用。

于是,很多用户卸载了国产Linux,装回了盗版Windows。国产Linux的使用量大幅下降,且口碑迅速崩塌。上面提到的四大国产Linux,结局都不太好。

首先是Xteam Linux。

2003年,Xteam Linux宣布停止更新,股价应声暴跌90%。后来该公司退出操作系统领域,且股价长期低于0.10元。

红旗Linux这边。2001年,在倪光南的带领和支持下,方舟科技制造出了第一片嵌入式芯片——方舟一号。后来因为经营理念不合,倪光南很快退出了方舟科技(关于这段往事,2018年倪光南当年的助理梁宁专门写了一篇文章《一段关于国产芯片和操作系统的往事》,还引起了轰动。)

2005年,中科红旗董事长、国产系统主力者孙玉芳突发脑溢血去世。此后,公司连续曝出合资各方意见不一、管理不善等问题。

中科红旗继续坚持了好几年。2013年年底,中科红旗爆出资金链断裂问题和工人“讨薪”事件。2014年,公司进行解散清算。随后,在8月份,公司被五甲万京信息产业集团收购。庆幸的是,红旗未倒。收购方保留了红旗Linux品牌,继续承担红旗Linux相关的产品研发、销售以及服务等工作。可见《红旗 Linux 将满血复活》。

蓝点Linux失败最早,也最彻底。

2001年底,蓝点公司总裁邓煜将公司股份低价出售。不久后,公司其他创始人也把自己的股份出售。公司开始转型,做汽车行业相关应用设备与系统的开发。2002年,在互联网泡沫破碎的冲击下,蓝点股价跌至0.08美分,黯然退出美国市场。

中软Linux的命运比较特别。2003年,中软Linux操作系统研发事业部独立出来,成立了中标软件。后面我们会再讲到它的故事。

2009-2019:第二次浪潮

因为使用体验和软硬件生态的原因,以红旗Linux、蓝点Linux为代表的第一次国产操作系统浪潮,很快就走向了失败。

痛定思痛,通过这次失败,国内逐渐意识到:发展国产操作系统绝对不是一件容易的事情,而是一个漫长而艰难的过程。尤其是生态的建立,需要大量的时间,也需要产业界上下的协同配合,难度甚至超过了操作系统本身。

政府有关部门也意识到,信息技术产业的自主可控,不是单打独斗,也不是一蹴而就,而是应该通盘考虑,进行整体规划和长期布局。

2006年1月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006年-2020年)》。其中,将“核高基(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件)”项目,确立为推进我国信息技术发展的16个重大专项核心部分之一,明确了发展基础软件的目标。

在那一时期,还发生了几件事,对国产操作系统发展造成了深远影响。

首先,是正版化运动。

2006年4月,国家有关部门先后下发了《关于计算机预装正版操作系统软件有关问题的通知》和《政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》。

通知要求:“在我国境内生产的计算机,出厂时应当预装正版操作系统软件”,“政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件的产品”。

其次,是番茄花园事件。

2008年8月,番茄家园的创始人洪磊却因为发布盗版Windows牟利被带走调查。后来,番茄花园案宣判,洪磊获刑三年半,并处罚金100万元人民币。

洪磊被抓,是因为微软公司向国家版权局和公安部进行了投诉。其它盗版Windows论坛看到洪磊的下场后,纷纷选择了关闭或转型。

第三,是微软黑屏事件。

2008年10月20日,很多人发现自己的电脑里出现了一则系统通知。微软告诉所有用户,若使用盗版Windows或Office,电脑将会“每小时黑屏一次”。这就是轰动一时的“微软黑屏事件”。尽管微软解释此举是打击盗版的善意提醒,但随意操控用户操作系统的行为,仍激起了舆论的强烈不满和抗议。

以上三件事,让公众逐渐意识到操作系统的重要性,以及开发国产操作系统的必要性。

2009年,“核高基”重大专项的推进政策和措施正式开始落实。作为基础软件重中之重的国产操作系统,继政府采购、正版化之后,再次获得政府政策层面史无前例的巨大支持。于是,以中标麒麟、银河麒麟、深度、欧拉、新支点等为代表的第二次国产操作系统发展浪潮,轰轰烈烈地开始了。接下来,小枣君分别介绍一下当时几个知名操作系统品牌的发展过程。

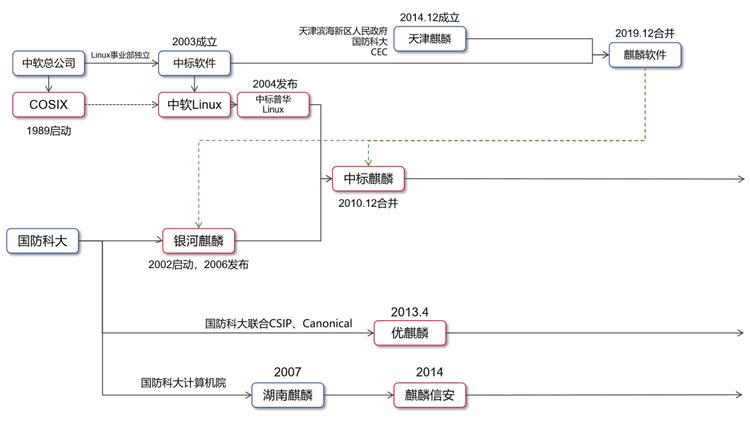

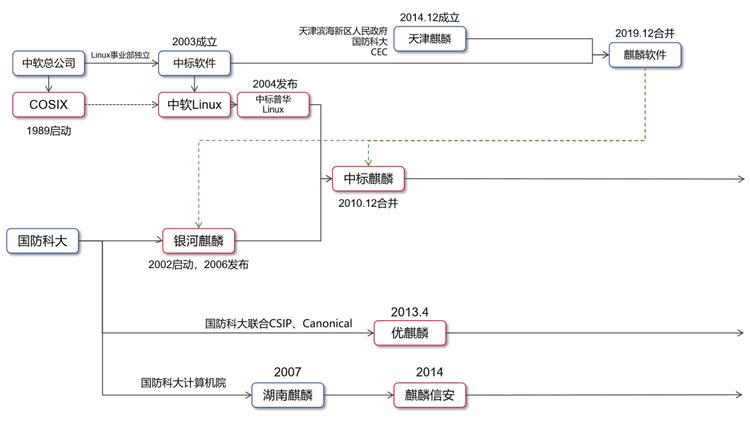

中标麒麟/银河麒麟/优麒麟/湖南麒麟

麒麟家族是近二十年来国内非常重要的一个操作系统体系。它相关的品牌很多,包括中标麒麟、银河麒麟、优麒麟、湖南麒麟等。这些品牌其实都脱胎于国防科技大学,具有相同的历史渊源。

先说说银河麒麟(Kylin)。

大家应该都知道,国防科大是国内大型超级计算机的领军单位。从1970年代末开始,他们就牵头了亿次巨型计算机的研制任务。

1983年12月22日,国防科技大学计算机研究所成功研制出了中国第一台亿次巨型计算机——“银河”,标志着中国成为继美国、日本之后,第三个能独立设计和制造巨型计算机的国家。

2001年,国防科大承接国家863计划重大攻关科研项目,启动银河麒麟品牌操作系统的研发。这个操作系统,主要针对银河I、银河II巨型计算机专用CPU。

2006年12月4日,银河麒麟操作系统1.0版本正式发布。这个系统号称整合了mach、FreeBSD、Linux、Windows四种系统的优势,也被网友叫做“863系统”、“长沙OS”、“四不像OS”。

当时有人曾经在网上爆料,声称麒麟操作系统与美国开放源代码的FreeBSD操作系统5.3版本相似度在90%以上。

2009年,银河麒麟发布3.0版本,放弃FreeBSD内核,转而使用Linux作为内核。

再看看中标麒麟(NeoKylin)。

中标麒麟的前身,就是前面介绍过的COSIX Linux,也就是中软Linux。

前面介绍过,2003年,中国软件总公司(中国计算机软件与技术服务总公司)的中软Linux操作系统研发事业部独立出来,成立了中标软件(上海中标软件有限公司)。中标软件背后的投资方,包括中国软件与技术服务有限公司(2004年,中软总公司与中软股份整合,整体改制上市,上市公司更名为“中国软件”)、中国电子科技集团(中电科CETC)、华东计算技术研究所(华东所)等。独立后,中软Linux就变成了中标Linux。当时,中标Linux和红旗Linux占据了国内Linux的大部分份额。

2004年2月,中标软件正式发布了中标普华Linux 1.0(NeoShine)和Office 1.0(注:普华是中国电子科技集团旗下的子公司,投资了中标软件。)

2010年12月16日,民用的“中标Linux”操作系统和军方背景的“银河麒麟”操作系统在上海宣布合并,以“中标麒麟”的新品牌开始运营(此后,中标普华淡出历史舞台,后来被中电科CETC承接,待会讲普华Linux会提到。)

2014年中科红旗破产清算后,中标麒麟成为了国内Linux的主力品牌。从2010到2022年,麒麟操作系统连续12年保持中国Linux市场占有率的第一名。

2014年12月份,天津滨海新区人民政府与国防科技大学在中国电子信息集团(CEC)支持下,成立天津麒麟信息技术有限公司。国防科大正式将“银河麒麟”品牌授权给天津麒麟。

2018年,麒麟操作系统荣获国家科技进步一等奖。这是有史以来国产操作系统获得的最高褒奖。

2019年12月2日,中国电子集团旗下的中国软件宣布整合旗下的中标软件和天津麒麟两大子公司,出资设立新公司——麒麟软件有限公司(中国软件持股46%)。这意味着,中标麒麟和银河麒麟都属于麒麟软件下属品牌。

再说说优麒麟和湖南麒麟。

优麒麟(UbuntuKylin)和刚才提到的中标麒麟、银河麒麟没有直接关系。

它是国防科大联合工信部软件与集成电路促进中心(CSIP)以及Ubuntu母公司Canonical共同开发的一个项目,是Ubuntu官方的一个衍生版。以上三方还合作成立了一个非营利性组织——CCN开源软件创新联合实验室。

优麒麟的第一个版本(13.04版本)发布于2013年4月,面向全球提供免费下载,并且开放了所有源代码。

湖南麒麟(湖南麒麟信息工程技术有限公司,也是操作系统湖南省工程研究中心)成立于2007年,依托国防科大计算机研究院。

2014年,湖南麒麟开始了独立的品牌发展道路,推出了自己的品牌——麒麟信安操作系统(Kylinsec)。2015年,湖南麒麟信安科技股份有限公司成立。

麒麟信安主打安全,主要面向政府、军队、企事业单位等领域。

小枣君画了一张麒麟家族关系图,方便大家理解:

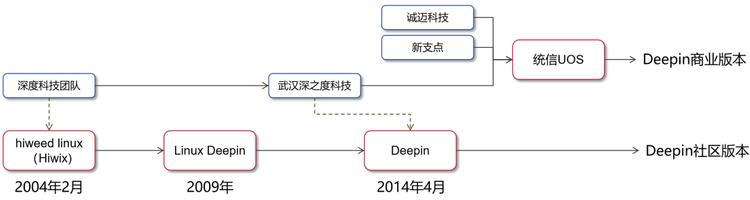

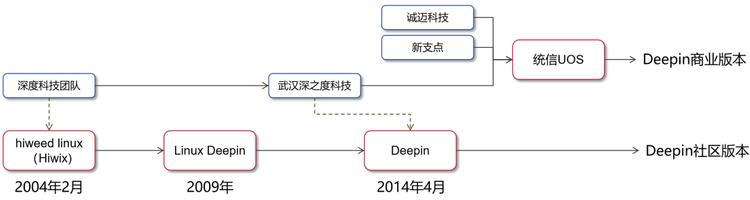

深度Linux(Deepin)

2004年2月28日,由一群民间技术爱好者组成的深度科技团队,在开源社区发布了中国首个基于Debian的Linux发行版——hiweed linux,简称Hiwix。

当时,Hiwix的口号是“免除新手痛苦、节约老手时间”,系统特点是美观、易用,致力于服务普通用户。根据创始人之一冷罡华的介绍,hiweed的hi,有海尔、海信的意思(冷罡华是青岛人),weed(青草)和他原来的心上人有关。

后来,该系统持续更新,逐渐积累了越来越多的用户,也获得了认可。2009年,Hiwix正式更名为Linux Deepin(深度Linux)。之所以改名,据说是因为weed也含有“雪茄烟、毒品”的意思,不太合适。

2011年8月,武汉深之度科技有限公司成立。这一年,在第12版本中,深度科技首次引入了自己独立开发的桌面环境——深度桌面环境(Deepin Desktop Enviroment,简称DDE)。

2014年4月,Linux Deepin正式改名为Deepin。

2019年,华为MateBook笔记本正式预装Deepin系统,标志着这个系统在商业应用上取得了重大突破。

2019年11月,武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技有限公司与中兴新支点签署合作协议,发起统一操作系统项目,并将其命名为——统信操作系统(UOS,Union Operating System)。

他们合作成立的公司,叫做统信软件技术有限公司。公司法人兼总裁刘闻欢,也是深之度的创始人。

统信诞生后,武汉深之度继续发行Deepin社区版本,面向社区用户。而统信UOS,则面向商业用户,相当于Deepin的商业版。

2020年1月16日,面向桌面和服务器市场的统信UOS 20正式版发布。UOS基于Linux内核,支持笔记本、台式机、服务器等多平台,具有相当不错的兼容性和开放性。

同样画个关系图,如下:

中科方德

2006年12月25日,中科方德软件有限公司在北京成立,专门从事操作系统的研发。这家公司是基础软件国家工程研究中心的项目法人单位,背后是中国科学院软件研究所。

在前面曾经提过,中科院软件所也是中科红旗(红旗Linux)的大股东。中科方德的成立,其实形成了和中科红旗的内部同业竞争关系。后来红旗Linux破产清算,三方也闹得很激烈。

中科方德的操作系统产品,包括方德高可信服务器操作系统、方德方舟安全(服务器)操作系统等。

普华Linux(i-soft)

普华基础软件股份有限公司(以下简称普华)成立于2008年10月20日,是中国电子科技集团公司(CETC)投资设立的子公司。

2014年中科红旗破产清算后,普华基础软件接收了中科红旗的部分研发力量,为推出普华Linux打下基础。

2014年9月,普华系列操作系统3.0正式发布,包括桌面版、服务器版等不同版本。

值得一提的是,普华曾经先后参控股了中标软件,人大金仓以及日本TurboLinux。TurboLinux(拓林思)曾是全球优秀的Linux高端产品及解决方案供应商之一。

中兴新支点(New Start)

2004年,中兴通讯股份有限公司成立了全资子公司广东新支点技术服务有限公司,专门从事Linux操作系统及相关技术的研发和服务。

2010年,广东新支点与中兴通讯联合推出了适合电信级服务器的Linux操作系统——New Start CGSL(Carrier-Grade Server Linux)。

新支点操作系统适合多个硬件平台,不仅面向服务器和桌面系统,也可以用于嵌入式等领域,在政务、金融、电力、交通等多个领域都有广泛部署。

华为欧拉(Euler)

2010年,华为基于CentOS源代码,内部发布了服务器操作系统欧拉(Euler OS),用于自己的ICT产品。

2013-2016,EulerOS处于1.x系列,在内部首次规模商用。2016之后的几年,EulerOS发展到2.x系列。

龙蜥操作系统(Anolis OS)

龙蜥操作系统是由阿里云内部启动并主导研发的一款Linux发行版,具体启动时间不详(可能在2011年左右),主要目的是为了取代CentOS。

2021年10月19日,阿里云发布全新操作系统“龙蜥”并宣布开源。龙蜥操作系统定位于服务器端。

以上只是部分,国内还有TencentOS、一铭Linux、思普等操作系统,限于篇幅,就不一一罗列了。也可以参考下面的表格:

总的来说,2006-2019年,在“核高基”专项的支持和推动下,国产操作系统迅速走出了第一次浪潮的阴影,并崛起了新的技术力量。这批新力量,吸收了此前的经验教训。他们更加关注用户体验,也更理性,保持相对平稳的发展速度。在最重要的生态方面,他们也更有耐心,一直在持续进行推进和积累。在这期间,外部环境也发生了一些重要变化。

2013年6月,前中情局(CIA)职员爱德华·斯诺登向媒体揭发了美国政府的棱镜计划。根据他的指认,美国情报机构从2007年以来,一直在国内外持续监视互联网活动以及通信运营商用户信息。这就是众所周知的棱镜门事件。计划爆出,全球震惊。国内信息技术的自主可控,变得更加紧迫。

2016年3月4日,24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位,共同发起成立了一个非营利性社会组织,并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。信创时代,全面起步。 信息技术的自主研发推进,又迈入了一个新的阶段。

2020-现在:新的趋势

2020年,是国内信创产业的落地元年。这一年的2月,被IBM收购的红帽公司在官网宣布,将终止CentOS既定的维护计划,引起了国内外的震动。CentOS作为Linux的一个重要发行版,在国内使用量极大。其停服对国内很多业务带来了影响,但与此同时,它也是一次难得机遇。各品牌的国产操作系统,可以通过替代CentOS,大幅提升自己的市场占有率。2020年左右,国产操作系统有两个比较明显的发展趋势。

首先,是增加对多种类型平台的支持。操作系统和硬件平台架构有密切关系。推动信创,是软硬件协同发展,共同替换。计算机CPU平台,除了x86,还有ARM、MIPS、RISC-V等。国内基于不同的平台,开发了海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等多种国产CPU。政府和企业在采购的时候,采用这些平台,显然也需要操作系统予以支持。所以,这一时期,国产操作系统加大了对多平台的扩展支持力度,以确保自己能够满足招标采购提出的兼容性要求。

第二,是搭建“根社区”。

根社区,是不依赖其它上游发行版的社区体系,直接从Linux内核和其他开源项目开始构建,级别更高。创建根社区,能够拥有更大的自主权,最大程度地减少对外部技术的依赖。经常听说的 OpenSUSE社区(德国商业公司主导)、Fedora社区(美国商业公司主导)、Debian社区(无商业公司控制)等,都属于根社区。构建中国主导的根社区,让国内操作系统企业参与到开源社区中去,能让企业从参与者变成建设者、主导者,进而提升国产操作系统的话语权和地位。

基于这样的趋势,这几年国内开源社区和根社区发展非常迅速:

2019年12月31日,华为作为创始企业发起了openEuler开源社区,并将EulerOS相关的能力贡献到openEuler社区。2021年11月9日,华为正式将openEuler欧拉操作系统捐赠给开放原子开源基金会。

根据2024年6月份官方提供的数据,四年来系统累计装机量超过680万套。

很多国产服务器操作系统厂商基于openEuler OS发行商业版本,如银河麒麟高级服务器操作系统、统信软件UOS 20、普华软件、中科方德、麒麟信安等。

2020年9月,阿里云、统信软件和三大运营商发起“龙蜥社区(Anolis OS)”。截至2024年8月,龙蜥操作系统Anolis OS装机量已突破800万套。

2021年12月,腾讯、浪潮等20余家企业建立“OpenCloudOS”社区。截止2022年12月,OpenCloudOS社区及衍生版本装机量累计已经超过1000万节点。

2022年6月,国家工业信息安全发展研究中心与普华基础软件、中科方德、麒麟信安、凝思软件、一铭软件、中兴新支点、元心科技、中国电科32所、技德系统、北京麟卓、先进操作系统创新中心等十余家单位联合成立了“openKylin”操作系统社区。

总的来看,国产操作系统经过几十年的发展,无论是在技术水平还是市场接受度方面都有显著提升。然而,想要完全替代现有的主流操作系统,仍然面临着巨大挑战,包括生态系统的丰富度、用户体验的优化以及国际市场的拓展等问题。

前路充满荆棘,谁能走到最后,还未可知。最后还是要抛出一些直击灵魂的问题——

上面我们提到的这些操作系统,到底是真国产,还是假国产?一直以来,都有很多人质疑甚至抨击国内的这些操作系统,说是套壳、骗钱,这是真的吗?基于Linux内核开发的操作系统,算不算自主研发?

小枣君说说我自己的看法,仅供参考和探讨:

首先,无论是第一次浪潮里的蓝点、红旗、中软、冲浪,还是第二次浪潮里的深度、麒麟、新支点、欧拉等,都是基于Unix或者Linux内核,这是毋庸置疑的。重新写个内核,其实也不是不行。最开始林纳斯写Linux内核的时候,也才21岁,内核代码只有1万来行。之所以国内没有从零开始写,主要是因为在我们起步搞操作系统的时候,Linux内核已经初具规模,而且具备很好的全球用户基础。它的架构和技术得到了验证,且已经具备一定的生态。

如果我们真的从零开始写,生态要从零开始积累,关键是国外有了Windows、类Unix、Linux内核的发行版、苹果OS,很难再接受又一个新的生态。到时候,就真的变成了我们自己闭门造车,而且会导致整个IT生态的割裂。不过国产(Linux)操作系统也有着不同的技术流派:

Linux内核是全球开发者长期共同参与的结果,目前代码量大约是3000万行,里面也有大量中国人贡献的代码。这些年,我们国内的操作系统厂商,也对内核进行了必要的修改和优化。基于Linux内核进行开发,也并不像有人说的那样,是“套壳”。这里面涉及的工作量,可大可小。开发桌面环境、优化性能、增强安全性稳定性、定制功能等,技术难度都很高。

国内几大操作系统品牌,代码量都是上亿行。以openEuler v23.03版本为例,代码总计7.3亿行。这里面的工作量,说是“套壳”就有些伤人了。当然,一直以来,找开源代码,做少量修改,然后进行营销包装,号称“自主研发”、“完全国产”,骗取国家经费这种事情也很多。但我们不能一概而论,一杆子打死。

做操作系统、芯片,和造原子弹有很大区别。操作系统等软硬件,都是市场化的东西。我们不仅要确保自己能用,也要想办法让国外用户也用,要能够实现自己造血。所以,选择在国外用群众基础的Linux内核,是没有问题的。Linux内核代码开放,藏不住后门,不用担心被某些国家坑,安全上能够得到保障。而且,如前面所说,我们也建立了根社区,不依赖其它国家机构或企业控制的发行版,也进一步增强了安全性,降低了风险。所以小结一下:

1、基于Linux内核进行开发,是当前国产操作系统的必然选择,也是正确选择。

2、目前国内的众多操作系统,严格来说,不能叫完全国产操作系统,应该是叫国产Linux操作系统,或者国产Linux发行版。

3、国产化比例的高低,代码量是一个衡量标准。原创代码量很低的,你也可以骂他是“套壳”。但目前国内几家大的,肯定都不是“套壳”,有海量的代码和心血在里面。

4、目前国内主流的几个操作系统,我认为可以算是自主研发,但不是完全自主研发。除非你把内核也完全自己写,变成纯血。

5、国产需要大家的支持。骗子误国,喷子也误国。在力所能及的情况下,希望大家能给国产操作系统一些机会,用用看,提一些意见,多一点理解和宽容。

为什么国产操作系统不是基于类Unix(例如FreeBSD)开发而是基于Linux呢

以下是精选的知乎上三个作者的观点,供大家参考:

首先,不是没有,主要是用的公司少,因为linux的生态(主要就是驱动程序和硬件支持多)要好不少,而且大多不是做的大众可以直接接触到的项目;比较少的原因应该是人才不好找,会(使用和开发v)的人少。国内多是小团队,创始人用什么以后就跟着用什么。另一个原因是当年FreeBSD跟AT&T的官司,导致FreeBSD回炉重造,这个空挡中,Linux诞生并迅速壮大,然后FreeBSD一直没追上。Linux和FreeBSD是两个不同的开发模式,市集和大教堂。市集模式获得了更好的社区认同和支援,发展速度非常快,成就了今天的Linux。FreeBSD现在非常致力于开源哲学洁癖,Gcc都踢出去了,硬件,驱动和桌面支持上差距与linux越拉越大。所以想搭顺风车,选Linux魔改;想自己尽可能掌握自主,选FreeBSD二次开发。你觉得是想搭顺风车的人多还是掏真金白银去实现梦想的人多?

Bsd对封闭系统友好,Linux对开放系统友好。如果针对特定硬件开发系统基于bsd无论技术上还是商业上都更加友好,比如任天堂switch,比如MacOS(乔布斯曾经找Linus谈过想基于Linux做,权衡之后还是放弃了)。想要针对更广泛的硬件Linux可以节省更多成本,比如树莓派,安卓。

个人认为,中国若想在操作系统领域真正实现自主独立,就不能完全依赖受GPL协议约束的GNU/Linux,而应该着眼于更为宽松的开源授权协议,例如BSD License,以实现商业化的持续发展。在BSD协议下,商业化发展拥有更大的自由度,仅需遵守三项基本原则:(1)在重新发布源代码时,必须附带原始的BSD协议代码;(2)在发布二进制库或软件时,相关文档必须声明包含BSD协议代码;(3)禁止使用开源代码作者或机构名称,以及原产品名称进行商业宣传。

李昊说中国为何没有自主操作系统,只有拿开源软件换皮的国产OS

2018年10月中国工程院院士倪光南表示:我国在部分网络和信息化核心技术领域技术储备依然薄弱,特别是终端操作系统技术短板明显。为适应快速发展的互联网环境和应对日趋严峻的网络安全形势,国产自主终端操作系统技术研发和产业发展仍需提速。虽然以倪光南院士为代表的一批专家在十多年前就一直呼吁发展国产操作系统,但中国始终没能搞出一款源代码全部自己写的通用国产操作系统,开发国产通用操作系统难度何在?

1、编写操作系统工作量巨大

开发一个操作系统工作量非常大。举例来说,Windows XP 有代码4000万行,Vista 代码达5000万行,Win7 有代码5000万行,3.6版本的 Linux 内核代码就有1590万行,而Linux的发行版Debian系统代码行数达6500万行,而且这些代码还都是经过软件厂商反复精简的结果。

操作系统代码行数并非越多越好,而是在保障相同的功能的情况下,代码越精简越好,像微软的IE浏览器代码超过1000万行,塞班系统代码行数突破3500万行,却因代码臃肿,对代码的维护性和扩展性造成了负面影响。

2、编写操作系统需要深厚技术积累

操作系统的最难的就是做一个自己的内核,而系统内核分成很多模块,每个模块的划分、协调不仅要考虑有效性、效率高低、可扩展性、可维护性,还要注重代码控制、算法效率、项目管理、多任务调度算法、软件架构设计等方面,是非常复杂的一项工作,技术门槛也比较高,需要有非常深厚的技术积累。

现在大家耳熟能详的操作系统,都是几十年技术积累和站在巨人肩膀上的产物,而非凭空冒出来的。举例来说,手机上用的最多的安卓系统是基于Linux的二次开发,小清新奉为圭臬的IOS是基于FreeBSD/Unix的二次开发,Linux和IOS追根溯源都是Unix。

3、开发操作系统是一个迭代演进的过程

操作系统的开发周期长,而且是一个迭代演进的过程。微软在1985年推出Windows1.0后,经过Windows2.0、3.0、3.1、NT、95、98、2000等操作系统演进迭代,才于2001年推出一代经典Windows XP。

Linux、FreeBSD也是以UNIX为基础,经过几十年的开发和更新,才发展到现今的水平,而谷歌和苹果以Linux、FreeBSD为基础,他们的操作系统也是一代代发展的。因此,在缺课太多差距过大的情况下,需要的是循序渐进和厚积薄发,试图在短时间内实现赶超,妄图一口吃成胖子的科技大跃进显然不可取。

4、软件产业大而不强

软件产业强大与否,并不是取决于该国程序员数量,更不取决于软件产业创造的GDP,而在于产业标准制定权与是否拥有核心技术。

一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品,掌握了标准的制定权就能获取高额利润并立于不败之地。而国内软件业从教学到产业基本上跟着西方的技术标准走,没有自己的一套技术标准。像程序员常用的编程语言、编译器、软件开发工具基本上用的都是国外产品。

软件产业大而不强的另一个表现就是产品缺乏核心技术。以大家每天都用的手机和浏览器来说,国内各家公司推出了不少浏览器,但基本上是国外浏览器的马甲,所谓的国产浏览器都没有国人自己编写的浏览器内核;虽然很多国产手机都有诸如Emtion、nubia之类的系统,但拨开现象看本质这些还是安卓操作系统的马甲,只能算是一个UI。

不少厂商隔三差五就会出现于媒体聚光灯下的云解决方案,其实上也是国外开源软件的马甲,有些厂商虽然也贡献了少量代码,但含金量远不及宣传中那么足......

在linux,KVM,Xen,OpenStack,HADOOP,Docker,Mysql,OpenJDK等基础软件的代码贡献量方面,中国庞大的程序员数量和中国相对有限的代码贡献量极不相称。

因此,虽然中国软件产业和互联网企业创造了海量的GDP,演绎了一批造富神话,吸纳了大批就业岗位,但依附于西方技术标准、没有自己编程语言和软件开发工具、应用软件强而基础软件弱已成为中国软件产业的内伤。

5、技术人才相对匮乏

"一流人才漂洋过海,二流人才北京上海",虽然很多怀有理想的志士依旧留在国内做科研,但中国高端技术人才流失是不争的事实——中国早已成为美国最大的人才输出国。在高端技术人才大批量流失的同时,国内大学和公司的人才培养却不尽如人意。

在标准制定上的缺失使中国的软件业基本依附于西方的技术体系,国外巨头和中国各个大学堪称典范的"合作"关系下,使得我们大多数的学生只学习在西方搭好的技术框架下做"填空题"。

一些久经磨砺的资深程序员虽然技术精湛,但在国家和国内软件巨头没有标准制定顶层设计的情况下,单凭自己或小群体的力量无力制定标准,基本上是跟着国外技术体系走,国外出一个新技术、新标准,就一窝蜂去学。

中国程序员虽然数量庞大,其中更是不乏精英人才,但相当大一部分程序员技术水平有限。具体来说,国内IT企业极少参加系统相关标准制定,国内软件人才很少向国际开源社区贡献源码;国内有非常多做手机APP、网游、页游的程序员,但如果让这些程序员去开发基础软件,他们很可能就抓瞎了。

另外,国内软件业的行业环境也加剧了高端技术人才匮乏的状况。国外程序员一般情况下,做一辈子就做一方面的技术,在学习掌握该技术,下半辈子基本上就写程序了。国内程序员因为企业经常跟着项目走,使国内程序员要会很多方面的技术,技能多而不精。此外,国内程序员有一个共识——就是不能写一辈子程序,必须向管理层转型,最后的目标就是做项目经理之类的职务。转为管理层后,就不再从事一线开发或者很少从事一线开发。

这些现状使国内软件产业很难培养出技术精湛的程序员,培养磨砺出来的资深程序员却因为转向管理层不再或很少从事一线开放,进一步加剧了技术人才匮乏的现状。

6、研发单位人力资源不足

在人力资源方面,国内做操作系统的公司的开发人员,大一些的有三、五百人,小的甚至不足百人。一部分体制内单位存在人才流失问题。体制内很多人都是怀着理想和信念在奋斗,但理想信念不能当饭吃,赚取收入的时候"讲牺牲奉献",养家糊口的时候"讲市场规律",一般人都无法长期坚守。随着年纪的增长,家庭、生活压力越来越大,很难抵御跳槽后收入翻倍的诱惑。

形成鲜明对比的是微软公司,该公司有将近10万员工,当年在有Windows95、98等技术积累的情况下,依旧集中了5000余名程序员开发Windows XP。

Linux虽然不靠任何一个商业公司支持,但是由于目前已经被广泛应用和认可,不但已经得到全世界程序员共同维护,红帽公司、Intel、IBM、甲骨文、微软等国际巨头也积极参与其中,同样具备很强的持续研发能力。

7、研发资金相对不足

在资金方面,微软在2014年的研发成本就超过100亿美元。而一个成熟的操作系统的开发更是延续数年,微软在开发Vista所花费的研发费用超过了200亿美元,Linux仅内核据如果根据人员投入的规模,据测算也耗资数十亿美元。

形成鲜明对比的是和Vista、Fedora 9大约处于同一历史时期的银河麒麟操作系统。其研发经费仅仅为4000万人民币,而且当时的汇率还是1美元等值于8元人民币。由国家队研制银河麒麟经费尚且如此窘迫,国内其他小公司的经费支持就可想而知了。

在国外巨头人力和财力资源差距如同鸿沟的状况下,国内各家研发操作系统的公司依旧在各自为战,而且技术路线不一。具体来说,国内有十多家在做操作系统的公司,但每家公司各有各的小算盘,始终无法形成产业联盟。虽然基本上都是基于Linux的二次开发,但有的是走红帽技术路线,有的走Debian技术路线。还有的选择和微软搞合资,搞所谓的Win10中国政府特供版,这使得人力资源和财力资源原本就非常有限的情况下,研发力量被进一步分散削弱了。

8、趋利避害使大多企业无心研发自主操作系统

市场经济时代商业利益至上,对于国内商业巨头而言,承担社会责任,做一个独立自主、安全可控的操作系统从来不是他们追求的目标,他们的目标仅仅是利润!

因此,国内巨头有做HMOS的动力,因为给场外配置的金融游戏中,HMOS简直就是印钞机。但在开发国产操作存在技术人才不足、技术门槛高、成本巨大、研发周期长、软件生态构筑难、市场推广难等困境之时,显然不会有开发一个拥有国产内核的操作系统的动力。

满怀理想的开发开发者会被残酷的现实撞得头波血流——抱着开发能代表中国技术水平己开源操作系统理想的一家操作系统一直处于不盈利状态,以至于当地税务部门曾经认为该公司长期都是研发投入而无产出的情况不正常,还专门进行过检查。

在技术层面上,自主技术越多,那么和现有的软件体系兼容性就越差;反之,兼容性就越好。在以市场化运营为导向的标准下,自然要能兼容现有的软件体系。那么,这样的操作系统就自然不可能有太多自己的东西。举例来说,国内除体制内单位外,软件技术实力最强的就要属互联网巨头和华为、中兴、东软等厂商了。

虽然华为和中兴居2014年中国软件收入排行榜第一和第二位,但技术长于通信领域,开发通用操作系统非其所长,在商业利益的驱使下,华为和中兴手机的操作系统其实就是一个基于安卓的UI。

互联网巨头推出的操作系统更是将利润至上发挥的淋漓尽致——为了跑马圈地,抢端口,赚快钱,而不是为了实现信息安全和自主可控,自然不可能选择长周期、高投入、高技术门槛的自主研发之路,基于安卓的二次开发就成为理所当然的选择,编写的代码仅限于重写了虚拟机。商业上的趋利避害加剧了国内应用软件强,而基础软件弱的现状,比如中国写Java的程序员有上百万人,写JavaScript的程序员也有上百万人,写QT的也很多,但Java虚拟机、JavaScript引擎、QT库却没多少人干。

9、软件生态难以构筑

单单有一个操作系统而没有软件生态是没有意义的。操作系统仅仅是一个平台,丰富软件生态才是操作系统的活力之源。什么是软件生态呢?比如即时通信软件、网络支付软件、浏览器、Office办公软件、Flash、各种游戏等等。没有这些软件,用户就无法网络聊天、上网、办公、看视频、玩游戏,只能对着"我的电脑"桌面图标发呆。

软件生态的构建需要软件厂商的配合,而软件厂商不是活雷锋,只有当某个操作系统市场占有率达到一定程度时,软件厂商才会帮忙适配软件,这样就形成了一个悖论——软件生态贫乏,导致操作系统用户数量很少,而市场占有率小的情况下,软件厂商不会主动帮忙适配软件。

就以微软这个桌面操作系统霸主来说,因为WindowsPhone的市场份额非常小,导致国内外软件厂商大多不愿意给它开发手机APP,而软件方面的不足又使更多的用户抛弃WindowsPhone。微软的财力和技术不可谓不雄厚,但因错过发展机遇期,要在别人已经占据的市场分一杯羹,也是艰难无比。

因此,要构建自己的软件生态,最好是在无人涉足的新领域,比如当年谷歌和苹果涉足的智能手机领域,或者现在正兴起的物联网领域。要在已经被外商占据的领域,发展出自己的软件生态,就只有花钱请软件厂商来帮忙了,而资金和人才恰恰是国内厂商的两大短板,根本没有财力去这样烧钱。

10、市场推广难度大

即使是有了成熟的操作系统和一定软件生态的积累,要市场推广依旧不容易。主要有以下几个难点:

用户粘性制约市场推广。操作系统有一种属性——用户粘性,当用户习惯了某一个操作系统后,让用户换一种操作系统,甚至同一个操作系统换一个版本都会产生诸多的不方便。举例来说,从WindowsXP升级到Windows7,很多原本习以为常的操作全部改变了,都要从新学起,很多人就觉得很麻烦,这也是为为什么微软已经发展到Windows10了,WindowsXP在中国依旧有庞大的市场占有率。

更换平台成本大。有一定历史的公司和单位都积累了大量的数据和资料和应用系统,这些数据和资料和应用转移到新的平台,不仅需要花费不菲的金钱,还有一定的技术风险——是否会造成数据和资料的损毁和丢失,这是谁都不敢打包票的事情。

预装国产操作系统的计算机无法被用户接受。因为Windows在桌面市场的霸主地位,像联想这样的PC整机制造商基本上预装Windows系统,即使某些厂商预装了国产操作系统,但在销售过程中,零售商往往将预装国产操作系统的电脑安装盗版Windows系统出售。

买办作祟。过去几十年的实践证明:凡是中国暂时没有掌握的技术,西方基本上是高度封锁的,但凡中国刚刚在某些领域取得一定突破和起色,西方就会一反过去高度技术封锁的做法,选择到中国大陆来大搞合资,比如中国搞错了运10,麦道就来合资了。把运10废了之后,再去找波音、空客合资,外商开出的条件异常苛刻,压根懒得理你。在CPU上也是类似,随着自主CPU取得的长足进步,Intel、IBM、ARM、高通等外商都来中国大陆合资或开展技术合作。而这些合资公司往往充当了皇协军的角色,扼杀自主技术的成长。

盗版猖獗。其实国产操作系统最大的对手不是微软,而是盗版。盗版猖獗的情况下,哪怕国产操作系统免费使用,也无法在市场中也很难推广出去。

在此接上文盘点一下国产的开源操作系统,包括但不限于服务器操作系统、桌面操作系统、物联网及边缘操作系统、嵌入操作系统式...排名不分先后,后续(2023年2月)会再补充。

Deepin(深度)操作系统

发行商或作者:统信软件/深度

系统类型:桌面操作系统

硬件架构:龙芯/飞腾/申威/兆芯/海光/鲲鹏/海思麒麟/瑞芯微/X86

上游系统:Linux

内核特征:宏内核

深度操作系统(deepin)包含深度桌面环境(Deepin Desktop Environment)和近 30 款深度原创精品应用,及数款来自开源社区的应用软件,广泛用于支撑用户日常的学习和工作。另外,通过深度商店还能够获得近千款应用软件的支持,满足用户对操作系统的更多应用场景的特定需求。

深度操作系统由专业的操作系统研发团队和深度技术社区(www.deepin.org)共同打造,基于 Linux 内核,以桌面应用为主的开源 GNU/Linux 操作系统,支持笔记本、台式机和一体机,其名称来自深度技术社区中 “deepin” 一词,意识是对人生和未来不断的追求和深刻的探索。

作为全球最活跃的 GNU/Linux 发行版之一,深度操作系统不仅长期保持活跃,还面向全球用户发布。深度操作系统采用滚动更新方式,每个月在线发布必要的功能和 bug 更新,每3个月进行一次可累积发布 ISO 的大更新。并使用新功能和性能优化交替进行的更新方式,保障深度操作系统不仅在美观和易用方面不断进步,在稳定和流畅方面也同样不断得到改善和优化。

Ubuntu Kylin(优麒麟)

发行商或作者:麒麟软件

系统类型:桌面操作系统

上游系统:Ubuntu

硬件架构:龙芯/飞腾/兆芯/海光/鲲鹏/X86/申威

内核特征:宏内核

Ubuntu Kylin 操作系统是由麒麟软件有限公司主导开发的全球开源项目,适用于 X86、ARM、RISC-V 等主流架构的个⼈电脑、笔记本电脑和嵌⼊式设备,是⼀款通用桌面电脑操作系统。

优麒麟自创立以来已经有 10 年的历史以及技术沉淀,并得到了国际社区的认可。现累计发行 20 个操作系统版本,全球下载量 3800+ 万次,活跃爱好者和开发者 20+ 万人,累计向开源社区贡献代码超 400 万行,其中被 Linux、Gnome、Unity、OpenStack、Ceph 接收 Patch 超 7400 个。

OpenCloudOS 云操作系统

发行商或作者:腾讯

系统类型:云操作系统

上游系统:无

硬件架构:X86/ARM64/海光/飞腾

内核特征:宏内核

OpenCloudOS 是由腾讯等 20 余家操作系统、云平台、软硬件厂商与个人共同倡议发起的操作系统社区项目,目标是打造全面中立、开放、安全、稳定易用、高性能的 Linux 服务器操作系统,共建国产操作系统开源技术社区,扩大社区发行版影响力,构建操作系统健康繁荣的生态。

目前 OpenCloudOS 已稳定支撑了超过 1000 万节点的大规模场景,在政务、金融、互联网等行业经过长期使用验证,可以为企业提供稳定高可用的服务,满足业务严苛负载需求。

NestOS 基于欧拉开源的云底座操作系统

发行商或作者:OpenEuler 社区 SIG

系统类型:云操作系统

上游系统:OpenEule

硬件架构:-

内核特征:-

NestOS 是一款在 openEuler 社区 CloudNative sig 组孵化的云底座操作系统,专注于提供最佳的容器主机,大规模下安全的运行容器化工作负载。

Nest 即 “巢穴”,作为可以包容 podman(鼹鼠)、iSulad(蚂蚁)、docker(集装箱)的 “巢穴”,NestOS 即化身为可以搭载 iSulad、docker、podman 等基础平台的操作系统。

NestOS 将配置工具 ignition 与 rpm-ostree、OCI 支持、SElinux 强化等技术集成在一起,采用基于双系统分区、容器技术和集群架构的设计思路,搭载 iSulad、docker、podman 等主流容器基础平台,克服了由于用户修改系统内容、用户服务对系统组件依赖,以及系统软件包升级时不稳定中间态等种种导致升级过程不可靠的因素,最终以一种轻量级、定制化的操作系统呈现出来。

FydeOS 云优先操作系统

发行商或作者:燧炻创新

系统类型:云操作系统

上游系统:无

硬件架构:-

内核特征:宏内核

FydeOS (原名 Flint OS,于 2018 年 6 月正式更名)基于开源项目「Chromium Project」二次开发,对其底层技术行了修改和优化。

FydeOS 以优化的浏览器平台为基础,加入更多符合中国地区用户习惯和提高用户体验的本地化增强功能,包括对安卓程序的支持、对原生 Linux 应用程序的支持、对常用 Windows 程序的兼容、账号信息和文件云同步以及功能强大的高颗粒度企业集管功能,是一款符合互联网时代需求的云技术操作系统。

openEuler 华为服务器操作系统

发行商或作者:华为

系统类型:服务器操作系统

上游系统:无

硬件架构:X86/ARM/LoongArch/ 申威/RSIC-V

内核特征:宏内核

openEuler 是一款开源操作系统。当前 openEuler 内核源于 Linux,支持鲲鹏及其它多种处理器,能够充分释放计算芯片的潜能,是由全球开源贡献者构建的高效、稳定、安全的开源操作系统,适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

同时,openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区,通过社区合作,打造创新平台,构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,推动软硬件应用生态繁荣发展。

Anolis OS 支持多架构的 Linux 发行版

发行商或作者:阿里

系统类型:服务器操作系统

上游系统:无

硬件架构:X86/ARM64/龙芯/兆芯/海光/津逮/飞腾/Risc-V/鲲鹏

内核特征:宏内核

Anolis OS 是 OpenAnolis 社区推出的完全开源、中立、开放的发行版,它支持持多计算架构,也面向云端场景优化,100% 兼容 CentOS 8 软件生态。

Anolis OS 开源、原生、安全、稳定、依托于国际开源社区,拥有自我演进能力、可靠的软件供应链、满足复杂应用场景。

TencentOS Server

发行商或作者:腾讯

系统类型:服务器操作系统

上游系统:TencentOS Stream

硬件架构:X86/ARM64/海光/飞腾

内核特征:宏内核

TencentOS Server 属于 TencentOS 系列下的一员,是腾讯针对云的场景研发的 Linux 操作系统,提供了专门的功能特性和性能优化,为云服务器实例中的应用程序提供高性能,且更加安全可靠的运行环境。

TencentOS 系列是腾讯自主研发的一系列操作系统,主要包含 TS(TencentOS Server 服务器操作系统),TT(TencentOS Tiny 物联网操作系统)和 TE(TencentOS Edge 边缘计算操作系统),针对计算存储网络三大子系统(云数据中心、边缘、物联网)提供基于业务场景化的全栈 OS 布局。

Circle Linux 企业级 Linux 发行版

发行商或作者:Circle Linux 社区

系统类型:服务器操作系统

上游系统:RHEL8/9 保持同步升级

硬件架构:X86_64/AArch64/PPC64le/S390x

内核特征:宏内核

Circle Linux 由国内开源软件爱好者共同维护的原 CentOS 后继开源社区,与上游 RHEL 版本 100% 兼容。

Circle Linux 是一个开源、共创的 Linux 社区,通过完全开放、包容的社区形式与全球开发者共同构建一个免费、多元的系统软件生态圈,最终开发一套稳定、流畅和安全的生产环境替代方案,以便与企业级 Linux 实现完全兼容。

同时,Circle Linux 也是一个自由创新的平台,鼓励任何人或组织提出新见解、开拓新策略、践行新方案。

Loongnix 龙芯开源操作系统

发行商或作者:龙芯开源社区

系统类型:服务器操作系统、桌面操作系统

上游系统:Anolis OS (OpenAnolis)/CentOS/Debian

硬件架构:龙芯

内核特征:宏内核

Loongnix 操作系统是龙芯开源社区推出的 Linux 操作系统,作为龙芯软件生态建设的成果验证和展示环境,集成了内核、工具链、龙芯浏览器、Java 虚拟机、音视频库、图形环境、云计算、打印驱动等操作系统基础设施方面的最新研发成果,可直接应用于日常办公、生产、生活等应用环境,同时可供合作厂商、科研机构及爱好者在龙芯平台上研发其品牌软件或专用系统。

Loongnix 包括 Loongnix-Server、Loongnix-Client 以及 Loongnix-Cloud 三个产品系,分别面向服务器、个人计算机和云计算领域。

BookOS 基于 xbook2 内核的操作系统

发行商或作者:BookOS 社区

系统类型:桌面操作系统

上游系统:Xbook2/NXOS

硬件架构:x86

内核特征:宏内核/微内核

BookOS 操作系统是一个基于自研的 xbook2 内核(xbook2 是一个基于 x86 处理器的 32 位操作系统,实现了大量的基础功能,可以拿来学习操作系统知识。)的操作系统,可运行在 qemu,bochs,virtual box,vmware 等虚拟机中,也可以在物理机上面运行(需要大量系统支持的驱动)。

BookOS 及其 xbook2 内核最初由一位名为” 胡自成 “的大学生独立设计并实现,现已发展成一个社区性质的开源项目。

OpenHarmony 面向全场景的分布式操作系统

发行商或作者:华为

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:liteOS/Linux

硬件架构:ARM/MIPS 等多体系结构

内核特征:宏内核

OpenHarmony 是开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)旗下开源项目,定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。

OpenHarmony 在传统的单设备系统能力的基础上,创造性地提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的理念,支持多种终端设备上运行。

OpenHarmony 支持如下几种设备类型:

轻量系统类设备(参考内存≥128KB)

面向 MCU 类处理器,例如 Arm Cortex-M、RISC-V 32 位的设备,资源极其有限,参考内存≥128KB,提供丰富的近距连接能力以及丰富的外设总线访问能力。典型产品有智能家居领域的联接类模组、传感器设备等。

小型系统类设备(参考内存≥1MB)

面向应用处理器,例如 Arm Cortex-A 的设备,参考内存≥1MB,提供更高的安全能力,提供标准的图形框架,提供视频编解码的多媒体能力。典型产品有智能家居领域的 IPCamera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。

标准系统类设备(参考内存≥128MB)

面向应用处理器,例如 Arm Cortex-A 的设备,参考内存≥128MB,提供增强的交互能力,提供 3D GPU 以及硬件合成能力,提供更多控件以及动效更丰富的图形能力,提供完整的应用框架。典型产品有高端的冰箱显示屏等。

大型系统类设备(参考内存≥1GB)

面向应用处理器,例如 Arm Cortex-A 的设备,参考内存≥1GB,提供完整的兼容应用框架。典型的产品有智慧屏、智能手表等。

RT-Thread 嵌入式实时操作系统

发行商或作者:RT-Thread 社区

系统类型:物联网及边缘操作系统、嵌入式操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM Cortex-M/R/A、MIPS、 X86、 Xtensa、 C-Sky、 RISC-V 等

RT-Thread 是一个集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台,具有极小内核、稳定可靠、简单易用、高度可伸缩、组件丰富等特点。

RT-Thread 拥有一个国内最大的嵌入式开源社区,同时被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业,累积装机量达数千万台,成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。

RT-Thread 拥有良好的软件生态,支持市面上所有主流的编译工具如 GCC、Keil、IAR 等,工具链完善、友好,支持各类标准接口,如 POSIX、CMSIS、C++ 应用环境、Javascript 执行环境等,方便开发者移植各类应用程序。

RT-Thread 支持所有主流 MCU 架构,如 ARM Cortex-M/R/A, MIPS, X86, Xtensa, C-Sky, RISC-V,几乎支持市场上所有主流的 MCU 和 Wi-Fi 芯片。

LiteOS 华为物联网操作系统

发行商或作者:华为

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:Arm 等

内核特征:宏内核

Huawei LiteOS 是华为面向 IoT 领域构建的轻量级物联网操作系统,可广泛应用于智能家居、个人穿戴、车联网、城市公共服务、制造业等领域。

Huawei LiteOS 发布于 2015 年 5 月的华为网络大会上。自开源社区发布以来,Huawei LiteOS 联合业界主流 MCU 厂家,通过开发者活动,目前已经适配了 30+ 通用 MCU 开发套件,5 套 NB-IoT 集成开发套件。共同推出一批开源开发套件和行业解决方案,帮助众多行业客户快速推出物联网产品和服务。

Huawei LiteOS 客户涵盖抄表、停车、路灯、环保、共享单车、物流等众多行业,为开发者提供 “一站式” 完整软件平台,可大幅降低设备布置及维护成本,有效降低开发门槛、缩短开发周期。

Huawei LiteOS 开源项目目前支持 ARM64、ARM Cortex-A、ARM Cortex-M0,Cortex-M3,Cortex-M4,Cortex-M7 等芯片架构。

TencetOS tiny 物联网终端操作系统

发行商或作者:腾讯

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM 等

内核特征:宏内核

TencentOS tiny 是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统,具有低功耗,低资源占用,模块化,安全可靠等特点,可有效提升物联网终端产品开发效率。

TencentOS tiny 提供精简的 RTOS 内核,内核组件可裁剪可配置,可快速移植到多种主流 MCU (如 STM32 全系列) 及模组芯片上。此外,基于 RTOS 内核提供了丰富的物联网组件,内部集成主流物联网协议栈(如 CoAP/MQTT/TLS/DTLS/LoRaWAN/NB-IoT 等),可助力物联网终端设备及业务快速接入腾讯云物联网平台。

TencentOS tiny 目前支持 STM32、NXP、华大半导体、国民技术、GD32、Nordic、TI 等主流 MCU。

AliOS Things 轻量级物联网嵌入式操作系统

发行商或作者:阿里

系统类型:物联网及边缘操作系统、嵌入式操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM,C-Sky,MIPS,RISCV 等

内核特征:宏内核

AliOS Things 是 AliOS 家族旗下的、面向 IoT 领域的、高可伸缩的物联网操作系统。

AliOS Things 致力于搭建云端一体化 IoT 基础设施,具备极致性能、极简开发、云端一体、丰富组件、安全防护等关键能力,并支持终端设备连接到阿里云 Link,可广泛应用在智能家居、智慧城市、新出行等领域。

AliOS Things 支持多种 CPU 架构,包括:ARM,C-Sky,MIPS,RISCV 等。

HybridOS 智能物联网操作系统

发行商或作者:飞漫软件

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM 等

内核特征:宏内核/微内核

HybridOS 是飞漫软件为智能物联网设备和云计算环境设计的开源操作系统。

HybridOS 不仅运行在智能物联网设备上,支持设备上的应用开发,还为云端和客户端提供编程接口,为开发人员提供从设备到云和客户端的新的完整软件堆栈和协议堆栈。

OneOS 轻量级物联网操作系统

发行商或作者:中国移动

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM Cortex-M/R/A、MIPS、RISC-V 等

内核特征:微内核

OneOS 是中国移动针对物联网领域推出的轻量级操作系统,具有可裁剪、跨平台、低功耗、高安全等特点。

OneOS 支持 ARM Cortex-M/R/A、MIPS、RISC-V 等主流 CPU 架构,兼容 POSIX、CMSIS 等标准接口,支持 Micropython 语言开发,提供图形化开发工具,能够有效提高开发效率并降低开发成本,帮助客户开发稳定可靠、安全易用的物联网应用。

SylixOS 嵌入式硬实时操作系统

发行商或作者:翼辉信息

系统类型:嵌入式操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM/x86/LoongArch/MIPS/RISC-V/C-SKY/PowerPC/SPARC/DSP 等多种架构支持

内核特征:宏内核/微内核

SylixOS 是一款嵌入式硬实时操作系统,同其类似的操作系统,全球比较知名的还有 VxWorks (主要应用于航空航天、军事与工业自动化领域)、RTEMS (起源于美国国防部导弹与火箭控制实时系统)、ThreadX (主要应用于航空航天与数码通讯) 等。

从全球范围上看,SylixOS 作为实时操作系统的后来者,在设计思路上借鉴了众多实时操作系统的设计思想,其中就包括 RTEMS、VxWorks、ThreadX 等,使得具体性能参数上达到或超过了众多实时操作系统的水平,成为国内实时操作系统的最优秀代表之一。

JingOS 基于 Linux 的移动操作系统

发行商或作者:鲸鲮科技

系统类型:移动操作系统

上游系统:Linux

硬件架构:-

内核特征:宏内核/微内核

JingOS 是一款基于 Linux 的 “融合” 开源操作系统,用于平板和移动设备,它可以运行 Linux 和 Android 应用程序,它能让你用手、用笔、用键盘,还有触控板来互动,当你连接键盘和触控板时可以变成桌面模式。

Thiz linux

发行商或作者:即时科研

系统类型:???

上游系统:???

硬件架构:x86

内核特征:???

Thiz linux(即时 Linux)起源于香港,其开发商 ” 即时科研 “ ThizLinux Laboratory 自称是香港第一个 Linux 开发商。一个年代久远的 Linux 操作系统,已经找不到关于它的更多信息了...

本节其中一部分操作系统的信息来源于一个老哥做的国产操作系统表格,另一部分信息源于中国开源社区 landscape 社区 Gitee 仓库。

关于泛㠌入式设备的国产操作系统记事可参考本站的《国产Linux软件要走定制化之路》。

刚刚确定的核高基项目名单中“中标麒麟”共计获得了约2.5亿元的“核高基”专项经费,名列基础软件扶持资金第一。按照“核高基”政策规定,项目所在地上海市也将按照1:1的比例拿出不少于此的资金扶持。而另一大国产操作系统厂商中科红旗也获得了为数不少的“核高基”经费支持。“本次两大国产操作系统的整合具有重大意义,鼓励国产操作系统做大做强是核高基的重要目标,本次中标和麒麟的整合是核高基项目的一个标志事件。”中标软件总经理、国家 “核高基”专家组成员韩乃平表示,国产三大操作系统中的两个整合到一起后,自然就形成了国产操作系统的第一品牌。这标志着此前一度浮现出恶性竞争苗头的国产操作系统产业正式拉开整合大幕。

1000亿“核高基”

做强中国自主可控的操作系统的呼声由来已久。操作系统是整个信息产业中最核心的环节之一,直接涉及到国家的信息安全和产业安全,因此中央历来对国产操作系统的建设高度重视,其中尤以“核高基”项目支持力度最大。

“核高基”是对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的简称,是2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。

根据中央规划,“核高基”重大专项将持续至2020年,中央财政为此安排预算328亿元,加上地方财政以及其他配套资金,预计总投入将超过1000亿元。其中平均每年扶持国产基础软件的资金规模超过10亿元。

本次“核高基”项目的确定再次给国产操作系统提供了大笔资金支持。

企业拿到这笔“核高基”资金后需要承担更高的考核目标压力,负责核高基实施的中央部委要求国产操作系统厂商尽快实现产业化目标,卖多少套产品出去,实现多少产值,并形成一定的市场竞争力。这一考核目标为期两年,并在“十二五”计划时重新评定项目。

“国产操作系统确实迎来了一个很好的发展机遇。” 中标软件总经理、国家“核高基”专家组成员韩乃平12月16日表示。

近日中标软件的几大股东——中国软件与技术服务股份公司、普华软件、华东计算技术研究所刚刚进行了一次增资,2亿元的新增资金已经到账,再加上国家数亿元的“核高基”资金即将下拨,让企业有了更强的实力去做强国产操作系统。

不过韩乃平强调,即使获得这些巨额资金,再加上中标与麒麟的军民强强整合,中国的操作系统厂商和微软这样的巨头比仍然显得太弱小了。

目前在国家的涉密系统里,例如国防、国安、公安、政府内网等核心机构中,广泛使用着国产操作系统。

不过在非涉密的市场上,国产操作系统却长期无法对微软等国际厂商的垄断霸权构成实质性威胁——目前微软的操作系统垄断着中国绝大多数用户的桌面和服务器。

“中国的国产操作系统在这几年取得了重大突破。”一位不愿透露姓名的软件业资深专家评价道,其中较有代表性的事件是中国的金融企业近来集体采购了中国国产的操作系统。这位专家表示,国产操作系统在服务器领域有许多自己的特点,包括价格比国外产品便宜很多,且使用开源系统更加有利于为国内的大企业提供定制服务。

国产操作系统厂商的存在,在市场层面对垄断优势明显的微软形成了一定制衡,并在一些领域逼迫微软降价。在历次政府采购中,国产操作系统厂商曾迫使微软大幅调低报价,并为国家节省了数额不小的采购经费。

由于微软的Windows事实上垄断了个人用户的使用习惯,目前国产操作系统在个人桌面市场上销售较差,出货量不高,而且售价偏低。

在服务器操作系统领域,近几年国产操作系统取得了一定的市场空间,由于服务器操作系统不需要和个人用户使用习惯兼容,国产操作系统的廉价、安全优势得到了充分的发挥。

目前服务器操作系统占到了国产操作系统总份额80%—90%的比重。

国产操作系统“内耗”迷局

在本次中标与麒麟整合之前,中科红旗、中标、麒麟三大国产操作系统厂商之间存在着较强烈的竞争关系,由于国产操作系统总体市场空间本来就有限,几大国产操作系统厂商之间近年来隐现出了恶性竞争势头。

中标软件副总裁刘文清举例谈到,某次一家国内大型PC厂商要出厂一大批PC电脑产品,按照国家规定必须预装操作系统,不允许裸机出厂。在这种情况下微软、中标以及另一家国产操作系统厂商前去竞标,结果两大国产操作系统厂商相互压价,最后以几块钱一套的“白菜”价销售出去。

而让国产操作系统厂商深感痛心的是,一些电脑经销商擅自在销售环节直接删掉廉价预装的国产操作系统,并为消费者换上盗版的微软Windows操作系统,致使市面上很少能看到装了国产操作系统的电脑。

对此刘文清表示,国产操作系统之间的内耗在很大程度上已经导致操作系统厂商没有心思去根据市场需求改进产品,过低的利润让厂商创新动力不强,因此形成恶性循环。

目前国内的几家操作系统厂商规模还都相对弱小。“近年来我们一直有种强烈的感觉,基础软件产业如果太分散了很难做起来。”刘文清表示,操作系统是非常特殊的一种软件产品,规模效益十分重要。

由于发行套数较少,因此一些应用软件厂商不愿意开发在国产操作系统上的产品。例如目前的国产操作系统无法支持在线支付等功能,导致用户使用不便。

“有一次我们和某国内著名软件开发商谈判,说他们的软件为什么不能拿到国产操作系统上来,但是对方说国产操作系统用户太少,要操作系统厂商先付 300万的开发费用。” 上海软件产业促进中心合作拓展部部长徐宜领举例谈到,用户数量不足是目前国产操作系统面临的一个现实问题,因此国产操作系统厂商在内在层面存在着互相整合的动力。

在本次中标与麒麟整合之后,引发了业内另一个普遍的猜想:中标麒麟和另一大主要国产操作系统厂商中科红旗,是否存在进一步整合的可能。

“(和红旗的)整合不是没有可能,也有可能发生在下一步,整合是一个大的趋势。”中标软件一位高层向记者表示,几家操作系统厂商的整合涉及到太多层面,每一家操作系统厂商背后都有不同的股东,不同的指导单,因此这位高层表示,中标和麒麟的整合,已经十分不易,至少迈出了国产操作系统整合的第一步。

对于国产操作系统来说,另一个重大利好是国家正在力推新一轮政府正版化采购浪潮。国务院近日下发文件要求,中央国家机关软件正版化整改2011年5 月底前完成,省市县级政府机关软件正版化专项检查和整改工作于2011年10月底前完成。中国的主要基础软件厂商都在近日进行了密集的竞标活动,期望在本次政府采购浪潮中拿到大单。

对此,上海软件产业促进中心合作拓展部部长徐宜领表示,国产基础软件厂商需要在市场上摸爬滚打,才能真正不断改进自己的产品,最终满足终端消费者的需求。因此要杜绝一些地方强制采购本地基础软件的做法。

“强制采购会让企业丧失创新的动力。”徐宜领表示,政府在涉密领域要强制采购国产操作系统,但是在一些非涉密领域,要放开市场去竞争,同时适当考虑国产操作系统。

上文源自:21世纪经济报道

国产操作系统的沉浮往事

在2020年之后,在信创浪潮的带动下,国产操作系统取得了非常不错的发展成果。以麒麟、统信、鸿蒙等为代表的国产操作系统品牌,越来越多地出现在我们的视野中。那么,国内是什么时候开始启动操作系统研究的呢?这些年,国产操作系统到底经历了哪些发展阶段?目前,我们的国产操作系统又处于一个怎样的状态?接下来,请大家跟随小枣君的文字一起回顾一下国产操作系统的沉浮往事。

1968-1982年:萌芽阶段

1946年代,世界上最早的通用电子计算机ENIAC在美国诞生,标志着人类正式进入了计算机时代。但当时的计算机是没有操作系统的,只能靠人工通过穿孔纸带进行交互操作。到了1950年代,随着技术的发展,才开始出现了“批处理系统”。1956年,IBM 704搭载的GM-NAAI/O单道批处理系统,被认为世界上第一个计算机操作系统。

IBM 704

我们国家的计算机研究,起步于1950年代。

1952年,在全国大学院系调整时,著名数学家华罗庚在中国科学院数学研究所,建立了中国第一个电子计算机科研小组。当时,国内主要是学习苏联的计算机技术,进行仿造。1958年8月和1959年9月,中国第一台小型电子管数字计算机(103计算机)和第一台大型通用电子管数字计算机(104计算机)研制成功,标志着中国计算机事业正式起步。但是,此时我们的操作系统仍是一片空白。

进入1960年代,以IBM System/360为代表的商用大型计算机,在美国各个行业全面普及,带来巨大的效率提升。国内观察到了这一趋势,并加快了计算机的研制步伐。

1968年,国家为了勘探石油的需要,由石油部、四机部共同设立了150工程,决定研制一台大型计算机。

1973年8月26日,150工程获得重大突破。在北京大学和738厂的联合努力下,中国第一台百万次集成电路计算机DJS-11机(即150机)研制成功,顺利出厂。

150机

这台150机上,搭载了中国第一套操作系统。我们姑且称它为150机系统吧。

150机系统是一个多道批处理系统(IBM System/360系统也是)。它的开发者,是来自北大的杨芙清、俞士汶、徐联舫、陈成森等专家。杨芙清后来担任了北大计算机系主任,1991年还成功当选中科院院士。

杨芙清

150机开发成功后,交付石油部使用,为国家石油工业做出了重要贡献。它还被应用于地质、气象等领域(一共造了4台),也发挥了不小的作用。

后来,杨芙清等人继续牵头了240机等后续机型操作系统的研发,主要用于国防等领域。值得一提的是,240机的系统,全部是由高级语言进行编写的(叫做XCY语言,X表示南大徐家福,Y代表北大杨芙清,C可能代表中科院计算所仲萃豪)。

1970年代,国外的计算机技术仍在高速发展。就在150机诞生的1973年,美国贝尔实验室的肯·汤普森和丹尼斯.里奇共同开发出了Unix操作系统,将操作系统技术带入了一个全新的时代。

1979年,国内引进了Unix操作系统,并进行了一些分析研究,但成果有限。

1983-1998年:起步阶段

进入1980年代,情况又发生了新的变化。

1981年,美国IBM公司推出了IBM PC,掀起了计算机小型化、普及化的浪潮。IBM PC使用的操作系统,是来自微软的MS-DOS。

1983年2月,电子工业部国家计算机工业管理局在酒仙桥召开全国计算机协调工作会议,准备参考IBM PC,研制国产化的PC,并将其定名为长城PC。

当时,负责给长城PC开发操作系统的,是电子部六所的严援朝。

严援朝(后来当了新浪网总工程师)

在短期内写一个全新的操作系统是不太现实的。严援朝所采用的方式,是基于DOS的内核,对输入输出模块进行汉化。

他带着三个大学生和一个中专生,经过几个月的奋战(据说每天只吃1顿晚饭,只睡3-4个小时),终于在1983年8月底,拿出了国内第一套PC兼容机的中文操作系统——CCDOS。

CC是"长城"拼音字母ChangCheng的缩写,也可以理解为“汉字(Chinese Characters)”的缩写。因为它对DOS的BIOS部分功能进行了扩充,所以也被叫做CC-BIOS。

1983年12月,电子部六所成功开发了微型计算机——长城100(DJS-0520微机,具体来说就是0520B型机和A型机)。

1985年6月,电子部六所的卢明等人,又成功研制出第一台具有字符发生器汉字显示能力、具备完整中文信息处理功能的国产微机——长城0520CH。

长城0520CH

长城0520CH在中国IT史上具有里程碑式的意义,也被业界评为全球10大功勋计算机。后来体制化改革,六所很多骨干离开,成立了中国计算机发展公司,也就是后来的长城集团。

1985年11月,中科院计算所研制成功联想式汉字微型机LX-PC系统。该系统可以在IBM-PC以及兼容机的基础上,通过安装联想式汉卡和汉化操作系统,实现对中文的支持。 后来,销售联想汉卡为主的计算所公司,成为了联想集团的前身。其实UCDOS、中国龙、天汇出来汉卡就死了;后面Windows一出,中文之星也没活几年,汉化平台全死掉了。

以上是后话,我们回到CCDOS。

CCDOS推出之后,掀起了软件汉化的热潮。国际上很多流行软件,例如BASIC、DBase、AutoCAD、WordStar等,也纷纷被汉化。这一定程度上推动了PC在国内的普及。

后来,北京化工三厂的吴晓军对CCDOS进行了改造,推出了著名的CCDOS 2.13。北京希望集团的鲍岳桥,则在1990年代开发了UCDOS。这些形形色色的中文版DOS,占据了国内绝大部分市场,也对PC规模普及起到了重要作用。

UCDOS 版本3.1

针对DOS进行汉化,虽然方便了使用,但从版权的角度来说,是存在问题的。那一时期,国内也在探索,如何开发具有自主版权的真正国产操作系统。

1989年,时任机电部副部长曾培炎前往巴西访问。在访问期间,他偶然了解到,巴西投资了3000万美元,开发出一款基于Unix的操作系统,名为COBRA。

“既然巴西能做,我们为什么不能做?”——回国后,曾培炎立刻申请立项了我国自主版权操作系统的研究项目,并列入了八五科学技术攻关计划。

承担这一研究项目的,是机电部下属的中国计算机服务总公司与中国软件技术公司(后来合并为中国计算机软件与技术服务总公司)。

他们购买了Unix System V R4.0的内核源码,做了汉化,加上了增强版的安全机制,改造推出了COSIX V1.0。

COSIX,“C”代表中文(Chinese),OS代表开放系统或操作系统(Open System,Operating System),IX代表基于UNIX。综合一下,就是基于UNIX的中文开放式操作系统。

1993年4月,COSIX V1.0通过了电子工业部以及中科院组织的中期评估。专家认为该系统:“符合国际标准的商品化的通用多用户操作系统”,“具有我国自主版权的66条操作系统命令”,“部分性能达到或超过国外同类产品”。

1994-95年,COSIX V1.1和V2.0也相继推出,并通过了国家验收。

COSIX的技术在不断完善。可惜的是,在生态端,COSIX没有得到足够多的软硬件支持,因此并未被市场所接受,销量和使用量低迷。更关键的是,进入1990年代,微软的Windows图形化操作系统逐渐开始流行,蚕食了汉化版DOS和COSIX的市场。

1991年,毕业于北大无线电电子学系、就职于北大方正的王志东(后来创办了新浪网),经过一年多的闭关开发,做出了国内第一个实用化Windows3.0中文环境——BDWin3.0。

1994年4月,微软公司针对中国市场,专门推出了中文版Windows 3.2。1995年,微软更是推出了经典的Windows 95操作系统(支持中文)。

中文版Windows 3.2

这一系列变化,基本宣告汉化版DOS和COSIX命运终结。一个全新的时代到来了。

1999-2008年:第一次浪潮

1999年, 科索沃战争爆发。北约在战争中采用网络攻击等信息战手段,对南联盟军用及民用系统进行了毁灭性的打击,带给国内极大的震撼。北约轰炸中国大使馆事件,更是彻底激怒了国人,也将中美关系降至冰点。

越来越多的中国人开始意识到,IT软硬件关键技术,必须掌握在自己手里。别人的东西再好,也是别人的,说不给你用,就不给你用,而且可能在里面藏了木马、后门、病毒。除了安全之外,垄断所带来的高昂价格,也是国内开始考虑自主研发的原因之一。以Windows为例,微软给政府的系统预装报价,是4000元一套,且拒绝降价。当时,国家科技部部长徐冠华一针见血地指出——国内的科技产业“缺芯少魂”。芯是芯片,魂即是操作系统。倪光南院士也在《人民日报》撰文指出:“作为十二亿人口的大国,自主操作系统不可不搞,不可慢搞,应拿出当年发展‘两弹一星’的气概来做这件事”。

倪光南

国人对操作系统自主研发的热情,彻底被点燃了。相关单位纷纷行动起来,投入到自主研发的道路之中。这次浪潮,几乎所有企业都选择了当时正处于高速崛起阶段的Linux路线。

1991年,芬兰赫尔辛基的21岁大学生林纳斯·托瓦兹,开发了拥有10000行代码的Linux内核。后来全球开发者对内核代码进行大量的修改和补充,加入图形界面、应用等部分,形成了大量的Linux操作系统发行版。

1994年,在芬兰赫尔辛基理工大学读博士的宫敏回国休假,人肉背回了20张磁盘,存储了80GB的自由软件。这其中就包括了Linux。这是Linux第一次来到中国。

Linux内核是开源的,遵循GPL(通用公共许可证)协议和自由软件体系GNU宗旨,所有内容开放,可以自由拷贝、修改和销售。所以,在国内看来,它代码透明,有基本的生态,且没有版权费用,也不受美国控制,是最好的二次开发平台。

1999年,国产操作系统迎来了第一次真正的爆发。以Xteam Linux、蓝点Linux、红旗Linux、中软Linux为代表的众多国产操作系统,走上了历史舞台。

接下来就分别介绍一下这几个系统(姑且把它们称为“国产Linux”吧,以下按发布时间排序)。

Xteam Linux(冲浪Linux)

1999年4月8日,中国第一款基于Linux/Fedora的国产操作系统Xteam Linux 1.0正式发布,单套售价48元,引发市场关注。

Xteam Linux由民营企业北京冲浪平台软件技术有限公司开发。2000年底,北京冲浪软件在港交所挂牌上市,并在24个交易日内上涨265.79%。

红旗Linux

红旗Linux的大名,相信很多人都听说过。它的推动人之一,正是前面提到的倪光南院士。

1999年,倪光南离开联想,回到中国科学院计算技术研究所。当时,他并没有放弃自己的梦想,仍希望能够建立中国自己的软硬件产业体系。

不久后,一个叫李德磊的人找上门来谈合作。李德磊在加拿大留过学,也曾经在摩托罗拉和日立半导体工作过,当时创办了一家叫方舟科技的企业,拥有一定的芯片技术和人才储备。

沟通后,倪光南有了初步想法——通过研发“方舟CPU+Linux系统”,以此来对抗Wintel架构。

1999年8月,在倪光南等专家的指导和推动下,在中科院软件研究所副所长孙玉芳等支持下,软件所成功研发了基于Linux的自主操作系统——红旗Linux 1.0版。

2000年6月,中科院软件研究所和上海联创共同出资96万美元,组建北京中科红旗,发布桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA集群版和嵌入式的红旗Linux。

BluePoint Linux(蓝点Linux)

1999年9月7日,行业知名内核黑客小组OpenUnix Network Studio的几个成员,发起成立了深圳信科思公司(蓝点)。10月1日,该公司发布了基于红帽Linux的蓝点Linux 1.0。

蓝点选择的是OEM路线,也就是给PC厂家提供预装。他们的合作对象,包括TCL等大企业。

成立后,他们很快拿下了三个OEM大单,每月出货量突破15万套,一跃成为中文Linux最大的供应商,占国内市场份额的80%以上。

2000年3月7日,BluePoint Linux Software(BLPT)通过借壳方式成功在美国纳斯达克上市,第一天股价就上涨400%,市值超过4亿美元。

中软Linux

中软Linux出自于中国软件总公司。没错,就是前面搞COSIX的中国计算机软件与技术服务总公司。

中国软件总公司原本隶属电子工业部,1994年划转中国电子信息产业集团(CEC)。COSIX搞不下去之后,他们也盯上了Linux,开始转向研究基于Linux的COSIX。1999年,中软总公司推出基于Linux内核的“中软Linux”(COSIX Linux) V1.0版本。

2002年,中软发布了中软Linux 4.0版本,支持首款国产CPU芯片——龙芯1号。

以上四家,是当时国产Linux操作系统的代表。事实上,类似的产品多达几十种。这些国产Linux,构成了一个空前热闹的场面,似乎一夜之间,国产操作系统就“雄起”了。面对这样的场面,政府层面也比较兴奋和激动。

2001年,在中国政府首轮正版化采购中,北京市科委主任俞慈声带头干了一件轰动的事情:将微软踢出局,选择了中软Linux、红旗Linux、永中Office、金山WPS等在内的国产化软件(不久后,微软中国总裁高群耀辞职,据说就和这件事有关;还有说法说是美国前国务卿基辛格都为这件事,专门打了电话求情。)

在民用市场层面,对国产及国外Linux发行版,PC厂商们(不管是国内厂商还是国外厂商)也非常欢迎;因为Windows的预装成本太高,预装Linux系统,可以有效降低出厂价格。

国产Linux浪潮愈演愈烈。根据当时中科红旗总裁刘博的说法,2000年国内Linux的使用量比1999年增加3~4倍,达到100万套。然而,后面发生的故事,却大大出乎人们的预料。国产Linux不仅没有崛起,反而迅速下滑,走向衰退。主要原因来自两个方面:

一是国产Linux操作系统实在做得太糟糕(推出时间那么快,想想也不会太好),卡顿严重,且不符合传统Windows使用习惯,用户体验很差。

二是国产Linux的生态完全没有建设起来,很多软件都装不了,硬件也用不了,严重影响了用户的正常使用。

于是,很多用户卸载了国产Linux,装回了盗版Windows。国产Linux的使用量大幅下降,且口碑迅速崩塌。上面提到的四大国产Linux,结局都不太好。

首先是Xteam Linux。

2003年,Xteam Linux宣布停止更新,股价应声暴跌90%。后来该公司退出操作系统领域,且股价长期低于0.10元。

红旗Linux这边。2001年,在倪光南的带领和支持下,方舟科技制造出了第一片嵌入式芯片——方舟一号。后来因为经营理念不合,倪光南很快退出了方舟科技(关于这段往事,2018年倪光南当年的助理梁宁专门写了一篇文章《一段关于国产芯片和操作系统的往事》,还引起了轰动。)

2005年,中科红旗董事长、国产系统主力者孙玉芳突发脑溢血去世。此后,公司连续曝出合资各方意见不一、管理不善等问题。

中科红旗继续坚持了好几年。2013年年底,中科红旗爆出资金链断裂问题和工人“讨薪”事件。2014年,公司进行解散清算。随后,在8月份,公司被五甲万京信息产业集团收购。庆幸的是,红旗未倒。收购方保留了红旗Linux品牌,继续承担红旗Linux相关的产品研发、销售以及服务等工作。可见《红旗 Linux 将满血复活》。

蓝点Linux失败最早,也最彻底。

2001年底,蓝点公司总裁邓煜将公司股份低价出售。不久后,公司其他创始人也把自己的股份出售。公司开始转型,做汽车行业相关应用设备与系统的开发。2002年,在互联网泡沫破碎的冲击下,蓝点股价跌至0.08美分,黯然退出美国市场。

中软Linux的命运比较特别。2003年,中软Linux操作系统研发事业部独立出来,成立了中标软件。后面我们会再讲到它的故事。

2009-2019:第二次浪潮

因为使用体验和软硬件生态的原因,以红旗Linux、蓝点Linux为代表的第一次国产操作系统浪潮,很快就走向了失败。

痛定思痛,通过这次失败,国内逐渐意识到:发展国产操作系统绝对不是一件容易的事情,而是一个漫长而艰难的过程。尤其是生态的建立,需要大量的时间,也需要产业界上下的协同配合,难度甚至超过了操作系统本身。

政府有关部门也意识到,信息技术产业的自主可控,不是单打独斗,也不是一蹴而就,而是应该通盘考虑,进行整体规划和长期布局。

2006年1月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006年-2020年)》。其中,将“核高基(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件)”项目,确立为推进我国信息技术发展的16个重大专项核心部分之一,明确了发展基础软件的目标。

在那一时期,还发生了几件事,对国产操作系统发展造成了深远影响。

首先,是正版化运动。

2006年4月,国家有关部门先后下发了《关于计算机预装正版操作系统软件有关问题的通知》和《政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》。

通知要求:“在我国境内生产的计算机,出厂时应当预装正版操作系统软件”,“政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件的产品”。

其次,是番茄花园事件。

2008年8月,番茄家园的创始人洪磊却因为发布盗版Windows牟利被带走调查。后来,番茄花园案宣判,洪磊获刑三年半,并处罚金100万元人民币。

洪磊被抓,是因为微软公司向国家版权局和公安部进行了投诉。其它盗版Windows论坛看到洪磊的下场后,纷纷选择了关闭或转型。

第三,是微软黑屏事件。

2008年10月20日,很多人发现自己的电脑里出现了一则系统通知。微软告诉所有用户,若使用盗版Windows或Office,电脑将会“每小时黑屏一次”。这就是轰动一时的“微软黑屏事件”。尽管微软解释此举是打击盗版的善意提醒,但随意操控用户操作系统的行为,仍激起了舆论的强烈不满和抗议。

以上三件事,让公众逐渐意识到操作系统的重要性,以及开发国产操作系统的必要性。

2009年,“核高基”重大专项的推进政策和措施正式开始落实。作为基础软件重中之重的国产操作系统,继政府采购、正版化之后,再次获得政府政策层面史无前例的巨大支持。于是,以中标麒麟、银河麒麟、深度、欧拉、新支点等为代表的第二次国产操作系统发展浪潮,轰轰烈烈地开始了。接下来,小枣君分别介绍一下当时几个知名操作系统品牌的发展过程。

中标麒麟/银河麒麟/优麒麟/湖南麒麟

麒麟家族是近二十年来国内非常重要的一个操作系统体系。它相关的品牌很多,包括中标麒麟、银河麒麟、优麒麟、湖南麒麟等。这些品牌其实都脱胎于国防科技大学,具有相同的历史渊源。

先说说银河麒麟(Kylin)。

大家应该都知道,国防科大是国内大型超级计算机的领军单位。从1970年代末开始,他们就牵头了亿次巨型计算机的研制任务。

1983年12月22日,国防科技大学计算机研究所成功研制出了中国第一台亿次巨型计算机——“银河”,标志着中国成为继美国、日本之后,第三个能独立设计和制造巨型计算机的国家。

2001年,国防科大承接国家863计划重大攻关科研项目,启动银河麒麟品牌操作系统的研发。这个操作系统,主要针对银河I、银河II巨型计算机专用CPU。

2006年12月4日,银河麒麟操作系统1.0版本正式发布。这个系统号称整合了mach、FreeBSD、Linux、Windows四种系统的优势,也被网友叫做“863系统”、“长沙OS”、“四不像OS”。

当时有人曾经在网上爆料,声称麒麟操作系统与美国开放源代码的FreeBSD操作系统5.3版本相似度在90%以上。

2009年,银河麒麟发布3.0版本,放弃FreeBSD内核,转而使用Linux作为内核。

再看看中标麒麟(NeoKylin)。

中标麒麟的前身,就是前面介绍过的COSIX Linux,也就是中软Linux。

前面介绍过,2003年,中国软件总公司(中国计算机软件与技术服务总公司)的中软Linux操作系统研发事业部独立出来,成立了中标软件(上海中标软件有限公司)。中标软件背后的投资方,包括中国软件与技术服务有限公司(2004年,中软总公司与中软股份整合,整体改制上市,上市公司更名为“中国软件”)、中国电子科技集团(中电科CETC)、华东计算技术研究所(华东所)等。独立后,中软Linux就变成了中标Linux。当时,中标Linux和红旗Linux占据了国内Linux的大部分份额。

2004年2月,中标软件正式发布了中标普华Linux 1.0(NeoShine)和Office 1.0(注:普华是中国电子科技集团旗下的子公司,投资了中标软件。)

2010年12月16日,民用的“中标Linux”操作系统和军方背景的“银河麒麟”操作系统在上海宣布合并,以“中标麒麟”的新品牌开始运营(此后,中标普华淡出历史舞台,后来被中电科CETC承接,待会讲普华Linux会提到。)

2014年中科红旗破产清算后,中标麒麟成为了国内Linux的主力品牌。从2010到2022年,麒麟操作系统连续12年保持中国Linux市场占有率的第一名。

2014年12月份,天津滨海新区人民政府与国防科技大学在中国电子信息集团(CEC)支持下,成立天津麒麟信息技术有限公司。国防科大正式将“银河麒麟”品牌授权给天津麒麟。

2018年,麒麟操作系统荣获国家科技进步一等奖。这是有史以来国产操作系统获得的最高褒奖。

2019年12月2日,中国电子集团旗下的中国软件宣布整合旗下的中标软件和天津麒麟两大子公司,出资设立新公司——麒麟软件有限公司(中国软件持股46%)。这意味着,中标麒麟和银河麒麟都属于麒麟软件下属品牌。

再说说优麒麟和湖南麒麟。

优麒麟(UbuntuKylin)和刚才提到的中标麒麟、银河麒麟没有直接关系。

它是国防科大联合工信部软件与集成电路促进中心(CSIP)以及Ubuntu母公司Canonical共同开发的一个项目,是Ubuntu官方的一个衍生版。以上三方还合作成立了一个非营利性组织——CCN开源软件创新联合实验室。

优麒麟的第一个版本(13.04版本)发布于2013年4月,面向全球提供免费下载,并且开放了所有源代码。

湖南麒麟(湖南麒麟信息工程技术有限公司,也是操作系统湖南省工程研究中心)成立于2007年,依托国防科大计算机研究院。

2014年,湖南麒麟开始了独立的品牌发展道路,推出了自己的品牌——麒麟信安操作系统(Kylinsec)。2015年,湖南麒麟信安科技股份有限公司成立。

麒麟信安主打安全,主要面向政府、军队、企事业单位等领域。

小枣君画了一张麒麟家族关系图,方便大家理解:

深度Linux(Deepin)

2004年2月28日,由一群民间技术爱好者组成的深度科技团队,在开源社区发布了中国首个基于Debian的Linux发行版——hiweed linux,简称Hiwix。

当时,Hiwix的口号是“免除新手痛苦、节约老手时间”,系统特点是美观、易用,致力于服务普通用户。根据创始人之一冷罡华的介绍,hiweed的hi,有海尔、海信的意思(冷罡华是青岛人),weed(青草)和他原来的心上人有关。

后来,该系统持续更新,逐渐积累了越来越多的用户,也获得了认可。2009年,Hiwix正式更名为Linux Deepin(深度Linux)。之所以改名,据说是因为weed也含有“雪茄烟、毒品”的意思,不太合适。

2011年8月,武汉深之度科技有限公司成立。这一年,在第12版本中,深度科技首次引入了自己独立开发的桌面环境——深度桌面环境(Deepin Desktop Enviroment,简称DDE)。

2014年4月,Linux Deepin正式改名为Deepin。

2019年,华为MateBook笔记本正式预装Deepin系统,标志着这个系统在商业应用上取得了重大突破。

2019年11月,武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技有限公司与中兴新支点签署合作协议,发起统一操作系统项目,并将其命名为——统信操作系统(UOS,Union Operating System)。

他们合作成立的公司,叫做统信软件技术有限公司。公司法人兼总裁刘闻欢,也是深之度的创始人。

统信诞生后,武汉深之度继续发行Deepin社区版本,面向社区用户。而统信UOS,则面向商业用户,相当于Deepin的商业版。

2020年1月16日,面向桌面和服务器市场的统信UOS 20正式版发布。UOS基于Linux内核,支持笔记本、台式机、服务器等多平台,具有相当不错的兼容性和开放性。

同样画个关系图,如下:

中科方德

2006年12月25日,中科方德软件有限公司在北京成立,专门从事操作系统的研发。这家公司是基础软件国家工程研究中心的项目法人单位,背后是中国科学院软件研究所。

在前面曾经提过,中科院软件所也是中科红旗(红旗Linux)的大股东。中科方德的成立,其实形成了和中科红旗的内部同业竞争关系。后来红旗Linux破产清算,三方也闹得很激烈。

中科方德的操作系统产品,包括方德高可信服务器操作系统、方德方舟安全(服务器)操作系统等。

普华Linux(i-soft)

普华基础软件股份有限公司(以下简称普华)成立于2008年10月20日,是中国电子科技集团公司(CETC)投资设立的子公司。

2014年中科红旗破产清算后,普华基础软件接收了中科红旗的部分研发力量,为推出普华Linux打下基础。

2014年9月,普华系列操作系统3.0正式发布,包括桌面版、服务器版等不同版本。

值得一提的是,普华曾经先后参控股了中标软件,人大金仓以及日本TurboLinux。TurboLinux(拓林思)曾是全球优秀的Linux高端产品及解决方案供应商之一。

中兴新支点(New Start)

2004年,中兴通讯股份有限公司成立了全资子公司广东新支点技术服务有限公司,专门从事Linux操作系统及相关技术的研发和服务。

2010年,广东新支点与中兴通讯联合推出了适合电信级服务器的Linux操作系统——New Start CGSL(Carrier-Grade Server Linux)。

新支点操作系统适合多个硬件平台,不仅面向服务器和桌面系统,也可以用于嵌入式等领域,在政务、金融、电力、交通等多个领域都有广泛部署。

华为欧拉(Euler)

2010年,华为基于CentOS源代码,内部发布了服务器操作系统欧拉(Euler OS),用于自己的ICT产品。

2013-2016,EulerOS处于1.x系列,在内部首次规模商用。2016之后的几年,EulerOS发展到2.x系列。

龙蜥操作系统(Anolis OS)

龙蜥操作系统是由阿里云内部启动并主导研发的一款Linux发行版,具体启动时间不详(可能在2011年左右),主要目的是为了取代CentOS。

2021年10月19日,阿里云发布全新操作系统“龙蜥”并宣布开源。龙蜥操作系统定位于服务器端。

以上只是部分,国内还有TencentOS、一铭Linux、思普等操作系统,限于篇幅,就不一一罗列了。也可以参考下面的表格:

总的来说,2006-2019年,在“核高基”专项的支持和推动下,国产操作系统迅速走出了第一次浪潮的阴影,并崛起了新的技术力量。这批新力量,吸收了此前的经验教训。他们更加关注用户体验,也更理性,保持相对平稳的发展速度。在最重要的生态方面,他们也更有耐心,一直在持续进行推进和积累。在这期间,外部环境也发生了一些重要变化。

2013年6月,前中情局(CIA)职员爱德华·斯诺登向媒体揭发了美国政府的棱镜计划。根据他的指认,美国情报机构从2007年以来,一直在国内外持续监视互联网活动以及通信运营商用户信息。这就是众所周知的棱镜门事件。计划爆出,全球震惊。国内信息技术的自主可控,变得更加紧迫。

2016年3月4日,24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位,共同发起成立了一个非营利性社会组织,并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。信创时代,全面起步。 信息技术的自主研发推进,又迈入了一个新的阶段。

2020-现在:新的趋势

2020年,是国内信创产业的落地元年。这一年的2月,被IBM收购的红帽公司在官网宣布,将终止CentOS既定的维护计划,引起了国内外的震动。CentOS作为Linux的一个重要发行版,在国内使用量极大。其停服对国内很多业务带来了影响,但与此同时,它也是一次难得机遇。各品牌的国产操作系统,可以通过替代CentOS,大幅提升自己的市场占有率。2020年左右,国产操作系统有两个比较明显的发展趋势。

首先,是增加对多种类型平台的支持。操作系统和硬件平台架构有密切关系。推动信创,是软硬件协同发展,共同替换。计算机CPU平台,除了x86,还有ARM、MIPS、RISC-V等。国内基于不同的平台,开发了海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等多种国产CPU。政府和企业在采购的时候,采用这些平台,显然也需要操作系统予以支持。所以,这一时期,国产操作系统加大了对多平台的扩展支持力度,以确保自己能够满足招标采购提出的兼容性要求。

第二,是搭建“根社区”。

根社区,是不依赖其它上游发行版的社区体系,直接从Linux内核和其他开源项目开始构建,级别更高。创建根社区,能够拥有更大的自主权,最大程度地减少对外部技术的依赖。经常听说的 OpenSUSE社区(德国商业公司主导)、Fedora社区(美国商业公司主导)、Debian社区(无商业公司控制)等,都属于根社区。构建中国主导的根社区,让国内操作系统企业参与到开源社区中去,能让企业从参与者变成建设者、主导者,进而提升国产操作系统的话语权和地位。

基于这样的趋势,这几年国内开源社区和根社区发展非常迅速:

2019年12月31日,华为作为创始企业发起了openEuler开源社区,并将EulerOS相关的能力贡献到openEuler社区。2021年11月9日,华为正式将openEuler欧拉操作系统捐赠给开放原子开源基金会。

根据2024年6月份官方提供的数据,四年来系统累计装机量超过680万套。

很多国产服务器操作系统厂商基于openEuler OS发行商业版本,如银河麒麟高级服务器操作系统、统信软件UOS 20、普华软件、中科方德、麒麟信安等。

2020年9月,阿里云、统信软件和三大运营商发起“龙蜥社区(Anolis OS)”。截至2024年8月,龙蜥操作系统Anolis OS装机量已突破800万套。

2021年12月,腾讯、浪潮等20余家企业建立“OpenCloudOS”社区。截止2022年12月,OpenCloudOS社区及衍生版本装机量累计已经超过1000万节点。

2022年6月,国家工业信息安全发展研究中心与普华基础软件、中科方德、麒麟信安、凝思软件、一铭软件、中兴新支点、元心科技、中国电科32所、技德系统、北京麟卓、先进操作系统创新中心等十余家单位联合成立了“openKylin”操作系统社区。

总的来看,国产操作系统经过几十年的发展,无论是在技术水平还是市场接受度方面都有显著提升。然而,想要完全替代现有的主流操作系统,仍然面临着巨大挑战,包括生态系统的丰富度、用户体验的优化以及国际市场的拓展等问题。

前路充满荆棘,谁能走到最后,还未可知。最后还是要抛出一些直击灵魂的问题——

上面我们提到的这些操作系统,到底是真国产,还是假国产?一直以来,都有很多人质疑甚至抨击国内的这些操作系统,说是套壳、骗钱,这是真的吗?基于Linux内核开发的操作系统,算不算自主研发?

小枣君说说我自己的看法,仅供参考和探讨:

首先,无论是第一次浪潮里的蓝点、红旗、中软、冲浪,还是第二次浪潮里的深度、麒麟、新支点、欧拉等,都是基于Unix或者Linux内核,这是毋庸置疑的。重新写个内核,其实也不是不行。最开始林纳斯写Linux内核的时候,也才21岁,内核代码只有1万来行。之所以国内没有从零开始写,主要是因为在我们起步搞操作系统的时候,Linux内核已经初具规模,而且具备很好的全球用户基础。它的架构和技术得到了验证,且已经具备一定的生态。

如果我们真的从零开始写,生态要从零开始积累,关键是国外有了Windows、类Unix、Linux内核的发行版、苹果OS,很难再接受又一个新的生态。到时候,就真的变成了我们自己闭门造车,而且会导致整个IT生态的割裂。不过国产(Linux)操作系统也有着不同的技术流派:

Linux内核是全球开发者长期共同参与的结果,目前代码量大约是3000万行,里面也有大量中国人贡献的代码。这些年,我们国内的操作系统厂商,也对内核进行了必要的修改和优化。基于Linux内核进行开发,也并不像有人说的那样,是“套壳”。这里面涉及的工作量,可大可小。开发桌面环境、优化性能、增强安全性稳定性、定制功能等,技术难度都很高。

国内几大操作系统品牌,代码量都是上亿行。以openEuler v23.03版本为例,代码总计7.3亿行。这里面的工作量,说是“套壳”就有些伤人了。当然,一直以来,找开源代码,做少量修改,然后进行营销包装,号称“自主研发”、“完全国产”,骗取国家经费这种事情也很多。但我们不能一概而论,一杆子打死。

做操作系统、芯片,和造原子弹有很大区别。操作系统等软硬件,都是市场化的东西。我们不仅要确保自己能用,也要想办法让国外用户也用,要能够实现自己造血。所以,选择在国外用群众基础的Linux内核,是没有问题的。Linux内核代码开放,藏不住后门,不用担心被某些国家坑,安全上能够得到保障。而且,如前面所说,我们也建立了根社区,不依赖其它国家机构或企业控制的发行版,也进一步增强了安全性,降低了风险。所以小结一下:

1、基于Linux内核进行开发,是当前国产操作系统的必然选择,也是正确选择。

2、目前国内的众多操作系统,严格来说,不能叫完全国产操作系统,应该是叫国产Linux操作系统,或者国产Linux发行版。

3、国产化比例的高低,代码量是一个衡量标准。原创代码量很低的,你也可以骂他是“套壳”。但目前国内几家大的,肯定都不是“套壳”,有海量的代码和心血在里面。

4、目前国内主流的几个操作系统,我认为可以算是自主研发,但不是完全自主研发。除非你把内核也完全自己写,变成纯血。

5、国产需要大家的支持。骗子误国,喷子也误国。在力所能及的情况下,希望大家能给国产操作系统一些机会,用用看,提一些意见,多一点理解和宽容。

为什么国产操作系统不是基于类Unix(例如FreeBSD)开发而是基于Linux呢

以下是精选的知乎上三个作者的观点,供大家参考:

首先,不是没有,主要是用的公司少,因为linux的生态(主要就是驱动程序和硬件支持多)要好不少,而且大多不是做的大众可以直接接触到的项目;比较少的原因应该是人才不好找,会(使用和开发v)的人少。国内多是小团队,创始人用什么以后就跟着用什么。另一个原因是当年FreeBSD跟AT&T的官司,导致FreeBSD回炉重造,这个空挡中,Linux诞生并迅速壮大,然后FreeBSD一直没追上。Linux和FreeBSD是两个不同的开发模式,市集和大教堂。市集模式获得了更好的社区认同和支援,发展速度非常快,成就了今天的Linux。FreeBSD现在非常致力于开源哲学洁癖,Gcc都踢出去了,硬件,驱动和桌面支持上差距与linux越拉越大。所以想搭顺风车,选Linux魔改;想自己尽可能掌握自主,选FreeBSD二次开发。你觉得是想搭顺风车的人多还是掏真金白银去实现梦想的人多?

Bsd对封闭系统友好,Linux对开放系统友好。如果针对特定硬件开发系统基于bsd无论技术上还是商业上都更加友好,比如任天堂switch,比如MacOS(乔布斯曾经找Linus谈过想基于Linux做,权衡之后还是放弃了)。想要针对更广泛的硬件Linux可以节省更多成本,比如树莓派,安卓。

个人认为,中国若想在操作系统领域真正实现自主独立,就不能完全依赖受GPL协议约束的GNU/Linux,而应该着眼于更为宽松的开源授权协议,例如BSD License,以实现商业化的持续发展。在BSD协议下,商业化发展拥有更大的自由度,仅需遵守三项基本原则:(1)在重新发布源代码时,必须附带原始的BSD协议代码;(2)在发布二进制库或软件时,相关文档必须声明包含BSD协议代码;(3)禁止使用开源代码作者或机构名称,以及原产品名称进行商业宣传。

李昊说中国为何没有自主操作系统,只有拿开源软件换皮的国产OS

2018年10月中国工程院院士倪光南表示:我国在部分网络和信息化核心技术领域技术储备依然薄弱,特别是终端操作系统技术短板明显。为适应快速发展的互联网环境和应对日趋严峻的网络安全形势,国产自主终端操作系统技术研发和产业发展仍需提速。虽然以倪光南院士为代表的一批专家在十多年前就一直呼吁发展国产操作系统,但中国始终没能搞出一款源代码全部自己写的通用国产操作系统,开发国产通用操作系统难度何在?

1、编写操作系统工作量巨大

开发一个操作系统工作量非常大。举例来说,Windows XP 有代码4000万行,Vista 代码达5000万行,Win7 有代码5000万行,3.6版本的 Linux 内核代码就有1590万行,而Linux的发行版Debian系统代码行数达6500万行,而且这些代码还都是经过软件厂商反复精简的结果。

操作系统代码行数并非越多越好,而是在保障相同的功能的情况下,代码越精简越好,像微软的IE浏览器代码超过1000万行,塞班系统代码行数突破3500万行,却因代码臃肿,对代码的维护性和扩展性造成了负面影响。

2、编写操作系统需要深厚技术积累

操作系统的最难的就是做一个自己的内核,而系统内核分成很多模块,每个模块的划分、协调不仅要考虑有效性、效率高低、可扩展性、可维护性,还要注重代码控制、算法效率、项目管理、多任务调度算法、软件架构设计等方面,是非常复杂的一项工作,技术门槛也比较高,需要有非常深厚的技术积累。

现在大家耳熟能详的操作系统,都是几十年技术积累和站在巨人肩膀上的产物,而非凭空冒出来的。举例来说,手机上用的最多的安卓系统是基于Linux的二次开发,小清新奉为圭臬的IOS是基于FreeBSD/Unix的二次开发,Linux和IOS追根溯源都是Unix。

3、开发操作系统是一个迭代演进的过程

操作系统的开发周期长,而且是一个迭代演进的过程。微软在1985年推出Windows1.0后,经过Windows2.0、3.0、3.1、NT、95、98、2000等操作系统演进迭代,才于2001年推出一代经典Windows XP。

Linux、FreeBSD也是以UNIX为基础,经过几十年的开发和更新,才发展到现今的水平,而谷歌和苹果以Linux、FreeBSD为基础,他们的操作系统也是一代代发展的。因此,在缺课太多差距过大的情况下,需要的是循序渐进和厚积薄发,试图在短时间内实现赶超,妄图一口吃成胖子的科技大跃进显然不可取。

4、软件产业大而不强

软件产业强大与否,并不是取决于该国程序员数量,更不取决于软件产业创造的GDP,而在于产业标准制定权与是否拥有核心技术。

一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品,掌握了标准的制定权就能获取高额利润并立于不败之地。而国内软件业从教学到产业基本上跟着西方的技术标准走,没有自己的一套技术标准。像程序员常用的编程语言、编译器、软件开发工具基本上用的都是国外产品。

软件产业大而不强的另一个表现就是产品缺乏核心技术。以大家每天都用的手机和浏览器来说,国内各家公司推出了不少浏览器,但基本上是国外浏览器的马甲,所谓的国产浏览器都没有国人自己编写的浏览器内核;虽然很多国产手机都有诸如Emtion、nubia之类的系统,但拨开现象看本质这些还是安卓操作系统的马甲,只能算是一个UI。

不少厂商隔三差五就会出现于媒体聚光灯下的云解决方案,其实上也是国外开源软件的马甲,有些厂商虽然也贡献了少量代码,但含金量远不及宣传中那么足......

在linux,KVM,Xen,OpenStack,HADOOP,Docker,Mysql,OpenJDK等基础软件的代码贡献量方面,中国庞大的程序员数量和中国相对有限的代码贡献量极不相称。

因此,虽然中国软件产业和互联网企业创造了海量的GDP,演绎了一批造富神话,吸纳了大批就业岗位,但依附于西方技术标准、没有自己编程语言和软件开发工具、应用软件强而基础软件弱已成为中国软件产业的内伤。

5、技术人才相对匮乏

"一流人才漂洋过海,二流人才北京上海",虽然很多怀有理想的志士依旧留在国内做科研,但中国高端技术人才流失是不争的事实——中国早已成为美国最大的人才输出国。在高端技术人才大批量流失的同时,国内大学和公司的人才培养却不尽如人意。

在标准制定上的缺失使中国的软件业基本依附于西方的技术体系,国外巨头和中国各个大学堪称典范的"合作"关系下,使得我们大多数的学生只学习在西方搭好的技术框架下做"填空题"。

一些久经磨砺的资深程序员虽然技术精湛,但在国家和国内软件巨头没有标准制定顶层设计的情况下,单凭自己或小群体的力量无力制定标准,基本上是跟着国外技术体系走,国外出一个新技术、新标准,就一窝蜂去学。

中国程序员虽然数量庞大,其中更是不乏精英人才,但相当大一部分程序员技术水平有限。具体来说,国内IT企业极少参加系统相关标准制定,国内软件人才很少向国际开源社区贡献源码;国内有非常多做手机APP、网游、页游的程序员,但如果让这些程序员去开发基础软件,他们很可能就抓瞎了。

另外,国内软件业的行业环境也加剧了高端技术人才匮乏的状况。国外程序员一般情况下,做一辈子就做一方面的技术,在学习掌握该技术,下半辈子基本上就写程序了。国内程序员因为企业经常跟着项目走,使国内程序员要会很多方面的技术,技能多而不精。此外,国内程序员有一个共识——就是不能写一辈子程序,必须向管理层转型,最后的目标就是做项目经理之类的职务。转为管理层后,就不再从事一线开发或者很少从事一线开发。

这些现状使国内软件产业很难培养出技术精湛的程序员,培养磨砺出来的资深程序员却因为转向管理层不再或很少从事一线开放,进一步加剧了技术人才匮乏的现状。

6、研发单位人力资源不足

在人力资源方面,国内做操作系统的公司的开发人员,大一些的有三、五百人,小的甚至不足百人。一部分体制内单位存在人才流失问题。体制内很多人都是怀着理想和信念在奋斗,但理想信念不能当饭吃,赚取收入的时候"讲牺牲奉献",养家糊口的时候"讲市场规律",一般人都无法长期坚守。随着年纪的增长,家庭、生活压力越来越大,很难抵御跳槽后收入翻倍的诱惑。

形成鲜明对比的是微软公司,该公司有将近10万员工,当年在有Windows95、98等技术积累的情况下,依旧集中了5000余名程序员开发Windows XP。

Linux虽然不靠任何一个商业公司支持,但是由于目前已经被广泛应用和认可,不但已经得到全世界程序员共同维护,红帽公司、Intel、IBM、甲骨文、微软等国际巨头也积极参与其中,同样具备很强的持续研发能力。

7、研发资金相对不足

在资金方面,微软在2014年的研发成本就超过100亿美元。而一个成熟的操作系统的开发更是延续数年,微软在开发Vista所花费的研发费用超过了200亿美元,Linux仅内核据如果根据人员投入的规模,据测算也耗资数十亿美元。

形成鲜明对比的是和Vista、Fedora 9大约处于同一历史时期的银河麒麟操作系统。其研发经费仅仅为4000万人民币,而且当时的汇率还是1美元等值于8元人民币。由国家队研制银河麒麟经费尚且如此窘迫,国内其他小公司的经费支持就可想而知了。

在国外巨头人力和财力资源差距如同鸿沟的状况下,国内各家研发操作系统的公司依旧在各自为战,而且技术路线不一。具体来说,国内有十多家在做操作系统的公司,但每家公司各有各的小算盘,始终无法形成产业联盟。虽然基本上都是基于Linux的二次开发,但有的是走红帽技术路线,有的走Debian技术路线。还有的选择和微软搞合资,搞所谓的Win10中国政府特供版,这使得人力资源和财力资源原本就非常有限的情况下,研发力量被进一步分散削弱了。

8、趋利避害使大多企业无心研发自主操作系统

市场经济时代商业利益至上,对于国内商业巨头而言,承担社会责任,做一个独立自主、安全可控的操作系统从来不是他们追求的目标,他们的目标仅仅是利润!

因此,国内巨头有做HMOS的动力,因为给场外配置的金融游戏中,HMOS简直就是印钞机。但在开发国产操作存在技术人才不足、技术门槛高、成本巨大、研发周期长、软件生态构筑难、市场推广难等困境之时,显然不会有开发一个拥有国产内核的操作系统的动力。

满怀理想的开发开发者会被残酷的现实撞得头波血流——抱着开发能代表中国技术水平己开源操作系统理想的一家操作系统一直处于不盈利状态,以至于当地税务部门曾经认为该公司长期都是研发投入而无产出的情况不正常,还专门进行过检查。

在技术层面上,自主技术越多,那么和现有的软件体系兼容性就越差;反之,兼容性就越好。在以市场化运营为导向的标准下,自然要能兼容现有的软件体系。那么,这样的操作系统就自然不可能有太多自己的东西。举例来说,国内除体制内单位外,软件技术实力最强的就要属互联网巨头和华为、中兴、东软等厂商了。

虽然华为和中兴居2014年中国软件收入排行榜第一和第二位,但技术长于通信领域,开发通用操作系统非其所长,在商业利益的驱使下,华为和中兴手机的操作系统其实就是一个基于安卓的UI。

互联网巨头推出的操作系统更是将利润至上发挥的淋漓尽致——为了跑马圈地,抢端口,赚快钱,而不是为了实现信息安全和自主可控,自然不可能选择长周期、高投入、高技术门槛的自主研发之路,基于安卓的二次开发就成为理所当然的选择,编写的代码仅限于重写了虚拟机。商业上的趋利避害加剧了国内应用软件强,而基础软件弱的现状,比如中国写Java的程序员有上百万人,写JavaScript的程序员也有上百万人,写QT的也很多,但Java虚拟机、JavaScript引擎、QT库却没多少人干。

9、软件生态难以构筑

单单有一个操作系统而没有软件生态是没有意义的。操作系统仅仅是一个平台,丰富软件生态才是操作系统的活力之源。什么是软件生态呢?比如即时通信软件、网络支付软件、浏览器、Office办公软件、Flash、各种游戏等等。没有这些软件,用户就无法网络聊天、上网、办公、看视频、玩游戏,只能对着"我的电脑"桌面图标发呆。

软件生态的构建需要软件厂商的配合,而软件厂商不是活雷锋,只有当某个操作系统市场占有率达到一定程度时,软件厂商才会帮忙适配软件,这样就形成了一个悖论——软件生态贫乏,导致操作系统用户数量很少,而市场占有率小的情况下,软件厂商不会主动帮忙适配软件。

就以微软这个桌面操作系统霸主来说,因为WindowsPhone的市场份额非常小,导致国内外软件厂商大多不愿意给它开发手机APP,而软件方面的不足又使更多的用户抛弃WindowsPhone。微软的财力和技术不可谓不雄厚,但因错过发展机遇期,要在别人已经占据的市场分一杯羹,也是艰难无比。

因此,要构建自己的软件生态,最好是在无人涉足的新领域,比如当年谷歌和苹果涉足的智能手机领域,或者现在正兴起的物联网领域。要在已经被外商占据的领域,发展出自己的软件生态,就只有花钱请软件厂商来帮忙了,而资金和人才恰恰是国内厂商的两大短板,根本没有财力去这样烧钱。

10、市场推广难度大

即使是有了成熟的操作系统和一定软件生态的积累,要市场推广依旧不容易。主要有以下几个难点:

用户粘性制约市场推广。操作系统有一种属性——用户粘性,当用户习惯了某一个操作系统后,让用户换一种操作系统,甚至同一个操作系统换一个版本都会产生诸多的不方便。举例来说,从WindowsXP升级到Windows7,很多原本习以为常的操作全部改变了,都要从新学起,很多人就觉得很麻烦,这也是为为什么微软已经发展到Windows10了,WindowsXP在中国依旧有庞大的市场占有率。

更换平台成本大。有一定历史的公司和单位都积累了大量的数据和资料和应用系统,这些数据和资料和应用转移到新的平台,不仅需要花费不菲的金钱,还有一定的技术风险——是否会造成数据和资料的损毁和丢失,这是谁都不敢打包票的事情。

预装国产操作系统的计算机无法被用户接受。因为Windows在桌面市场的霸主地位,像联想这样的PC整机制造商基本上预装Windows系统,即使某些厂商预装了国产操作系统,但在销售过程中,零售商往往将预装国产操作系统的电脑安装盗版Windows系统出售。

买办作祟。过去几十年的实践证明:凡是中国暂时没有掌握的技术,西方基本上是高度封锁的,但凡中国刚刚在某些领域取得一定突破和起色,西方就会一反过去高度技术封锁的做法,选择到中国大陆来大搞合资,比如中国搞错了运10,麦道就来合资了。把运10废了之后,再去找波音、空客合资,外商开出的条件异常苛刻,压根懒得理你。在CPU上也是类似,随着自主CPU取得的长足进步,Intel、IBM、ARM、高通等外商都来中国大陆合资或开展技术合作。而这些合资公司往往充当了皇协军的角色,扼杀自主技术的成长。

盗版猖獗。其实国产操作系统最大的对手不是微软,而是盗版。盗版猖獗的情况下,哪怕国产操作系统免费使用,也无法在市场中也很难推广出去。

在此接上文盘点一下国产的开源操作系统,包括但不限于服务器操作系统、桌面操作系统、物联网及边缘操作系统、嵌入操作系统式...排名不分先后,后续(2023年2月)会再补充。

Deepin(深度)操作系统

发行商或作者:统信软件/深度

系统类型:桌面操作系统

硬件架构:龙芯/飞腾/申威/兆芯/海光/鲲鹏/海思麒麟/瑞芯微/X86

上游系统:Linux

内核特征:宏内核

深度操作系统(deepin)包含深度桌面环境(Deepin Desktop Environment)和近 30 款深度原创精品应用,及数款来自开源社区的应用软件,广泛用于支撑用户日常的学习和工作。另外,通过深度商店还能够获得近千款应用软件的支持,满足用户对操作系统的更多应用场景的特定需求。

深度操作系统由专业的操作系统研发团队和深度技术社区(www.deepin.org)共同打造,基于 Linux 内核,以桌面应用为主的开源 GNU/Linux 操作系统,支持笔记本、台式机和一体机,其名称来自深度技术社区中 “deepin” 一词,意识是对人生和未来不断的追求和深刻的探索。

作为全球最活跃的 GNU/Linux 发行版之一,深度操作系统不仅长期保持活跃,还面向全球用户发布。深度操作系统采用滚动更新方式,每个月在线发布必要的功能和 bug 更新,每3个月进行一次可累积发布 ISO 的大更新。并使用新功能和性能优化交替进行的更新方式,保障深度操作系统不仅在美观和易用方面不断进步,在稳定和流畅方面也同样不断得到改善和优化。

Ubuntu Kylin(优麒麟)

发行商或作者:麒麟软件

系统类型:桌面操作系统

上游系统:Ubuntu

硬件架构:龙芯/飞腾/兆芯/海光/鲲鹏/X86/申威

内核特征:宏内核

Ubuntu Kylin 操作系统是由麒麟软件有限公司主导开发的全球开源项目,适用于 X86、ARM、RISC-V 等主流架构的个⼈电脑、笔记本电脑和嵌⼊式设备,是⼀款通用桌面电脑操作系统。

优麒麟自创立以来已经有 10 年的历史以及技术沉淀,并得到了国际社区的认可。现累计发行 20 个操作系统版本,全球下载量 3800+ 万次,活跃爱好者和开发者 20+ 万人,累计向开源社区贡献代码超 400 万行,其中被 Linux、Gnome、Unity、OpenStack、Ceph 接收 Patch 超 7400 个。

OpenCloudOS 云操作系统

发行商或作者:腾讯

系统类型:云操作系统

上游系统:无

硬件架构:X86/ARM64/海光/飞腾

内核特征:宏内核

OpenCloudOS 是由腾讯等 20 余家操作系统、云平台、软硬件厂商与个人共同倡议发起的操作系统社区项目,目标是打造全面中立、开放、安全、稳定易用、高性能的 Linux 服务器操作系统,共建国产操作系统开源技术社区,扩大社区发行版影响力,构建操作系统健康繁荣的生态。

目前 OpenCloudOS 已稳定支撑了超过 1000 万节点的大规模场景,在政务、金融、互联网等行业经过长期使用验证,可以为企业提供稳定高可用的服务,满足业务严苛负载需求。

NestOS 基于欧拉开源的云底座操作系统

发行商或作者:OpenEuler 社区 SIG

系统类型:云操作系统

上游系统:OpenEule

硬件架构:-

内核特征:-

NestOS 是一款在 openEuler 社区 CloudNative sig 组孵化的云底座操作系统,专注于提供最佳的容器主机,大规模下安全的运行容器化工作负载。

Nest 即 “巢穴”,作为可以包容 podman(鼹鼠)、iSulad(蚂蚁)、docker(集装箱)的 “巢穴”,NestOS 即化身为可以搭载 iSulad、docker、podman 等基础平台的操作系统。

NestOS 将配置工具 ignition 与 rpm-ostree、OCI 支持、SElinux 强化等技术集成在一起,采用基于双系统分区、容器技术和集群架构的设计思路,搭载 iSulad、docker、podman 等主流容器基础平台,克服了由于用户修改系统内容、用户服务对系统组件依赖,以及系统软件包升级时不稳定中间态等种种导致升级过程不可靠的因素,最终以一种轻量级、定制化的操作系统呈现出来。

FydeOS 云优先操作系统

发行商或作者:燧炻创新

系统类型:云操作系统

上游系统:无

硬件架构:-

内核特征:宏内核

FydeOS (原名 Flint OS,于 2018 年 6 月正式更名)基于开源项目「Chromium Project」二次开发,对其底层技术行了修改和优化。

FydeOS 以优化的浏览器平台为基础,加入更多符合中国地区用户习惯和提高用户体验的本地化增强功能,包括对安卓程序的支持、对原生 Linux 应用程序的支持、对常用 Windows 程序的兼容、账号信息和文件云同步以及功能强大的高颗粒度企业集管功能,是一款符合互联网时代需求的云技术操作系统。

openEuler 华为服务器操作系统

发行商或作者:华为

系统类型:服务器操作系统

上游系统:无

硬件架构:X86/ARM/LoongArch/ 申威/RSIC-V

内核特征:宏内核

openEuler 是一款开源操作系统。当前 openEuler 内核源于 Linux,支持鲲鹏及其它多种处理器,能够充分释放计算芯片的潜能,是由全球开源贡献者构建的高效、稳定、安全的开源操作系统,适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

同时,openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区,通过社区合作,打造创新平台,构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,推动软硬件应用生态繁荣发展。

Anolis OS 支持多架构的 Linux 发行版

发行商或作者:阿里

系统类型:服务器操作系统

上游系统:无

硬件架构:X86/ARM64/龙芯/兆芯/海光/津逮/飞腾/Risc-V/鲲鹏

内核特征:宏内核

Anolis OS 是 OpenAnolis 社区推出的完全开源、中立、开放的发行版,它支持持多计算架构,也面向云端场景优化,100% 兼容 CentOS 8 软件生态。

Anolis OS 开源、原生、安全、稳定、依托于国际开源社区,拥有自我演进能力、可靠的软件供应链、满足复杂应用场景。

TencentOS Server

发行商或作者:腾讯

系统类型:服务器操作系统

上游系统:TencentOS Stream

硬件架构:X86/ARM64/海光/飞腾

内核特征:宏内核

TencentOS Server 属于 TencentOS 系列下的一员,是腾讯针对云的场景研发的 Linux 操作系统,提供了专门的功能特性和性能优化,为云服务器实例中的应用程序提供高性能,且更加安全可靠的运行环境。

TencentOS 系列是腾讯自主研发的一系列操作系统,主要包含 TS(TencentOS Server 服务器操作系统),TT(TencentOS Tiny 物联网操作系统)和 TE(TencentOS Edge 边缘计算操作系统),针对计算存储网络三大子系统(云数据中心、边缘、物联网)提供基于业务场景化的全栈 OS 布局。

Circle Linux 企业级 Linux 发行版

发行商或作者:Circle Linux 社区

系统类型:服务器操作系统

上游系统:RHEL8/9 保持同步升级

硬件架构:X86_64/AArch64/PPC64le/S390x

内核特征:宏内核

Circle Linux 由国内开源软件爱好者共同维护的原 CentOS 后继开源社区,与上游 RHEL 版本 100% 兼容。

Circle Linux 是一个开源、共创的 Linux 社区,通过完全开放、包容的社区形式与全球开发者共同构建一个免费、多元的系统软件生态圈,最终开发一套稳定、流畅和安全的生产环境替代方案,以便与企业级 Linux 实现完全兼容。

同时,Circle Linux 也是一个自由创新的平台,鼓励任何人或组织提出新见解、开拓新策略、践行新方案。

Loongnix 龙芯开源操作系统

发行商或作者:龙芯开源社区

系统类型:服务器操作系统、桌面操作系统

上游系统:Anolis OS (OpenAnolis)/CentOS/Debian

硬件架构:龙芯

内核特征:宏内核

Loongnix 操作系统是龙芯开源社区推出的 Linux 操作系统,作为龙芯软件生态建设的成果验证和展示环境,集成了内核、工具链、龙芯浏览器、Java 虚拟机、音视频库、图形环境、云计算、打印驱动等操作系统基础设施方面的最新研发成果,可直接应用于日常办公、生产、生活等应用环境,同时可供合作厂商、科研机构及爱好者在龙芯平台上研发其品牌软件或专用系统。

Loongnix 包括 Loongnix-Server、Loongnix-Client 以及 Loongnix-Cloud 三个产品系,分别面向服务器、个人计算机和云计算领域。

BookOS 基于 xbook2 内核的操作系统

发行商或作者:BookOS 社区

系统类型:桌面操作系统

上游系统:Xbook2/NXOS

硬件架构:x86

内核特征:宏内核/微内核

BookOS 操作系统是一个基于自研的 xbook2 内核(xbook2 是一个基于 x86 处理器的 32 位操作系统,实现了大量的基础功能,可以拿来学习操作系统知识。)的操作系统,可运行在 qemu,bochs,virtual box,vmware 等虚拟机中,也可以在物理机上面运行(需要大量系统支持的驱动)。

BookOS 及其 xbook2 内核最初由一位名为” 胡自成 “的大学生独立设计并实现,现已发展成一个社区性质的开源项目。

OpenHarmony 面向全场景的分布式操作系统

发行商或作者:华为

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:liteOS/Linux

硬件架构:ARM/MIPS 等多体系结构

内核特征:宏内核

OpenHarmony 是开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)旗下开源项目,定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。

OpenHarmony 在传统的单设备系统能力的基础上,创造性地提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的理念,支持多种终端设备上运行。

OpenHarmony 支持如下几种设备类型:

轻量系统类设备(参考内存≥128KB)

面向 MCU 类处理器,例如 Arm Cortex-M、RISC-V 32 位的设备,资源极其有限,参考内存≥128KB,提供丰富的近距连接能力以及丰富的外设总线访问能力。典型产品有智能家居领域的联接类模组、传感器设备等。

小型系统类设备(参考内存≥1MB)

面向应用处理器,例如 Arm Cortex-A 的设备,参考内存≥1MB,提供更高的安全能力,提供标准的图形框架,提供视频编解码的多媒体能力。典型产品有智能家居领域的 IPCamera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。

标准系统类设备(参考内存≥128MB)

面向应用处理器,例如 Arm Cortex-A 的设备,参考内存≥128MB,提供增强的交互能力,提供 3D GPU 以及硬件合成能力,提供更多控件以及动效更丰富的图形能力,提供完整的应用框架。典型产品有高端的冰箱显示屏等。

大型系统类设备(参考内存≥1GB)

面向应用处理器,例如 Arm Cortex-A 的设备,参考内存≥1GB,提供完整的兼容应用框架。典型的产品有智慧屏、智能手表等。

RT-Thread 嵌入式实时操作系统

发行商或作者:RT-Thread 社区

系统类型:物联网及边缘操作系统、嵌入式操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM Cortex-M/R/A、MIPS、 X86、 Xtensa、 C-Sky、 RISC-V 等

RT-Thread 是一个集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台,具有极小内核、稳定可靠、简单易用、高度可伸缩、组件丰富等特点。

RT-Thread 拥有一个国内最大的嵌入式开源社区,同时被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业,累积装机量达数千万台,成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。

RT-Thread 拥有良好的软件生态,支持市面上所有主流的编译工具如 GCC、Keil、IAR 等,工具链完善、友好,支持各类标准接口,如 POSIX、CMSIS、C++ 应用环境、Javascript 执行环境等,方便开发者移植各类应用程序。

RT-Thread 支持所有主流 MCU 架构,如 ARM Cortex-M/R/A, MIPS, X86, Xtensa, C-Sky, RISC-V,几乎支持市场上所有主流的 MCU 和 Wi-Fi 芯片。

LiteOS 华为物联网操作系统

发行商或作者:华为

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:Arm 等

内核特征:宏内核

Huawei LiteOS 是华为面向 IoT 领域构建的轻量级物联网操作系统,可广泛应用于智能家居、个人穿戴、车联网、城市公共服务、制造业等领域。

Huawei LiteOS 发布于 2015 年 5 月的华为网络大会上。自开源社区发布以来,Huawei LiteOS 联合业界主流 MCU 厂家,通过开发者活动,目前已经适配了 30+ 通用 MCU 开发套件,5 套 NB-IoT 集成开发套件。共同推出一批开源开发套件和行业解决方案,帮助众多行业客户快速推出物联网产品和服务。

Huawei LiteOS 客户涵盖抄表、停车、路灯、环保、共享单车、物流等众多行业,为开发者提供 “一站式” 完整软件平台,可大幅降低设备布置及维护成本,有效降低开发门槛、缩短开发周期。

Huawei LiteOS 开源项目目前支持 ARM64、ARM Cortex-A、ARM Cortex-M0,Cortex-M3,Cortex-M4,Cortex-M7 等芯片架构。

TencetOS tiny 物联网终端操作系统

发行商或作者:腾讯

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM 等

内核特征:宏内核

TencentOS tiny 是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统,具有低功耗,低资源占用,模块化,安全可靠等特点,可有效提升物联网终端产品开发效率。

TencentOS tiny 提供精简的 RTOS 内核,内核组件可裁剪可配置,可快速移植到多种主流 MCU (如 STM32 全系列) 及模组芯片上。此外,基于 RTOS 内核提供了丰富的物联网组件,内部集成主流物联网协议栈(如 CoAP/MQTT/TLS/DTLS/LoRaWAN/NB-IoT 等),可助力物联网终端设备及业务快速接入腾讯云物联网平台。

TencentOS tiny 目前支持 STM32、NXP、华大半导体、国民技术、GD32、Nordic、TI 等主流 MCU。

AliOS Things 轻量级物联网嵌入式操作系统

发行商或作者:阿里

系统类型:物联网及边缘操作系统、嵌入式操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM,C-Sky,MIPS,RISCV 等

内核特征:宏内核

AliOS Things 是 AliOS 家族旗下的、面向 IoT 领域的、高可伸缩的物联网操作系统。

AliOS Things 致力于搭建云端一体化 IoT 基础设施,具备极致性能、极简开发、云端一体、丰富组件、安全防护等关键能力,并支持终端设备连接到阿里云 Link,可广泛应用在智能家居、智慧城市、新出行等领域。

AliOS Things 支持多种 CPU 架构,包括:ARM,C-Sky,MIPS,RISCV 等。

HybridOS 智能物联网操作系统

发行商或作者:飞漫软件

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM 等

内核特征:宏内核/微内核

HybridOS 是飞漫软件为智能物联网设备和云计算环境设计的开源操作系统。

HybridOS 不仅运行在智能物联网设备上,支持设备上的应用开发,还为云端和客户端提供编程接口,为开发人员提供从设备到云和客户端的新的完整软件堆栈和协议堆栈。

OneOS 轻量级物联网操作系统

发行商或作者:中国移动

系统类型:物联网及边缘操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM Cortex-M/R/A、MIPS、RISC-V 等

内核特征:微内核

OneOS 是中国移动针对物联网领域推出的轻量级操作系统,具有可裁剪、跨平台、低功耗、高安全等特点。

OneOS 支持 ARM Cortex-M/R/A、MIPS、RISC-V 等主流 CPU 架构,兼容 POSIX、CMSIS 等标准接口,支持 Micropython 语言开发,提供图形化开发工具,能够有效提高开发效率并降低开发成本,帮助客户开发稳定可靠、安全易用的物联网应用。

SylixOS 嵌入式硬实时操作系统

发行商或作者:翼辉信息

系统类型:嵌入式操作系统

上游系统:无

硬件架构:ARM/x86/LoongArch/MIPS/RISC-V/C-SKY/PowerPC/SPARC/DSP 等多种架构支持

内核特征:宏内核/微内核

SylixOS 是一款嵌入式硬实时操作系统,同其类似的操作系统,全球比较知名的还有 VxWorks (主要应用于航空航天、军事与工业自动化领域)、RTEMS (起源于美国国防部导弹与火箭控制实时系统)、ThreadX (主要应用于航空航天与数码通讯) 等。

从全球范围上看,SylixOS 作为实时操作系统的后来者,在设计思路上借鉴了众多实时操作系统的设计思想,其中就包括 RTEMS、VxWorks、ThreadX 等,使得具体性能参数上达到或超过了众多实时操作系统的水平,成为国内实时操作系统的最优秀代表之一。

JingOS 基于 Linux 的移动操作系统

发行商或作者:鲸鲮科技

系统类型:移动操作系统

上游系统:Linux

硬件架构:-

内核特征:宏内核/微内核

JingOS 是一款基于 Linux 的 “融合” 开源操作系统,用于平板和移动设备,它可以运行 Linux 和 Android 应用程序,它能让你用手、用笔、用键盘,还有触控板来互动,当你连接键盘和触控板时可以变成桌面模式。

Thiz linux

发行商或作者:即时科研

系统类型:???

上游系统:???

硬件架构:x86

内核特征:???

Thiz linux(即时 Linux)起源于香港,其开发商 ” 即时科研 “ ThizLinux Laboratory 自称是香港第一个 Linux 开发商。一个年代久远的 Linux 操作系统,已经找不到关于它的更多信息了...

本节其中一部分操作系统的信息来源于一个老哥做的国产操作系统表格,另一部分信息源于中国开源社区 landscape 社区 Gitee 仓库。

关于泛㠌入式设备的国产操作系统记事可参考本站的《国产Linux软件要走定制化之路》。

该文章最后由 阿炯 于 2025-04-24 21:32:18 更新,目前是第 2 版。