Firefox全球市场份额与18周年记

Firefox全球市场份额突破25%

2009年11月19日消息,Firefox在全球越来越普及,其对IE造成的威胁也是有目共睹的,权威市场调研机构Net Applications今天表示,截止到11月7日Firefox的市场份额达到了25%,也就是说全球四分之一的网络用户在使用Mozilla的这款 开源浏览器.

Net Applications副总裁Vince Vizzaccaro表示:“我们一直认为,如果Firefox的市场份额可以超过10%,那么它就能在与微软IE的对抗中取得优势,现在,有四分之一的网民使用Firefox上网.”Firefox突破10%的市场份额是在2006年3月.Firefox市场份额突破25%并不是什么意料之外的事,近几个月来Firefox一直保持良好的增长态势,当然其最大的对手IE一直在走下坡路.上周在庆祝Firefox五周年的时候 Mozilla基金会总裁Mitchell Baker在其个人博客中表示,全球已经有四分之一的用户在使用Firefox.

截止到11月7日,Firefox的市场份额为25.1%,IE仍然是浏览器市场用户最多的一款,市场份额为63.3%,此外,苹果Safari、 Google Chrome和Opera分别为4.4%、3.9%、2.3%.Mozilla CEO John Lilly通过Twitter披露,Firefox浏览器的用户量在过去八个星期内大幅增加了约3000万人.Mozilla欧洲总裁Tristan Nitot随后也证实了这一点.

Firefox的市场份额去年底为21.21%,到今年九月底已经升至23.75%,而微软IE从70%下滑至65%.在欧洲的17个国家里,Firefox已经成为第一大浏览器,尤其是东欧地区,比如波兰已达48%之高.

纽约时报发文称赞 Firefox,表示这个“量子”版本值得尝试

纽约时报于2018年6月20日发表了一篇称赞 Firefox 的文章,主要是谈论了 Firefox 在隐私保护等方面的优势。

文章中作者认为,今天的互联网在为用户提供便利的同时又时刻在跟踪用户的行踪,用户其实是在用隐私换取便利 -- 作为用户的我们放弃了自己的隐私,得到的回报是便利的服务和“更精准”的广告推荐。所以作者认为我们需要尝试不同的浏览器。Firefox 浏览器由非营利性组织 Mozilla 于 21 世纪初发布,当时的 Firefox 因速度快、设计良好而深受欢迎。但在谷歌于 2008 年发布了更快、更安全且多功能的 Chrome 浏览器后,Firefox 的市场份额日益萎缩,被挤到一个“边缘”的位置。

两年前,六名 Mozilla 雇员在一个晚上聚在一起讨论浏览器的现状,认为当前的网络存在“信任危机”。Mozilla 的首席产品官 Mark Mayo 表示,如果用户不信任网络,他们将不会使用网络,于是这个观点便顺理成章地指导着 Firefox 的设计方向将会是要解决用户不信任网络的问题。Mozilla 于去年年底发布了代号为 Quantum 的新版 Firefox。Quantum 设计漂亮,速度更快且占用内存更少 -- Mozilla 表示,经过改进的 Firefox 消耗的内存比竞争对手还少,这意味着我们可以打开大量的标签,但使用浏览器时仍然会感觉非常流畅。

不过更重要的是它提供了多种隐私保护工具。例如用于阻止广告跟踪器的内置功能,以及可以安装的“容器” -- 以防止 Facebook 通过网络监控你的活动。这是大多数其他浏览器不具备的功能。作者表示,在过去三个月对 Firefox 进行测试之后,发现它在很多方面与 Chrome 相似。最后,Firefox 深思熟虑打造的隐私功能说服了他切换至 Firefox,并成为他的主要浏览器。

Firefox 已归来,现在是时候去尝试一下了。

Firefox 通过德国联邦信息安全局考核的浏览器

在2019年10月德国网络安全机构"德国联邦信息安全局(BSI)"针对几大 Web 浏览器进行的审查中,Firefox 在安全性上获得了最高分,并且是唯一通过所有强制性安全功能最低要求的浏览器。不过前提是 BSI 只对 Mozilla Firefox 68(ESR)、Google Chrome 76、Microsoft Internet Explorer 11 和 Microsoft Edge 44 进行了测试,并不包括 Safari、Brave、Opera 与 Vivaldi 等浏览器。

此次测试是使用 BSI 于 2019 年 9 月发布的“现代安全浏览器”指南中详述的规则进行的。BSI 通常根据该指南就可以安全使用哪些浏览器向政府机构和私营公司提供建议。此次指南更新完善了现代浏览器新增和改进的安全措施与机制,例如 HSTS、SRI、CSP 2.0、遥测处理和改进的证书处理机制。

根据 BSI 的新指南,被认为安全的现代 Web 浏览器必须满足以下最低要求:

必须支持 TLS

必须具有受信任证书的列表

必须支持扩展验证(EV)证书

必须根据证书吊销列表(CRL)或在线证书状态协议(OCSP)验证加载的证书

浏览器必须使用图标或颜色高亮来显示通信何时加密到远程服务器或采用明文形式

仅在经过特定用户的批准后,才允许连接到使用过期证书运行的远程网站

必须支持 HTTP Strict Transport Security (HSTS) (RFC 6797)

必须支持 Same Origin Policy (SOP)

必须支持 Content Security Policy (CSP) 2.0

必须支持子资源完整性(SRI)

必须支持自动更新

必须为关键的浏览器组件和扩展支持单独的更新机制

必须对浏览器更新进行签名和验证

浏览器的密码管理器必须以加密形式存储密码

必须仅在用户输入主密码之后允许访问浏览器的内置密码库

用户必须能够从浏览器的密码管理器中删除密码

用户必须能够阻止或删除 cookie 文件

用户必须能够阻止或删除自动完成历史记录

用户必须能够阻止或删除浏览历史记录

组织管理员必须能够配置或阻止浏览器发送遥测/使用数据

浏览器必须支持一种机制来检查有害内容/URL

浏览器应允许组织运行本地存储的 URL 黑名单

必须支持一些设置,用户可以在其中启用/禁用插件、扩展或脚本

浏览器必须能够导入集中创建的配置设置,非常适合大规模企业部署

必须允许管理员禁用基于云的配置文件同步功能

必须在初始化后以最小的操作系统权限运行在操作系统中

必须支持沙箱

所有浏览器组件必须彼此隔离,并且与操作系统隔离。隔离组件之间的通信只能通过定义的接口进行,不能直接访问隔离组件的资源

网页需要彼此隔离,最好以独立进程的形式,还要允许线程级隔离

必须使用支持堆栈和堆内存保护的编程语言对浏览器进行编码

浏览器供应商必须在公开披露安全漏洞后不超过 21 天提供安全更新。如果主浏览器供应商未能提供安全更新,则组织必须移至新的浏览器

浏览器必须使用 OS 内存保护,例如地址空间布局随机化(ASLR)或数据执行保护(DEP)

组织管理员必须能够管理或阻止未经批准的附件/扩展的安装

根据 BSI 的说法,Firefox 是唯一支持以上所有要求的浏览器,其它浏览器测试不通过的原因包括:

缺少对主密码机制的支持(Chrome、IE、Edge)

没有内置的更新机制(IE)

没有阻止遥测收集的选项(Chrome、IE、Edge)

不支持 SOP(IE)、不支持 CSP(IE)、不支持 SRI(IE)

不支持浏览器配置文件/不同的配置(IE、Edge)

缺乏组织透明度(Chrome、IE、Edge)

消息来源请点击这里。

Mozilla Firefox 18 周年记

2020年10月,Mozilla Firefox 起源于开源运动兴起之初建立的一个项目组织——Mozilla 社区,可以说是最早以“开源”名义出现,并取得成功的项目之一。Firefox 首次发行是在2002年的9月23日,当时的代号为“Phoenix”。18年过去了,Firefox 在许多开发者心中,还是自由浏览器的象征,但它在市场上依旧面临其他商品级浏览器——Chrome 的巨大威胁。

(Mozilla 之书,Mozilla 系列网页浏览器彩蛋,在 Firefox 地址栏输入“about:mozilla”)

Firefox 最初的胜利

“Mozilla”曾是网景公司浏览器 Navigator“导航者”的开发代号。Eric S Raymond 首次发布《大教堂与集市》一文后,网景公司受到启发,1998年1月22日宣布了“网景通信家”源代码计划,之后这个计划项目沿用了“Mozilla”的名字,并成立了新的社区和专门网站 Mozilla.org。

Eric 还评价网景公司最初的尝试可以直接验证开源理论的正确与否。2000年年中,当时的“导航者”也就是后来的 Mozilla 勉强成功,阻止了微软的垄断,还发布了下一代浏览器内核 Cecko,但是却没有像 Mozilla 创立者所希望的那样,聚拢大规模来自网景外部的开发力量。并且当时外界认为,Mozilla 组织在项目开始的两年半内都没能发布一款商品级的浏览器。

2002年,Dave Hyatt,Joe Hewitt 和 Blake Ross 从 Mozilla 浏览器中分支出一个实验项目,构建新的浏览器 Phoenix。他们认为网景公司的赞助和开发人员驱动的商业需求削弱了 Mozilla 浏览器的实用性, 为了抵制 Mozilla Suite 的软件膨胀,于是创立了一个独立的浏览器,以取代 Mozilla Suite。不过,Phoneix 的名字引起了商标争议,2003年4月14日改名为“Firebird”,大约两周之后,当时的 Mozilla 基金会表示应该称其为“Mozilla Firefox”,以防和数据库服务器“Firebird”混淆。迫于来自社区的压力,2004年2月9日,“Mozilla Firebird”改名为“Mozilla Firefox”,并沿用至今。

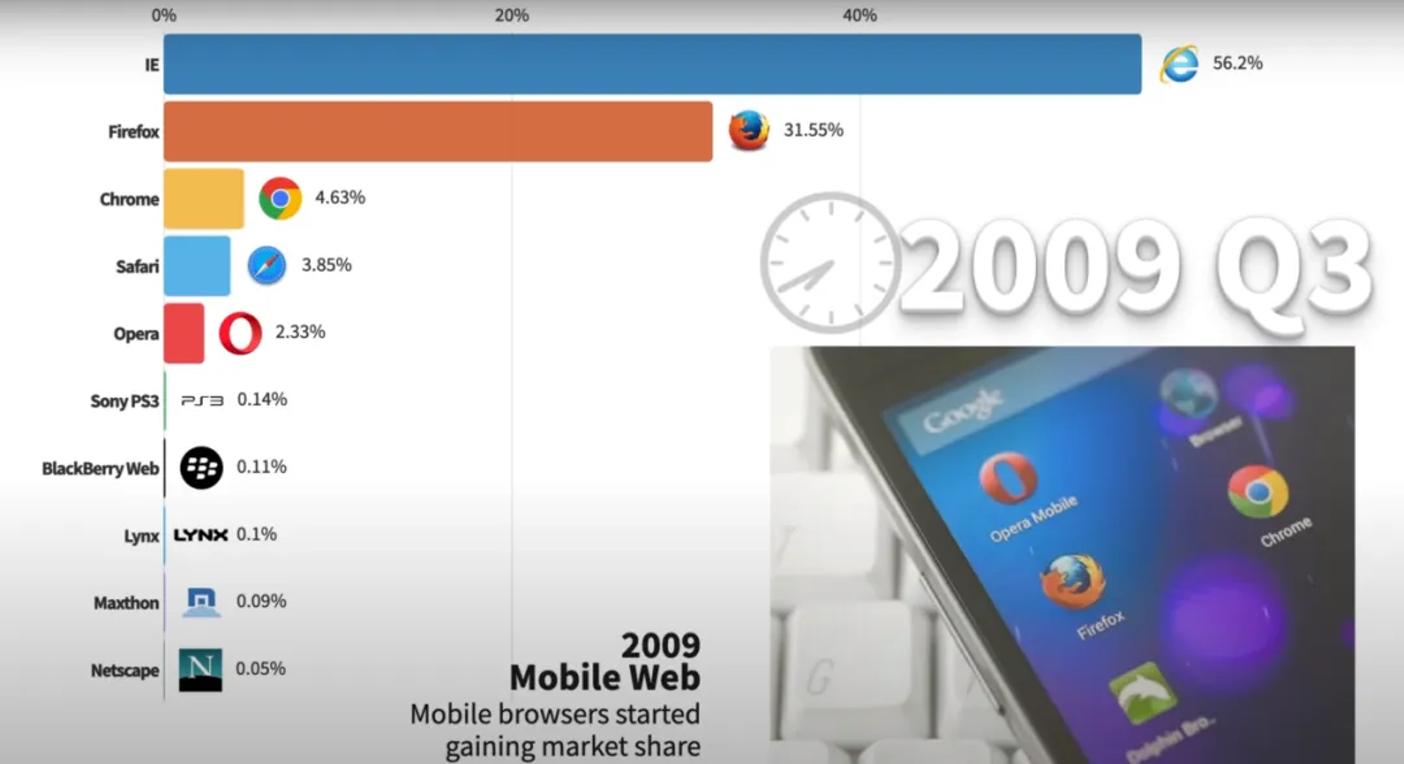

Firebird 在诞生的最初几年里,发展迅猛。2003年4月3日,Mozilla 组织宣布计划将重点从 Mozilla 套件改为 Firefox 和 Thunderbird。Firefox 在组织内部受到极大的重视。与此同时,Firefox 在市场上也正挑战 IE 浏览器。2002年,IE 浏览器的市占率一度达到 96%。但是从2001年开始,失去竞争对手的 IE 持续5年没有更新。而此时 Firefox 常被开发者和用户夸赞的点是:小巧、高效、简洁,安全,容易扩展和定制等等,更重要的是,它还是一个开源的自由浏览器。

Firefox 基于 Mozilla 应用组件,包含需要 IE 原本没有的功能。如 Gecko 排版引擎、XUL 用户接口工具、Necko 网络程式库和其他一些元件,大大提高了浏览器的扩展性。有记载称,当时网页上到处都是传播 Firefox 的社区和 Logo。在2004年11月9日第一个正式版本1.0发布之时,Mozilla 基金会刊登在纽约时报上的整版广告,其中长长的资助者名单都让版面设计师几乎崩溃。2009年底,Firefox 的使用率达到了32.21% 的峰值,版本3.5超过了 Internet Explorer 7。

Chrome 占领市场

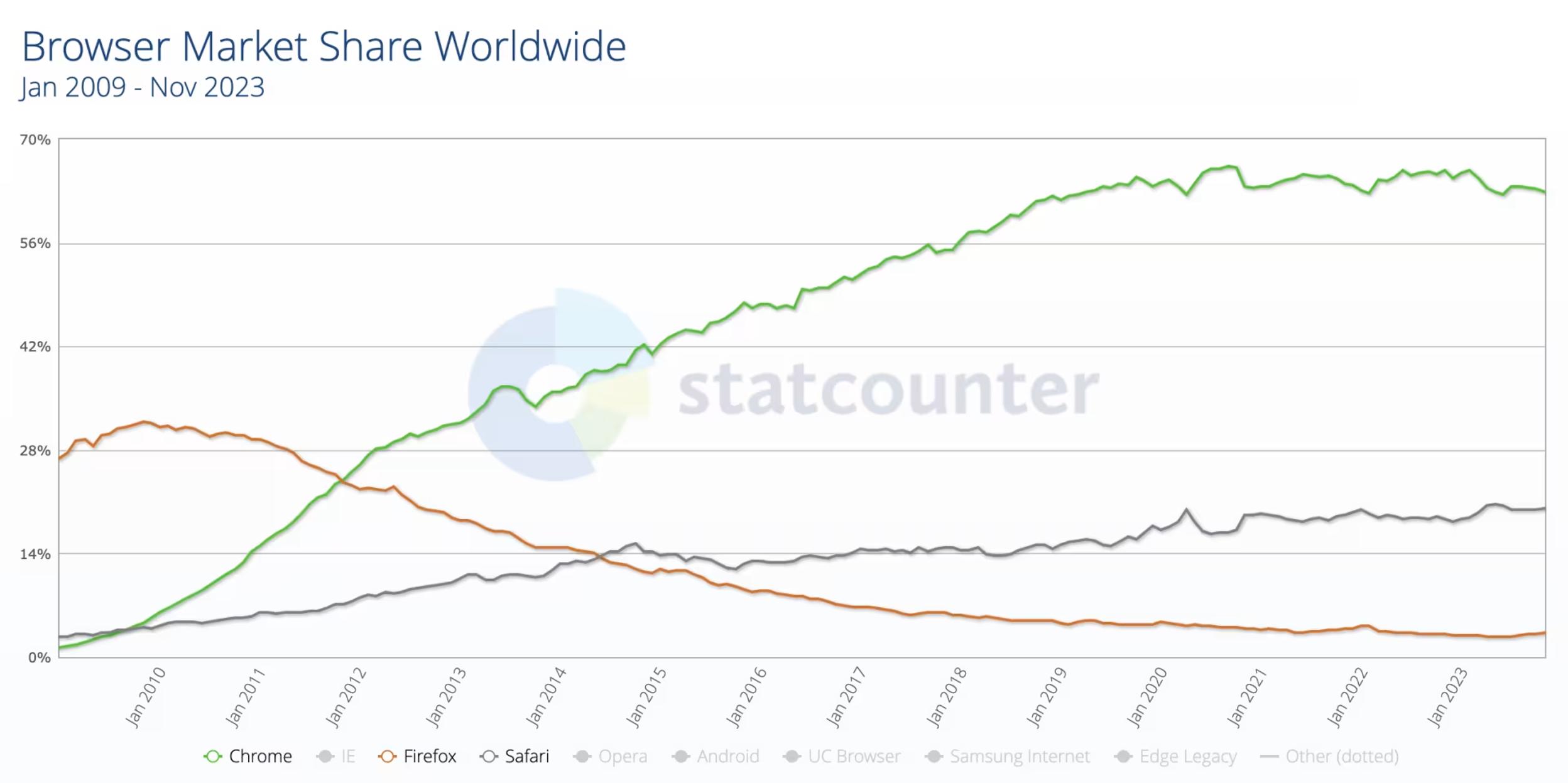

接下来,Firefox 的主要对手就是 Chrome 了。根据 StatCounter 的数据,截至2020年9月,Firefox 作为桌面浏览器的使用份额为8.34%,使其成为仅次于 Google Chrome 的第二受欢迎的浏览器,Google Chrome 占69.87%。

纽约时报2018年曾有一篇关于浏览器的报道,其中有一句话可以概括 Firefox 和 Chrome 的竞争:Firefox 是一种更快,设计更好的上网工具。但在 Google 2008 年发布了 Chrome(一种更快,更安全和多功能的浏览器)之后,Firefox 就变得无关紧要了。Chrome 是谷歌使用了苹果 WebKit 渲染引擎和 Mozilla Firefox 的组件构建的浏览器,绝大部分代码来源于 Chromium 项目。在谷歌的支持下,Chrome 全家桶中包含了许多额外的工具和服务。

有评价认为,Firefox 基于 Mozilla 套件虽然达到了高度可扩展,但是繁杂的组件也让 Firefox 远离了高效,而 Chrome 会将网页内容最大程度地快速呈现给用户,让用户注重网页浏览而非浏览器本身。同时,借着移动互联网的兴起,Google 在 Android 推行 WebView 渲染在线内容,Android 4.4之后的 WebView 和 Chrome 同样是基于 Google 开源的 Chromium,这帮助 Google 更顺利地占据移动端市场。

去年一位曾在 Firefox 团队工作了八年的工程师 Johnathan Nightingale 上提出了另外的原因。谷歌开发 Chrome 之前,Mozilla 一直是谷歌最大的合作伙伴。但 Chrome 推出之后,事情变得复杂。Google Chrome 广告开始显示在 Firefox 搜索字词旁边,Gmail、Gdocs 开始在 Firefox 上出现选择性性能问题和错误,演示站点会错误地提示“不兼容”,阻止 Firefox。同时,谷歌的工程师在拖延这些 bug 的修复,而 Firefox 在这些“错误”中,不断流失用户……

不过,这种说法是个人提出,并未得到官方证实以及切实的证明。总之,可以看到是,Chrome 发布之后,迅速吸引了用户和市场的关注,在那之后的几年,Firefox 更新迟滞,媒体对其的报道和记录也少了许多。

Firefox 卷土重来?

一直到2018年,纽约时报的一篇文章提到:Mozilla 按下重置键,Firefox 又回来了。实际上,Mozilla 是在2017年年底发布了一个新版本,代号为 Quantum。Mozilla 表示,经过改进的 Firefox 消耗的内存比竞争对手少,这意味着用户可以启动许多选项卡,并且浏览仍会感觉很顺畅。新的 Firefox 还提供了隐私工具,例如用于阻止广告跟踪器的内置功能和可以安装的“容器”,防止 Facebook 监视用户在网络上的活动。而其他大多数浏览器都不包含这些功能。

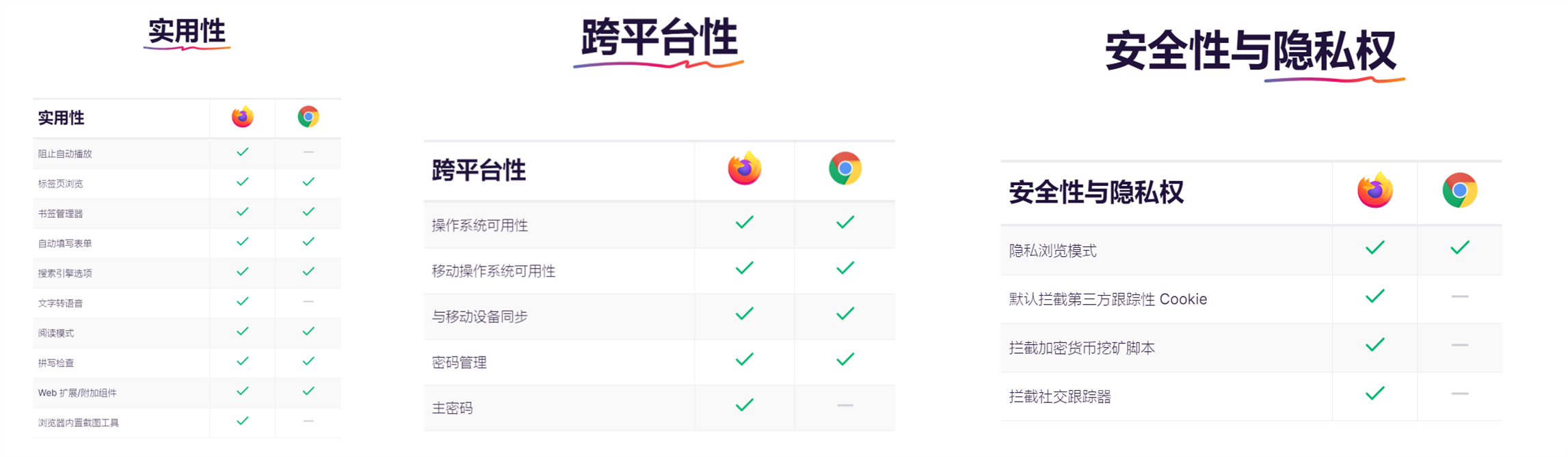

Mozilla 官网上还挂着帖子对比 Firefox 与 Chrome,最后总结:

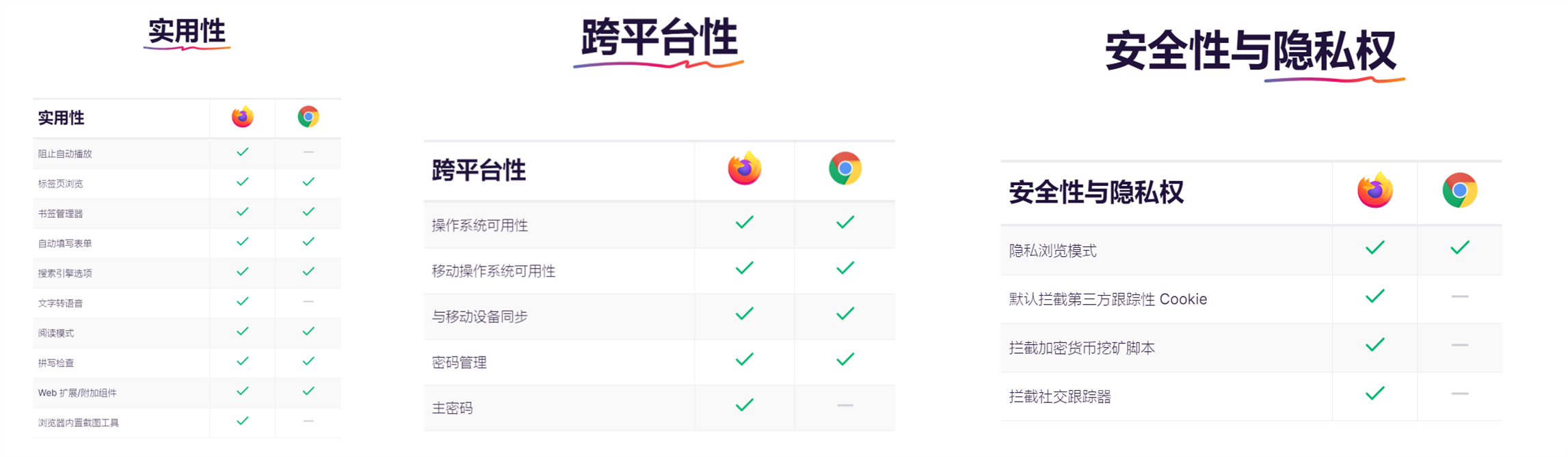

我们认为 Firefox 和 Chrome 在跨平台和实用方面可谓“并驾齐驱”,Chrome 在实用方面有优势,因为它拥有庞大的扩展库和附加功能。但在隐私方面,Firefox 更胜一筹,我们承诺保护用户的在线数据,并提供免费的内置服务——如密码管理器,若出现与您有关的数据泄露,即会向您发出警报。随着越来越多的黑手侵入我们的个人数据,长远来看,Firefox 可能是我们中那些重视在网络中保护个人隐私的用户的正确选择。

根据其总结出的对比图,在实用性和跨平台性方面,Firefox 都有 Chrome 不支持的功能。此外在安全性与隐私权方面比 Chrome 多出更多功能,如默认拦截第三方跟踪性 Cookie,拦截加密货币挖矿脚本、拦截社交追踪器。安全和隐私也是许多开发者喜欢 Firefox 的重要原因。

同时,Firefox 使用 MPL 协议开源,严格要求所有使用了 MPL 类库的软件产品都必须开源,保障了软件的自由。Chrome 虽大部分源码来自开源的 Chromium 项目,但也包含了 Google 加入的非开源组件,本身并非完全开源,并且 Chromium 使用 BSD 协议,它允许修改后的代码作为开源或者是专有软件再发布。这也是 Chrome 常被诟病不自由的原因。但另一方面,因为基于 BSD 协议下的 Chromium 项目,Chrome 推出之后,出现很多包壳 Chromium 系浏览器,如 Edge、Vlvaldi、Opera、Yandex,这就形成了一个围绕 Chrome 的开强大开发生态圈。经常出现的一个画面就是,有人遇到 Firefox 以及 Safari 的 bug,但是因为 Chrome 已经基本达到垄断,许多开发者熟悉 Chrome 内核,而 Firefox、Safari 就会碰到一些独有的问题,这时许多人给出的建议就是:“转 Chrome 吧。”

Firefox 的一些用户体验问题也依然存在,比如现在中文版搜索栏的图标清晰度都还不高。上半年有统计数据显示,3月微软 Edge 浏览器在桌面市场中的占有率超过 Firefox,前者份额7.59%,后者7.19%。刚满18岁的 Firefox 正在扎堆的 Chrome 系浏览器中上演“绝地求生”,不知下一次的高光时刻还会不会到来?

Firefox发布2021数据报告 在全球范围流失了近 5000 万用户

无论是国外的 Edge、Brave、Vivaldi,还是国产的 360 浏览器、QQ 浏览器,上述这些第三方的浏览器均采用了 Chromium 引擎,Mozilla 的 Firefox 是为数不多且不基于 Chromium 的知名浏览器了。

只要用户对身边的其他人有一定的观察就会发现,如今越来越多的用户已经转而使用基于 Chromium 的浏览器,而不是 Firefox。2021年8月,Firefox 公布了自 2018 年以来的公共数据报告,官方的报告则是进一步证实了用户的观察。

根据官方统计数据,在 2018 年底,Firefox 的活跃(每月)用户数量约为 2.44 亿,到了 2021 年第二季度末,这一数字降至了 1.98 亿。也就是说在两年半的时间里,Firefox 的活跃用户数量下降了近 5000 万。不过仅查看中国市场的数据,过去两年半的时间里,Firefox 的用户数量反而从最低 920 万上升至 1400 万。每日使用量显示了 Firefox 桌面客户端在一天中的浏览时间。在全球范围内,Firefox 客户端每天平均使用约 5 小时。在排名前十的国家中,美国和俄罗斯是每日使用量最多的两个国家,每天分别使用约 6.0 小时和 5.5 小时。而意大利和印度的日使用时间最低,约为 3.7 小时。

而在过去两年时间里,全球范围的每日使用量从 4.7 小时上升到了 5.3 小时,而在去年 4 月甚至达到了 5.6 小时的高峰。这可能也“归功于”疫情的影响,更多用户在家办公从而需要使用 Web 端的远程协作工具以及在线会议工具,以及居家带来的视频观看需求。平均强度显示了用户每周使用浏览器的天数。总的来说,Firefox 用户每周使用浏览器 3.5 天,俄罗斯、波兰、美国、法国和德国的强度高于平均水平。

如今用户对个人隐私的保护正在逐渐增强,再加上这两年苹果、微软和 Google 也在公开场合表达了将要提升自家操作系统、浏览器或其他工具在隐私方面的保护,隐私保护功能成为了这些公司开发的重中之重,而 Mozilla 的 Firefox 作为一个在隐私保护上进行了持续大量投入,甚至是行业首创的浏览器,却在用户数量上持续下降。为什么用户会转而使用基于 Chromium 的浏览器,尤其是 Chrome 呢?原因可能有以下几点:

1.Chrome 浏览器是 Android 系统的默认网络浏览器;

2.微软 Edge 是 Windows 系统的默认网络浏览器;

3.Google 搜索引擎推荐用户安装 Chrome 浏览器;

4.一些网络服务是基于 Chrome 浏览器的专属服务;

除此以外,近几年来 Firefox 不断加入 VPN、电子邮件中继等服务,但却缺乏明显的性能改进可能也是用户转而使用其他浏览器的原因。

广告拦截器是 Firefox 2021 最受欢迎浏览器扩展

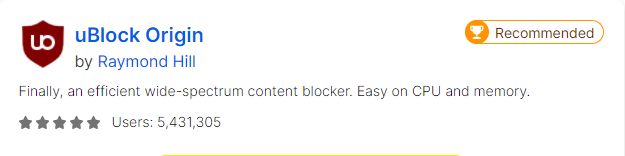

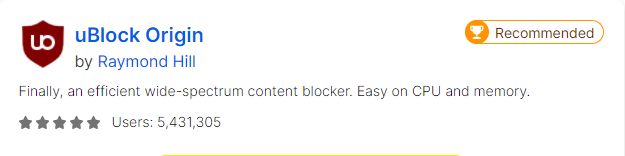

隐私是 Firefox 用户的一个重要问题:在 Firefox 的 2021 最受欢迎浏览器扩展列表中,多个广告拦截器名列前茅。

Firefox 通过计算全年的平均每日用户 (ADU) 来确定哪些附加组件“最受欢迎”,计算结果显示:第一名的宝座由两个广告拦截器抢夺:Adblock Plus 和 uBlock Origin。

Adblock Plus 平均每天有 6,134,231 名用户,而 uBlock Origin 在整个 2021 年平均每天有 5,011,974 名用户。随着时间的推移,两者之间的差距正在缩小,Firefox 推测 uBlock Origin 应该会在 2022 年超越 Adblock Plus。

2021 年的其他顶级扩展包括 Mozilla 自己的 Facebook Container (1,740,395 ADU) 和 Ghostery (1,167,938 ADU)——两者都旨在防止侵入性跟踪。

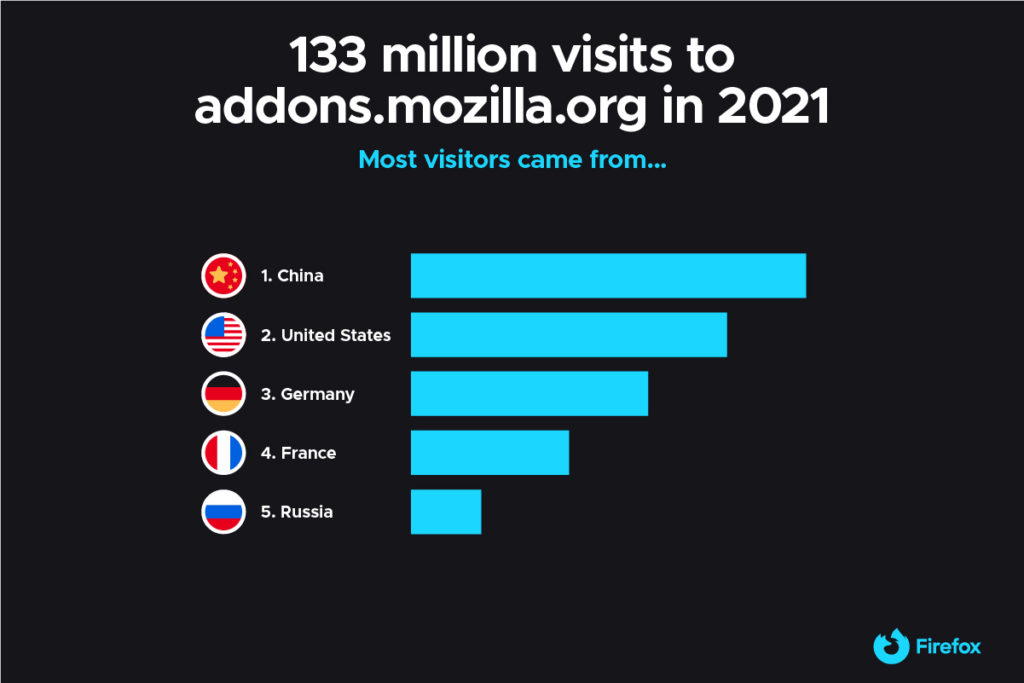

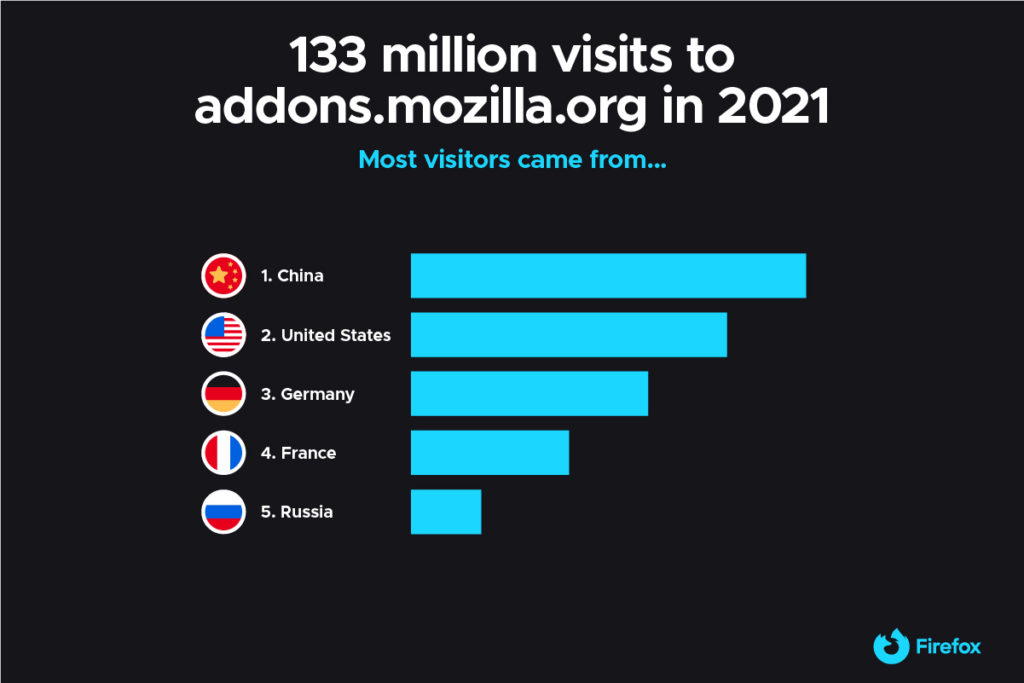

此外,在 2021 年对 Firefox 插件官网 addons.mozilla.org 的 1.33 亿次访问中,大部分来自中国和美国的用户,其余则是来自德国、法国和俄罗斯。Firefox 表示,60% 的俄罗斯用户安装了附加组件,远远超过任何其他地区的百分比。

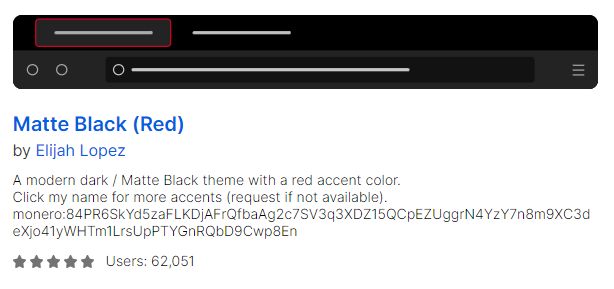

另外,2021 Firefox 最受欢迎的主题是简约美观的哑光黑(红)。

Firefox 会被淘汰吗

2023年12月关于 Firefox 的一篇文章引起了广泛讨论。作者表示,Firefox 正处于危险边缘,可能很快就会被淘汰。

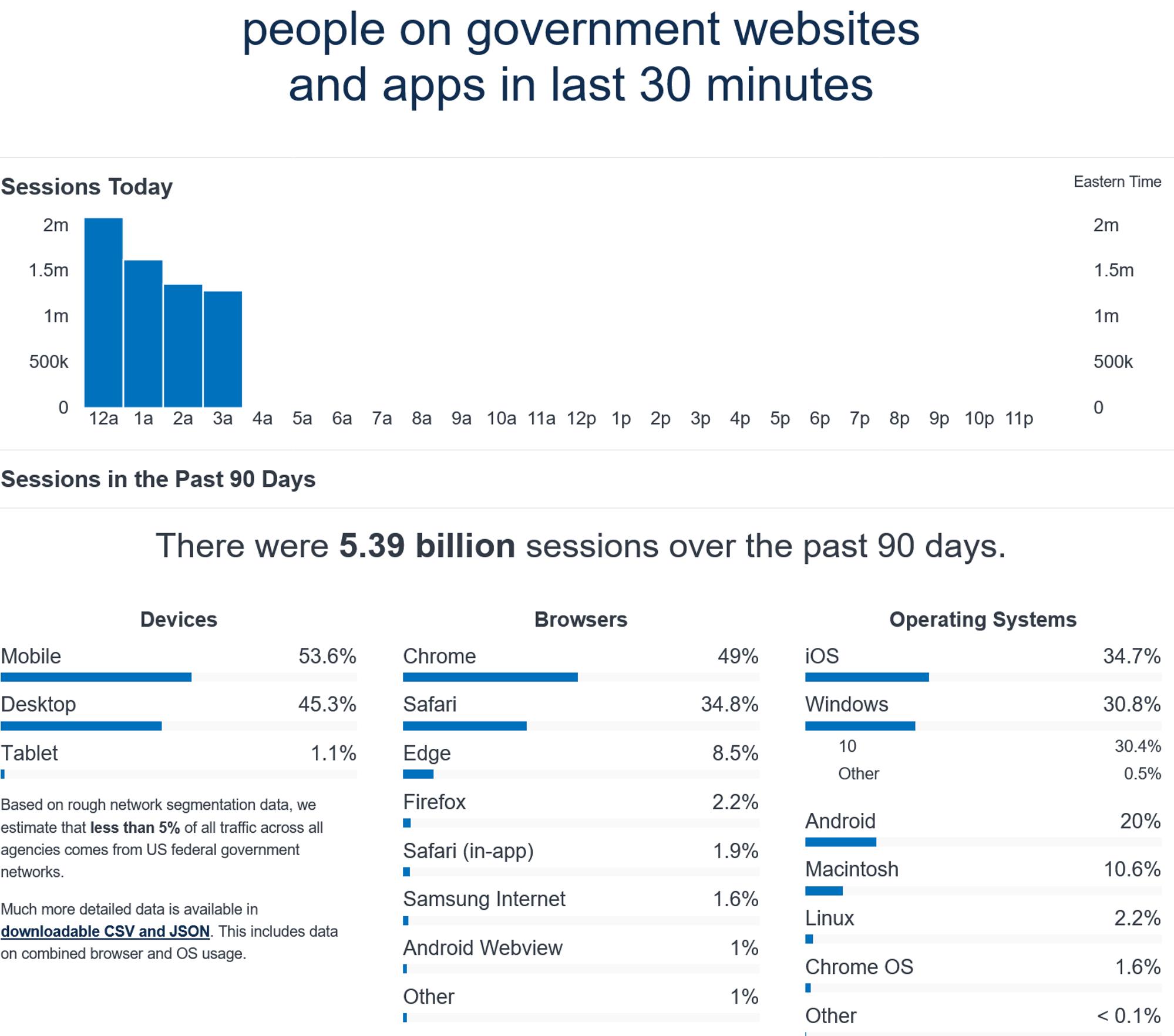

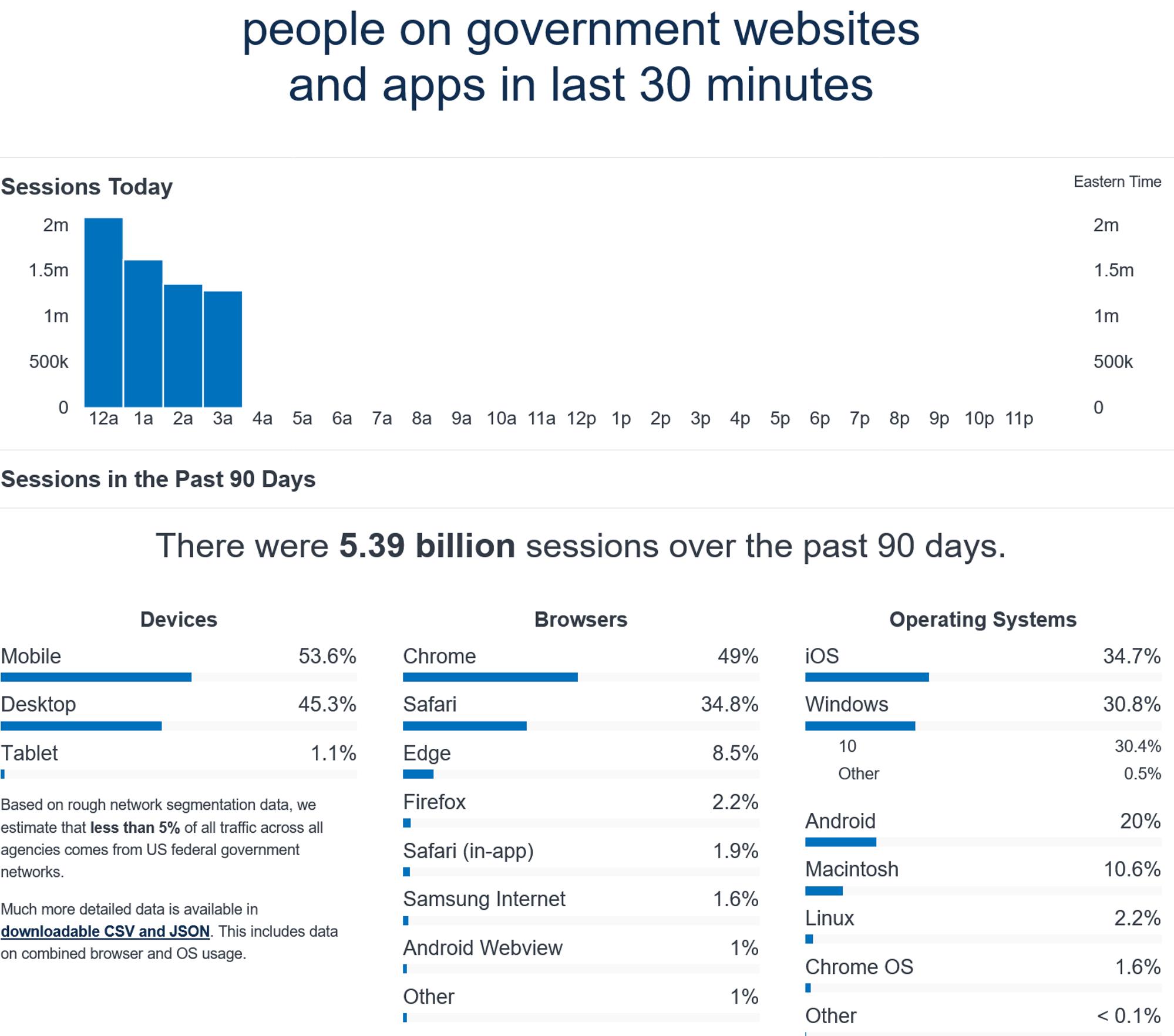

文章提到,根据美国政府网站的开发指南 (U.S. Web Design System, USWDS),如果 Firefox 的市场份额低于 2%(参考 analytics.usa.gov 的统计使用率),那么美国政府的网站可以不再兼容 Firefox。

过去 90 天,访问 analytics.usa.gov 的浏览器中 Chrome 占 49%,Safari 占 34.8%,Edge 8.5%,Firefox 只有 2.2 %—— 已经非常接近临界点。如果 Firefox 失去了美国政府网站的支持,这有可能在整个 Web 开发界产生涟漪效应。因为政府的决定会影响到无数企业,就像多米诺骨牌倒下一样,会有越来越多的网站跟随步伐不兼容 Firefox,导致 Firefox 处于淘汰边缘。

有人可能会问;“政府网站不兼容 Firefox 又怎样?这只是针对美国政府的举措,并不会影响任何其他网站。” 但作者认为:一旦 Firefox 在政府的访问者分析中跌破 2% 的阈值,USWDS 就会告诉政府网站开发者他们不必再支持 Firefox。消息传出后,不仅前端开发社区,就连一些 Web 开发者所服务的企业 IT 部门也会迅速知晓。许多企业与政府有大量业务往来,因此,政府在 IT 方面的任何举措都会影响企业。企业会将这一变化视为降低开发成本和缩短交付时间的机会,因为它提供了一个借口,可以从开发工作流程中移除一些测试(在极少数情况下还包括特定代码)。

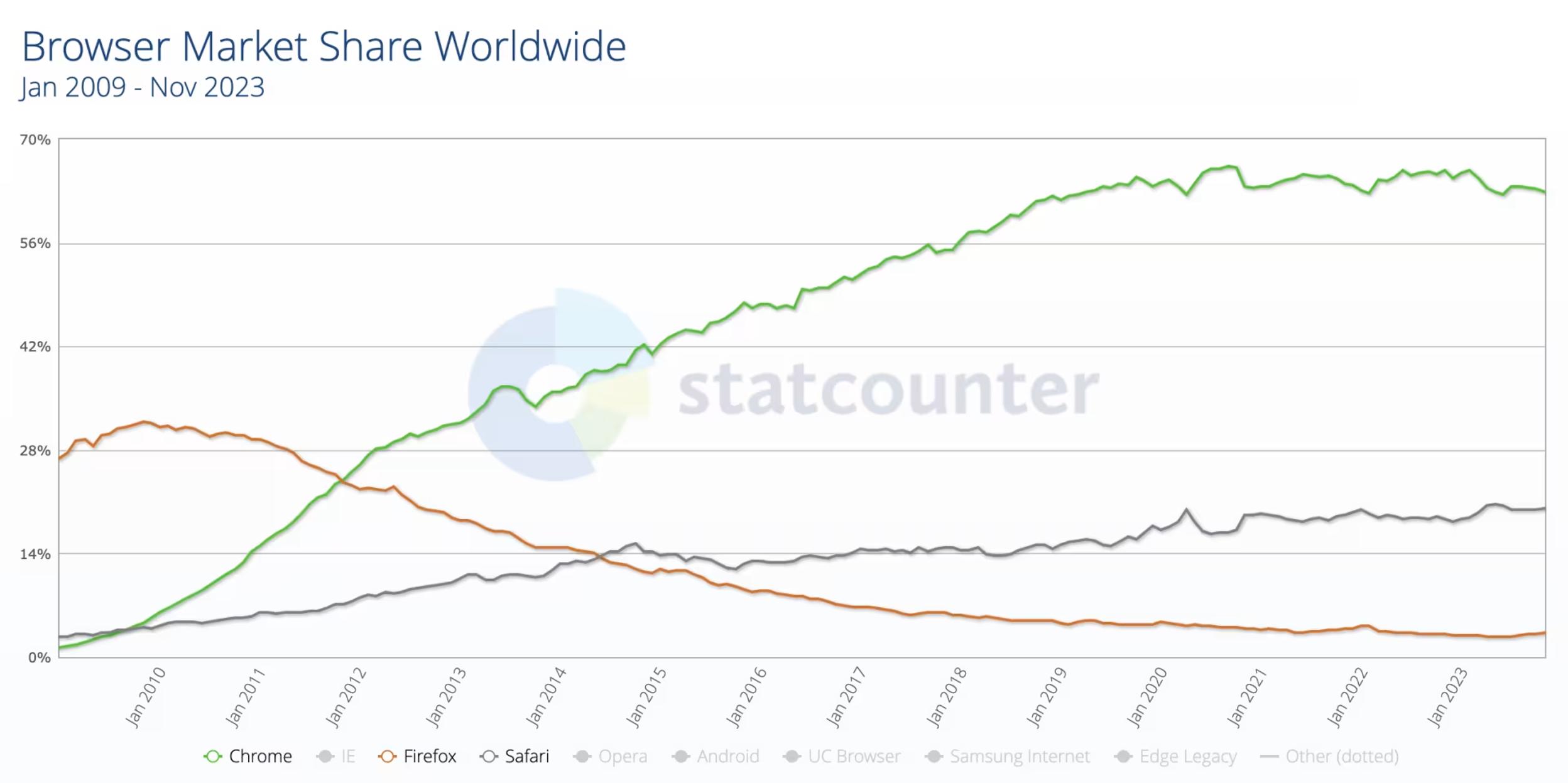

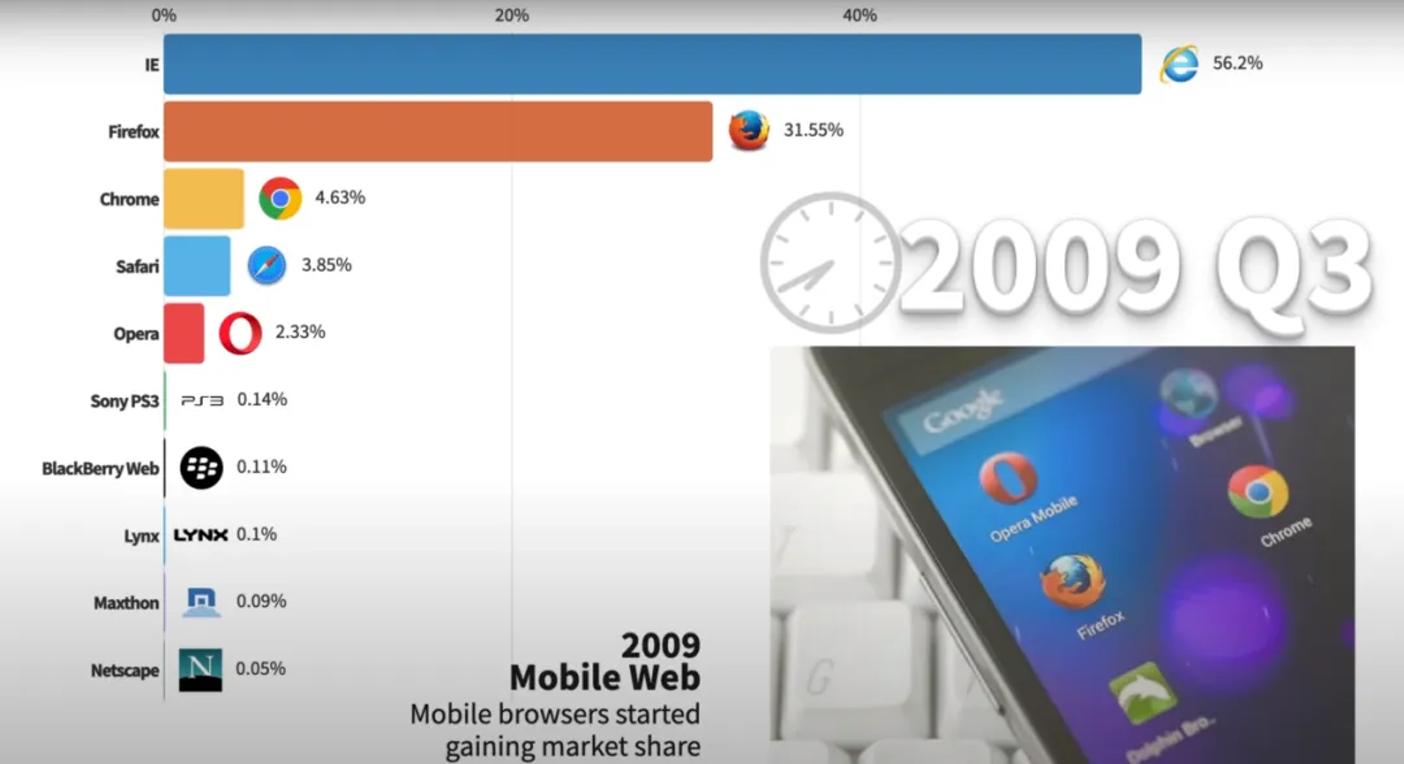

下图清晰展示了浏览器三巨头从 2009 到 2023 的市场份额变化情况,Firefox 在 2009 年 11 月达到了 31.82% 的峰值,此后便是持续下滑。

火狐浏览器国内版退出感悟

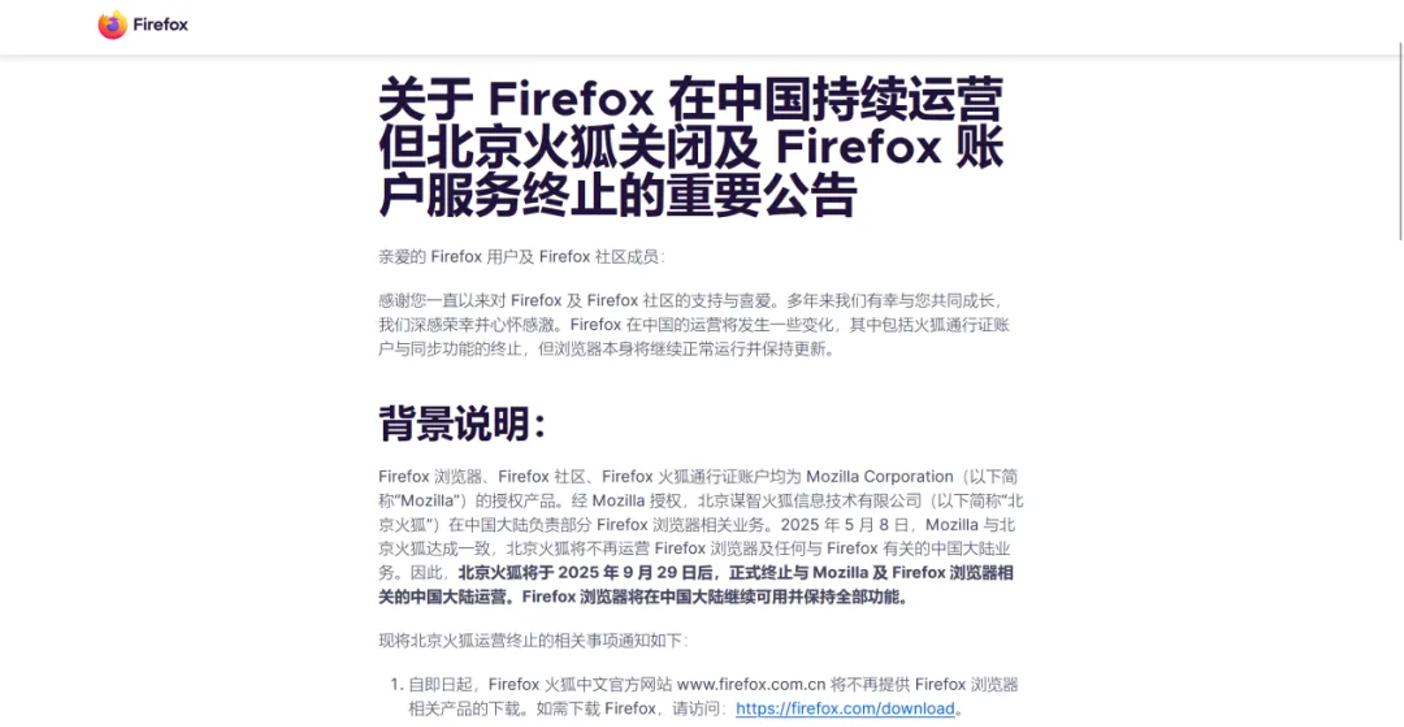

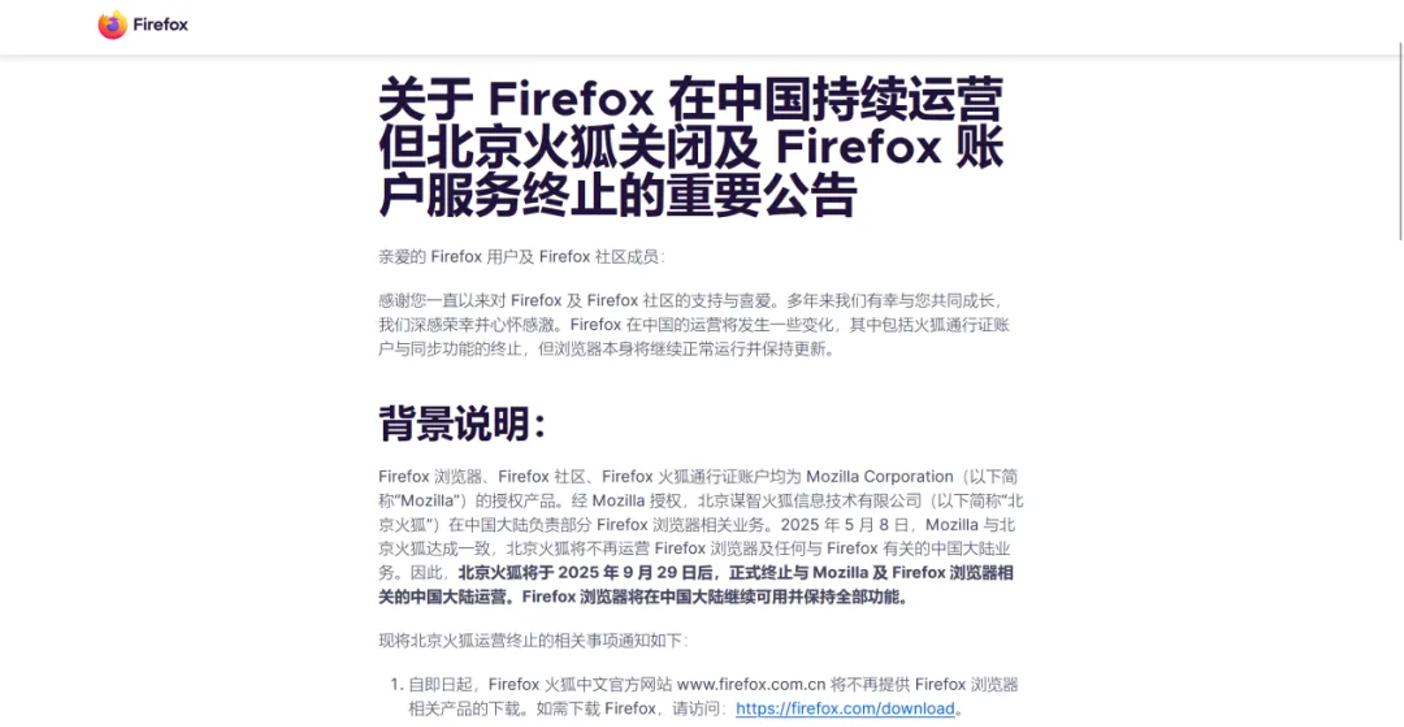

最早接触电脑的那一批中国网民,都知道火狐浏览器曾经是神话般的存在。即便在被AI和智能手机统治的2025年,它在全球市场上的占比已经跌到不足2.5%,这个世界上仍有1.5亿人,每天都会双击桌面里的橙色狐狸logo,为它续命。日复一日的敲击在7月27日迸出了火花。那天早上,面无表情的打工人习惯性地打开火狐浏览器,弹出的除了令人烦不胜烦的广告,还有屏幕中央的那行提示:火狐浏览器国内版即将在2025年9月29日终止运营。

简单来说,火狐浏览器国内版终止运营之后,原有的账号数据也将在9月29日彻底删除。过了这一天,你可以照常使用“国内版”,但辛苦积攒的收藏夹、插件、网站密码,都会成为孤本;想要延续使用体验,那得自己想办法搬到国际版服务器里。

听闻知名度甚广的生产力工具要倒闭,网上随即炸开了锅。但和想象中不同的是,互联网里的唏嘘声只有零星几点,且都是老用户发出的担忧:看不懂转移手册,自己的数据移不过去,“挺急的,在线等”。评论区里,更密集的声音是祝贺这个体验糟糕的“中国特供版”浏览器寿终正寝,喜庆氛围溢出屏幕。还有自称火狐死忠粉的老用户暗中庆幸:“早就换到使用体验更干净清爽的国际版了。”

但即便是国际版火狐,现实境遇也如同热锅上的蚂蚁,不是徘徊在崩溃边缘,就是陷入被淘汰的传言。老网民很难想象,当年勇猛抗衡IE浏览器垄断的最强对手,如今也落入了相似的困境——不是沾上一身毛病,就是被不少主流网站和机构门户拒之门外。也就是说,在全世界四面楚歌的火狐,距离彻底哑火也只有一步之遥。

毕竟当下的互联网,前有谷歌Chrome浏览器的绝对垄断,后有伴随信息时代红利火起来的AI和各路社交软件。这群劲敌里,随便一个都能轻而易举地捏碎火狐。2025年6月,火狐浏览器在全球范围内的市场份额只剩下不到2.5%,在中国内地更是只有0.88%。

国际版火狐、中国特供版火狐,是火狐浏览器的母机构Mozilla曾在全世界范围内拥有的浏览器序列。两个版本的浏览器拥有一模一样的logo,但二者的运营主体却井水不犯河水,中国区账户“火狐通行证”与国际账号“Firefox”也不互通,数据隔离保存。显眼的“中国特供版”,是2007年Mozilla基金会落地中国后的结晶。彼时距离火狐正式在互联网世界里亮相已经过去了5年,IE浏览器以90%市场占比绝对垄断的浏览器市场,也被火狐“虎口夺食”抢下了25%。

国内国外,它被技术爱好者热捧,被电脑城装机员鼎力推荐,甚至是不少高校实验室和程序员的首选生产力工具——毕竟在新千年的互联网热潮里,随Windows系统捆绑赠送的IE浏览器,风评实在算不上太好。IE浏览器曾经为全世界初代网民打开了新世界的大门,但因为过于自大,最终把自己抛在了门外。

火狐能够火遍全网,很大一部分原因便是抓住了IE所忽略的盲点。今天每个浏览器标配的标签页、下载管理器、广告拦截功能,首创玩家便是火狐。可以说,我们今天的浏览器使用习惯,有很大一部分是火狐定义的。更不用说火狐精确到毫秒的响应速度和强大的网页渲染能力,以及普通人担心的安全性问题,统统领先IE好几个身位。同一时间,背靠微软大树、不屑于和竞品比较的IE,不仅变得越来越笨拙,还被各种各样的bug拖累,成了网络病毒最爱的“藏匿窝点”。2006年,PC World甚至把IE6评为“史上最糟糕的25款科技产品”之一,理由是“臃肿、标准支持差、漏洞成灾”。

这也就不难理解,为什么火狐能够顺风顺水地吃下“逃出IE魔爪”的巨量用户、最高时拿下超过30%的市场份额,并一度被公认为全世界当时最受欢迎的浏览器。这个说法不是简单说说而已——2008年火狐3.0发布后,24小时内下载量冲破800万,顺手刷新了当时的吉尼斯世界纪录。千禧一代互联网领域的“屠龙少年”,大概是对火狐光辉历史最恰如其分的定义。

2009年,火狐浏览器市场份额突破30%,一度风光无比。

按照Mozilla基金会的介绍,火狐曾经用过Phoenix(不死鸟)和Firebird(火鸟)的名字,但却因为撞名处处碰壁。为了确保不再有任何幺蛾子,Mozilla的研发者不情愿地自学起名技巧,并最终给美国专利商标局递上了“Firefox”的商标,字里行间带着一股不服输的较劲。可以说,比起让人爱恨交织的IE,每个名字都很酷的火狐,带给初代网友们的第一印象,就是自由的象征。毕竟出生在21世纪的火狐浏览器,其前身是20世纪90年代红遍全球的网景浏览器(Netscape)。当年网景大战微软的行业传说,直到今天都是可圈可点的互联网发展案例。

那场古早的“互联网大战”最终以网景败阵而结束。不过,网景倒闭、被资本收购前夕,团队成员大胆地将核心浏览器代码开源,同时还成立了一家名为Mozilla基金会的非营利组织,并借火狐打出了“把互联网还给用户”的slogan,颇有和IE的“Windows同捆”操作针锋相对的意思。选择开源在那个年代无异于冒险,但却为火狐的崛起埋下了火种,也给技术爱好者们打开了一扇自由交流的门。火狐浏览器的庞大社区里,挤满了来自世界各地的极客,点燃了初代网民对互联网行业的向往和憧憬。在他们眼里,火狐是一种“我比你更懂技术”的上网品位,因此被初代网民奉为数字信仰。

这份信仰看起来很牛,殊不知互联网的发展一日千里,浏览器是连接世界的门,会“造门”的却不只有火狐。火狐打破世界纪录的那一年,谷歌后脚就发布了Chrome,凭借更强大的性能和更友好的使用体验席卷整个地球。后来的移动互联网大潮,则加速了Chrome的崛起,让老掉牙的IE率先成为历史,更凭借开源共创直接改写互联网的行业标准。

甚至有人在IE彻底停服之后为其立碑缅怀。(图/视觉中国)

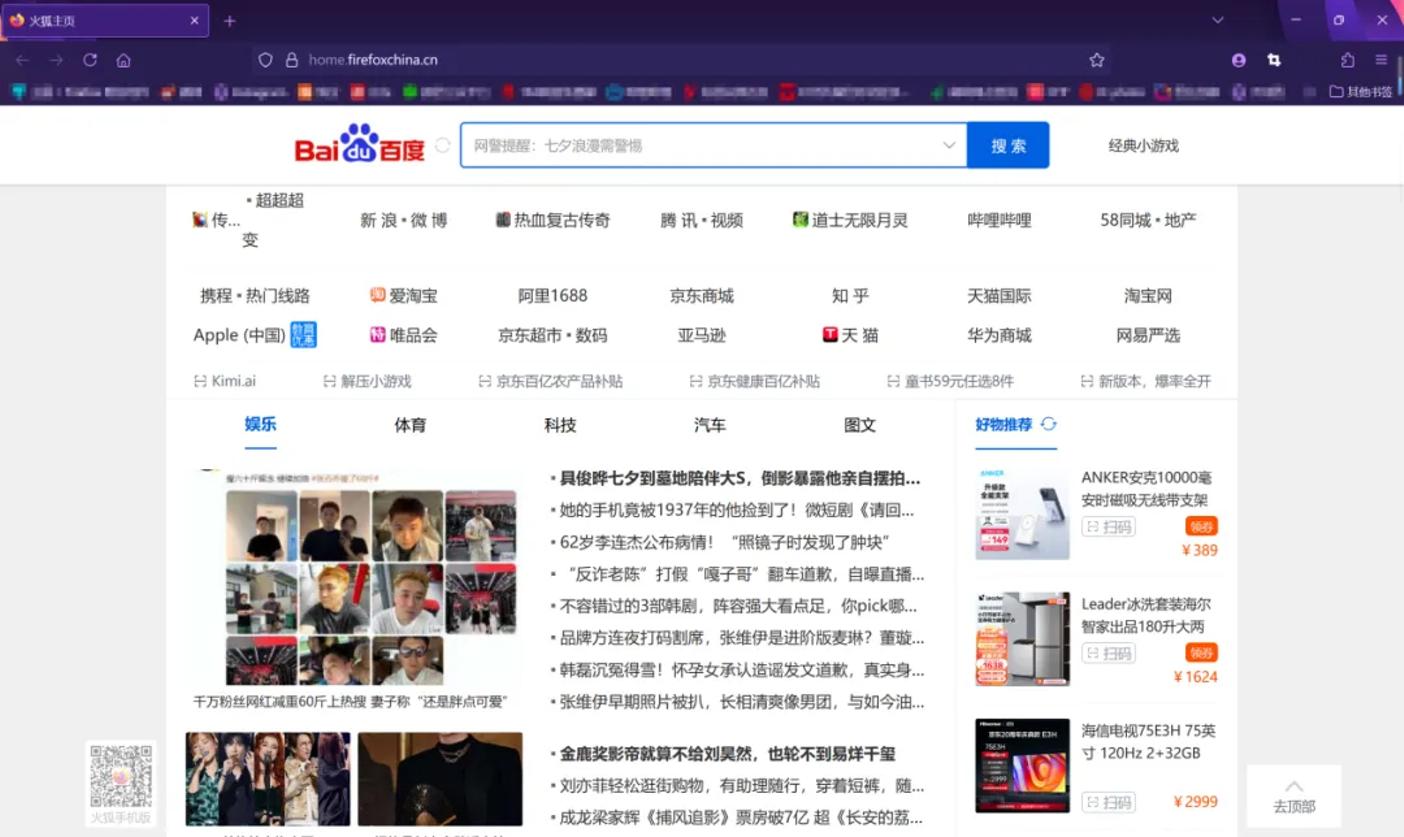

如梦初醒的火狐显然不甘落败,大腿一拍决定自研手机系统,借此和谷歌硬碰硬,但销量惨淡的Firefox OS很快宣告失败,大量老用户也顺势迁移至 Android+Chrome生态。为中国市场专门开发的“特供版”火狐,更是饱受诟病。知乎的一个问答帖子下面,与火狐国内版有关的讨论连篇累牍。有人吐槽其常常无法兼容主流平台的网页,“打开之后不是卡顿就是排版混乱”。更多的网友则被其主页耗光了耐心,“推送的内容一半是广告,一半是没有营养的三流资讯,简直就是流氓”。

火狐国内版的主页上,广告内容和三流资讯混杂出现。

失去用户支持的“特供版”火狐,倒闭在所难免。而坚持岁月静好的“国际版”火狐,在PC端和移动端都败下阵来,曾经的“屠龙少年”最终泯然众人。尽管Mozilla团队多次表示,他们愿意保持“小而美”的市场定位,拒绝让互联网变成寡头游戏;但市场环境摆在面前,当越来越多Firefox铁粉成了Chrome用户,他们唯一能做的事情,便是眼睁睁地目睹用户去往别处。更何况,互联网大厂们可以靠主流业务养活自家的浏览器,而作为非营利机构的Mozilla,却只能“用爱发电”支持火狐。

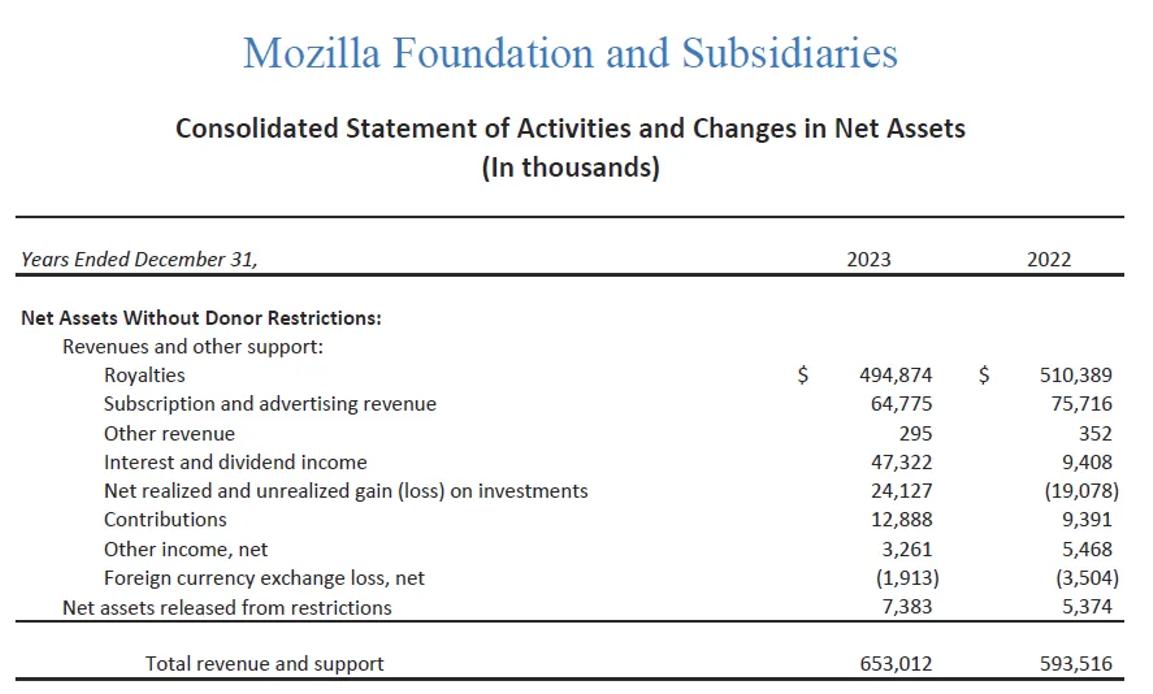

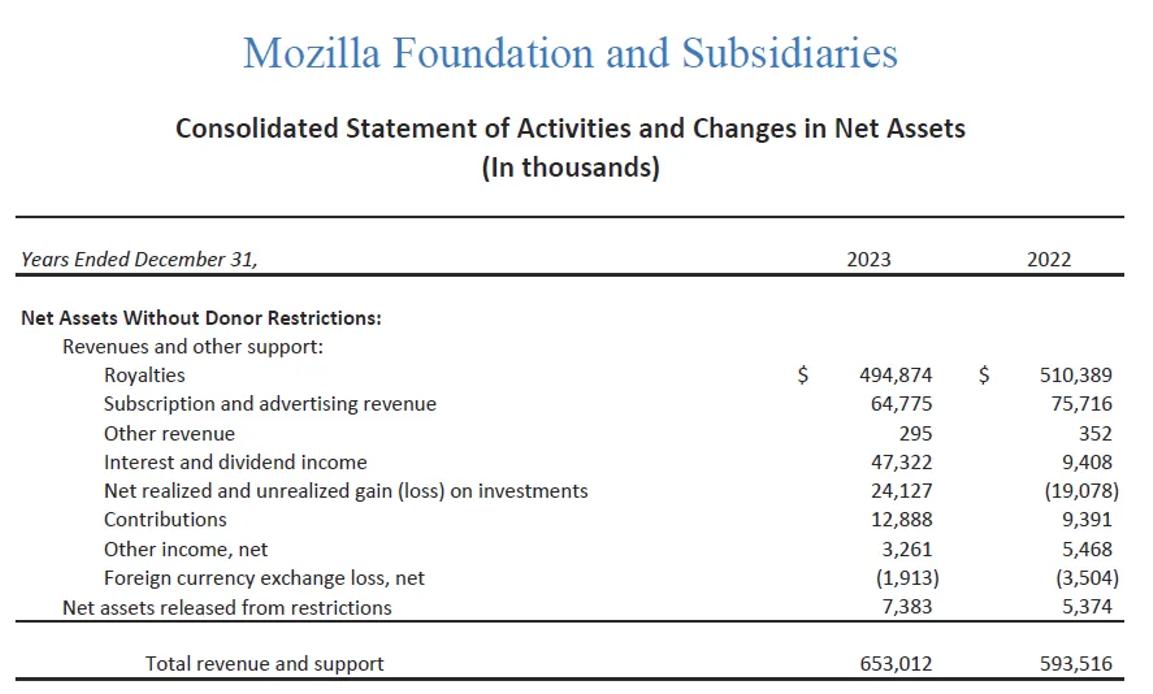

Mozilla最新的一期财报披露,2023财年合计6.53亿美元总收入里,有将近5亿美元是从各路搜索引擎收回来的版税,收入贡献排名第二的则是用户和广告金主们的投喂。

作为非营利机构,Mozilla基金会最重要的收入来源是各路搜索引擎支付的版税,以及用户订阅和广告投放。(图/Independent Auditor’s Report of Mozilla Foundation and Subsidiaries 2024)

2025年7月,有软件开发者在火狐社区发表公开信,呼吁用户支持“收费运营”,希望借此拯救日渐式微的火狐。但此番呼吁却更像是一种讽刺。原因无他——你会为了任何浏览器花钱吗?

浏览器只是一扇连接互联网的门,这个世界上并不缺好用的浏览器,将浏览器视为生产力工具的普通打工人,普遍只信奉“能用就行”的万能定律。今天倘若给浏览器来道收费门槛,大抵只会加速它自我灭亡的进程。

近几年,随着AI大面积普及,各种各样的AI助手让打工人找到了解放生产力的渠道。当AI成为普通人的聊天搭子、学生的赛博老师、白领的摸鱼平替,需要依赖搜索框键入关键词才能找到答案的浏览器,唯一能做的便是主动拥抱AI。换言之,属于浏览器的时代或许早就已经结束了。出生在信息时代的新网民,早就对浏览器失去了探索的兴致——更进一步讲,现在技巧娴熟地玩转手机、平板的年轻网民,甚至已经失去了一些属于电脑的“古早技能”。移动互联网催生出越来越多的App,这些独立软件改变了人们上网的方式。

共青团中央2024年底发布的《第6次中国未成年人互联网使用情况调查报告》显示,2023年我国未成年人互联网普及率已达97.3%;而中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,九成以上未成年人通过手机接入互联网。懂电脑的年轻网民,反而成了少数。

基础的办公软件一窍不通,不知道如何通过互联网下载Steam玩《黑神话:悟空》,更不用说如何流畅地使用键盘打字、如何操作快捷键,以及如何下载压缩包并对其进行解压……过去人人都能掌握的电脑使用技能,如今随着手机App的出现被分割、淡忘,最后成为被流量和算法淘汰的“古早技能”。听上去略显悲观,但事实上你已经陷入其中难以自拔。中长视频看B站,短视频找抖音快手,一手新闻直冲微博,生活攻略搜小红书,就连两个人面对面交流都必须通过微信……手机屏幕上的App种类越来越丰富,而互联网却不再是那个开放无边界的宇宙,而是变成由一座座孤岛构成的冷漠海域。

从这个角度来讲,我们对浏览器的衰败五味杂陈,倒不如说是在怀念那个年代的爱恨忧愁和不经意间的悸动——或者说,是在怀念靠一串链接走遍天下的分享和启蒙精神。这种精神还会回来吗?当主动搜索信息的能力变得稀缺,恐怕它只会成为一种回不去的时代记忆。

2009年11月19日消息,Firefox在全球越来越普及,其对IE造成的威胁也是有目共睹的,权威市场调研机构Net Applications今天表示,截止到11月7日Firefox的市场份额达到了25%,也就是说全球四分之一的网络用户在使用Mozilla的这款 开源浏览器.

Net Applications副总裁Vince Vizzaccaro表示:“我们一直认为,如果Firefox的市场份额可以超过10%,那么它就能在与微软IE的对抗中取得优势,现在,有四分之一的网民使用Firefox上网.”Firefox突破10%的市场份额是在2006年3月.Firefox市场份额突破25%并不是什么意料之外的事,近几个月来Firefox一直保持良好的增长态势,当然其最大的对手IE一直在走下坡路.上周在庆祝Firefox五周年的时候 Mozilla基金会总裁Mitchell Baker在其个人博客中表示,全球已经有四分之一的用户在使用Firefox.

截止到11月7日,Firefox的市场份额为25.1%,IE仍然是浏览器市场用户最多的一款,市场份额为63.3%,此外,苹果Safari、 Google Chrome和Opera分别为4.4%、3.9%、2.3%.Mozilla CEO John Lilly通过Twitter披露,Firefox浏览器的用户量在过去八个星期内大幅增加了约3000万人.Mozilla欧洲总裁Tristan Nitot随后也证实了这一点.

Firefox的市场份额去年底为21.21%,到今年九月底已经升至23.75%,而微软IE从70%下滑至65%.在欧洲的17个国家里,Firefox已经成为第一大浏览器,尤其是东欧地区,比如波兰已达48%之高.

纽约时报发文称赞 Firefox,表示这个“量子”版本值得尝试

纽约时报于2018年6月20日发表了一篇称赞 Firefox 的文章,主要是谈论了 Firefox 在隐私保护等方面的优势。

文章中作者认为,今天的互联网在为用户提供便利的同时又时刻在跟踪用户的行踪,用户其实是在用隐私换取便利 -- 作为用户的我们放弃了自己的隐私,得到的回报是便利的服务和“更精准”的广告推荐。所以作者认为我们需要尝试不同的浏览器。Firefox 浏览器由非营利性组织 Mozilla 于 21 世纪初发布,当时的 Firefox 因速度快、设计良好而深受欢迎。但在谷歌于 2008 年发布了更快、更安全且多功能的 Chrome 浏览器后,Firefox 的市场份额日益萎缩,被挤到一个“边缘”的位置。

两年前,六名 Mozilla 雇员在一个晚上聚在一起讨论浏览器的现状,认为当前的网络存在“信任危机”。Mozilla 的首席产品官 Mark Mayo 表示,如果用户不信任网络,他们将不会使用网络,于是这个观点便顺理成章地指导着 Firefox 的设计方向将会是要解决用户不信任网络的问题。Mozilla 于去年年底发布了代号为 Quantum 的新版 Firefox。Quantum 设计漂亮,速度更快且占用内存更少 -- Mozilla 表示,经过改进的 Firefox 消耗的内存比竞争对手还少,这意味着我们可以打开大量的标签,但使用浏览器时仍然会感觉非常流畅。

不过更重要的是它提供了多种隐私保护工具。例如用于阻止广告跟踪器的内置功能,以及可以安装的“容器” -- 以防止 Facebook 通过网络监控你的活动。这是大多数其他浏览器不具备的功能。作者表示,在过去三个月对 Firefox 进行测试之后,发现它在很多方面与 Chrome 相似。最后,Firefox 深思熟虑打造的隐私功能说服了他切换至 Firefox,并成为他的主要浏览器。

Firefox 已归来,现在是时候去尝试一下了。

Firefox 通过德国联邦信息安全局考核的浏览器

在2019年10月德国网络安全机构"德国联邦信息安全局(BSI)"针对几大 Web 浏览器进行的审查中,Firefox 在安全性上获得了最高分,并且是唯一通过所有强制性安全功能最低要求的浏览器。不过前提是 BSI 只对 Mozilla Firefox 68(ESR)、Google Chrome 76、Microsoft Internet Explorer 11 和 Microsoft Edge 44 进行了测试,并不包括 Safari、Brave、Opera 与 Vivaldi 等浏览器。

此次测试是使用 BSI 于 2019 年 9 月发布的“现代安全浏览器”指南中详述的规则进行的。BSI 通常根据该指南就可以安全使用哪些浏览器向政府机构和私营公司提供建议。此次指南更新完善了现代浏览器新增和改进的安全措施与机制,例如 HSTS、SRI、CSP 2.0、遥测处理和改进的证书处理机制。

根据 BSI 的新指南,被认为安全的现代 Web 浏览器必须满足以下最低要求:

必须支持 TLS

必须具有受信任证书的列表

必须支持扩展验证(EV)证书

必须根据证书吊销列表(CRL)或在线证书状态协议(OCSP)验证加载的证书

浏览器必须使用图标或颜色高亮来显示通信何时加密到远程服务器或采用明文形式

仅在经过特定用户的批准后,才允许连接到使用过期证书运行的远程网站

必须支持 HTTP Strict Transport Security (HSTS) (RFC 6797)

必须支持 Same Origin Policy (SOP)

必须支持 Content Security Policy (CSP) 2.0

必须支持子资源完整性(SRI)

必须支持自动更新

必须为关键的浏览器组件和扩展支持单独的更新机制

必须对浏览器更新进行签名和验证

浏览器的密码管理器必须以加密形式存储密码

必须仅在用户输入主密码之后允许访问浏览器的内置密码库

用户必须能够从浏览器的密码管理器中删除密码

用户必须能够阻止或删除 cookie 文件

用户必须能够阻止或删除自动完成历史记录

用户必须能够阻止或删除浏览历史记录

组织管理员必须能够配置或阻止浏览器发送遥测/使用数据

浏览器必须支持一种机制来检查有害内容/URL

浏览器应允许组织运行本地存储的 URL 黑名单

必须支持一些设置,用户可以在其中启用/禁用插件、扩展或脚本

浏览器必须能够导入集中创建的配置设置,非常适合大规模企业部署

必须允许管理员禁用基于云的配置文件同步功能

必须在初始化后以最小的操作系统权限运行在操作系统中

必须支持沙箱

所有浏览器组件必须彼此隔离,并且与操作系统隔离。隔离组件之间的通信只能通过定义的接口进行,不能直接访问隔离组件的资源

网页需要彼此隔离,最好以独立进程的形式,还要允许线程级隔离

必须使用支持堆栈和堆内存保护的编程语言对浏览器进行编码

浏览器供应商必须在公开披露安全漏洞后不超过 21 天提供安全更新。如果主浏览器供应商未能提供安全更新,则组织必须移至新的浏览器

浏览器必须使用 OS 内存保护,例如地址空间布局随机化(ASLR)或数据执行保护(DEP)

组织管理员必须能够管理或阻止未经批准的附件/扩展的安装

根据 BSI 的说法,Firefox 是唯一支持以上所有要求的浏览器,其它浏览器测试不通过的原因包括:

缺少对主密码机制的支持(Chrome、IE、Edge)

没有内置的更新机制(IE)

没有阻止遥测收集的选项(Chrome、IE、Edge)

不支持 SOP(IE)、不支持 CSP(IE)、不支持 SRI(IE)

不支持浏览器配置文件/不同的配置(IE、Edge)

缺乏组织透明度(Chrome、IE、Edge)

消息来源请点击这里。

Mozilla Firefox 18 周年记

2020年10月,Mozilla Firefox 起源于开源运动兴起之初建立的一个项目组织——Mozilla 社区,可以说是最早以“开源”名义出现,并取得成功的项目之一。Firefox 首次发行是在2002年的9月23日,当时的代号为“Phoenix”。18年过去了,Firefox 在许多开发者心中,还是自由浏览器的象征,但它在市场上依旧面临其他商品级浏览器——Chrome 的巨大威胁。

(Mozilla 之书,Mozilla 系列网页浏览器彩蛋,在 Firefox 地址栏输入“about:mozilla”)

Firefox 最初的胜利

“Mozilla”曾是网景公司浏览器 Navigator“导航者”的开发代号。Eric S Raymond 首次发布《大教堂与集市》一文后,网景公司受到启发,1998年1月22日宣布了“网景通信家”源代码计划,之后这个计划项目沿用了“Mozilla”的名字,并成立了新的社区和专门网站 Mozilla.org。

Eric 还评价网景公司最初的尝试可以直接验证开源理论的正确与否。2000年年中,当时的“导航者”也就是后来的 Mozilla 勉强成功,阻止了微软的垄断,还发布了下一代浏览器内核 Cecko,但是却没有像 Mozilla 创立者所希望的那样,聚拢大规模来自网景外部的开发力量。并且当时外界认为,Mozilla 组织在项目开始的两年半内都没能发布一款商品级的浏览器。

2002年,Dave Hyatt,Joe Hewitt 和 Blake Ross 从 Mozilla 浏览器中分支出一个实验项目,构建新的浏览器 Phoenix。他们认为网景公司的赞助和开发人员驱动的商业需求削弱了 Mozilla 浏览器的实用性, 为了抵制 Mozilla Suite 的软件膨胀,于是创立了一个独立的浏览器,以取代 Mozilla Suite。不过,Phoneix 的名字引起了商标争议,2003年4月14日改名为“Firebird”,大约两周之后,当时的 Mozilla 基金会表示应该称其为“Mozilla Firefox”,以防和数据库服务器“Firebird”混淆。迫于来自社区的压力,2004年2月9日,“Mozilla Firebird”改名为“Mozilla Firefox”,并沿用至今。

Firebird 在诞生的最初几年里,发展迅猛。2003年4月3日,Mozilla 组织宣布计划将重点从 Mozilla 套件改为 Firefox 和 Thunderbird。Firefox 在组织内部受到极大的重视。与此同时,Firefox 在市场上也正挑战 IE 浏览器。2002年,IE 浏览器的市占率一度达到 96%。但是从2001年开始,失去竞争对手的 IE 持续5年没有更新。而此时 Firefox 常被开发者和用户夸赞的点是:小巧、高效、简洁,安全,容易扩展和定制等等,更重要的是,它还是一个开源的自由浏览器。

Firefox 基于 Mozilla 应用组件,包含需要 IE 原本没有的功能。如 Gecko 排版引擎、XUL 用户接口工具、Necko 网络程式库和其他一些元件,大大提高了浏览器的扩展性。有记载称,当时网页上到处都是传播 Firefox 的社区和 Logo。在2004年11月9日第一个正式版本1.0发布之时,Mozilla 基金会刊登在纽约时报上的整版广告,其中长长的资助者名单都让版面设计师几乎崩溃。2009年底,Firefox 的使用率达到了32.21% 的峰值,版本3.5超过了 Internet Explorer 7。

Chrome 占领市场

接下来,Firefox 的主要对手就是 Chrome 了。根据 StatCounter 的数据,截至2020年9月,Firefox 作为桌面浏览器的使用份额为8.34%,使其成为仅次于 Google Chrome 的第二受欢迎的浏览器,Google Chrome 占69.87%。

纽约时报2018年曾有一篇关于浏览器的报道,其中有一句话可以概括 Firefox 和 Chrome 的竞争:Firefox 是一种更快,设计更好的上网工具。但在 Google 2008 年发布了 Chrome(一种更快,更安全和多功能的浏览器)之后,Firefox 就变得无关紧要了。Chrome 是谷歌使用了苹果 WebKit 渲染引擎和 Mozilla Firefox 的组件构建的浏览器,绝大部分代码来源于 Chromium 项目。在谷歌的支持下,Chrome 全家桶中包含了许多额外的工具和服务。

有评价认为,Firefox 基于 Mozilla 套件虽然达到了高度可扩展,但是繁杂的组件也让 Firefox 远离了高效,而 Chrome 会将网页内容最大程度地快速呈现给用户,让用户注重网页浏览而非浏览器本身。同时,借着移动互联网的兴起,Google 在 Android 推行 WebView 渲染在线内容,Android 4.4之后的 WebView 和 Chrome 同样是基于 Google 开源的 Chromium,这帮助 Google 更顺利地占据移动端市场。

去年一位曾在 Firefox 团队工作了八年的工程师 Johnathan Nightingale 上提出了另外的原因。谷歌开发 Chrome 之前,Mozilla 一直是谷歌最大的合作伙伴。但 Chrome 推出之后,事情变得复杂。Google Chrome 广告开始显示在 Firefox 搜索字词旁边,Gmail、Gdocs 开始在 Firefox 上出现选择性性能问题和错误,演示站点会错误地提示“不兼容”,阻止 Firefox。同时,谷歌的工程师在拖延这些 bug 的修复,而 Firefox 在这些“错误”中,不断流失用户……

不过,这种说法是个人提出,并未得到官方证实以及切实的证明。总之,可以看到是,Chrome 发布之后,迅速吸引了用户和市场的关注,在那之后的几年,Firefox 更新迟滞,媒体对其的报道和记录也少了许多。

Firefox 卷土重来?

一直到2018年,纽约时报的一篇文章提到:Mozilla 按下重置键,Firefox 又回来了。实际上,Mozilla 是在2017年年底发布了一个新版本,代号为 Quantum。Mozilla 表示,经过改进的 Firefox 消耗的内存比竞争对手少,这意味着用户可以启动许多选项卡,并且浏览仍会感觉很顺畅。新的 Firefox 还提供了隐私工具,例如用于阻止广告跟踪器的内置功能和可以安装的“容器”,防止 Facebook 监视用户在网络上的活动。而其他大多数浏览器都不包含这些功能。

Mozilla 官网上还挂着帖子对比 Firefox 与 Chrome,最后总结:

我们认为 Firefox 和 Chrome 在跨平台和实用方面可谓“并驾齐驱”,Chrome 在实用方面有优势,因为它拥有庞大的扩展库和附加功能。但在隐私方面,Firefox 更胜一筹,我们承诺保护用户的在线数据,并提供免费的内置服务——如密码管理器,若出现与您有关的数据泄露,即会向您发出警报。随着越来越多的黑手侵入我们的个人数据,长远来看,Firefox 可能是我们中那些重视在网络中保护个人隐私的用户的正确选择。

根据其总结出的对比图,在实用性和跨平台性方面,Firefox 都有 Chrome 不支持的功能。此外在安全性与隐私权方面比 Chrome 多出更多功能,如默认拦截第三方跟踪性 Cookie,拦截加密货币挖矿脚本、拦截社交追踪器。安全和隐私也是许多开发者喜欢 Firefox 的重要原因。

同时,Firefox 使用 MPL 协议开源,严格要求所有使用了 MPL 类库的软件产品都必须开源,保障了软件的自由。Chrome 虽大部分源码来自开源的 Chromium 项目,但也包含了 Google 加入的非开源组件,本身并非完全开源,并且 Chromium 使用 BSD 协议,它允许修改后的代码作为开源或者是专有软件再发布。这也是 Chrome 常被诟病不自由的原因。但另一方面,因为基于 BSD 协议下的 Chromium 项目,Chrome 推出之后,出现很多包壳 Chromium 系浏览器,如 Edge、Vlvaldi、Opera、Yandex,这就形成了一个围绕 Chrome 的开强大开发生态圈。经常出现的一个画面就是,有人遇到 Firefox 以及 Safari 的 bug,但是因为 Chrome 已经基本达到垄断,许多开发者熟悉 Chrome 内核,而 Firefox、Safari 就会碰到一些独有的问题,这时许多人给出的建议就是:“转 Chrome 吧。”

Firefox 的一些用户体验问题也依然存在,比如现在中文版搜索栏的图标清晰度都还不高。上半年有统计数据显示,3月微软 Edge 浏览器在桌面市场中的占有率超过 Firefox,前者份额7.59%,后者7.19%。刚满18岁的 Firefox 正在扎堆的 Chrome 系浏览器中上演“绝地求生”,不知下一次的高光时刻还会不会到来?

Firefox发布2021数据报告 在全球范围流失了近 5000 万用户

无论是国外的 Edge、Brave、Vivaldi,还是国产的 360 浏览器、QQ 浏览器,上述这些第三方的浏览器均采用了 Chromium 引擎,Mozilla 的 Firefox 是为数不多且不基于 Chromium 的知名浏览器了。

只要用户对身边的其他人有一定的观察就会发现,如今越来越多的用户已经转而使用基于 Chromium 的浏览器,而不是 Firefox。2021年8月,Firefox 公布了自 2018 年以来的公共数据报告,官方的报告则是进一步证实了用户的观察。

根据官方统计数据,在 2018 年底,Firefox 的活跃(每月)用户数量约为 2.44 亿,到了 2021 年第二季度末,这一数字降至了 1.98 亿。也就是说在两年半的时间里,Firefox 的活跃用户数量下降了近 5000 万。不过仅查看中国市场的数据,过去两年半的时间里,Firefox 的用户数量反而从最低 920 万上升至 1400 万。每日使用量显示了 Firefox 桌面客户端在一天中的浏览时间。在全球范围内,Firefox 客户端每天平均使用约 5 小时。在排名前十的国家中,美国和俄罗斯是每日使用量最多的两个国家,每天分别使用约 6.0 小时和 5.5 小时。而意大利和印度的日使用时间最低,约为 3.7 小时。

而在过去两年时间里,全球范围的每日使用量从 4.7 小时上升到了 5.3 小时,而在去年 4 月甚至达到了 5.6 小时的高峰。这可能也“归功于”疫情的影响,更多用户在家办公从而需要使用 Web 端的远程协作工具以及在线会议工具,以及居家带来的视频观看需求。平均强度显示了用户每周使用浏览器的天数。总的来说,Firefox 用户每周使用浏览器 3.5 天,俄罗斯、波兰、美国、法国和德国的强度高于平均水平。

如今用户对个人隐私的保护正在逐渐增强,再加上这两年苹果、微软和 Google 也在公开场合表达了将要提升自家操作系统、浏览器或其他工具在隐私方面的保护,隐私保护功能成为了这些公司开发的重中之重,而 Mozilla 的 Firefox 作为一个在隐私保护上进行了持续大量投入,甚至是行业首创的浏览器,却在用户数量上持续下降。为什么用户会转而使用基于 Chromium 的浏览器,尤其是 Chrome 呢?原因可能有以下几点:

1.Chrome 浏览器是 Android 系统的默认网络浏览器;

2.微软 Edge 是 Windows 系统的默认网络浏览器;

3.Google 搜索引擎推荐用户安装 Chrome 浏览器;

4.一些网络服务是基于 Chrome 浏览器的专属服务;

除此以外,近几年来 Firefox 不断加入 VPN、电子邮件中继等服务,但却缺乏明显的性能改进可能也是用户转而使用其他浏览器的原因。

广告拦截器是 Firefox 2021 最受欢迎浏览器扩展

隐私是 Firefox 用户的一个重要问题:在 Firefox 的 2021 最受欢迎浏览器扩展列表中,多个广告拦截器名列前茅。

Firefox 通过计算全年的平均每日用户 (ADU) 来确定哪些附加组件“最受欢迎”,计算结果显示:第一名的宝座由两个广告拦截器抢夺:Adblock Plus 和 uBlock Origin。

Adblock Plus 平均每天有 6,134,231 名用户,而 uBlock Origin 在整个 2021 年平均每天有 5,011,974 名用户。随着时间的推移,两者之间的差距正在缩小,Firefox 推测 uBlock Origin 应该会在 2022 年超越 Adblock Plus。

2021 年的其他顶级扩展包括 Mozilla 自己的 Facebook Container (1,740,395 ADU) 和 Ghostery (1,167,938 ADU)——两者都旨在防止侵入性跟踪。

此外,在 2021 年对 Firefox 插件官网 addons.mozilla.org 的 1.33 亿次访问中,大部分来自中国和美国的用户,其余则是来自德国、法国和俄罗斯。Firefox 表示,60% 的俄罗斯用户安装了附加组件,远远超过任何其他地区的百分比。

另外,2021 Firefox 最受欢迎的主题是简约美观的哑光黑(红)。

Firefox 会被淘汰吗

2023年12月关于 Firefox 的一篇文章引起了广泛讨论。作者表示,Firefox 正处于危险边缘,可能很快就会被淘汰。

文章提到,根据美国政府网站的开发指南 (U.S. Web Design System, USWDS),如果 Firefox 的市场份额低于 2%(参考 analytics.usa.gov 的统计使用率),那么美国政府的网站可以不再兼容 Firefox。

过去 90 天,访问 analytics.usa.gov 的浏览器中 Chrome 占 49%,Safari 占 34.8%,Edge 8.5%,Firefox 只有 2.2 %—— 已经非常接近临界点。如果 Firefox 失去了美国政府网站的支持,这有可能在整个 Web 开发界产生涟漪效应。因为政府的决定会影响到无数企业,就像多米诺骨牌倒下一样,会有越来越多的网站跟随步伐不兼容 Firefox,导致 Firefox 处于淘汰边缘。

有人可能会问;“政府网站不兼容 Firefox 又怎样?这只是针对美国政府的举措,并不会影响任何其他网站。” 但作者认为:一旦 Firefox 在政府的访问者分析中跌破 2% 的阈值,USWDS 就会告诉政府网站开发者他们不必再支持 Firefox。消息传出后,不仅前端开发社区,就连一些 Web 开发者所服务的企业 IT 部门也会迅速知晓。许多企业与政府有大量业务往来,因此,政府在 IT 方面的任何举措都会影响企业。企业会将这一变化视为降低开发成本和缩短交付时间的机会,因为它提供了一个借口,可以从开发工作流程中移除一些测试(在极少数情况下还包括特定代码)。

下图清晰展示了浏览器三巨头从 2009 到 2023 的市场份额变化情况,Firefox 在 2009 年 11 月达到了 31.82% 的峰值,此后便是持续下滑。

火狐浏览器国内版退出感悟

最早接触电脑的那一批中国网民,都知道火狐浏览器曾经是神话般的存在。即便在被AI和智能手机统治的2025年,它在全球市场上的占比已经跌到不足2.5%,这个世界上仍有1.5亿人,每天都会双击桌面里的橙色狐狸logo,为它续命。日复一日的敲击在7月27日迸出了火花。那天早上,面无表情的打工人习惯性地打开火狐浏览器,弹出的除了令人烦不胜烦的广告,还有屏幕中央的那行提示:火狐浏览器国内版即将在2025年9月29日终止运营。

简单来说,火狐浏览器国内版终止运营之后,原有的账号数据也将在9月29日彻底删除。过了这一天,你可以照常使用“国内版”,但辛苦积攒的收藏夹、插件、网站密码,都会成为孤本;想要延续使用体验,那得自己想办法搬到国际版服务器里。

听闻知名度甚广的生产力工具要倒闭,网上随即炸开了锅。但和想象中不同的是,互联网里的唏嘘声只有零星几点,且都是老用户发出的担忧:看不懂转移手册,自己的数据移不过去,“挺急的,在线等”。评论区里,更密集的声音是祝贺这个体验糟糕的“中国特供版”浏览器寿终正寝,喜庆氛围溢出屏幕。还有自称火狐死忠粉的老用户暗中庆幸:“早就换到使用体验更干净清爽的国际版了。”

但即便是国际版火狐,现实境遇也如同热锅上的蚂蚁,不是徘徊在崩溃边缘,就是陷入被淘汰的传言。老网民很难想象,当年勇猛抗衡IE浏览器垄断的最强对手,如今也落入了相似的困境——不是沾上一身毛病,就是被不少主流网站和机构门户拒之门外。也就是说,在全世界四面楚歌的火狐,距离彻底哑火也只有一步之遥。

毕竟当下的互联网,前有谷歌Chrome浏览器的绝对垄断,后有伴随信息时代红利火起来的AI和各路社交软件。这群劲敌里,随便一个都能轻而易举地捏碎火狐。2025年6月,火狐浏览器在全球范围内的市场份额只剩下不到2.5%,在中国内地更是只有0.88%。

国际版火狐、中国特供版火狐,是火狐浏览器的母机构Mozilla曾在全世界范围内拥有的浏览器序列。两个版本的浏览器拥有一模一样的logo,但二者的运营主体却井水不犯河水,中国区账户“火狐通行证”与国际账号“Firefox”也不互通,数据隔离保存。显眼的“中国特供版”,是2007年Mozilla基金会落地中国后的结晶。彼时距离火狐正式在互联网世界里亮相已经过去了5年,IE浏览器以90%市场占比绝对垄断的浏览器市场,也被火狐“虎口夺食”抢下了25%。

国内国外,它被技术爱好者热捧,被电脑城装机员鼎力推荐,甚至是不少高校实验室和程序员的首选生产力工具——毕竟在新千年的互联网热潮里,随Windows系统捆绑赠送的IE浏览器,风评实在算不上太好。IE浏览器曾经为全世界初代网民打开了新世界的大门,但因为过于自大,最终把自己抛在了门外。

火狐能够火遍全网,很大一部分原因便是抓住了IE所忽略的盲点。今天每个浏览器标配的标签页、下载管理器、广告拦截功能,首创玩家便是火狐。可以说,我们今天的浏览器使用习惯,有很大一部分是火狐定义的。更不用说火狐精确到毫秒的响应速度和强大的网页渲染能力,以及普通人担心的安全性问题,统统领先IE好几个身位。同一时间,背靠微软大树、不屑于和竞品比较的IE,不仅变得越来越笨拙,还被各种各样的bug拖累,成了网络病毒最爱的“藏匿窝点”。2006年,PC World甚至把IE6评为“史上最糟糕的25款科技产品”之一,理由是“臃肿、标准支持差、漏洞成灾”。

这也就不难理解,为什么火狐能够顺风顺水地吃下“逃出IE魔爪”的巨量用户、最高时拿下超过30%的市场份额,并一度被公认为全世界当时最受欢迎的浏览器。这个说法不是简单说说而已——2008年火狐3.0发布后,24小时内下载量冲破800万,顺手刷新了当时的吉尼斯世界纪录。千禧一代互联网领域的“屠龙少年”,大概是对火狐光辉历史最恰如其分的定义。

2009年,火狐浏览器市场份额突破30%,一度风光无比。

按照Mozilla基金会的介绍,火狐曾经用过Phoenix(不死鸟)和Firebird(火鸟)的名字,但却因为撞名处处碰壁。为了确保不再有任何幺蛾子,Mozilla的研发者不情愿地自学起名技巧,并最终给美国专利商标局递上了“Firefox”的商标,字里行间带着一股不服输的较劲。可以说,比起让人爱恨交织的IE,每个名字都很酷的火狐,带给初代网友们的第一印象,就是自由的象征。毕竟出生在21世纪的火狐浏览器,其前身是20世纪90年代红遍全球的网景浏览器(Netscape)。当年网景大战微软的行业传说,直到今天都是可圈可点的互联网发展案例。

那场古早的“互联网大战”最终以网景败阵而结束。不过,网景倒闭、被资本收购前夕,团队成员大胆地将核心浏览器代码开源,同时还成立了一家名为Mozilla基金会的非营利组织,并借火狐打出了“把互联网还给用户”的slogan,颇有和IE的“Windows同捆”操作针锋相对的意思。选择开源在那个年代无异于冒险,但却为火狐的崛起埋下了火种,也给技术爱好者们打开了一扇自由交流的门。火狐浏览器的庞大社区里,挤满了来自世界各地的极客,点燃了初代网民对互联网行业的向往和憧憬。在他们眼里,火狐是一种“我比你更懂技术”的上网品位,因此被初代网民奉为数字信仰。

这份信仰看起来很牛,殊不知互联网的发展一日千里,浏览器是连接世界的门,会“造门”的却不只有火狐。火狐打破世界纪录的那一年,谷歌后脚就发布了Chrome,凭借更强大的性能和更友好的使用体验席卷整个地球。后来的移动互联网大潮,则加速了Chrome的崛起,让老掉牙的IE率先成为历史,更凭借开源共创直接改写互联网的行业标准。

甚至有人在IE彻底停服之后为其立碑缅怀。(图/视觉中国)

如梦初醒的火狐显然不甘落败,大腿一拍决定自研手机系统,借此和谷歌硬碰硬,但销量惨淡的Firefox OS很快宣告失败,大量老用户也顺势迁移至 Android+Chrome生态。为中国市场专门开发的“特供版”火狐,更是饱受诟病。知乎的一个问答帖子下面,与火狐国内版有关的讨论连篇累牍。有人吐槽其常常无法兼容主流平台的网页,“打开之后不是卡顿就是排版混乱”。更多的网友则被其主页耗光了耐心,“推送的内容一半是广告,一半是没有营养的三流资讯,简直就是流氓”。

火狐国内版的主页上,广告内容和三流资讯混杂出现。

失去用户支持的“特供版”火狐,倒闭在所难免。而坚持岁月静好的“国际版”火狐,在PC端和移动端都败下阵来,曾经的“屠龙少年”最终泯然众人。尽管Mozilla团队多次表示,他们愿意保持“小而美”的市场定位,拒绝让互联网变成寡头游戏;但市场环境摆在面前,当越来越多Firefox铁粉成了Chrome用户,他们唯一能做的事情,便是眼睁睁地目睹用户去往别处。更何况,互联网大厂们可以靠主流业务养活自家的浏览器,而作为非营利机构的Mozilla,却只能“用爱发电”支持火狐。

Mozilla最新的一期财报披露,2023财年合计6.53亿美元总收入里,有将近5亿美元是从各路搜索引擎收回来的版税,收入贡献排名第二的则是用户和广告金主们的投喂。

作为非营利机构,Mozilla基金会最重要的收入来源是各路搜索引擎支付的版税,以及用户订阅和广告投放。(图/Independent Auditor’s Report of Mozilla Foundation and Subsidiaries 2024)

2025年7月,有软件开发者在火狐社区发表公开信,呼吁用户支持“收费运营”,希望借此拯救日渐式微的火狐。但此番呼吁却更像是一种讽刺。原因无他——你会为了任何浏览器花钱吗?

浏览器只是一扇连接互联网的门,这个世界上并不缺好用的浏览器,将浏览器视为生产力工具的普通打工人,普遍只信奉“能用就行”的万能定律。今天倘若给浏览器来道收费门槛,大抵只会加速它自我灭亡的进程。

近几年,随着AI大面积普及,各种各样的AI助手让打工人找到了解放生产力的渠道。当AI成为普通人的聊天搭子、学生的赛博老师、白领的摸鱼平替,需要依赖搜索框键入关键词才能找到答案的浏览器,唯一能做的便是主动拥抱AI。换言之,属于浏览器的时代或许早就已经结束了。出生在信息时代的新网民,早就对浏览器失去了探索的兴致——更进一步讲,现在技巧娴熟地玩转手机、平板的年轻网民,甚至已经失去了一些属于电脑的“古早技能”。移动互联网催生出越来越多的App,这些独立软件改变了人们上网的方式。

共青团中央2024年底发布的《第6次中国未成年人互联网使用情况调查报告》显示,2023年我国未成年人互联网普及率已达97.3%;而中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,九成以上未成年人通过手机接入互联网。懂电脑的年轻网民,反而成了少数。

基础的办公软件一窍不通,不知道如何通过互联网下载Steam玩《黑神话:悟空》,更不用说如何流畅地使用键盘打字、如何操作快捷键,以及如何下载压缩包并对其进行解压……过去人人都能掌握的电脑使用技能,如今随着手机App的出现被分割、淡忘,最后成为被流量和算法淘汰的“古早技能”。听上去略显悲观,但事实上你已经陷入其中难以自拔。中长视频看B站,短视频找抖音快手,一手新闻直冲微博,生活攻略搜小红书,就连两个人面对面交流都必须通过微信……手机屏幕上的App种类越来越丰富,而互联网却不再是那个开放无边界的宇宙,而是变成由一座座孤岛构成的冷漠海域。

从这个角度来讲,我们对浏览器的衰败五味杂陈,倒不如说是在怀念那个年代的爱恨忧愁和不经意间的悸动——或者说,是在怀念靠一串链接走遍天下的分享和启蒙精神。这种精神还会回来吗?当主动搜索信息的能力变得稀缺,恐怕它只会成为一种回不去的时代记忆。